博文

传播科学精神的三驾马车中谁应该是主力?  精选

精选

|

传播科学精神的三驾马车中谁应该是主力?

李侠 谷昭逸

(上海交通大学 科学史与科学文化研究院)

伴随着近代科学的兴起与快速发展,科学精神的内涵与结构都发生了深刻的变化,科学精神最初是由少数精英科学家在科学实践中逐渐总结提炼出来的,这些独特的精神特质构成了科学大厦的底层架构,随着科研活动的日益拓展,科学精神的内涵变得愈发丰富与庞杂。至此,科学精神的内涵从贫乏到丰富,科学精神的内涵存量也愈发充实,从科学史的角度来看,这一进程与整个科技发展几乎同步。科学精神内容多了,就需要分类,否则科学精神的丰富内容就无法清晰呈现与有效传播。

1、科学精神的结构与内涵的演变

为了简化论述,笔者把小科学时代的科学精神称作1.0版;二战后科技进入大科学时代,此时的科学精神可称作2.0版。时至今日,当下被寄予厚望传播的科学精神应该是广谱多元的2.0版科学精神。传统的1.0版科学精神其内涵与结构大多是单一特质与线性结构,这是科学处于童年时期的特征,如果当下仍沿用这种科学精神结构去传播效果肯定很不理想,对此,我们不妨看看传统科学传播视野下的科学精神的内涵与传播方式。

在竺可桢看来,科学精神是“只问是非,不计利害”,是对真善美的追求,是科学存在的前提。李醒民(2014)从逻辑基点出发,强调以实证精神和理性精神为支柱,将追求真理视为科学精神的根本。袁江洋(2021)则从人文主义视角,界定科学精神为尊重实验观察、发挥理性创造力,并强调其在真假判断和价值取向中的指导作用。Weldon(2020)更进一步拓展了科学精神的内涵,指出其超越了单纯的实证主义,不仅提供知识,更蕴含道德准则和理想,能为人类生存发展提供指导。这些论述表明,科学精神1.0版的核心在于以理性和实证为基础,始终以追求真理为主线,并在此过程中体现其价值与意义。

从科学家个体视角来看,科学精神呈现出追求真理与承担社会责任的双重维度。杜祥琬院士曾提出科学精神的三个核心要素:追求真理的基本取向、创新的本质属性,以及科学家应具备的家国情怀和历史使命感。这种界定暗含了这一理念的外化与跨界,它涉及到科学精神与科学家精神的内在关系。这表明,科学精神在个人层面既要追求真理与创新,又要承担社会责任的统一。

当今的科学早已告别了个人英雄主义时代,进入了大规模、大投入、大设备、大团队、大风险的大科学时代,科学事业能取得如此快速的进步和发展,其背后支撑科学活动的科学精神已然进入2.0版,那么,科学精神的2.0版又包括哪些新的内容呢?笔者认为,最核心的特质有两项:协作精神与民主精神,这是大科学时代协同攻关与平等交流的基本配置,否则规模庞大的科学建制根本无法有效运转。毕竟科学精神2.0版是在1.0版的基础上发展起来的,至此,科学精神2.0版的内涵结构已经清晰可见。

1、科学精神的表层结构:求实精神/求真精神(基于科学知识生产过程衍生出来的精神特质,这也是科学精神1.0版的副产品);2、科学精神的中层结构:协作精神与民主精神(这是大科学时代科学有序运行的基本组织保障,也是科学作为一种社会建制得以运行的基本原则,否则无法想象美国的“曼哈顿工程”、中国的“两弹一星”这样的大科学工程能够完成,协作与民主可以看作科学精神2.0版的核心内容);3、科学精神的底层结构:批判精神和怀疑精神(基于理性和实证精神,这是科学精神1.0版的核心内容,也是最古老的科学精神基因)。用传播科学精神1.0版的模式与路径去传播科学精神2.0版的内容,注定是小马拉大车,肯定无法实现预期中的科学精神传播的目标。

反观国内科学精神传播的实际状况可以发现存在如下两个问题:首先,科学精神的内涵结构被严重撕裂,导致群体在认知上无法达成共识。科学精神的表层结构被公众所接受,底层结构被专业人士所接受,而科学精神的中层结构却被忽略了,造成表层结构与底层结构严重脱节,导致每一方都认为自己才是科学精神的坚定捍卫者。其次,当科学精神的中层结构被有意或无意地缺席,就会导致社会认知出现断裂,致使科学精神沦为一种毫无用处的空对空的概念游戏,中层结构的核心旨趣是什么?谁是最好的传播主体?传播路径有哪些?传播模式有什么特点?这些在当下都是晦暗不明的。然而吊诡的是,当代科技的最光鲜的名片是涌现出了一批伟大的高科技企业,它们既推动了社会进步,又实实在在地践行了科学精神2.0版的核心旨趣:协作与民主精神。总结这些著名的科技公司之所以能取得伟大成功,皆源于其建基于最新的科技知识上,并在运行中时刻以科学精神的中层结构如平等、自由、开放、合作等作为行动指南,这些都是科学精神在建制化运行中的具体体现,缺少了这种维度的科学精神支撑,任何科学建制的有序运行都是不可想象的,甚至会影响整个社会文明的发展进程。那么,如何有效传播科学精神2.0版呢?

2、科学精神传播主体、模式与路径选择

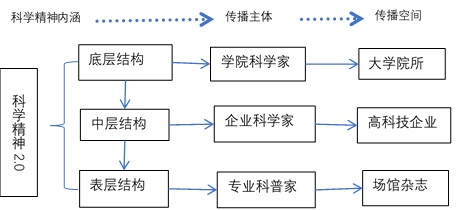

随着时代的发展,以及科技突飞猛进的进步,科学精神的内涵日益丰富,早已完成从1.0版向2.0版的演变,这就决定了传播科学精神的主体愈发多元化,因为任何个体都无法涵盖科学精神的所有层面。具体而言,主要包括如下三类传播主体:学院科学家、高科技企业科学家与专业科普工作者。三类传播主体与科学精神的特定内涵有如下关系,见图1:

图1:三类传播主体与科学精神的关系

从图1,可以看出,大科学时代在传播科学精神的赛道上,存在三类主体。学院科学家与科学精神的本质最贴近,传播的科学精神质量与密度也最大;企业科学家次之,专科科普工作者再次之。从传播效果来看,企业科学家依托科技产品实物,传播效果最佳,科普工作者借助于表达能力次之,学院科学家的工作远离人们的日常生活,其传播的科学精神更接近于其本质,反而传播效果较差,受众需要较长的时间才能发觉并理解它的价值和意义。与之对照,在小科学时代,科学精神传播的主体与传播路径比较单一,仅仅依靠学院科学家利用讲座等形式向公众介绍科学成果,在这个过程中展现并传播科学精神的实质,如英国皇家科学院在伦敦自1825年以来所办的系列讲座,其中最著名的当属由迈克尔·法拉第于1827年开启的圣诞讲座。从传播效果来看,三类主体的传播效果存在共性,即影响力越大传播效果越好,如爱因斯坦、费曼等知名科学家哪怕是传播枯燥难懂的科学精神底层结构,效果也远好于普通的科学家。

科学精神的传播离不开空间载体,上述三类传播主体最重要的空间载体分别是:大学与科研院所、高科技企业与专业科普机构(科普研究机构、科技馆等)。在传播科学精神2.0的实践过程中,不同的传播主体以独特的空间载体作为平台承担不同科学精神内涵的传播,具体见图2:

图2:三类传播主体的职能分工与传播路径

在实践过程中,不可避免的会出现科学精神传播主体出现功能交叉的现象,即有些科学家既承担科学精神底层结构内容的传播,又通过演讲、报告、宣讲等活动承担科学精神表层结构的传播,这在当今时代是一个比较普遍的现象。同时在科学精神2.0版的传播链条上,还需要厘清两个概念:科学精神与科学家精神。顾名思义,科学精神是在科学实践活动中所产生的一种规范性要求,而科学家精神既有在科学活动中对科学精神的坚守,还有作为社会人的使命,即科学家是社会的一份子,要承担社会人的一些角色。比如费曼教授,他既是优秀的物理学家,又是充满个性非常活跃的科普专家和承担社会责任的公民,周培源教授除了是科学家之外,还是教育家和承担社会责任的行政领导。但是,不论主体的身份如何多样,坚持与捍卫科学精神是其从事某一领域并取得成功的首要条件。就如同美国伦理学家戴维·雷斯尼克所言,“科学和科学家的关系很简单:科学是一种社会活动,或是科学家进行的一种实践。科学家会通过自身的行为和信念影响科学。”

最后,聚焦三类主体在科学精神传播中采用的具体模式,不难发现三类主体所运用的传播模式各有特色。第一,科学精神的底层结构是科学精神的基础,这部分内涵对受众的认知与学识要求很高,它的主要传播模式是通过大学与科研院所从业者常年的规训,他们要想取得成功必须接受与认同科学精神的底层内涵,批判与怀疑精神,回到社会层面,能够领会这层内涵的人群在总人口中占少数,只能通过教育与科研活动来实现。第二,着眼当下,最为缺乏的是对科学精神中层结构内涵的理解与传播,即协作精神与民主精神的“隐身”,这是我们的文化中比较缺少的,中国的科技企业家很少在公开场合宣传这种科学精神内涵,其主要原因包括环境的限制与趋利避害的中庸考量,与西方科技企业相比,中国似乎缺乏如奥尔特曼、哈萨比斯那样的企业科学家,这对于全社会准确理解科学精神是非常不利的,协作与民主精神是科学取得伟大成就的主要内在机制,也是社会进步与文明的一种度量标准。科学精神中层结构的传播要依靠企业科学家的努力与整个社会科技的进步,让人们看到这些企业与成果对于生活的改善与社会的进步所起到的作用,从而激发人们探求科学精神中的协作与民主机制。第三,科学精神的表层结构大多由科普作家通过发表、讲座以及科技展览来实现,但是,这种科学精神的传播往往流于表面,很难内化于心并指导个人的生活实践,如我们在生活中很难看到对某个问题求真与求实的人,为什么呢?求真、求实是需要具体能力和勇气的,绝大多数人很难具备这种条件,只要看看社会上出现的各种伪科学现象,以及网络上各种反智思潮的泛滥,就可以略知科学精神的表层结构仅具有象征意义,很少发挥实质效用,它迫切需要中层结构与底层结构内涵的支撑。

哲学家雅斯贝尔斯在剖析世界观的结构时,曾提出三部分构成说:“第一个方面是态度,第二个方面是世界图景,第三个方面是心灵生活。态度与世界图景都以第三个方面为基础,因为这个方面是心灵生活的最终源泉。”从这个意义上说,科学精神的表层结构的传播仅仅完成了人们的态度问题,而中层结构的传播则会展现科学精神内在的世界图景,只有底层结构才能真正启迪与丰富人类的心灵生活,但那是非常遥远的距离,我们只能通过逐渐增加这个层面的输出规模来提升科学精神传播的质量与广度。基于这种现实,传播科学精神的三驾马车中,短期来看,企业科学家应该成为第一主力,学院科学家次之,科普作家再次之;长期来看,学院科学家应该成为恒久的第一主力,科普专家次之,企业科学家再次之。这样才能保证科学精神源源不断的输出,并满足公众对其多层次内涵的不同需求。

(作者简介:李侠与谷昭逸,上海交通大学科学史与科学文化研究院教授与博士生)

【博主跋】关于科学精神的话题已经写了好几篇了,这个话题还有一篇出来后就暂告一个段落,开始新的内容。这篇小文章现发在2025-8-12日的《三思派》微信公众号上,与李辉博士与张老师合作愉快!这是原稿,是为记!

说明:文中图片来自网络,没有任何商业目的,仅供欣赏,特此致谢!

2025-8-12于办公室临屏涂鸦

https://wap.sciencenet.cn/blog-829-1497420.html

上一篇:如何对人工智能道德运气进行道德评价?

下一篇:罗伯特.赖特:一位有趣的科学记者