博文

探索云起电,龙卷风和太阳风之间关联机制

||

地表低层大气为弱电离的。依据多重德拜球层机理,揭示了云起电,龙卷风(包括气旋)和太阳风之间关联机制。据此,展示了冕洞高速流,太阳风中氦3丰度高于日冕,质子事件和电子事件的成因,以及伴随电子事件的氦3和重离子富集的成因。

背景

云起电,龙卷风(包括气旋)和太阳风,冕洞高速流,太阳风中氦3丰度高于日冕,质子事件和电子事件等,分别作为独立自然现象被人类研究已有多年(1-6)。

德拜球

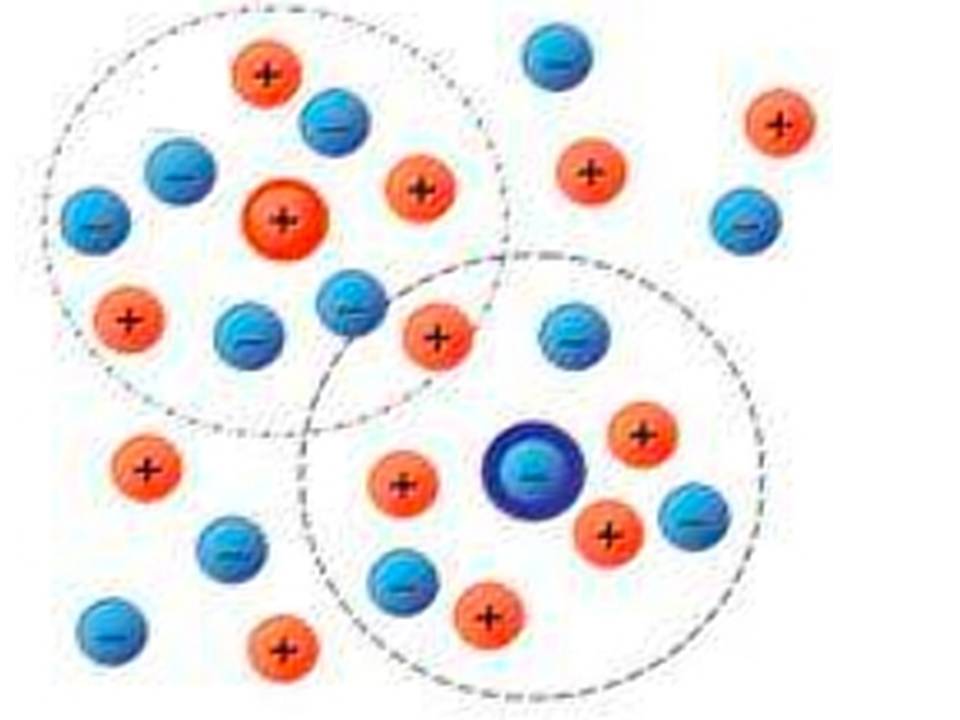

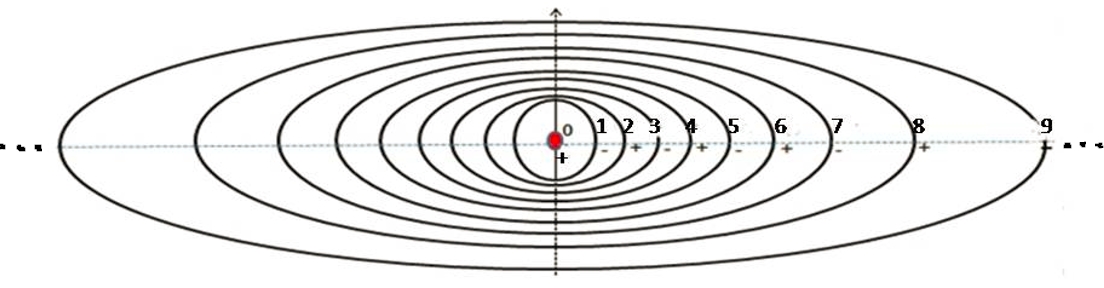

在等离子体中,由于荷电粒子间的静电作用,从统计平均看,任一个正电粒子的周围负电粒子出现的几率高于正电粒子,同样,任一个负电粒子的周围正电粒子出现的几率高于负电粒子。每一个荷电粒子(中心荷电粒子)的外围都存在着由多个荷电粒子组成的球状或球层状区域,被称为德拜球,它与中心荷电粒子荷电等量异号。 德拜球中主导荷电粒子,即德拜球中多数荷电粒子,与中心荷电粒子的荷电符号相反。 每一荷电粒子既是德拜球中的中心荷电粒子,又是其它荷电粒子的德拜球中的一员。如图1所示。

图1. 德拜球

等离子体中点电荷(q=±ne)的德拜长度

1. 等离子体中荷电为±e的点电荷的德拜球半径或德拜长度为 ,e为电子的电荷。该德拜球的荷电为-(±)e。

,e为电子的电荷。该德拜球的荷电为-(±)e。

2. 设等离子体中一个荷电为q=±ne的点电荷(n为自然数)由n个荷电为±e的点电荷构成。

3. 以该点电荷(q=±ne)为中心,在其外部构建一个半径为R的球,并将该球分成n等份,则每份为立体角为 的锥体。

的锥体。

4. 将n个荷电为±e 的点电荷的德拜球(等离子体流体)迁入到n个立体角为 之锥体内。调节半径R,使每个锥体恰好被注满。

之锥体内。调节半径R,使每个锥体恰好被注满。

5. 由于荷电为±e的荷电粒子的德拜球的荷电为-(±)e,当n个锥体被这些德拜球中等离子体(流体)注满后,在该点电荷(q=±ne)的外部就形成荷电为-(±)ne的球体。该球体是点电荷(q=ne)的德拜球,该球的半径,即点电荷(q=±ne)的德拜长度 。由于

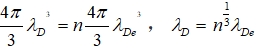

。由于 。

。

荷电粒子的多重德拜球层(Charged particle Multiple Debye Spherical layers, 简记CMDS)

1. 在等离子体中,任一荷电粒子(中心荷电粒子)q0的德拜球的电荷与中心荷电粒子的电荷等量异号。由于德拜球(第1德拜球层)对内与中心荷电粒子有电场作用,对外也有电场作用。因此,在德拜球(第1德拜球层)外存在德拜球(第2德拜球层)。

2. 同理,在中心荷电粒子q0的第2德拜球层外存在第3德拜球层),…,在第n德拜球层外存在第n+1德拜球层,即多重德拜球层(CMDS)存在,n为自然数。

3. CMDS中,相邻德拜球层(第n德拜球层与第n+1德拜球层),荷电等量异号。因此,相邻层间存在电场,并蓄有电能。

4. 等离子体中任一个荷电粒子(中心荷电粒子)的德拜球及多重德拜球层,是在中心荷电粒子的电场作用下,等离子体的极化及多重极化的表达。荷电粒子多重德拜球层的存在,表明中心荷电粒子的对外电场作用一直存在,只是不断地交替变换方向。此亦表明德拜屏蔽实际上并不存在。

5. 等离子体中任一个荷电体,其外部存在多重德拜球层(7,8)。

图2. 荷电粒子多重德拜球层(CMDS)

荷电粒子(q0)的多重德拜球层(CMDS),以等效荷电球壳L表示各层。中心荷电粒子的德拜球为第一球层(L1),相邻球层Ln和Ln+1荷电等量异号。

CMDS相邻层间充电条与释电条的运动

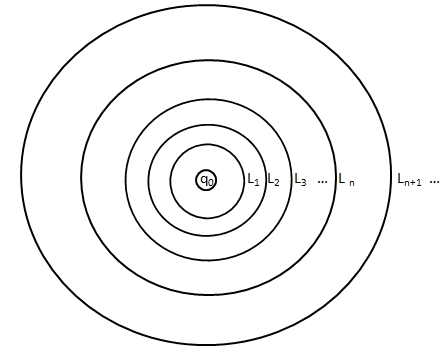

1. 荷电粒子的多重德拜球层(CMDS)中任意连续相邻的四个层,第n+1,n+2,n+3,n+4层, n为自然数,对于n+2和n+3层间释电条,由于释电过程中,该释电条中混入增加了来自n+3层的电荷,则会受到n+1层的斥力作用;同样,该释电条中混入增加了来自n+2层的电荷,则会受到n+4层的斥力作用。因CMDS中每层位形为球层状,曲率为正,且由内向外相邻层间隙逐渐增大的基本状态,对于n+2和n+3层间释电条,来自n+1层的斥力强于来自n+4层的斥力,则该释电条向上(外)运动。反之,对于n+2和n+3层间充电条,充电条向下(内)运动。

2. CMDS相邻层间释电条上升,而充电条下沉,导致释电条的底部区域形成凸位形,而充电条的底部区域形成凹位形。如图3所示。

3. CMDS相邻层间释电条的底部-凸位形区域,其电荷密度较低,而充电条的底部-凹形区域,其电荷密度较高。

图3. CMDS相邻层间释电条和充电条的运动

CMDS中相邻层,第n+2层与n+3层,两层之间释电条(绿色)上升,充电条(棕色)下沉。

星体或星系多重德拜球层

1. 在星体的核心,由于引力势能与核聚变能量的释放,导致在核心的物质处于高温等离子体状态。由于正、负荷电粒子的质量差别,它们的扩散率不同。由于电子的扩散率远高于正离子的扩散率,在该核心形成球形正电区域,而在该核心外形成球层形负电区域。该球层形区(第1德拜球层)对外电场作用,衍生出多重德拜球层,即该星体或该星系的多重德拜球层(CMDS星)。相邻层荷电等量异号。每层厚度与该层(净)荷电总量正相关,而与空间电荷密度反相关。

2. CMDS星伴随星体旋转。由于相邻层荷电等量异号,相邻层会形成反向的环电流而产生相斥的磁场。由于CMDS星中每层的(净)荷电量Q和旋转半径R巨大,环电流的电流强度I(I=QωR, ω为角速率)巨大,相邻层间的磁斥力巨大,造成相邻层间的间隙很大,尤其在星体外部。 如图4,5所示。

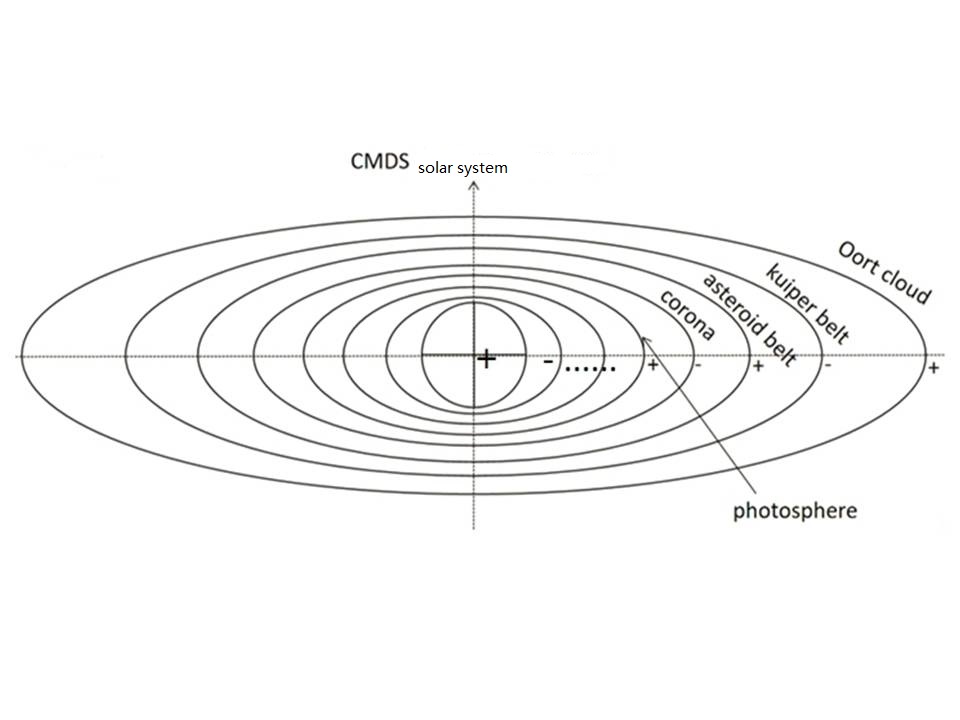

图4. 地球多重德拜球层(CMDS地)

地球内部的引力势能与核聚变所释放的能量皆转化为CMDS地相邻层间所蓄的电能。地球内核,外核,地幔,地壳分别在,0,1,2,3层;而内、外辐射带的主体分别在8,9层; …无限。

图5. 太阳系多重德拜球层(CMDS日)

1. 太阳内部的引力势能与核聚变生成的能量皆转化CMDS日相邻层间所蓄电能。

2. CMDS日相邻层荷电等量异号,相邻层间有电场,并蓄有电能。

3. 在CMDS日中,光球在(+)层,日冕在(-)层, 小行星带在(+)层,柯依伯带在(-) 层,奥尔特云在(+)层,...,无限。

4. CMDS日中各层空间位置的确定,主要依据内行星,外行星的偶极子磁场的方向顺向于相邻层间该行星释电条的磁场方向。

局域多重德拜球层

1. 地表与其上方云团之局域多重德拜球层

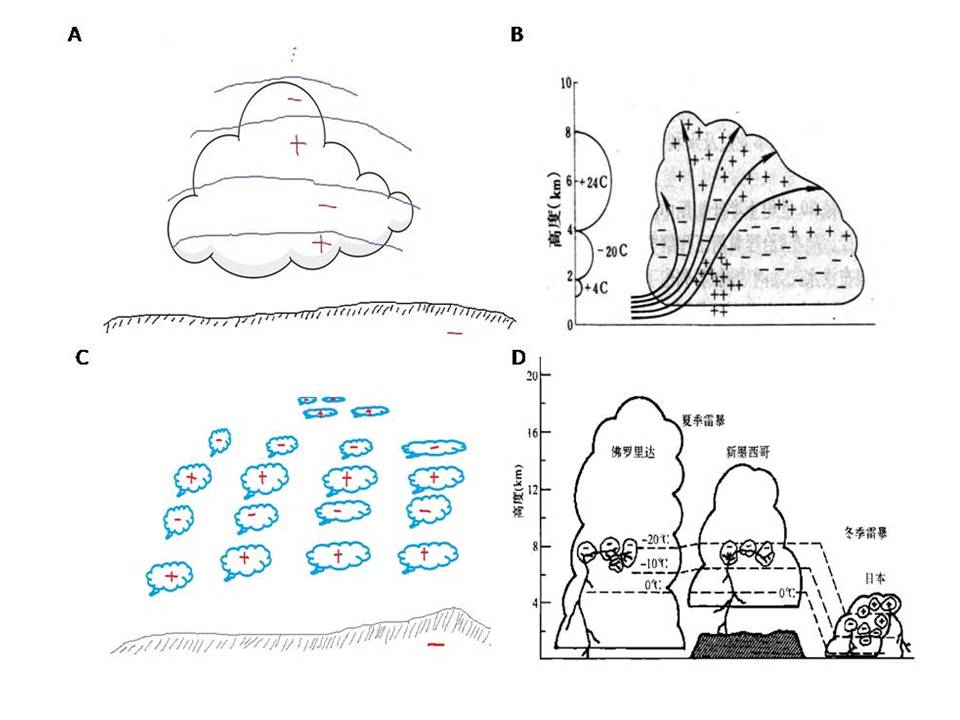

在地球多重德拜球层中,地壳在(净)负电的层,即(-)层。地表高层大气是高电离的。由于宇宙射线,太阳硬x射线,及发射性物质,地表低层大气是低电离的。地壳对外电场作用于其上方云团中荷电粒子,使地壳与云团形成地壳-云团局域多重德拜球层。相邻层荷电等量异号,相邻层间有电场,并蓄有电能。在平静状态中,由于相邻层间电场,相邻层间的荷电粒子会向相邻层运动。这会导致相邻层间出现荷电粒子分布的间隙或槽区,即云团中电导率陡降的异常区域。另外,大云团多重德拜球层中各层会由于热运动离散成彼此靠近的同荷电符号的多个小云团。如图6所示(9,10)。

图6. 云起电及其电荷分布状态

在地球多重德拜球层(CMDS地)中,地壳在(净)负电的层,即在(-)层。在局部地壳对外电场作用下,地壳与云团形成地壳-云团局域多重德拜球层。相邻层荷电等量异号,相邻层间蓄有动能。

A:云起电的原理示意图;

B:云起电的实际探测结果的示意图。

C:云团内电荷分布演化的原理图;

D:云团内电荷分布演化的实际探测结果的示意图。

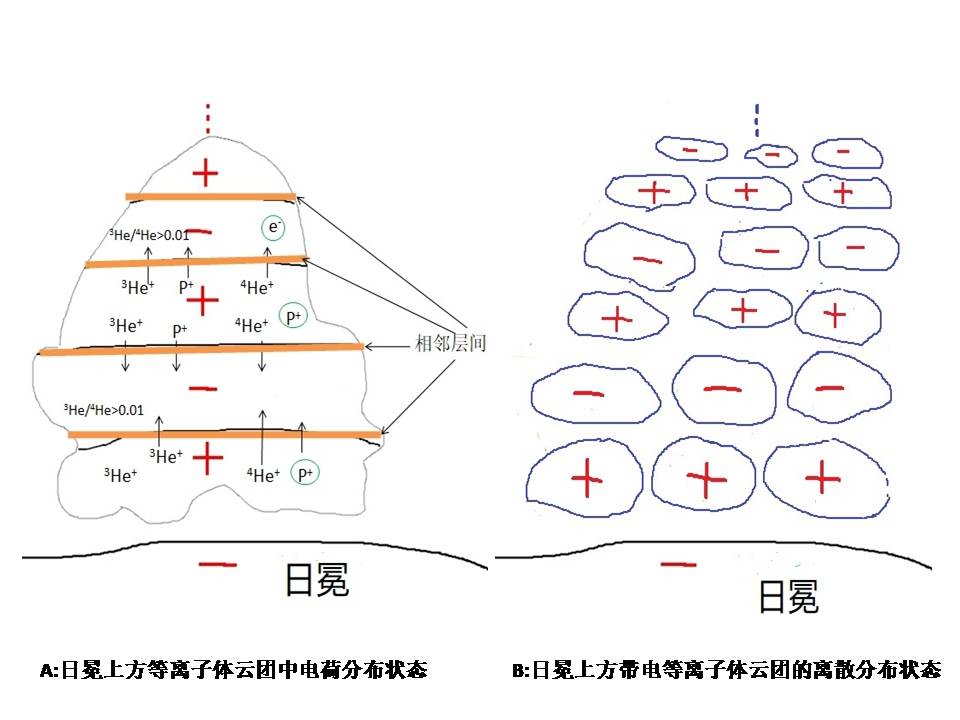

2. 日冕-其上方等离子体云团之局域多重德拜球层

同理于地表与上方云团所形成的局域多重德拜球层的机制。日冕在CMDS日中负电层,即在(-)层。在日冕对外电场作用下,局部日冕与其上方的等离子体云团,形成局域多重德拜球层。相邻层荷电等量异号,相邻层间有电场并蓄有电能。负电层中电子为主导荷电粒子,正电层中质子为主导荷电粒子。在平静状态中,由于相邻层间电场,相邻层间荷电粒子会向相邻层运动。这会导致相邻层出现间隙或槽区。另外,各层可离散成彼此靠近的多个等离子体团。如图7所示。

图7.日冕-上方等离子体云团之局域多重德拜球层

局部日冕与其上方的等离子体云团形成的局域多重德拜球层。

相邻层荷电等量异号。各层中主导荷电粒子以绿圈标注。在相邻层间电场作用下,邻层间荷电粒子会迁移(箭头所示)。这会造成相邻层间出现间隙或槽区(棕色)。

局域多重德拜球层相邻层间释电引发的物质运动

当局域多重德拜球层受到扰动,会激发相邻层间强烈释电。由于相邻层间释电条的上升力,以及相邻层间释电释放的电能所转换的热能,会驱动局域多重德拜球层相邻层中粒子向外(上)运动。

1. 地壳及其上方云团之局域多重德拜球层相邻层间释电引发的物质运动

当近地空间行星际磁场扰动足够强烈,会触发地表与其上方云团之局域多重德拜球层相邻层间强烈释电,而产生龙卷风,包括台风(飓风)。

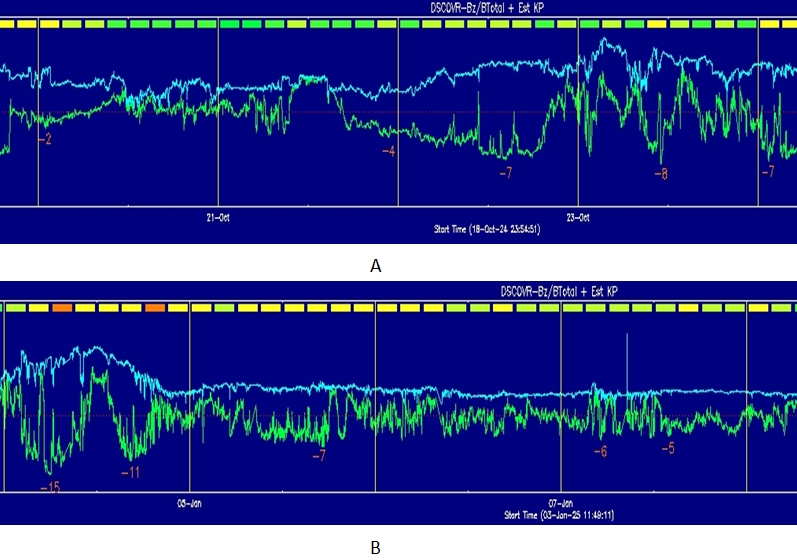

例如,台风孔瑞(2024年10月22日-11月7日)在行星际磁场强烈波动中生成并壮大,在行星际磁场波动较弱时衰弱并终止。如图8所示。

图8. 台风孔瑞(2024年10月22日到11月7日)发展历程中的行星际磁场背景

在2024年10月22日20时之前一段时期内,行星际磁场波动弱。此后波动陡然增强。而到了11月6日和7日,行星际磁场波动变弱。

2. 日冕-其上方等离子体云团之局域多重德拜球层释电引发的物质运动

当日冕磁场扰动足够强烈,会触发日冕-其上方等离子体云团之局域多重德拜球层相邻层间强烈释电,而产生日珥或日冕物质抛射(CME)。

太阳风是众多CME的汇集。耀斑是日冕-其上方等离子体云团之局域多重德拜球层相邻层间强烈释电过程产生的巨大闪电。

讨论

1. 为何台风(飓风)这地表最强的龙卷风发生在地壳大凹区-海洋上,而从不发生于地壳大凸区-平原或高原上?

在地球多重德拜球层中,由于相邻层间充释电动态平衡,地壳的凹区对应充电区,地壳的凸区对应释电区。因此,凹区的(净)负电荷密度较高,而凸区的(净)负电荷密度较低。这导致地壳凹区及其上方云团所形成的局域多重德拜球层中各层的电荷密度较高,相邻层间释电较强烈;而地表凸区及其上方云团所形成的局域多重德拜球层中各层的电荷密度较低,相邻层间释电较弱。

2. 为何对应日冕大凹区-冕洞会出现太阳风高速流?

在太阳系多重德拜球层中,由于相邻层间充释电动态平衡,日冕的凹区对应充电区,日冕的凸区对应释电区。因此,凹区的(净)负电荷密度较高,而凸区的(净)负电荷密度较低。日冕凹区及其上方等离子体云团所形成的局域多重德拜球层中各层的电荷密度较高,相邻层间释电较强烈;而日冕凸区与其上方等离子体云团所形成的局域多重德拜球层中各层的电荷密度较低,相邻层间释电较弱。

3. 太阳高能粒子事件中电子事件和质子事件的成因?

日冕-其上方等离子体云团之局域多重德拜球层的正电层中主导荷电粒子为质子,负电层中主导荷电粒子为电子。当CME等离子体云团进入行星际空间中,在一定程度上残留着在日冕上方所形成的多重德拜球层状态。因此,当CME等离子体云团中正电区或负电区途经人类的粒子探测器时,自然会相应地检测到一股以质子或电子为主导的粒子流,即质子事件或电子事件。

4. 为何在电子事件中,会伴随重离子富集?

(1) 日冕-其上方等离子体云团之局域多重德拜球层局域多重德拜球层中相邻层荷电等量异号。

(2)每层中正、负荷电粒子皆有。每层的总(净)电荷为正或负。

(3)每层中以与该层同荷电符号的Q/M最高的粒子为主导,排挤异号的Q/M较高的粒子,而容纳异号的Q/M较低的粒子。Q:粒子的电荷;M:粒子的质量。

(4)由于正层中以质子(Q/M=1)为主导,以其它荷正电的Q/M略小于1的离子次之。而Q/M较低的荷正电的离子,在正层中会受到排挤,而跑到负层中。造成Q/M较低的荷正电的离子-重离子,在负层中富集。

5. 为何在电子事件中,会伴随氦3富集?

由于氦3离子的Q/M高于氦4离子的Q/M,在局域多重德拜球层相邻层间电场作用下,等离子体云团的正层中的氦3离子比氦4离子易迁移到负层中,造成负层中氦3/氦4丰度比上升,氦3富集在负层中。

6. 太阳风中氦3丰度为何高于日冕?

在由太阳核心正电区驱动形成的太阳系多重德拜球层中,日冕在(净)负电层,即在(-)层。该层主导荷电粒子是电子,排挤Q/M较高的正电粒子。日冕中质子与氦3离子向上进入到日冕上方等离子体云团而作为CME的原料。这导致太阳风中氦3丰度高于日冕。

7. 太阳表面CME的生成机制与地表龙卷风(包括台风或飓风)生成机制同理,展示出宇宙中不同自然现象的动力机制具有一定的同一性。某些自然现象之间的区别是放大版或缩小版。

8. 由思想实验得出的等离子体中点电荷(q=±ne)的德拜长度 ,将促进等离子体理论及空间物理学发展。

,将促进等离子体理论及空间物理学发展。

总结

依据多重德拜球层机理,揭示了云起电,龙卷风(包括气旋)和太阳风之间的关联机制。据此阐述了冕洞高速流,太阳风中氦3丰度高于日冕,质子事件和电子事件的成因,又展示了伴随电子事件的氦3和重离子富集的成因。

由于本人学识有限,上述观点中不妥或错误在所难免。敬请广大博主老师给予批评指正。

致谢

1. 感谢国家天文台林元章老师的著作《太阳物理导论》,怀柔太阳观测站刘煜老师的讲座,引领我进入空间物理及太阳物理领域钻研与探索。

2. 感谢华中科技大学龚碧平老师指导我,用多重德拜球层理论探索引力的起源。

3. 感谢云南天文台朱伯靖老师指导我,参考王玲华,Reames, D. V.关于太阳高能粒子事件的文献,用多重德拜球层理论探索空间物理及太阳物理领域之谜。

参考文献

1. 黄荣辉,《大气科学概论》,25-31,ISBN:7502940278(2005)

2. 林元章,日冕物质抛射(CME),《太阳物理导论》,527-531:ISBN:703-0087607

3. Reames, D. V. Sixty Years of Element Abundance Measurements in Solar Energetic Particles. 2021, Space Science Reviews, 217, 72

4. Reames, D. V. Fifty Years of 3He-Rich Events. 2021, Frontiers in Astronomy and Space Sciences, 8, 760261.

5. Reames, D. V. A Perspective on Solar Energetic Particles. 2022, Frontiers in Astronomy and Space Sciences, 9, 890864.

6. Reames, D. V. Solar Energetic Particles: Spatial Extent and Implications of the H and He Abundances. 2022, Space Science Reviews, 218, 48.

7. 池德龙,以荷电粒子多重德拜球层机理解析空间气候的系统及方法,发明专利申请,公开(公布)号: CN110941033A

8. 张之翔,《电磁学教学参考》,第102-103页,ISBN:9787301265277(2015)

9. 庄洪春,《空间电学》,38-90,ISBN:7030038681 (1995)

10. 周筠珺等,《雷电监测与预警技术》,13-33,ISBN:97875029608899 (2015)

https://wap.sciencenet.cn/blog-3474929-1495434.html

上一篇:人类首次准确预测太阳活动

下一篇:全球气候变暖的主因