博文

[转载]你吃的食物正在悄悄让你抑郁,女性和年轻人最易受影响

||

凌晨两点外卖订单又刷新了记录

刚下单的芝士炸鸡、烤串、肥宅快乐水...

这些号称“当代青年续命神器”的食物

在不知不觉中消耗着我们的情绪健康

越来越多人有这样的感觉

“吃饱” ≠ “快乐”

超加工食品,就是那些经过复杂工业加工的食物,主要由食物和添加剂制成的配方,几乎不含完整的天然食物,比如方便面、薯片、汉堡、冷冻披萨、各种包装零食等,与较差的身心健康结果相关。

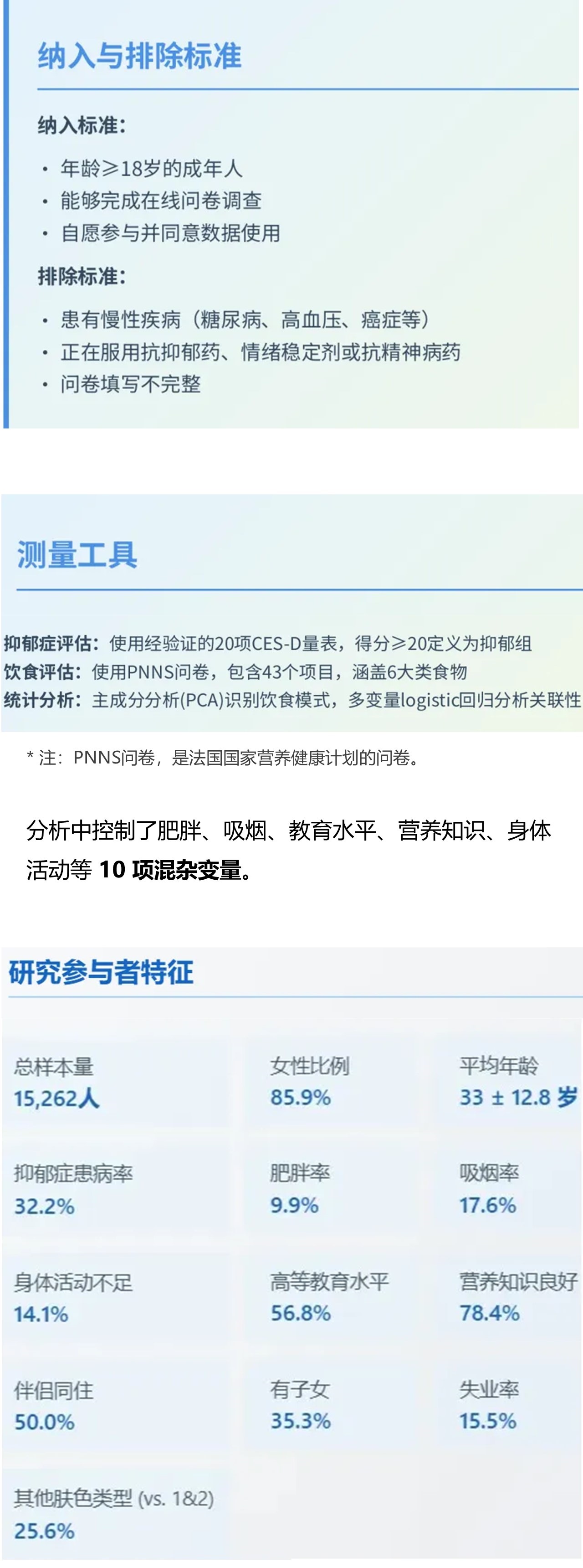

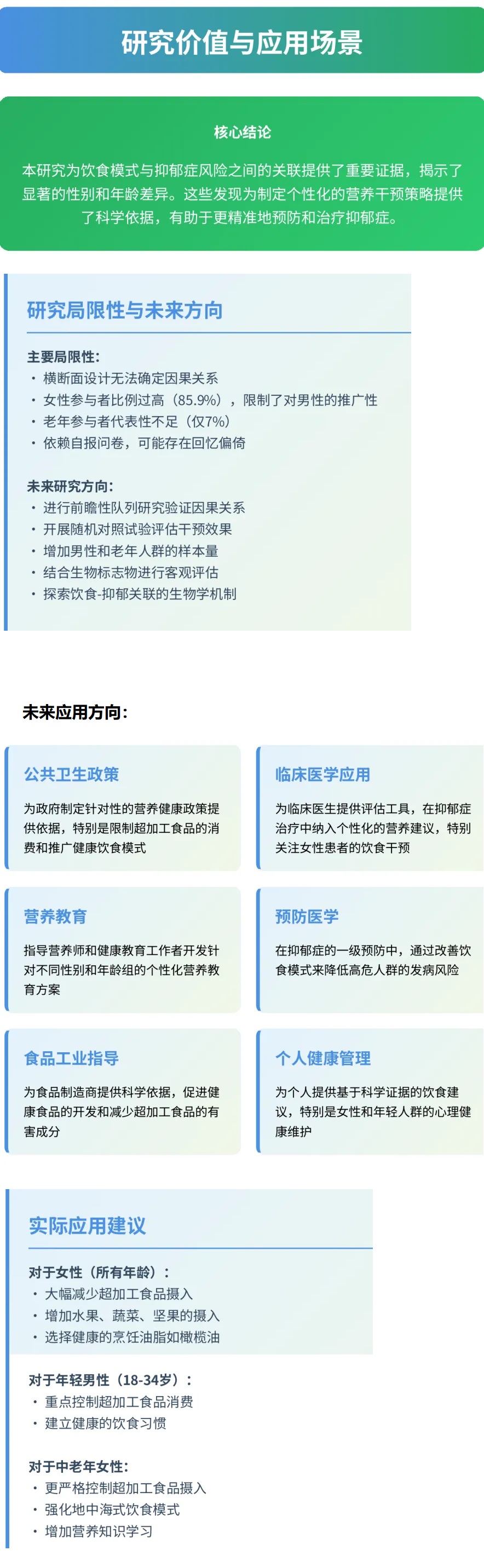

一份涵盖15,262人的国际ALIMENTAL研究刚报道了一篇文章,发现女性/年轻人食用超加工食品后抑郁风险更高。

女性在各个年龄段都更容易受到不良饮食的负面影响

而 18-34 岁的年轻群体则是"重灾区"

健康饮食模式(富含水果、蔬菜、豆类、橄榄油等饮食模式)与较低抑郁症风险之间相关

本文我们为大家介绍一下这项涉及15,262名参与者的大规模国际ALIMENTAL研究的核心发现,系统阐述了不同饮食模式与重度抑郁症风险之间的量化关联,了解不同饮食习惯可能会如何影响他们的抑郁症风险。基于研究结果,本文还提供了具有循证医学依据的饮食调整策略,为通过营养干预预防和辅助治疗抑郁症提供了科学指导。

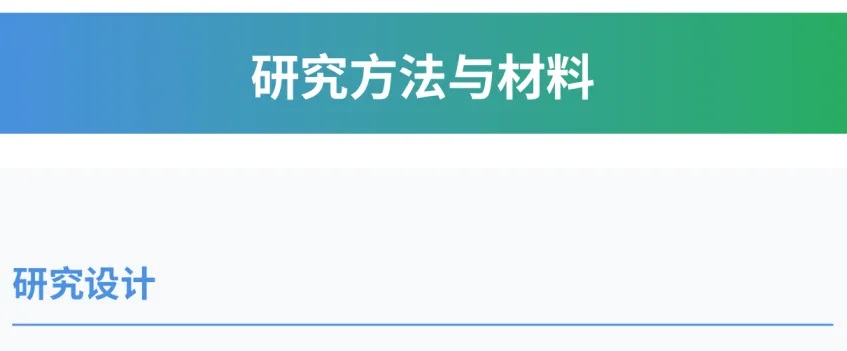

研究采用横断面设计,通过在线问卷收集数据,使用主成分分析识别饮食模式,并通过多变量分析评估其与抑郁症的关联。

ALIMENTAL研究是一项模断面在线国际调查,在2021年11月~2023年6月期间进行。

研究获得了法国、德国和加拿大伦理委员会的批准,通过社交媒体、心理健康协会和医疗机构招募参与者。

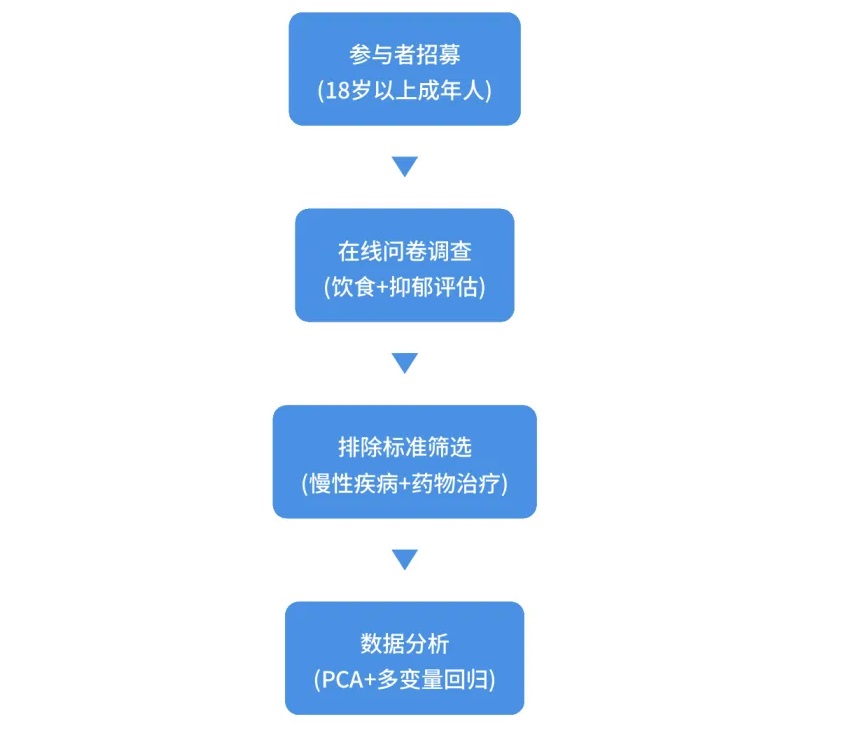

为了确保研究结果的可靠性,研究团队设置了严格的筛选标准,这样做的目的是避免这些因素对结果造成干扰,确保观察到的关联确实来自饮食本身。

采用 Benjamini-Hochberg 法校正多重检验,以优势比(OR)和 95% 置信区间(CI)评估膳食模式与抑郁的关联强度。

然后用统计学方法,比如运用主成分分析(PCA)提取 13 种膳食模式,把复杂的饮食数据简化成几种主流的饮食模式,再分析这些模式跟抑郁症的关系。

主成分分析结果主成分分析简单说,就是把一大堆食物信息压缩成几个关键的饮食模式因子,他们最终识别出了13个因子。

其中最引人注目的两个是:

一个是健康饮食因子,代表了吃水果、蔬菜、坚果、全谷物这些食物;

另一个是超加工食品因子,代表了薯片、饼干、炸鸡、快餐这些加工过的食品。

其他的因子还包括了:

淀粉类食物、酒精和咖啡、鸡蛋、肉类、高血糖指数食物和加工脂肪、补充剂、奇亚籽和燕麦片、乳制品和果汁、罐头和冷冻食品、鱼类、含糖饮料、无咖啡因咖啡等。

每个因子代表一类具有相似营养特征或加工程度的食物组合。这些因子就像是给我们的饮食习惯贴标签,方便后续分析。

主要研究结果1. 超加工食品增加抑郁风险,性别差异显著

核心发现:女性和年轻人最脆弱。

女性:在所有年龄段均显著增加抑郁风险,风险随着年龄增长而升高。

男性:仅18-34岁组超加工食品组的抑郁风险增加

换句话说就是:

不管是年轻还是年长,女性吃越多超加工食品,患抑郁症的风险都会越高。

不管男女,年轻人吃越多超加工食品,患抑郁症的风险就会越高。

这个发现并不孤立,实际上是证实了之前科学界在2021年和2022年,研究人员发表的两项荟萃分析:

超加工食品摄入量较高与抑郁症风险增加相关

含糖饮料摄入量较高与抑郁症风险增加相关

说完坏消息,再来说说好消息。

2.健康饮食可降低抑郁风险(仅女性有效)

遵循健康饮食模式,也就是多吃水果、蔬菜、坚果、全谷物这些,能显著降低年轻女性的抑郁症风险。

未在男性中观察到显著保护作用

健康饮食包括水果、坚果(杏仁或榛子)、绿色蔬菜(如四季豆、西兰花、芦笋)、橄榄油、菜籽油或大豆油、绿叶沙拉或苦苣、茶饮、全麦面包等。

3. 其他重要发现

除了超加工饮食和健康饮食之外,其他的饮食也值得关注,比如吃罐头食品、喝含糖饮料,似乎和女性抑郁症风险增加有关。

关于膳食补充剂和女性抑郁风险增加有关,这可能是因为,吃这些补充剂的人本身就可能已经有抑郁倾向,或者存在其他健康问题,所以才去补充。

不能排除这些食物的摄入与其他食物的排除呈负相关,这也可能有助于解释观察到的关联。

吃高血糖指数食物、乳制品等,反而和抑郁风险降低有关,这可能是因为这些食物提供了一些必要的营养素,比如说在营养不良或能量不足群体中(如老年/慢性病患者),高GI食物提供快速能量,短期改善情绪低落。

也可能是因为存在人与人之间本身存在代谢差异,某些体质对糖代谢更适应,这要根据个人肠道菌群结构来看,肠道菌群检测报告中也有相关指标,可以看出个体对于碳水、糖类的代谢能力。

混杂因素影响

该研究还发现,某些混杂因素在某些群体中与抑郁症风险降低相关,如更高的成就、营养知识、有在家居住的伴侣、在家居住的儿童;

而另一些混杂因素则与抑郁症风险增加相关,如当前每日吸烟、肥胖、失业、肤色等。

为什么超加工食品对女性的伤害更大?科学家们提出了几种可能的解释:

◆ 女性的身体构造不同

女性和男性的激素水平、新陈代谢方式都不一样,女性的激素水平在月经周期、怀孕、更年期等不同生理阶段会发生显著变化。超加工食品通常高糖、高盐、高脂肪,可能干扰女性体内激素的正常平衡。

比如说,雌激素会放大乳化剂对肠道紧密连接蛋白ZO-1表达的抑制作用,增加肠道通透性,肠漏则进一步影响免疫系统功能,体内炎症因子水平上升更明显。

女性的身体脂肪分布与男性不同,通常更容易在腹部、臀部和大腿堆积脂肪。超加工食品的高热量和高脂肪含量,会加剧这种脂肪堆积,这可能与心血管疾病、糖尿病等慢性疾病相关。

◆ 男女吃的不一样

男性和女性可能偏爱不同类型的垃圾食品,吃的量也不同。比如女性可能更爱吃甜食和零食,男性可能更偏爱油炸或肉类食品。这些"口味偏好"的差异,可能导致对心理健康的影响也不同。

女性可能更容易受到情绪的影响,而出现情绪性进食行为。超加工食品往往具有浓郁的口感和香气,能够快速满足情绪上的需求,但长期来看,这种饮食习惯会导致营养不均衡和体重增加。

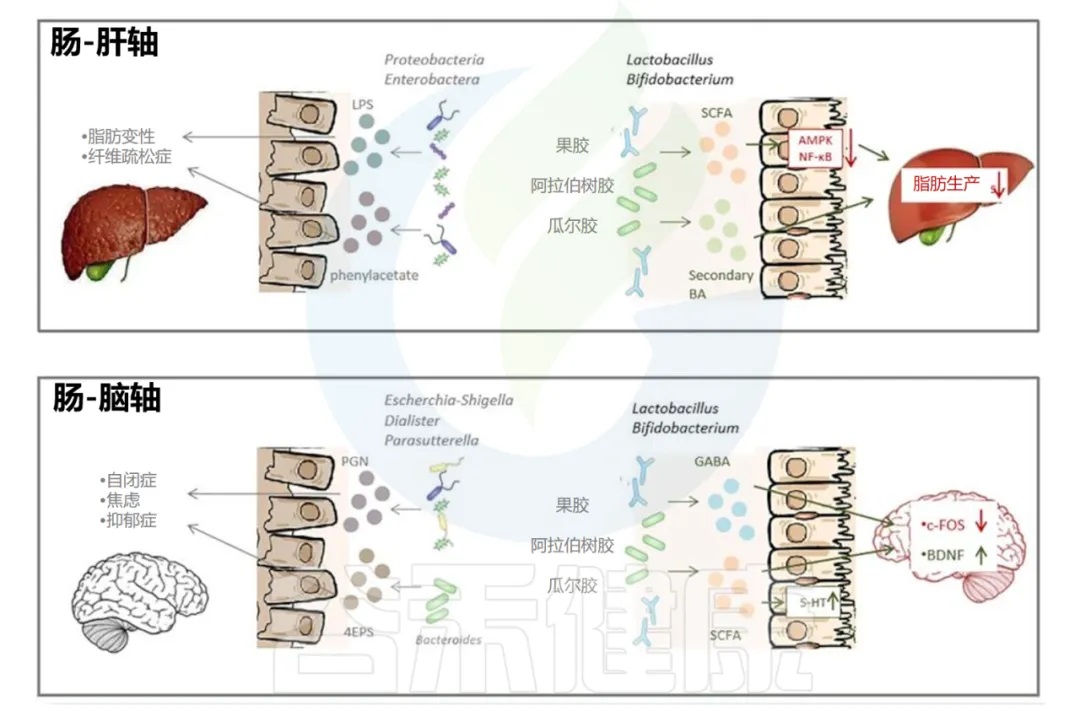

比如说,膳食乳化剂可能对肠-脑轴产生影响,并通过微生物群依赖机制诱导暴露者的心理/行为障碍。

乳化剂中羧甲基纤维素和聚山梨酯80过量食用会导致微生态失调,粘液降解细菌过度生长,以及IL-10或Toll样受体5进一步缺乏。

乳化剂可能还会增加肠上皮屏障中病原微生物的易位,引起肠道炎症。

乳化剂和相关微生物代谢对大脑的影响

Tan H,Nie S.FEMS Microbiol Rev.2021

比如说一些冰淇淋、奶昔、预包装蛋糕里面都含有乳化剂,而女生相对更爱吃这类超加工食品,因此可能带来更高的抑郁症风险。

可以详见谷禾之前写过的文章:

抑郁症与肠道微生物群有何关联

抑郁、焦虑、压力的肠道故事——精神健康的改善新途径

食品添加剂:健康还是危险?——从肠道微生物角度分析

◆ 对健康信息的处理方式不同

** 需要坦诚地说,这项研究的参与者中女性比男性多很多。这在抑郁症研究中很常见,可能是因为:女性本来就更关注健康话题,而且研究主要通过医疗机构和社交媒体传播,这些地方本身可能女性用户更多。不过研究者认为,这种"男女比例不均"不太可能影响他们观察到的性别差异。

为什么年龄不同,超加工食品对抑郁的影响也不同?

◆ 各年龄段的吃法本来就不一样

想想看,爷爷奶奶那一代和现在的年轻人,饮食习惯都不一样。最近的科学调查发现了一个很有意思的现象:

越年轻、住在大城市、单身或离异的人,

越爱吃超加工食品。

这背后有很现实的原因:年轻人可能工作忙、不会或不愿意做饭,单身的人懒得准备精致丰盛的食物,大城市生活节奏快、外卖方便——这些都让方便面、冷冻食品、各种包装零食成了救命稻草。

◆ “从小就被喂坏了”

现在的年轻人可以说是垃圾食品的原住民——从幼儿园开始就接触各种包装饮料、膨化食品、快餐。这种从小培养的饮食习惯,可能让年轻男性比老年男性更容易受到超加工食品的情绪攻击。

就像抽烟一样,越早开始接触,成瘾性和伤害性往往越大。

这里有个更可怕的发现:超加工食品不只是让人心情不好,它还会引发一连串的健康问题——糖尿病、高血压、心脏病、肥胖等等。而这些慢性病本身就容易让人患抑郁症,形成一个"恶性循环"。

吃垃圾食品→身体发炎、代谢乱套→得慢病→心情更差→可能更依赖安慰性食物→恶性循环

具体来说:

◆ 影响菌群

高糖、高脂、防腐剂、缺乏纤维等超加工食品,不利于有益菌的生长,人工添加剂改变肠道环境的酸碱度,当坏细菌占上风时,它们会产生有毒物质(如脂多糖),破坏肠道屏障,让本来不该进入血液的东西跑进去,触发炎症反应。

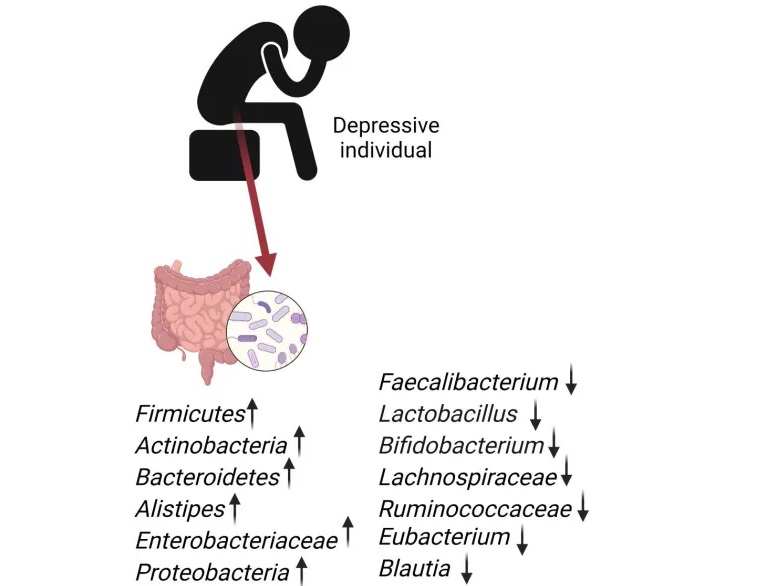

抑郁症个体与健康对照组相比,微生物群变化如下:

Basiji K, et al., Metab Brain Dis. 2023

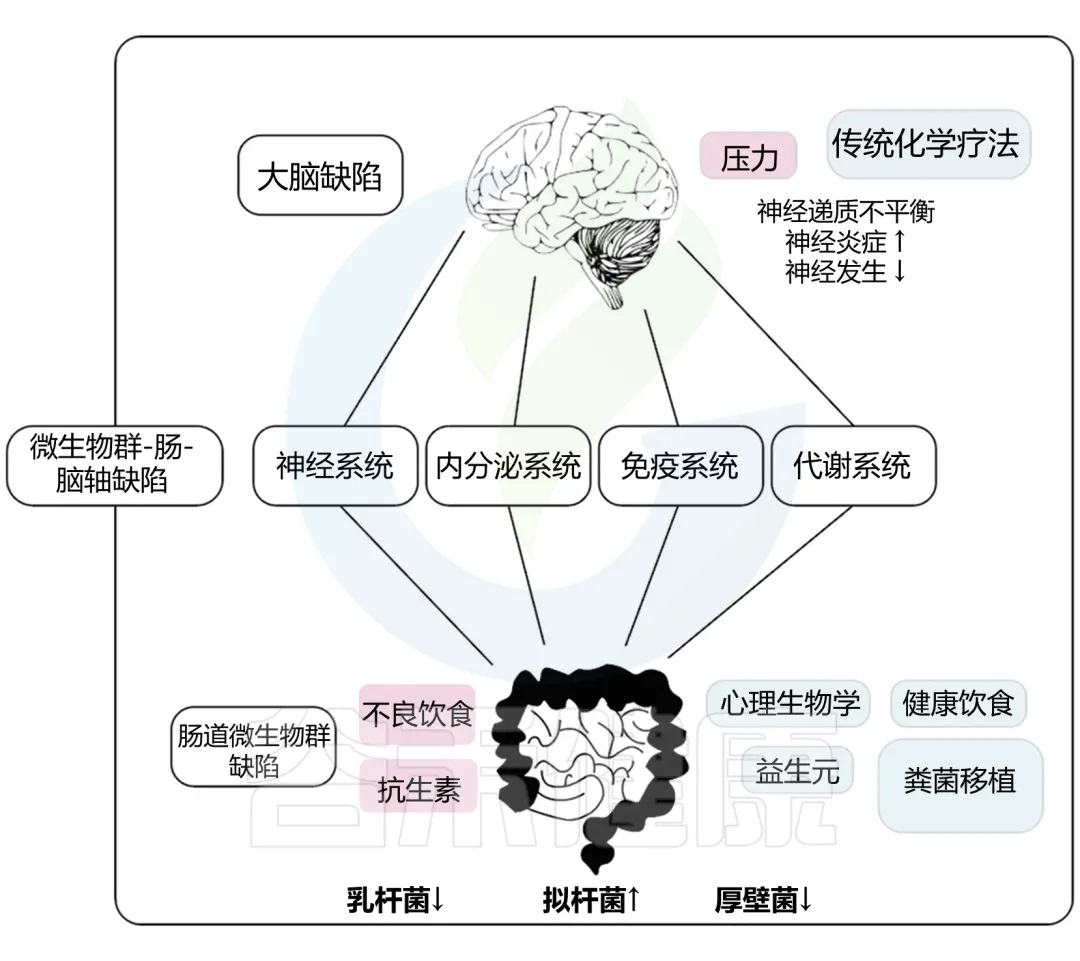

◆ 肠-脑轴

迷走神经直接连接肠道和大脑;肠道菌群能产生血清素、多巴胺等代谢产物(我们90%的血清素其实是在肠道产生的)。

血清素,参与调节情绪、食欲、睡眠和其他身体功能,比如说:

一些特定菌如念珠菌、链球菌和埃希氏菌可以直接产生血清素,影响外周和大脑的血清素水平。

脆弱拟杆菌的定植会损害海马神经发生并消耗大脑中的血清素水平,从而加剧抑郁状态。

这些代谢产物通过血液循环或直接通过迷走神经传递到大脑,影响我们的情绪和行为。肠道炎症也会激活大脑中的炎症反应。

微生物群-肠-脑异常导致抑郁症

DOI: 10.1007/978-981-19-7376-5_10

◆ 其他微生物代谢产物

超加工食品通过双重途径加剧抑郁症风险:

短链脂肪酸途径:减少丁酸/丙酸(抗炎+神经保护)→增加异戊酸(神经毒性)→神经递质紊乱+炎症。

胆汁酸途径:抑制次级胆汁酸合成→肠屏障破坏+神经受体抑制→炎症扩散至中枢神经系统。

◆ 炎症反应

超加工食品会让身体产生慢性炎症,当大脑接收到来自肠道的炎症信号时,负责情绪调节的区域(如海马体、杏仁核)开始罢工,压力激素皮质醇飙升,可能带来焦虑、抑郁、注意力不集中等情况。

抑郁症患者的炎症标志物包括:血清 IL-6、IL-1β、C反应蛋白升高。

◆ 代谢紊乱

超加工食品中的高糖、高脂肪成分会导致血糖快速上升后迅速下降,这种波动会引起情绪的起伏。长期食用会干扰胰岛素敏感性,导致能量代谢紊乱,使人容易感到疲劳、注意力不集中。

◆ 心血管负担

超加工食品中的反式脂肪酸和高钠含量会增加心血管疾病风险,血管健康受损时,大脑供血也会受到影响,可能导致认知功能下降。

◆ 恶性循环启动

心情不好的人往往会更渴望高糖、高脂的"安慰性食物"(这是大脑的本能反应),更没有动力去准备健康食物,从而选择一些方便快捷的垃圾食品。

这种本能的自我安慰机制却可能成为抑郁发展的催化剂——当不健康的饮食选择形成恶性循环时,科学干预的价值就凸显出来。

这正是研究食物与抑郁关系的关键意义:揭示这些现象背后的生理机制,才能为精准的健康干预指明方向。

健康的饮食习惯会帮助摄入许多营养成分,可以减轻炎症。其中,蓝莓,姜黄素等存在的植物化学物质(例如多酚)具有很强的抗炎特性,可能有助于治疗多种精神疾病。

益生菌,单独乳酸菌或与双歧杆菌联合使用——可能会改善抑郁和焦虑。

益生元,每天 5 克的低聚半乳糖和 1 克或以下的二十碳五烯酸可以有效缓解抑郁症状。

Omega-3脂肪酸、多不饱和脂肪酸在鲑鱼等海洋食品中含量很高,具有抗炎特性,可以改善并延缓细胞因子诱发的抑郁症的发作。

维生素,例如抗坏血酸(维生素C)和α-生育酚(维生素E)具有直接清除自由基的特性。

营养素(例如硒,锌和半胱氨酸)是抗氧化剂系统(例如谷胱甘肽过氧化物酶和超氧化物歧化酶)的辅助因子。初步证据表明,补充抗氧化剂如n-乙酰半胱氨酸可以改善抑郁症状。

当心理健康成为

全社会关注的焦点时

答案或许就藏在

我们每一餐的选择里

主要参考文献:

Achour, Y.; Lucas, G.; Iceta, S.; Boucekine, M.; Rahmati, M.; Berk, M.; Akbaraly, T.; Aouizerate, B.; Capuron, L.; Marx, W.; et al. Dietary Patterns and Major Depression: Results from 15,262 Participants (International ALIMENTAL Study). Nutrients 2025, 17, 1583.

本文转自:谷禾健康

https://wap.sciencenet.cn/blog-2040048-1493433.html

上一篇:[转载]如何利用益生元和肠道菌群更好地改善2型糖尿病?

下一篇:[转载]关于长寿因子(NAD+)你了解多少?——健康益处及如何提高补充效果