博文

山大杨再兴等:锑化物室温红外探测器性能优化新进展,构筑混合维度异质结提高光生载流子分离与收集效率  精选

精选

|

研究背景

锑化物具有带隙窄、迁移率高等优点,被认为是实现新一代高性能红外探测器和高速芯片的理想沟道新材料之一。后摩尔时代的光电子器件对微型化和高性能的双重高要求开启了“锑化物低维结构与光电器件”研究的新时代。作为典型的低维结构,纳米线的晶体取向性强,尺寸越小其表面原子数占比越高,对外部变量更加灵敏。因此,锑化物纳米线新型探测器备受关注。由于具有较大的原子半径,锑元素在生长过程中易聚集在纳米线的表面,导致可控生长锑化物纳米线难且开发的电子器件性能低下;另外,由于具有出众的比表面积,锑化物纳米线表面大量的悬空键不仅使得其稳定性差,还会引起严重的表面态,导致表面费米能级钉扎效应,红外探测器件的性能不理想。

在前期在纳米线生长过程中通过引入表面活性剂、开展催化剂工艺等手段调控了纳米线的表面散射、晶格散射以及库伦散射作用,实现了直径可控的高空穴迁移率场效应晶体管。在红外探测器研究中,杨再兴等人通过开展系统的表面缺陷调控研究,有效控制了锑化物纳米线表面的大量悬空键,调控了表面态,克服了表面费米能级钉扎效应,优化了红外探测器的性能。除了表面缺陷调控之外,构建异质结将提高光生载流子的分离与收集效率,有效优化低维半导体的光电探测性能。

Mixed-Dimensional Nanowires/Nanosheet Heterojunction of GaSb/Bi₂O₂Se for Self-Powered Near-Infrared Photodetection and Photocommunication

Guangcan Wang, Zixu Sa, Zeqi Zang, Pengsheng Li, Mingxu Wang, Bowen Yang, Xiaoyue Wang, Yanxue Yin and Zai-xing Yang*

Nano-Micro Letters (2025)17: 284

https://doi.org/10.1007/s40820-025-01793-2

本文亮点

1. 成功构建了II型GaSb/Bi₂O₂Se纳米线阵列/纳米片混合维度异质结。

2. GaSb/Bi₂O₂Se异质结展现出预期的高性能自供能红外光电探测性能,包括极低的暗电流(0.07 pA)、优异的光电流/暗电流比(182)以及快的光响应速度(上升/下降时间分别为2/2 ms)。

3. 纳米线阵列/纳米片异质结自供电光探测器在未来图像传感与光通信等领域具有广阔的应用前景。

内容简介

锑化物由于具有窄带隙和高迁移率等优点,被认为是继砷化物、氮化物等III-V族体系获得巨大成功后的新的前沿研究方向,是实现新一代高性能红外探测器的理想沟道新材料之一。近年来,半导体纳米线新型探测器备受关注。由于比表面积大,晶体生长方向(晶体极性)唯一且表面原子数占比大,锑化物纳米线红外探测器面临暗电流大、光暗电流比小、响应时间慢等诸多挑战。构建异质结将提高光生载流子的分离与收集效率,有效优化低维半导体的光电探测性能。在本工作中,山东大学杨再兴等人将带隙为0.8 eV的Bi₂O₂Se纳米片与GaSb纳米线结合,成功构建出Ⅱ型混合维度异质结,展示出卓越的自供电近红外光探测、光成像及光通信性能。得益于异质结处的内建电场,构建的异质结展现出优异的自供电红外探测性能,暗电流低至0.07 pA,光/暗电流比高达182,光响应时间快至< 2/2 ms,性能显著优于单独的纳米线或者纳米片器件。构建的异质结实现了自供电近红外图像成像与光通信的应用演示。这项工作表明,构建混合维度异质结将为新一代锑化物高性能自供电近红外光探测提供了极具前景的解决方案。

图文导读

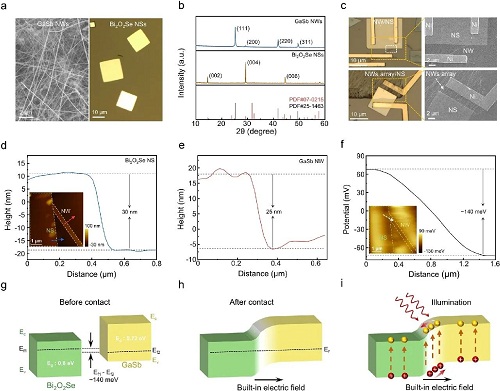

I II型混合维度GaSb/Bi₂O₂Se异质结的设计与构建

采用化学气相沉积法合成了GaSb 纳米线(NW)和Bi₂O₂Se 纳米片(NS)。如图1a所示,扫描电子显微镜和光学图像显示GaSb NWs具有均匀直径和光滑表面,Bi₂O₂Se NSs呈规则方形,尺寸达20 μm。X射线衍射分析表明,二者分别为闪锌矿结构和四方晶相结构(图1b)。通过PMMA辅助湿法转移技术构建了GaSb/Bi₂O₂Se混合维异质结,显微图像表明其界面接触良好。如图1d-f所示,原子力显微镜测得GaSb NW直径约为25 nm,Bi₂O₂Se NS厚度为30 nm。开尔文探针显微镜测量显示两者费米能级差约为140 meV,形成有利于载流子分离的II型异质结。如图1g-i,能带分析表明,由于Bi₂O₂Se具有较高的费米能级,电子从Bi₂O₂Se转移至GaSb,在界面处建立内建电场和耗尽区,实现有效的光生载流子分离。该结构可在无需外加偏压下实现快速响应与低暗电流的自供电近红外探测,展示出广阔的应用前景。

图1. GaSb/Bi₂O₂Se混维NW/NS异质结的设计与构建。a, b 分别为GaSb纳米线与Bi₂O₂Se纳米片的扫描电子显微镜、光学显微镜图像及X射线衍射图谱;c 分别为GaSb/Bi₂O₂Se NW/NS异质结与NWs阵列/NS异质结的光学显微镜及扫描电子显微镜图像;d, e 分别为Bi₂O₂Se NS与GaSb NW的高度图,插图为GaSb/Bi₂O₂Se NW/NS异质结的原子力显微镜图像;f GaSb/Bi₂O₂Se NW/NS异质结的表面电势分布图;g-i GaSb/ Bi₂O₂Se NW/NS异质结自供电光探测器的能带结构示意图。

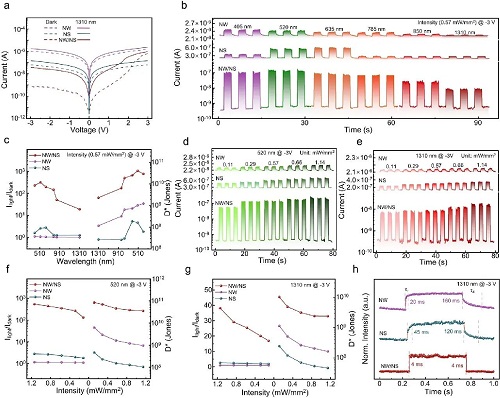

II GaSb/Bi₂O₂Se异质结的光探测行为

构建的GaSb NW/Bi₂O₂Se NS混合维异质结展现出优异的光电探测性能。如图2所示,在1310 nm激光照射下,NW/NS异质结在-3 V偏压下表现出低暗电流和高开关比。三种器件均具备宽光谱响应能力(405-1310 nm),其中混合维异质结器件的暗电流明显降低,开关比相较NW和NS器件分别提升了294倍和122倍。其响应度(R)和探测率(D*)也显著提高,分别达到9.7×102 A/W和4.1×101⁰ Jones。在520 nm与1310 nm激光照射下,所有器件的光电流随光强线性增长,NW/NS异质结的光电流显著提升。同时,混合维器件在两种波长下实现高开关比545和38,D*分别达8.4×101⁰和1.0×101⁰ Jones。响应时间方面,混合维NW/NS器件为4/4 ms,远优于NW和NS器件。综上,NW/NS异质结兼具高灵敏度、宽响应范围与快速响应速度,是新一代高性能自供能光探测器的理想候选。

图2. GaSb NW、Bi₂O₂Se NS及GaSb/Bi₂O₂Se混合维异质结光探测器的光响应性能。a GaSb NW、Bi₂O₂Se NS以及GaSb/Bi₂O₂Se混合维NW/NS异质结光探测器在暗态与波长为1310 nm、功率密度为0.57 mW/mm2激光照射下的I-V特性曲线;b GaSb NW、Bi₂O₂Se NS以及NW/NS异质结光探测器在不同波长激光照射下的动态光响应曲线;c 在405-1310 nm波长范围、功率密度为0.57 mW/mm2激光照射下,GaSb NW、Bi₂O₂Se NS及NW/NS异质结光探测器的开关比、探测率及响应时间对比;d, e 在520 nm与1310 nm激光照射下,三种探测器的I-t响应曲线;f, g 分别在405 nm与1310 nm激光照射下,GaSb NW、Bi₂O₂Se NS及NW/NS异质结构光探测器的开关比与探测率;h 三种器件的响应时间对比结果。

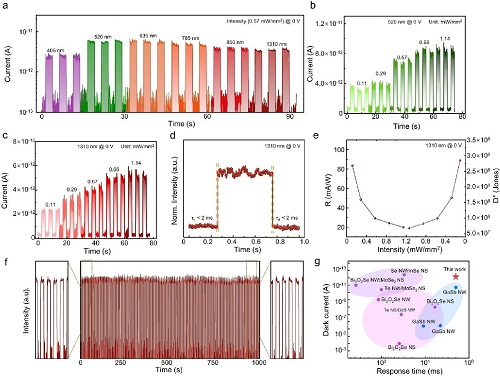

图3系统研究了NW/NS异质结光电探测器自供电近红外光探测行为。在无外加偏压下,器件展现出宽光谱探测能力与超低暗电流,如图3a所示。图3b-c显示,器件在520 nm与1310 nm激光照射下的光电流随功率密度增加而升高,而暗电流保持不变,开关比显著增加,反映出优异的光敏性。图3d表明该器件具有快速响应特性,上升与衰减时间均小于2 ms。在1310 nm激光下,其响应度和探测率分别达84 mA/W和2.85×10⁸ Jones(图3e),表现出出色的NIR探测能力。器件也展现出优异的稳定性,连续工作1000秒无性能衰减(图3f)。与其他类似光探测器比较(图3g),本器件在响应速度与低暗电流等方面均具有明显优势。综上,该NW/NS混维异质结构展现出高灵敏度、快响应和稳定性兼具的自供能NIR探测性能,具备广阔应用前景。

图3. GaSb NW/Bi₂O₂Se NS混合维异质结的自供电近红外光探测性能。a NW/NS异质结自供电光探测器在不同波长激光照射下的光响应特性;b, c 在520 nm和1310 nm激光照射下,器件随激光强度变化的光响应行为;d-f NW/NS异质结自供电近红外光电探测器的响应时间、响应率、探测率及稳定性;g 本工作与文献中已报道的光探测器在暗电流与响应时间方面的性能对比。

III 混合维纳米线阵列/纳米片异质结的光探测性能

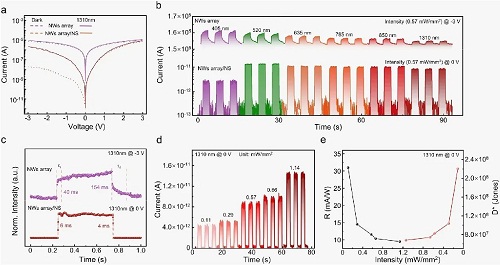

图4展示了GaSb纳米线阵列与Bi₂O₂Se纳米片构成的混维异质结光探测器的性能研究。在1310 nm激光照射下,NWs阵列/NS异质结器件在-3 V偏压下表现出低暗电流(32 nA)与高开关比(60),相比NWs器件暗电流降低约600倍。图4b显示,该异质结在不同波长下均具优异光响应性能,暗电流低至0.08 pA,光电流为NW/NS器件的两倍,归因于更大的接触面积。图4c表明,自供电模式下响应速度显著提升,响应时间仅为6/4 ms。图4d进一步揭示了其在自供电近红外光探测中的优异表现。在光强从0.11至1.14 mW/mm2,光电流由4.7 pA增至14 pA,开关比达182。图4e显示在1310 nm照射下其响应度为31 mA/W,探测率高达2.21×10⁸ Jones。综上,该结构展现出优异的自供电NIR探测能力,具备广阔应用前景。

图4. GaSb纳米线阵列和GaSb纳米线阵列/纳米片混合维异质结的光探测行为。a GaSb纳米线阵列器件与GaSb纳米线阵列/纳米片混合维异质结光探测器在暗态与1310 nm激光照射下的I-V特性曲线;b GaSb纳米线阵列与NWs阵列/NS混合维异质结异质结光探测器的波长依赖型动态光响应行为;c 在1310 nm激光照射下,GaSb纳米线阵列与NWs阵列/NS混合维异质结光探测器的响应时间;d 在1310 nm激光照射下,NWs阵列/NS混合维异质结光探测器的自供电光探测行为;e 自供电NWs阵列/NS混合维异质结光探测器在不同1310 nm入射光强度下的光响应率和探测率变化关系。

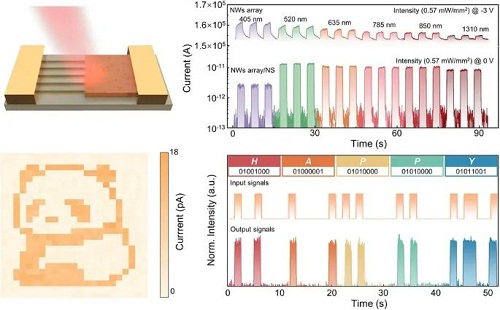

IV GaSb/Bi₂O₂Se纳米线阵列/纳米片异质结在成像与光通信中的应用

所构建的纳米线阵列/纳米片混合维异质结自供电光探测器具备超快响应速度和高光敏感度,在成像与近红外光通信方面展现出显著应用前景。如图5a所示,该器件可用于单像素成像系统,图5b呈现出“熊猫”图案的清晰成像结果,验证了其在自供能条件下实现高质量成像的能力。此外,该器件还成功集成于近红外光通信系统中。图5c为成像系统结构示意图。信号发生器将“HAPPY”文本转换为ASCII编码电压信号,用以调制激光器发射光信号,该光信号被混合维异质结光探测器接收并转化为对应的光电流信号。如图5d显示,该信号被准确还原为“HAPPY”文本,充分证明其在自供电NIR光通信中的实用性与可行性。

图5. GaSb/Bi₂O₂Se混合维度纳米线阵列/纳米片异质结自供电近红外光探测器的成像与光通信功能。a 纳米线阵列/纳米片异质结光探测器在成像应用中的原理示意图;b 以熊猫图案为例的光探测成像演示;c ASCII编码信号传输系统的结构示意图;d “HAPPY”一词的ASCII编码光通信演示。

IV 总结

通过构建GaSb纳米线与Bi₂O₂Se纳米片的混合维度异质结,成功实现了高性能自供电近红外光探测器,在光探测成像与光通信领域展现出广阔的应用前景。得益于约140 mV的费米能级差异所引发的内建电场,所制备的NW/NS及NWs array/NS混合维度异质结光探测器表现出极低的暗电流以及超快的光响应速度。此外,所构建的纳米线阵列/纳米片混合维度异质结自供电光探测器成功实现了成像与光通信的应用演示。总体而言,本研究所构建的混合维度GaSb/Bi₂O₂Se NW/NS异质结为新一代高性能自供电近红外光探测、成像与光通信提供了新颖而有效的思路。

作者简介

王广灿

本文第一作者

山东大学 博士生

▍主要研究领域

低维半导体物理与器件。

▍主要研究成果

山东大学物理学院博士研究生,以第一作者身份在Adv. Funct. Mater.,Nano-Micro Lett.,Small等期刊发表多篇学术论文。

▍Email:wangguangcan@126.com

杨再兴

本文通讯作者

山东大学 教授

▍主要研究领域

低维半导体物理与器件。

▍主要研究成果

杨再兴,教授,博士生导师,国家重点人才计划青年专家,国家重点研发计划青年首席科学家。长期致力于“锑化物低维结构与光电器件”研究,已在专业刊物发表论文100余篇,包括Nat. Commun.,PNAS,Adv. Funct. Mater.,ACS Nano,Nano Lett.,Nano-Micro Lett.,Adv. Sci.,Small,Mater. Horiz.,Appl. Phys. Lett.;应邀撰写综述论文4篇;获得发明专利授权5项;在国内外学术会议做邀请报告30余次并担任分会主席1次;是中国电子学会电路与系统分会委员、全国纳米技术标准化技术委员会低维纳米结构与性能工作组委员、《Journal of Electronic Science and Technology》执行编委、《红外与激光工程》青年编委。

▍Email:zaixyang@sdu.edu.cn

撰稿:原文作者

编辑:《纳微快报(英文)》编辑部

关于我们

Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》是上海交通大学主办、在Springer Nature开放获取(open-access)出版的学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的高水平文章(research article, review, communication, perspective, highlight, etc),包括微纳米材料与结构的合成表征与性能及其在能源、催化、环境、传感、电磁波吸收与屏蔽、生物医学等领域的应用研究。已被SCI、EI、PubMed、SCOPUS等数据库收录,2024 JCR IF=36.3,学科排名Q1区前2%,中国科学院期刊分区1区TOP期刊。多次荣获“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国高校杰出科技期刊”、“上海市精品科技期刊”等荣誉,2021年荣获“中国出版政府奖期刊奖提名奖”。欢迎关注和投稿。

Web: https://springer.com/40820

E-mail: editor@nmlett.org

Tel: 021-34207624

https://wap.sciencenet.cn/blog-3411509-1493194.html

上一篇:北京理工大学胡斌、蔡然&兰州大学田福泽:基于可逆粘附网络水凝胶的长期高保真EEG记录与机器学习辅助的注意力评估

下一篇:大连化物所田文明、金盛烨&大连理工史彦涛等:高分辨成像技术揭示钙钛矿光伏器件晶界促进电荷分离过程