博文

ChatGPT会改变使用者的大脑吗?  精选

精选

|

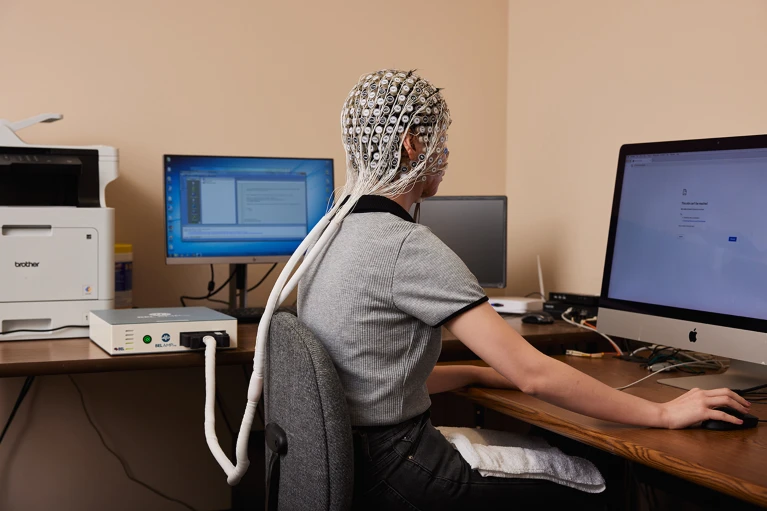

脑电图(Electroencephalography)可用于研究人们在借助ChatGPT等聊天机器人完成任务以及不借助这些工具时的大脑活动。图片来源:Leah Nash/Washington Post/Getty

一项研究发现,在使用ChatGPT撰写论文时,人们的大脑参与度低于完全不使用任何在线工具完成这项任务时的状态1。这项研究属于一个更广泛的研究趋势——评估人工智能(AI)是否会让我们在认知上变得懒惰。

美国麻省理工学院媒体实验室(位于马萨诸塞州剑桥市)的计算机科学家纳塔莉娅·科斯米纳(Nataliya Kosmyna)及其同事,测量了大学生在使用聊天机器人、互联网搜索工具或完全不使用互联网撰写论文时的脑电波活动。尽管主要结果并不出人意料,但研究中的一些发现更为有趣:例如,研究团队发现,有迹象表明,在初始任务中依赖聊天机器人的人,即使后来不再使用该工具,其大脑参与度可能仍然相对较低。

与网络平台上关于这项研究的一些帖子观点一致,科斯米纳谨慎地表示,不应过度解读研究结果。她笑着说,这项研究无法也没有证明“大脑变笨了、人变蠢了,或者大脑在‘摸鱼’”。研究仅涉及几十名参与者,且时间较短,无法说明长期习惯性使用聊天机器人是否会改变我们的思维方式,也无法说明在其他AI辅助任务中大脑会有怎样的反应。“我们在这篇论文中没有给出任何此类答案,”科斯米纳说。这项研究成果于6月10日发表在预印本服务器arXiv上,尚未经过同行评审1。

轻松写论文

科斯米纳的团队从马萨诸塞州波士顿市周边的5所大学招募了60名年龄在18至39岁之间的学生。研究人员让他们用20分钟写一篇短文,回答一些学术能力评估测试(SAT)中的问题,例如“我们是否应该总是先思考再说话?”。

参与者被分为三组:一组仅使用由OpenAI的大型语言模型GPT-4o驱动的ChatGPT作为论文的信息来源;另一组使用谷歌搜索资料(不借助任何AI辅助答案);第三组则完全禁止上网。最终,54名参与者在各自分组中完成了三篇论文的写作,随后有18人被重新分配到新的组别,就之前写过的某个主题再写第四篇论文。

每位学生都戴着一个商用的带电极帽子,在写作时收集脑电图数据。这些头套能测量大脑活动产生的微小电压变化,并能显示大脑哪些广泛区域之间在“交流”。

完全依靠自己思考写论文的学生,大脑区域间的连接最强、范围最广,且从大脑后部到前部决策区域的活动也更多。不出所料,在之后研究人员的提问中,他们也更能引用自己论文中的内容。

相比之下,使用谷歌的那组学生,已知与视觉处理和记忆相关的区域激活更强。而使用聊天机器人的那组在任务过程中大脑连接性最低。

科斯米纳表示,大脑连接性更强并不一定就好或不好。一般来说,更多的大脑活动可能表明一个人更深地投入到任务中,也可能意味着思维效率低下,或者表明这个人正处于“认知过载”的状态。

创造力流失?

有趣的是,当初始使用ChatGPT写论文的参与者转而不借助任何在线工具写作时,他们的大脑连接性有所增强——但并未达到从一开始就不使用工具的参与者的水平。

“这一证据印证了许多创造力研究人员对AI的担忧——过度使用AI(尤其是用于创意生成时)可能会导致大脑在创造力核心机制方面的锻炼减少,”创造力神经科学学会联合创始人、华盛顿特区乔治敦大学的认知神经科学家亚当·格林(Adam Green)说。

但格林指出,研究的这最后一部分仅包含18人,这使得研究结果的不确定性增加。他还表示,这些观察结果可能有其他解释:例如,这些学生是在重写一个他们已经写过的主题的论文,因此这项任务所调用的认知资源可能与写一个全新主题时所需的资源不同。

令人困惑的是,研究还显示,在之前不借助任何在线工具写完一篇论文后,转而使用聊天机器人写这篇论文,大脑连接性会增强——格林说,这与预期的情况相反。科斯米纳表示,这表明思考何时向学习者引入AI工具以提升他们的体验可能很重要。“时机可能很关键。”

许多教育学者对将聊天机器人用作高效、个性化的辅导工具持乐观态度。哥本哈根大学的教育心理学家吉多·马克兰斯基(Guido Makransky)表示,这些工具在引导学生提出反思性问题时效果最佳,而不是直接给他们答案2。

“这是一篇有趣的论文,我能理解它为什么会引起这么多关注,”马克兰斯基说,“但在现实世界中,学生们会且应该以不同的方式与AI互动。”

https://wap.sciencenet.cn/blog-41174-1491617.html

上一篇:结合微藻与氢氧化细菌的新型光-化能自养系统用于从二氧化碳生产微生物蛋白

下一篇:三电子液滴表现出类液体特性