博文

青藏高原CO2与CH4观测助力卫星数据验证

||

青藏高原近地表大气温室气体(GHG)体积分数(以下简称“浓度”)的观测数据极为稀缺, 目前仅青藏高原东部边缘的瓦里关站和香格里拉站提供公开数据, 导致青藏高原中部和西部地形复杂、环境条件恶劣的地区存在巨大观测空白。近几十年来, 青藏高原经历了快速的地表增温和湿润化过程, 对温室气体收支产生了显著影响, 而观测数据的匮乏限制了对该区域温室气体时空分布的深入认识。鉴于青藏高原生态系统对气候变化的高敏感性, 可靠的大气观测数据是量化青藏高原温室气体收支格局及监测其动态变化的关键。

目前, 国际上装备了温室气体专用传感器的卫星, 如温室气体观测卫星(GOSAT)、轨道碳观测卫星-2(OCO-2)以及哨兵-5P号卫星(搭载对流层监测仪TROPOMI), 能够提供全球范围内的CO2和/或CH4测量, 成为青藏高原大气温室气体浓度的重要数据源; 但高原复杂的地形和多样的地表覆盖易导致卫星反演偏差, 加之地面验证系统的缺失, 使得基于卫星获取的青藏高原温室气体数据的准确性缺乏合理校验。若未对这些偏差与不确定性进行系统评估, 可能对青藏高原上、下风向区域的温室气体浓度梯度估计错误, 进而影响大气反演方法量化区域温室气体收支的准确性。

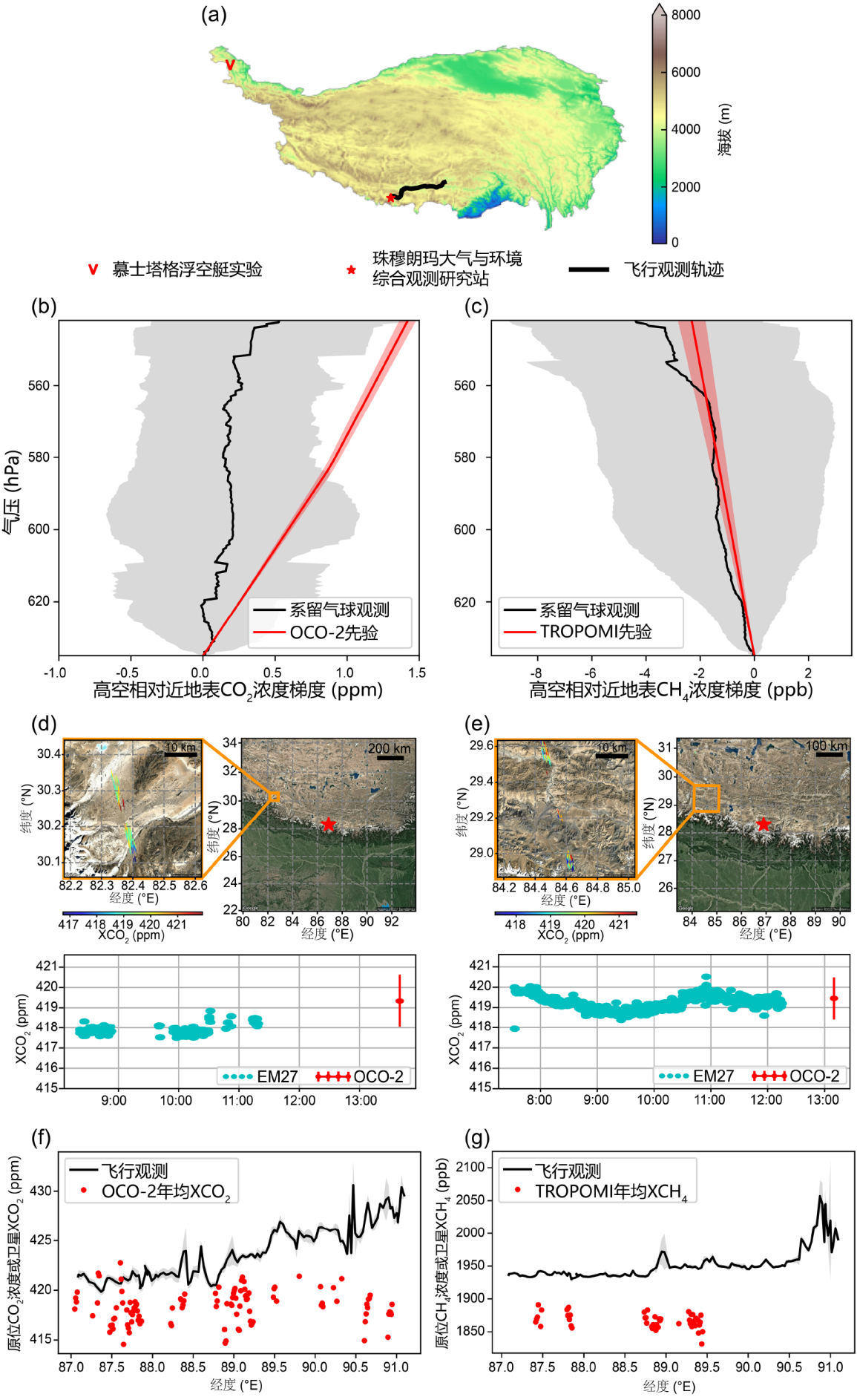

为填补上述观测空白, 依托第二次青藏高原综合科学考察研究(STEP), 本研究开展了一系列观测实验(图1a), 综合采用了系留气球原位测量、地面遥感以及直升机原位测量等多种观测手段, 将获得的观测数据与同时期、同位置的卫星数据进行了对比, 首次评估了现有卫星产品在青藏高原的温室气体浓度观测精度。该项研究成果发表在《中国科学:地球科学》2025年第5期。

2023年8月2日至2023年9月8日期间, 在中国科学院慕士塔格西风带环境综合观测研究站(38.41°N, 75.04°E), 利用系留气球搭载便携式气体分析仪(Picarro G4301, 300s精度: CO2 0.04ppm, CH4 0.3ppb), 测定了CO2与CH4浓度的垂直分布。温室气体浓度的垂直分布信息是当前卫星反演柱浓度(如XCO2与XCH4)全物理算法的重要先验输入数据, 提供了吸收光谱对大气柱内不同高度CO2和CH4分子的非线性敏感度信息。图1b显示, 日间CO2浓度随高度升高而增加, 表明该观测点附近存在潜在碳汇; CH4浓度则随高度下降(图1c), 可能归因于高空大气的化学氧化过程。这些结果为揭示青藏高原温室气体垂直分布提供了宝贵信息。例如, OCO-2卫星采用的CO2先验垂直分布源于蒙纳罗亚站和美属萨摩亚站的瓶采样月均浓度数据, 主要代表热带地区的CO2垂直分布特征。尽管图1b和1c表明卫星反演XCO2(版本v11.2r)和XCH4产品在青藏高原的先验垂直分布与原位测量结果呈现相似的形状, 但其先验CO2垂直分布梯度明显大于原位测量值, 凸显了在青藏高原的卫星反演产品中引入区域特定的先验垂直分布信息的必要性。

图1 青藏高原CO2与CH4的原位测量及卫星反演结果。(a) 青藏高原观测实验示意图. 黑色线条表示2022年5月3日的直升机飞行轨迹; “V”表示慕士塔格西风带环境综合观测研究站系留气球观测点; “★”表示珠穆朗玛大气与环境综合观测研究站地面FTIR观测点. (b) 白天时段(约当地太阳时5:00~9:00)系留气球测得的CO2垂直分布(黑线)与同期、同区域OCO-2卫星反演XCO2所用先验垂直分布(红线), 阴影区域表示1倍标准差范围; 体积浓度1ppm=10−6L/L. (c) 同(b)但为CH4, 卫星数据来源于TROPOMI的XCH4反演产品; 体积浓度1ppb=10−9L/L. (d) 2022年5月8日EM27/SUN与OCO-2陆面耀斑模式观测的XCO2数据对比(EM27/SUN数据已校正至与卫星足迹相同高度). (e) 同(d)但为2022-05-24陆面天底模式观测. (f) 飞行观测实验轨迹上CO2浓度(黑线)与同区域OCO-2反演XCO2数据(红点)对比, 灰色阴影表示每分钟测量值的标准差, 卫星数据包含了2022年内距离飞行轨迹5km半径范围内的所有数据. (g) 同(f)但为CH4, 卫星数据来源于TROPOMI的XCH4反演产品

本研究进一步利用地面傅里叶变换红外光谱仪(FTIR; Bruker EM27/SUN)评估了卫星XCO2和XCH4反演数据的准确度。该仪器通过测量到达地面的太阳直射辐射光谱, 广泛用于地基温室气体柱浓度遥感观测与卫星地基验证。2022年5月5日至2022年5月24日期间, 在中国科学院珠穆朗玛大气与环境综合观测研究站(QOMS, 28.46°N, 87.08°E)利用EM27/SUN开展了为期20天的连续观测实验, 测量了XCO2与XCH4数据, 并与同时期、相近地点的卫星数据进行对比。受限于高原区域卫星覆盖范围, 在此期间仅5月8日和5月24日在距QOMS站500km范围内存在有效XCO2数据(质控标志qflag=0), 而TROPOMI的XCH4数据缺失。OCO-2卫星在5月8日为陆面耀斑模式观测, 在5月24日是天底模式观测。EM27/SUN与OCO-2在这两天的XCO2测量值的平均差异分别为(1.21±1.29)ppm和(0.21±0.98)ppm(图1d和1e)。尽管其量级与卫星对比全球TCCON站点观测的偏差相当, 但OCO-2的XCO2产品报告的不确定性分别为0.65和0.57ppm, 均低于EM27/SUN与OCO-2间差异的标准差, 表明亟需对青藏高原区域卫星遥感产品进行进一步系统评估。

温室气体浓度空间分布是大气反演方法估算区域碳通量的关键信息。为此, 本研究进一步评估了卫星XCO2与XCH4观测数据的水平空间梯度的准确度。于2022年5月3日开展了直升机航测实验(图1a), 从拉萨市(29.64°N, 91.13°E)飞往QOMS站(28.46°N, 87.08°E), 飞行高度为距离地面约300m。直升机上配备了一台超便携式温室气体分析仪(ABB GLA132, 10s精度: CO20.1ppm, CH4 0.5ppb), 沿飞行轨迹测量大气CO2与CH4浓度。图1f和1g显示, 拉萨市附近可能受人为排放影响, CO2和CH4浓度较高, 而QOMS站附近浓度较低, 可能反映该区域的高山生态系统的碳汇效应。与之相比, 一方面, 即使整合全年数据, 卫星有效数据对青藏高原的覆盖依然严重不足; 另一方面, 由于柱浓度本身对地表通量敏感性较低, 没有显现出明显的大范围空间梯度(图1f和图1g)。由于长期近地表观测数据的匮乏以及现有卫星数据产品无法反映青藏高原温室气体的空间梯度, 目前大气反演估算的青藏高原碳收支存在显著不确定性, 不同模型对青藏高原究竟是碳源还是碳汇的判断存在分歧。

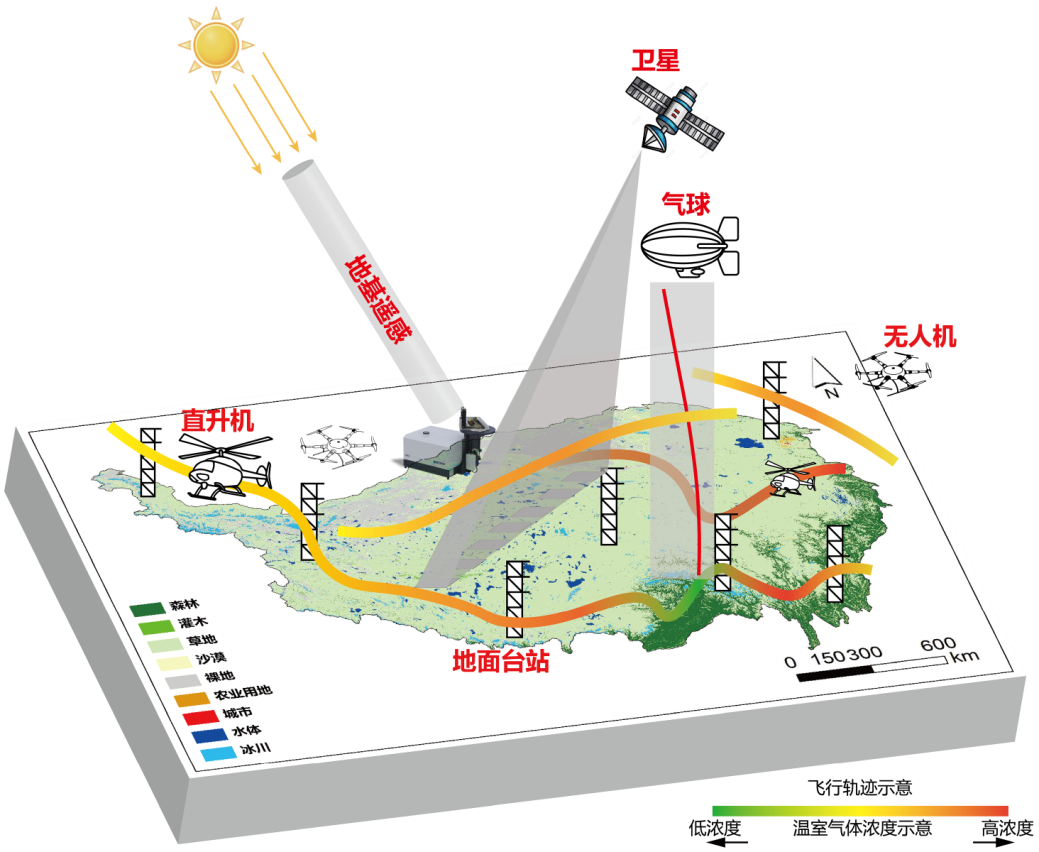

上述多平台观测实验获得的初步结果表明, 现有卫星数据在刻画青藏高原温室气体空间分布方面存在显著偏差。建立长期、有针对性的机载与卫星验证观测实验, 不仅有助于填补现有观测空白, 而且对提升卫星反演准确性至关重要。这些验证观测应覆盖高原上具有代表性的地形与地表覆盖类型, 为未来具备更高空间分辨率、更高观测密度和更广覆盖范围的温室气体卫星提供关键数据。此外, 基于固定站点以及无人机、移动观测车辆及列车等新型移动平台, 建立长期且标准化的地面观测, 对于完善青藏高原大气边界层内温室气体分布的认识也至关重要。这些观测应科学合理布局, 充分反映覆盖区域上、下风向的温室气体浓度的大范围空间梯度(图2)。

图2 青藏高原综合观测网络示意图。绿色-橙色-红色线条表示示意性飞行轨迹, 颜色示意温室气体浓度的空间梯度

这些观测不仅能填补区域内观测空白, 还能为周边区域及全球大气反演提供更为准确的边界条件, 并进一步推动广泛国际合作。在青藏高原地区未来极有可能持续变暖并引发生态系统快速变化的背景下, 这些温室气体观测将极大支撑区域与全球范围内的气候缓解及适应策略的制定和实施。

参考文献略。登录期刊官网,阅读全文。

了解详情,请阅读全文

中文版: 汪宜龙, 田向军. 2025. 基于地面与机载测量的青藏高原CO2与CH4浓度助力卫星数据验证初探. 中国科学: 地球科学, 55(5): 1732–1736

https://wap.sciencenet.cn/blog-528739-1485576.html

下一篇:古气候数据同化:原理和展望