博文

江苏大学杨建/刘桂武:镁潮涌动,钨筑新径–液相烧结与界面工程助力Mg3(Sb,Bi)2热电性能突破

|

原文出自 Journal of Advanced Ceramics (先进陶瓷)期刊

Cite this article:

Wang L, Xu S, Yang J, et al. Achieving ultrahigh power factor in Mg3(Sb,Bi)2-based thermoelectric alloys sintered by introducing elemental Mg and W. Journal of Advanced Ceramics, 2025, https://doi.org/10.26599/JAC.2025.9221029

文章DOI:10.26599/JAC.2025.9221029

1、导读

随着传统能源枯竭与环境污染加剧,热电材料因其直接实现热能与电能转换的独特优势而备受关注。其中,Mg3(Sb,Bi)2凭借低成本、高热电效率和良好的机械性能脱颖而出,成为新能源领域研究的热点。本研究创新采用液相热压法制备Mg3(Sb,Bi)2基热电材料,通过引入过量Mg与适量W,有效填补Mg空位、促进晶粒生长,显著降低晶界散射,提升近室温电导率和功率因子,同时改善力学性能,为高效、稳定的热电器件应用提供了全新技术路径。

2、研究背景

Mg3(Sb,Bi)2基热电材料因其低成本、无毒性和优异的电输运特性,在n型热电材料中备受关注。然而,Mg空位和晶界散射严重影响其近室温性能。高Mg蒸气压导致不可控的Mg空位,使载流子浓度降低、电导率受限;同时,晶界散射主导载流子输运,进一步限制功率因子的提升。

为改善性能,研究人员提出Mg过量补偿、过渡金属掺杂及高温烧结等方法。然而,传统Mg过量补偿在高温下,长期烧结情况下补偿效应减弱;掺杂可调控载流子浓度,但往往降低迁移率,导致近室温性能下降;高温烧结虽能促进晶粒长大,减少晶界散射,但也会加剧Mg损失,甚至导致材料p型化,影响稳定性。因此,如何在填补Mg空位、降低晶界散射的同时,保持高迁移率和稳定的n型特性,仍是Mg3(Sb,Bi)2基材料研究的核心问题。

3、文章亮点

Ø 创新采用液相热压法,通过过量Mg触发液相烧结,不仅有效填补Mg空位,还促进晶粒粗化,从而显著降低晶界散射;

Ø 适量添加W后,W在晶界处优先富集,形成金属‒半导体复合界面,降低界面势垒,有效改善载流子传输;

Ø 双重改性策略协同作用,实现了超高功率因子(平均达26.2 μW·cm⁻¹·K⁻²)和较高ZT值,同时提升了材料的维氏硬度和断裂韧性,为实际热电器件应用提供了坚实保障。

4、研究结果及结论

4.1 Mg液相热压法试样的物相与微观结构分析

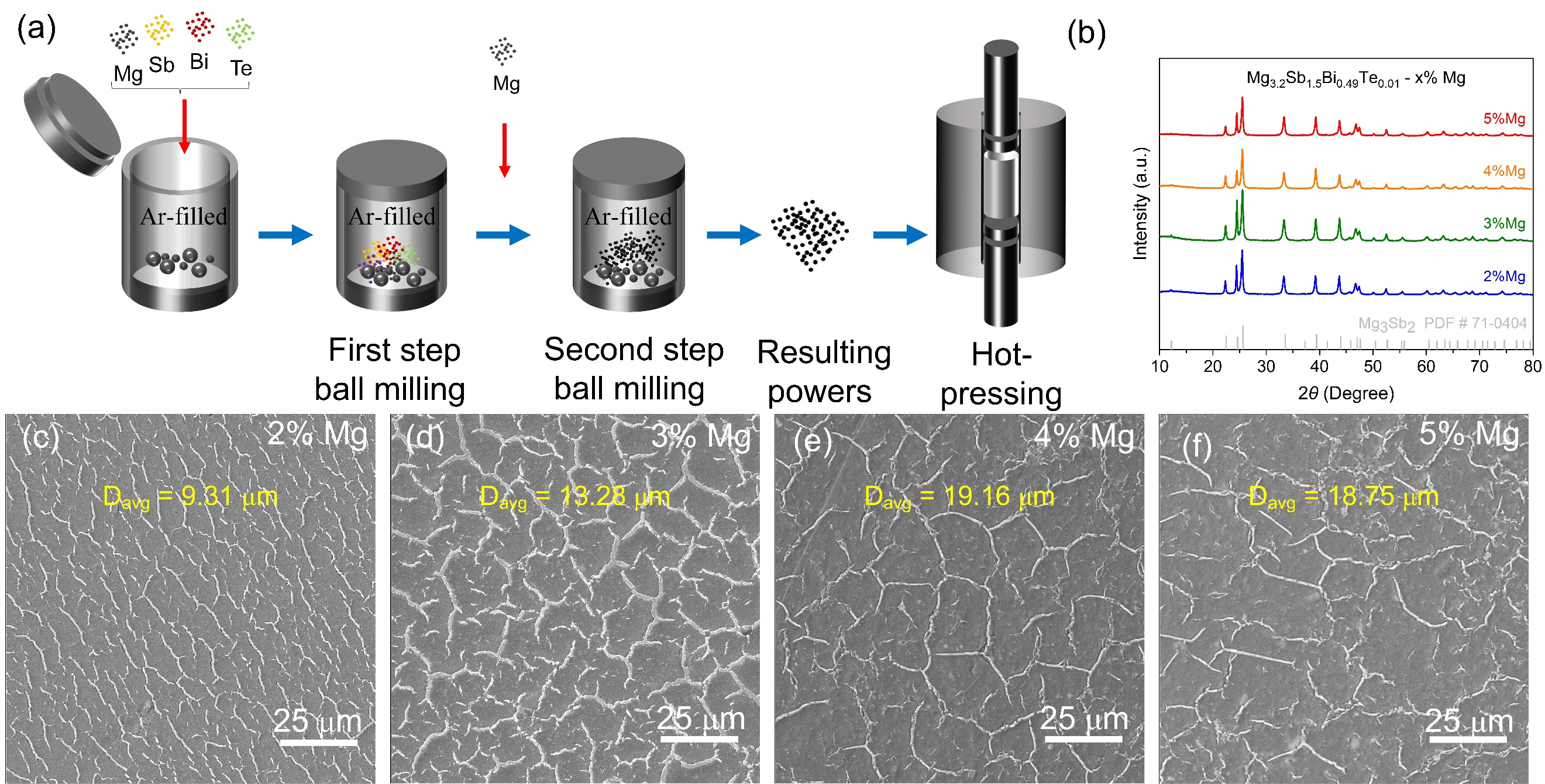

本研究采用液相热压法(LPS),通过在热压烧结过程中引入额外Mg触发液相烧结,使Mg在晶界处形成润湿相,促进晶粒长大(图1)。XRD结果表明,烧结后的Mg3(Sb,Bi)2基合金相对纯净,无明显杂质相(图1b)。SEM分析显示,随着Mg含量增加,晶粒尺寸显著增大,从9.3 μm(2%Mg)增长至19.2 μm(4%Mg)(图1c-f),有效降低了晶界散射。TEM分析表明,材料内部存在大量Bi纳米析出相这有助于能量过滤效应,提高Seebeck系数(S)。

图 1(a)Mg3.2Sb1.5Bi0.49Te0.01–x% Mg(x=2-5)样品的合成流程图,(b)X射线衍射(XRD)图谱,(c-f)刻蚀后的扫描电子显微镜(SEM)图。

图 2 Mg3.2Sb1.5Bi0.49Te0.01–4 % Mg样品的透射电子显微镜(TEM)图片。

4.2 Mg液相热压法试样的热电性能分析

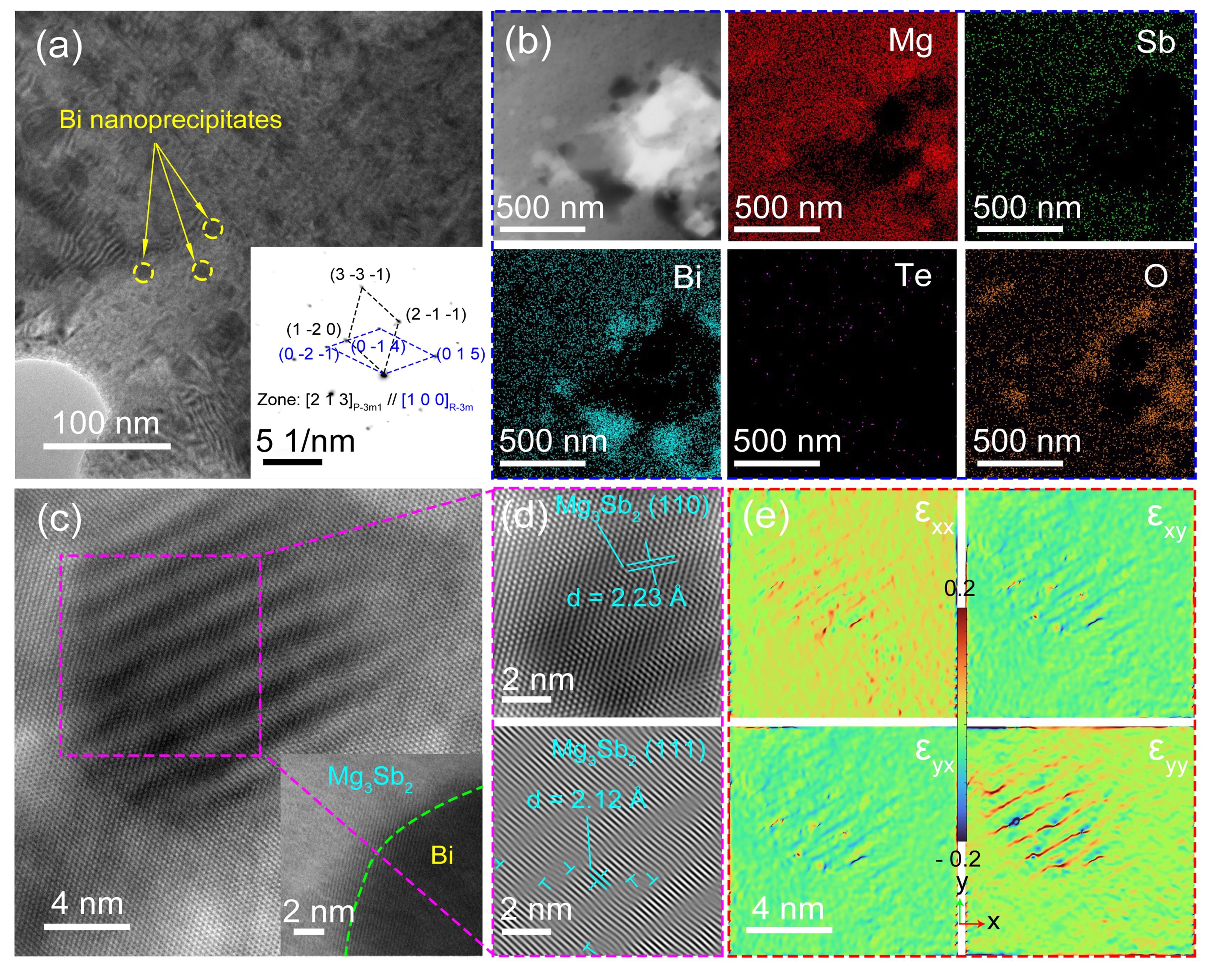

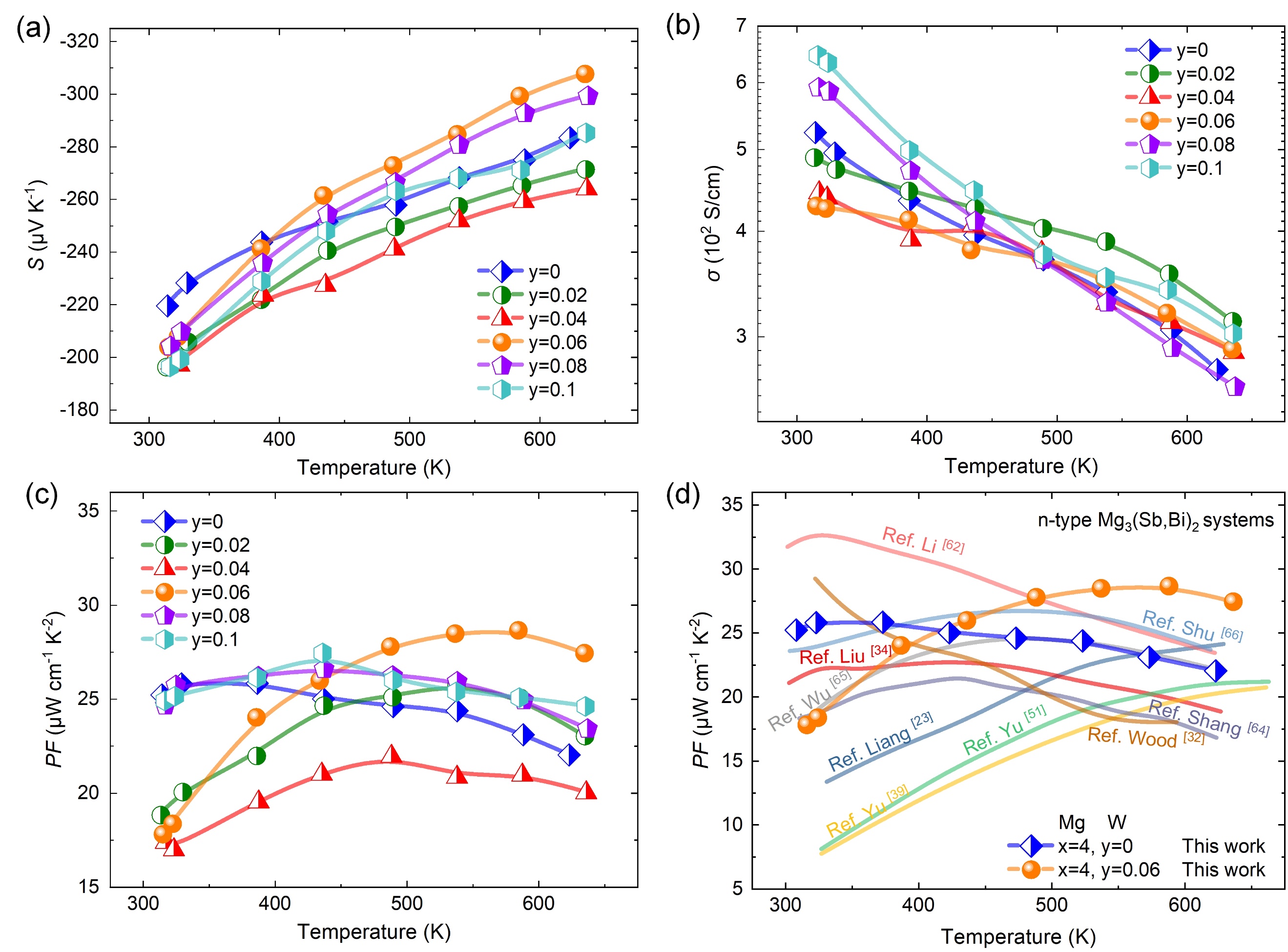

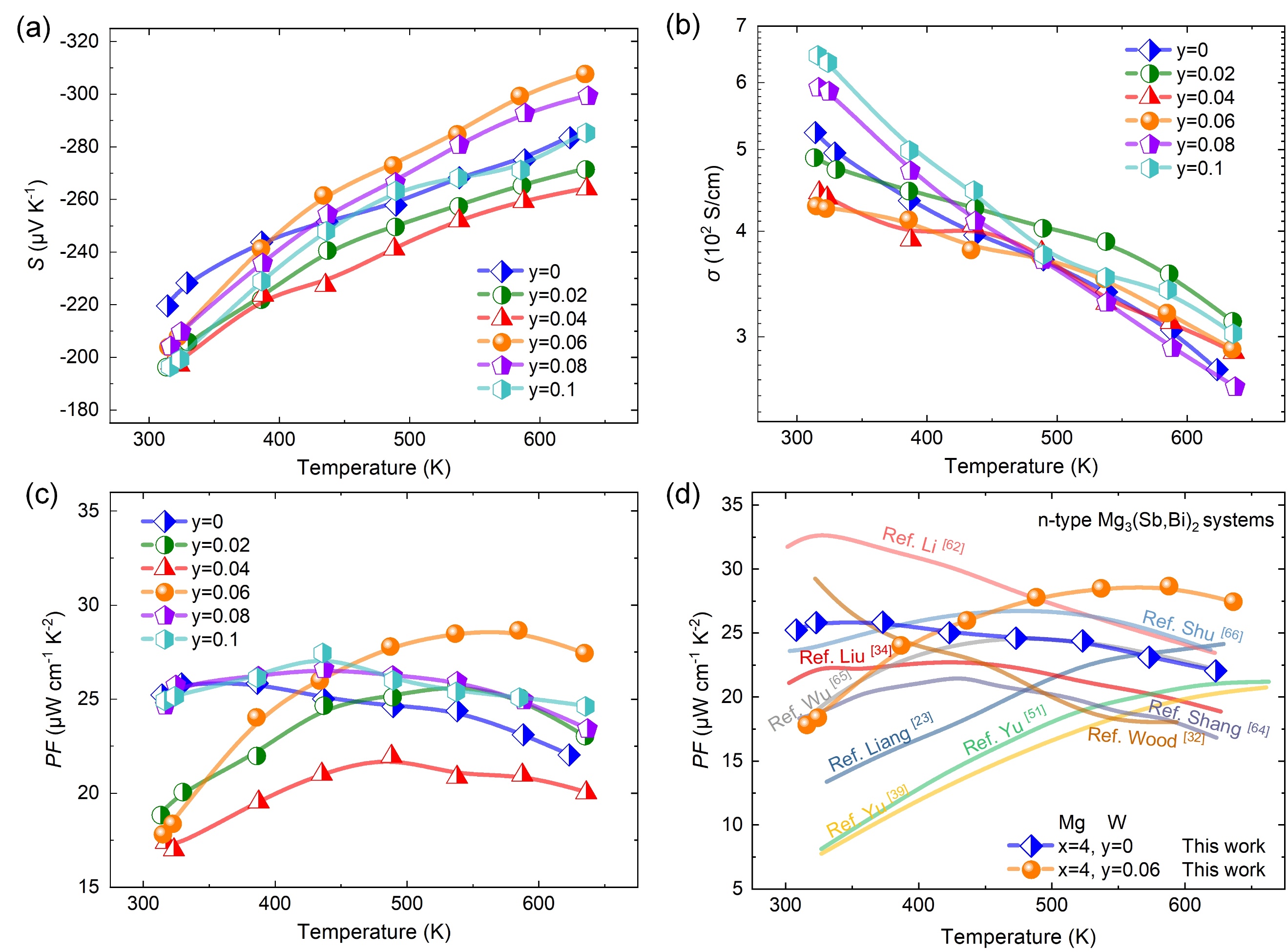

随着Mg含量的增加,材料的S变化较小(图3a),但电导率(σ)显著提高(图3b),这主要归因于晶粒长大后晶界散射的减少。基于俘获态模型计算,晶界势垒由48 meV降低至10 meV(图3c),说明液相烧结有效降低了晶界势垒,增强了电输运性能。此外,载流子加权迁移率随温度升高表现出明显的声子散射主导特征(图3d),表明LPS工艺有助于提高载流子迁移率。最终,优化后的Mg3.2Sb1.5Bi0.49Te0.01–4 % Mg样品的平均功率因子(PF)达到~25.3 μW cm-1 K-2(图3f-g)室温ZT达到~0.6,323-623K温度范围内的平均ZT达到~1.03

图 3 Mg3.2Sb1.5Bi0.49Te0.01–x% Mg(x=2-5)样品的热电性能图(a)塞贝克系数,(b)电导率,(c)势垒,(d)加权迁移率,(e)霍尔迁移率与载流子浓度关系,(f)功率因子,(g)平均功率因子和平均ZT,(h)总热导和晶格热导率,(i)ZT值。

4.3 W修饰界面优化

在Mg3.2Sb1.5Bi0.49Te0.01–4 % Mg合金的基础上,本研究进一步引入微量W。XRD分析显示,适量W掺杂不会引入额外杂质相(图4a),但随着W含量增加,晶粒尺寸略有减小(图4c-e),SEM及EDS分析表明W主要富集于晶界(图4f-h)。W的富集对电输运特性产生显著影响。随着W含量增加,S和σ均在高温区有所提升(图5a,b),最终实现了~28.7 μW cm-1 K-2的峰值PF和~26.2 μW cm-1 K-2的平均PF在323-623K的温度范围内(图5c,d)。

图 4 WyMg3.2Sb1.5Bi0.49Te0.01–4%Mg试样的物相与微观结构

图 5WyMg3.2Sb1.5Bi0.49Te0.01–4%Mg试样的电学性能

4.4 第一性原理计算

第一性原理计算揭示了W与Mg3Sb2的界面键合特性,W修饰后,界面处的电子局域函数(ELF)降低(图6b),形成类似金属键的特征。电荷密度差分分析(CDD)进一步表明W掺杂促进了晶界处的电荷重分布(图6c-d),从而降低界面势垒,提高载流子输运能力。

图 6 (a)Mg3Sb1.5Bi0.5晶体结构与界面模型(b)电子局域函数(c)差分电荷密度(d)沿c轴方向的平面电荷密度。

4.5 热电优值及机械性能

得益于LPS工艺和W修饰的优异电学性能(图7c)。其平均ZT值达1.03,与目前最优n型Mg3(Sb,Bi)2材料相当(图7d)。此外,该材料的维氏硬度从0.93 GPa提升至1.07 GPa,断裂韧性Kic提高至1.03 MPa·![]() 增强了塑性变形能力,提高了机械稳定性,使Mg3(Sb,Bi)2合金在实际热电器件应用中更具竞争力。

增强了塑性变形能力,提高了机械稳定性,使Mg3(Sb,Bi)2合金在实际热电器件应用中更具竞争力。

图 7(a,b)ZT值,(c,d)平均功率因子和平均ZT

图 8 (a,b)压痕形貌(c)维氏硬度和断裂韧性。

5、作者及研究团队简介

杨建(通讯作者),江苏大学材料科学与工程学院,副教授/硕士生导师。主要光-热-电材料与器件等方面研究。主持/参与国家自然科学基金、江苏省重点研发计划、江苏省自然科学青年基金、中国博士后基金面上项目、江苏省教育厅面上项目和企业委托等项目。以第一/通讯作者在Adv Funct Mater、Nano Energy、J Adv Ceram、Chem Eng J、Appl Phys lett等国际知名期刊发表SCI论文20余篇。先后入选镇江市青年科技人才托举工程(2021年)、江苏省科技副总项目(2023年)。

刘桂武(通讯作者),江苏大学材料学院教授,博士生导师。主要从事陶瓷钎焊、气敏、光-热-电转换材料与器件研究。入选教育部新世纪优秀人才支持计划,兼任中国机械学会工程陶瓷专委会理事、江苏省硅酸盐学会常务理事、J Adv Ceram期刊编委等,以第一或通信作者在Adv Funct Mater、ACS Nano、J Adv Ceram、Chem Eng J、J Eur Ceram Soc、Sens Actuators B Chem、Appl Phys lett等期刊发表SCI论文100余篇,以第一发明人授权20余项发明专利。

作者及研究团队在Journal of Advanced Ceramics上发表的相关代表作:

1. Zhang M, Xu S, Valenza F, et al. Advances in reactive air wetting and brazing of engineering ceramics. Journal of Advanced Ceramics, 2025, 14(1): 9220997.

2. Qiu Y, Xu S, Zhang X, et al. Reactive air wetting and brazing of Al2O3 ceramics using Ag–Nb2O5 filler: Performance and interfacial behavior. Journal of Advanced Ceramics, 2024, 13(2): 135-142.

《先进陶瓷(英文)》(Journal of Advanced Ceramics)期刊简介

《先进陶瓷(英文)》于2012年创刊,清华大学主办,清华大学出版社出版,由清华大学材料学院新型陶瓷与精细工艺国家重点实验室提供学术支持,主编为清华大学林元华教授、郑州大学周延春教授和广东工业大学林华泰教授。该刊主要发表先进陶瓷领域的高质量原创性研究和综述类学术论文,涉及先进陶瓷的制备、结构表征、性能评价的各个细节,尤其侧重新材料研制和先进陶瓷基础科学研究等重要方面,致力于在世界先进陶瓷领域搭建学术交流平台,引领和促进先进陶瓷学科的发展。已被SCIE、Ei Compendex、Scopus、DOAJ、CSCD等数据库收录。现为月刊,年发文量近200篇,2024年6月发布的影响因子为18.6,位列Web of Science核心合集中“材料科学,陶瓷”学科31种同类期刊第1名。2024年入选“中国科技期刊卓越行动计划二期”英文领军期刊项目。

期刊主页:https://www.sciopen.com/journal/2226-4108

投稿地址:https://mc03.manuscriptcentral.com/jacer

期刊ResearchGate主页:https://www.researchgate.net/journal/Journal-of-Advanced-Ceramics-2227-8508

https://wap.sciencenet.cn/blog-3534092-1474662.html

上一篇:罗冬刘晨宇等研究文章:掺钒无钴富锂层状氧化物改性提升电压稳定性和首次库伦效率

下一篇:汪国秀周栋王瑶等综述:水系锌电多孔锌负极的研究进展与未来展望