博文

南行记(四)  精选

精选

||

南行记(四)

当我们2020年秋天开展滇川藏长距离野外考察时,计划翻越大雪山,沿途观察中甸—德格地层区的特征和演变。但被告知S209省道正在修路,无法通过,最后只能绕道而行。现在新的公路已经接近竣工,可以放行了。果然,沿途仍有施工,不少边坡还在加固,隧道内一片漆黑,不知是进了“黑洞”还是“虫洞”。大雪山一带的地层主要由易风化的变质千枚岩构成,虽然有利于植被生长而使山川绿意葱茏,但这样的岩石类型也使道路施工面临着时常塌方的危险。

现在我们甚至觉得高等级公路因为弯道太多而使行车不畅快,那真是矫情了。遥想过去的峥嵘岁月,更加令人感概万千。1936年2月,朱德总司令电示在中甸的红二、六军团渡金沙江北上,会合红四方面军,以迎接革命新高潮。贺龙、任弼时提出“与中央红军会师,创造西北根据地”的口号,开始从整个长征路线最西端的高原地区北上。在去往甘孜的路上,红二、六军团先后翻越了大雪山在内的十多座雪山,成为红军长征途中翻越雪山最多的部队。

大雪山位于云南迪庆州和四川甘孜州之间,穿过隧道就是乡城县。隧道便捷了交通,却不利于我们观察地质现象和植被特征。隧道启用贯通后,中甸一侧通往山顶垭口的道路就废弃了。而在乡城一侧,原来的道路不仅保留下来,还更新为平整的沥青路面。这样,我们就绕道四川返回海拔4300米的大雪山垭口开展工作。垭口两侧的高坡上铺陈开连绵不绝的海绵杜鹃(Rhododendron pingianum),那粉色的花朵赫然明亮了阴雨中的山野。

雨水一直没有停,但对我们来说这些都不是困难。能够到达工作地点,收集记录到重要的科学资料和原始数据,这才是全体考察队员最大的快乐!我们今天在大雪山观察到由云杉和高山栎为主构成的针阔混交林,仔细分析判断了高山栎的叶片类型,周浙昆老师鉴定为灰背栎(Quercus senescens)。

在上个世纪开展的第一次青藏高原综合科学考察研究中,地质学领域有三项成果成为重大标志,那就是高山栎、三趾马和缝合线。高山栎是指1964年由施雅风和刘东生两位先生率领的科考队在希夏邦马峰海拔5800米的地层中发现的高山栎化石,与现代高山栎进行对比鉴定后,成为定量推算喜马拉雅山脉隆升时序的重要高度计。高山栎类现今分布广泛,而最集中的区域就是喜马拉雅山东段和横断山地区,并构成这个区域海拔1500-4300米硬叶常绿阔叶林的优势种和建群种。

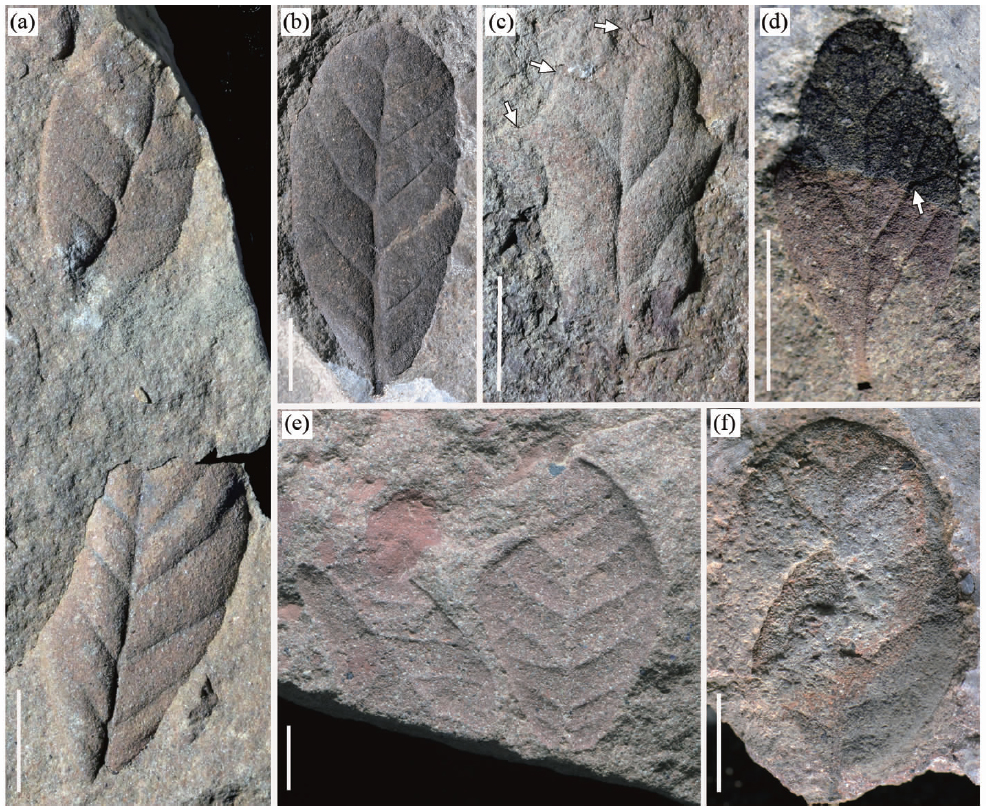

就在上个月,为纪念希夏邦马峰首次登顶60周年,以版纳园的同事为主,我们发表了去年在希夏邦马峰新发现的原位保存的高山栎化石的研究成果。经过两次野外工作,探明该化石产地位于希夏邦马峰北坡达索普冰川南侧5号冰川冰舌前端,化石产于野博康加勒群下部砂砾岩为主的粉砂岩夹层中。这批新发现的化石具有壳斗科栎属高山栎类的典型特征,与前人报道的希夏邦马峰高山栎类叶片形态完全一致。通过与高山栎类现生种和化石种形态的详细比较,并结合几何形态测量法进行定量分析,希夏邦马峰的高山栎类化石叶片定为古帽斗栎(Quercus preguajavifolia)。高山栎类可能起源于青藏高原东南缘,伴随青藏高原的抬升而逐渐繁盛并扩散到高原周边地区。希夏邦马峰高山栎类化石的再次发现,不但有助于厘清化石产出的具体层位,还进一步丰富了该化石记录的形态特征并明确其分类学位置,将为进一步探究新生代喜马拉雅山脉中段的生物多样性演化与环境变迁提供重要依据。

由于路途遥远,今天回到中甸城里已是晚上8点。非常高兴相隔4年后再次见到迪庆州文物管理所的潘高原所长和李钢老所长,他们二位在2020年的考察中给予了我们热情的帮助和大力的支持。迪庆州境内的化石和文物都在文管所的统一管理之下,所以两位所长对相关的情况了如指掌。在我们之间热烈的交谈中,又了解到众多重要信息。李所长还赠送给我一本《中甸地区地质矿产志》手稿,正是我们这次考察中急需的重要资料。

https://wap.sciencenet.cn/blog-1243751-1438249.html

上一篇:南行记(三)

下一篇:南行记(五)