精选

精选

承认的扭曲将导致长期主义与耐心资本的退场

李侠 谷昭逸

(上海交通大学科学史与科学文化研究院)

美国科学社会学家默顿(Robert King Merton,1910—2003)有一句名片式名言:承认是科学界的硬通货。渴望获得承认是科学共同体的最强内驱力。获得承认的基础是科学发现的优先权,每一项被承认的成果进一步又构成了个体的学术资本,这种个人在微观层面上追求优先权与积累学术资本的私利行为,在宏观上促成了科技活动在整个社会中的蓬勃发展与科研成果的纷纷涌现。在科技知识生产与获得社会承认的学术链条上,承认处于一个关键节点。随着时代发展,如果作为驱动力的承认机制发生扭曲,那么,这种扭曲将会给科学场域带来哪些变化,科学共同体成员面对扭曲的承认机制将会采取哪些行为选择?这种变化对社会的影响将如何呈现?这些问题在默顿生活的时代并不严峻,因此也并没有引起他的注意,更谈不上对此进行深挖,然而在全球科技界日益内卷的当下,因承认的扭曲引发的后续连锁反应必须被关注,因为其事关科技评价体系与激励政策是否能正常运转以及人员的流动。

1、承认的扭曲与科学场域中四种效应

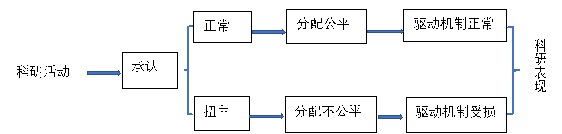

科技作为一种社会建制,在当代其人员规模与资源投入日益庞大,在科技治理模式与组织架构形式的多轮演变中,科技活动的复杂程度已经与小科学时代不可同日而语。回到科学场域中的一个个具体的科研人员,他们分散在不同的学科领域为了获得承认在不懈努力,都希望自己的付出能够被公平对待,然而由于某种历史的、文化的、认知的、以及机遇等因素的影响,很可能导致某项同质量/同级别的成果,由于偏见而导致不同的人所获得的社会承认天差地别,长此以往,每一次承认的扭曲累计到最后将会严重增加/削减个人积攒的学术资本存量,这就是默顿在马太效应中提到的两种情形:优势累积(马太效应1)与劣势累积(马太效应2)。承认的扭曲不仅会给个人带来挫败感,还会造成整个科技场域陷入日益严重的效率损失与资源浪费困境,那些受损者的利益如何补偿?其长久影响见图1:

图1:承认扭曲及其引发的社会后果

在科学场域中,与承认有关的效应有四种,分别是马太效应(Matthew Effect)、韦泰姆效应(Wehttam Effect)、波敦克效应(Podunk Effect)和努道普效应(Knudop Effect)。马太效应最先由美国科学社会家默顿在1968年提出的,用来说明在某一专业领域中“赢家通吃”的滚雪球现象,这一效应也是公众最为熟悉的。其他三种效应则是由另一位美国科学社会学家杰里·加斯顿 (Jerry Gaston)提出的,加斯顿在其1978年出版的《科学的社会运行》一书中,以马太效应作为理论出发点和论证的基础,分析了研究者所处机构的学术声望与科学家获得承认与奖励失配的场景,为了清晰展示这四种效应与承认、奖励分配之间的关系,笔者构建了四象限承认与奖励分布图,见图2,横轴代表科研组织或机构声望水平的高低,纵轴代表科学家获得承认与奖励的多少。关于四种效应的含义,马太效应不再赘述,韦泰姆效应是指在高声望的学术组织或机构中,科学家没有获得与其成果水平相当的承认,久而久之,导致其学术资本的积累受损,并会被逐渐边缘化,这些人也常被视为科学世界里的“失败者”。波敦克效应和努道普效应都是发生在学术声望较低的科研组织或机构中。波敦克效应是指在低声望机构中不能获得应有的承认和奖励分配的科学家。努道普效应则是指在低声望机构中工作的科学家获得了多于他们应得的同行承认和奖励。这四种效应早已深度融入进当下科学场域的每个角落,即便做出同样水平的科研成果,有的人就能获得超额奖励(马太效应与努道普效应),而有的人却得不到应有的承认(韦泰姆效应和波敦克效应),这种承认与分配的扭曲严重挫伤了科研工作者的积极性。

客观地说,承认是一项非常复杂的认知判断活动,承认所锚定的学术资本构成要件很容易受到各种偏见的影响,这就导致绝对客观公正的承认是不可能的,管理层面所能做的只能是最大限度上提高承认的公平性。笔者多年前曾撰文指出,个体学术资本总量是狭义学术资本与社会资本的总和;抛开社会资本不谈,仅就狭义学术资本而言,其涵盖四部分内容,即狭义学术资本=天赋资本+地域资本+机构声望资本+学术成果资本,这四项要素中除了个人的天赋资本外,其他三项在认定过程中都存在潜在的偏见,如地区发达与否(地域资本)、机构声望如何(声望资本)、学术论文刊发何处(顶刊与否)等,从这个意义上说,想要实现完全客观的承认仅存在理论可能,尽量削减主观层面的承认偏见才是关键抓手。令人遗憾的是,削弱偏见的尝试没有好转迹象,反而是承认的扭曲正在以肉眼可见的方式快速恶化。想想各类学术机构对于应聘者出身、顶刊与帽子的极度关注就是明证,最近五年国家最高管理部门大力推动“去四唯/去五唯”就是为了纠正日益泛滥的承认扭曲现象。承认-奖励体系作为科学活动在微观层面的主要驱动机制,但承认扭曲正在沦为吞噬科研工作者激情与创造力的“陷阱”,那么为了获得应得的承认和公平的奖励分配,科学场域内发生的学术迁徙可以看作是一种为了拯救承认而进行的自救与抗争。如韦泰姆效应,即那些在高声望机构做出同样工作却没有得到相应承认的人,可以通过向其他研究机构流动从而实现承认与收益的公平化,再引申一步,韦泰姆效应形成的机制可以看作是马太效应之优势累积所造成的承认扭曲的必然结果,正如民间所谓的“大树底下无乔木”,当所有的承认和奖励都被大树占据了,小树自然得不到所需的阳光与养分,当然无法长大了。同理通过学术迁徙这一路径则可以避开“大树”对阳光与养分的独享。

2、承认的扭曲导致长期主义与耐心资本退场

承认之所以在科学场域内能够发挥如此强大的行为引导功能,其深层原因在于,承认在个人学术资本积累过程中具有三重独特功能:其一,对科学发现优先权提供确权的功能;其二,对普通学术资本提供认证与确认的功能;其三,对不同学术资本进行分类与转化的功能。优先权的确认是科学界最大的承认,但这类成果占比很小;对于那些普通研究成果的确认则是承认的常规工作,如对发表文章质量与水平的确认等,这类成果正是科研人员积攒学术资本的主要构成部分,也是耐心资本带来的长期收益的基础所在。至于分类转化功能,则是承认机制在当代演化出来的新功能,涉及对个人能力的认可程度、成果质量的分级认定等,如果该项功能出现扭曲,那么科研人员的所有成果都会被大打折扣,导致学者积攒的学术资本大幅贬值,从而影响科研人员学术资本积累的总量。要在学术界生存是完全依赖个人所积攒的学术资本总量来进行交换的,在承认扭曲的环境中就会导致有的人积攒的学术资本被高估,而有的人的学术资本由于低承认度(分类功能)而被严重低估,导致个人收益受损,这不仅是对个人工作的否定,还直接影响到个人生存,科研生态环境的恶化就是由一个个具体的人的境况变差导致的。

知识生产是需要时间的,为了取得高质量成果,科技界通常奉行长期主义,如果承认机制出现制度性扭曲势必导致大部分人积攒的学术资本得不到合理公平的承认,进一步诱发科研人员的利益与处境长期受损,坚持的时间越久其蒙受的损失就越大,作为理性人对这种情况是不能接受的,放弃的结果就是长期主义信念的破产。为了对冲因承认机制扭曲所造成的损失,短期主义策略与通过学术迁徙及时变现就成为一种理性的对冲机制。当下科技界人员的流动趋势以及个别学者获得承认后的学术阵地迁移都是这种情形的现实映射,这无可厚非。如果学术市场比较成熟,这种迁徙和流动便可以部分消解承认机制的制度性扭曲,并缩小各地存在的知识梯度差,有利于知识存量少的地区接纳那些由于承认扭曲而出逃者。

不仅知识生产需要时间,获得充分承认也需要时间,这要求从业者持之以恒、不急不躁,这便是为了获得充分承认所必须付出的耐心资本。所谓耐心资本原本是经济领域的一个概念,意指在影响力投资领域的一种具有远见的投入,与优先考虑短期回报的传统投资策略不同,耐心资本的特点是愿意等待更长的时间接受较低的物质回报以换取更高的社会影响。如果承认机制扭曲,那么耐心资本将既遭遇收益的持续降低,又面临声誉和影响力的持续减弱、甚至出现的“双杀”,这种双输的局面注定会让耐心资本退场,而耐心资本与长期主义往往相伴而行,长期主义也将在这种短视的市场环境下不复存在。健康的承认机制能够最大程度调控扭曲的幅度,使承认的扭曲最小化,使每个人都能获得与之成就相匹配的公平承认,那么长期主义与耐心资本将会为科学场域内的每个人提供稳定的预期,从而使之成为一种标准的行为模式。曾有研究指出,耐心资本能够帮助个体顺利度过职业生涯的培育期,那些有耐心资本支持的个体通常比由不稳定资金支持的个体更具有弹性。

作者简介:

李侠,上海交通大学科学史与科学文化研究院教授;

谷昭逸,上海交通大学科学史与科学文化研究院博士生。

【博主跋】这篇小文章发在《世界科学》2025(10)期上,发表时名字改为:“承认的扭曲”正在对科学界造成伤害,与游老师合作愉快,是为记!

说明:文中图片来自网络,没有任何商业目的,仅供欣赏,特此致谢!

2025-10-22于南方临屏涂鸦

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自李侠科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-829-1506980.html?mobile=1

收藏