精选

精选

每学期周六的上午,我都会在江湾校区教学楼讲授研究生课程“学术规范和科研技能”。关于这门课,我有很多话说。在这儿,我讲讲今天上课的一些想法。

(一)课前

为什么安排在周六上午上课?一是考虑到研究生在周末有公共的时间。二是考虑到我平时(周一至周五)经常有各种会议要参加,而周六不会有会议。

那为什么要安排在星期六上午的三四节课呢?原因很简单:如果是早上一二节课的话,就怕研究生还没有起床。

我周六早上六点半、七点钟起床后,就想着要去“上工”。但是,时间有些尴尬。有的时候,我会去学校食堂吃完早饭,然后到食堂对面的教学楼的教师休息室去坐着。也有的时候,我会开车去系楼办公室坐着,等到九点钟再去教学楼,调试教学设备和空调,一直等到9点55分才正式上课。

即便是提前到了教师休息室,时间还是有些尴尬——离上课还有一两个小时时间,究竟干什么呢?我满脑子都是上课的事。潜意识里,我只要今天完成了上课,就像是完成了一个大的任务,就可以把日程表上“上课”两个字删去了。于是,在上课前,我很难集中精力去干别的事。我往往会在教师休息室打开电脑,把课再备一备。备完课,我才放心(特别是开学第一课)。

但这时候,我也有担心——我一早起床,“脱离家庭”了,万一等会儿小孩起床后,和妻子发生矛盾,一个电话打过来怎么办?

而且,授课,是一件纯粹的事情。备课,也是我和这门课、课件发生联系。但是,围绕这这个纯粹体系的,是职场,是方方面面的工作上的事情。如果有什么人、什么事干扰到了我,使我不愉快,怎么办?

(二)教师休息室

如果一直坐在办公室的话,办公的效果不一定总是理想。有时候,换换环境,倒也不错。

要提高打电脑或者看书的效率,在于时间和空间。有的时候,我已经有些累了,换个空间(比如去茶馆),可以使自己集中精力继续工作两三个小时。而到教师休息室,一般是精力能够集中的“黄金时间”,我感到时间和空间都是可以的。

我走向教学楼,周末上课,我大多时候都能独自在教师休息室做一些准备工作。

有各种各样的教师休息室。有的在一楼明亮的地方,也有的在楼上偏僻的、别人不大去的地方。有的教师休息室一看就知道周末不大会有人来。也有的教师休息室,进去后,看见教工子弟的书报或者书在那儿占座。过了一会儿,教工子弟和教工一起进来;我坐了一会儿,就离开了,以后再也不去了。

还有的时候,一早到了教师休息室。过了一会儿,进来了别的教师。如果是认识的,会打个招呼。不认识的,略有些尴尬。

(三)上课

教学楼上课铃响之前,我早就调试好了设备。上课铃响之后,我扫了一眼在座的学生,开始讲课。很多事情浮现在眼前。

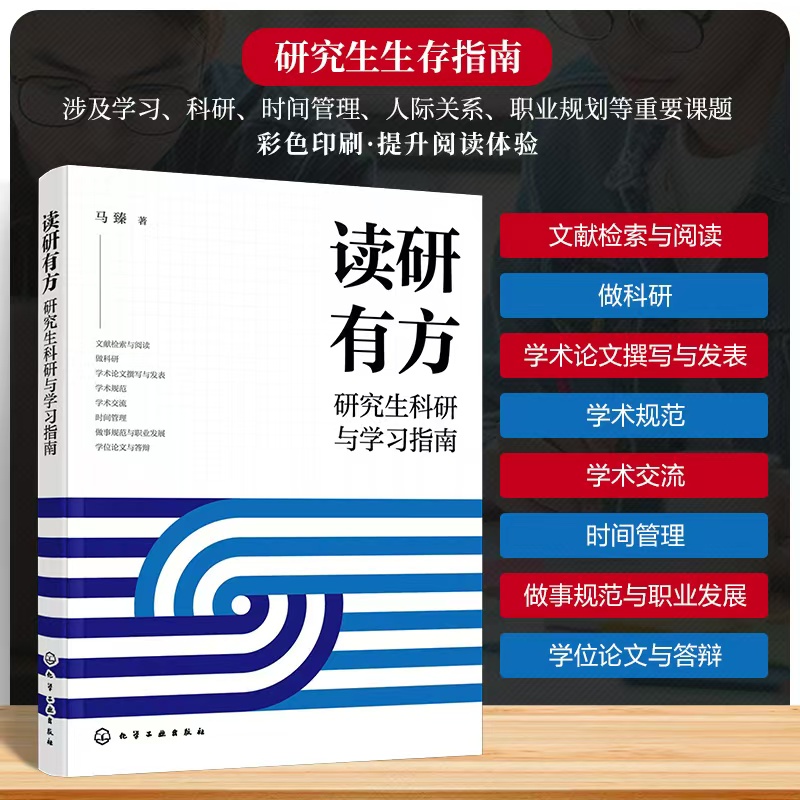

关于这门课,我不但在课上讲,而且把讲课内容“零打碎敲”地整理成文章,在科学网博客以及报刊杂志发表;或者现在科学网博客以及报刊杂志发表,再去讲课,并把发表的文章通过微信群发给学生阅读。

我还参加校内外的讲座、作报告,撰写教学论文。发表的相关内容整理成书。

日积月累,我获得了10多个教学荣誉和教学项目,这门课也入选上海市课程思政示范课程,我评上上海市课程思政教学名师。最近,我凭借这门课,获得了复旦大学教学成果奖二等奖。这真可谓“十年磨一剑”。

这也说明,努力地付出,不断地积累,总能得到something。

这还说明,“功夫在诗外”。就是说,教师把课讲好,只是做了最基本的工作。有没有发表教学论文?有没有出版教材?有没有推广教法、教案?有没有形成全国的影响力?有没有被报刊(纸媒)报道?有没有写出自己的教学体会、整理教学成果?这些都是非常重要的。

(四)下课之后

我想起以前上完课之后干什么。

有时候,课堂上的学生会留住我,问我问题,甚至到教师休息室继续咨询。

有时候,我会在食堂吃个饭,然后回到系楼,稍稍午休一下,再继续工作。

也有的时候,我在吃完后,开车去郊外走路、看碉堡,甚至周六出去后,晚上住在旅馆,周日继续玩。

有一次,下了课,我把车开到浦东,去走路,去玩。我感到很放松。然而,到了周一,新的一个“循环”又开始了,每天有各种事情。

课后,有时候我还会打开随堂摄制的录像,重温我讲课的内容。虽然没有经过师范大学的训练,但我觉得讲得还可以。只可惜,平时忙着各种事情,overwhelmed,没有更多的时间来打磨教案。这虽然是一个遗憾,但也是大学老师、大学教学的一个常见的问题。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自马臻科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-71964-1501711.html?mobile=1

收藏