博文

再探夙沙故里

|

再探夙沙氏故里

李 沣

煮海为盐的夙(宿)沙氏,因是三皇五帝时的人物,那时没有文字,该氏族的故里、事绩,只能靠口耳相传。口耳相传到后代,讹误必出。但对相传信息综合考索、系统分析,也能得出大致正确的判断。本文试就此问题结合古献、古文字及传说,作一些考证。

一、夙沙氏氏系之说

宋代邓名世《古今姓氏辨证》云:“宿,出自风姓,伏羲之后,以号为氏。”是说夙沙氏是伏羲(太皋)之后,实为东夷人也。

段玉裁《说文解字注》引吕览注:“夙沙,大庭氏之末世”。罗泌《路史》载:“大庭氏都于曲阜,故鲁有大庭氏之库,昔者黄帝䄢于大庭之馆,兹其所以。治九十载以火为纪,曰炎帝。”因此,《北堂书抄》引《世本》云:“夙沙氏始煮海为盐,夙沙,黄帝臣”。《宋志》):“大庭氏,大填为黄帝师,大山稽为黄帝司徒。唐代渤海尚其后也。”,《世本》:“夙沙氏煮海为盐”,宋衷注:“夙沙氏,炎帝诸侯。”

文献中的大庭氏,一说黄帝后,一说炎帝后。对此,王献唐先生作过详细考证,他说:“大庭氏言泰(秦、大同义)帝。泰帝为伏羲,以居泰山而有此号。……神农居大庭,非大庭始自神农也,……神农徙此,后人以地名呼之。”又说:“伏羲之族,原处东方齐、鲁一带,以渔业为主要生活,游猎副之。……渤海,羲族迁布之所。”(王献唐:《炎黄氏族文化考》第416、417、420页,齐鲁书社1985年版。)

通过这些记载和考证,大体判断夙沙氏为东夷伏羲族团,黄帝臣,位于海岱间,或曰渤海边。

二、煮海为盐的夙沙氏也善渔

先秦文献《世本》:“宿沙氏作煮盐”;《鲁连子》:“古善渔者宿沙瞿子”,又曰:“宿沙瞿子善煮盐”。宿沙氏族是煮盐者,又是善渔者。民间传说,宿沙瞿子将捕获的鱼用海水煮时,野猪来袭,他去追捕,当他捕获野猪返回驻地时,煮鱼的海水已干,鱼底有白粉,他口尝,有咸味,煮的鱼也有了新的滋味,受此启示,煮海为盐。先秦文献与传说的逻辑就是海边的宿沙氏族,捕鱼——煮鱼——得盐——煮盐。煮盐因是首创,名掦天下。鲁连子,战国齐人,他对莱州湾南边宿沙氏传说的了解,符合生活的逻辑。

三、夙氏世系中的人物

《帝王世纪》:“诸侯夙沙氏叛不用命,箕文谏而杀之。”夙沙氏族中有一重要人物箕文,箕文谏,“谏”之内容暂且不论,箕文因谏被夙沙氏首领杀害。箕文是夙沙氏族集团中的重要人物,不仅权高位重,而且深得氏族众人的拥载。箕文被杀后,“夙沙之民自攻其君,而归炎帝。”《吕氏春秋》也曰:“夙沙之民自攻其君而归神农氏。”

箕的本字是“其”,纣有重臣箕子。但“其”在商王武丁时,就是重要的氏族首领。

![]()

![]()

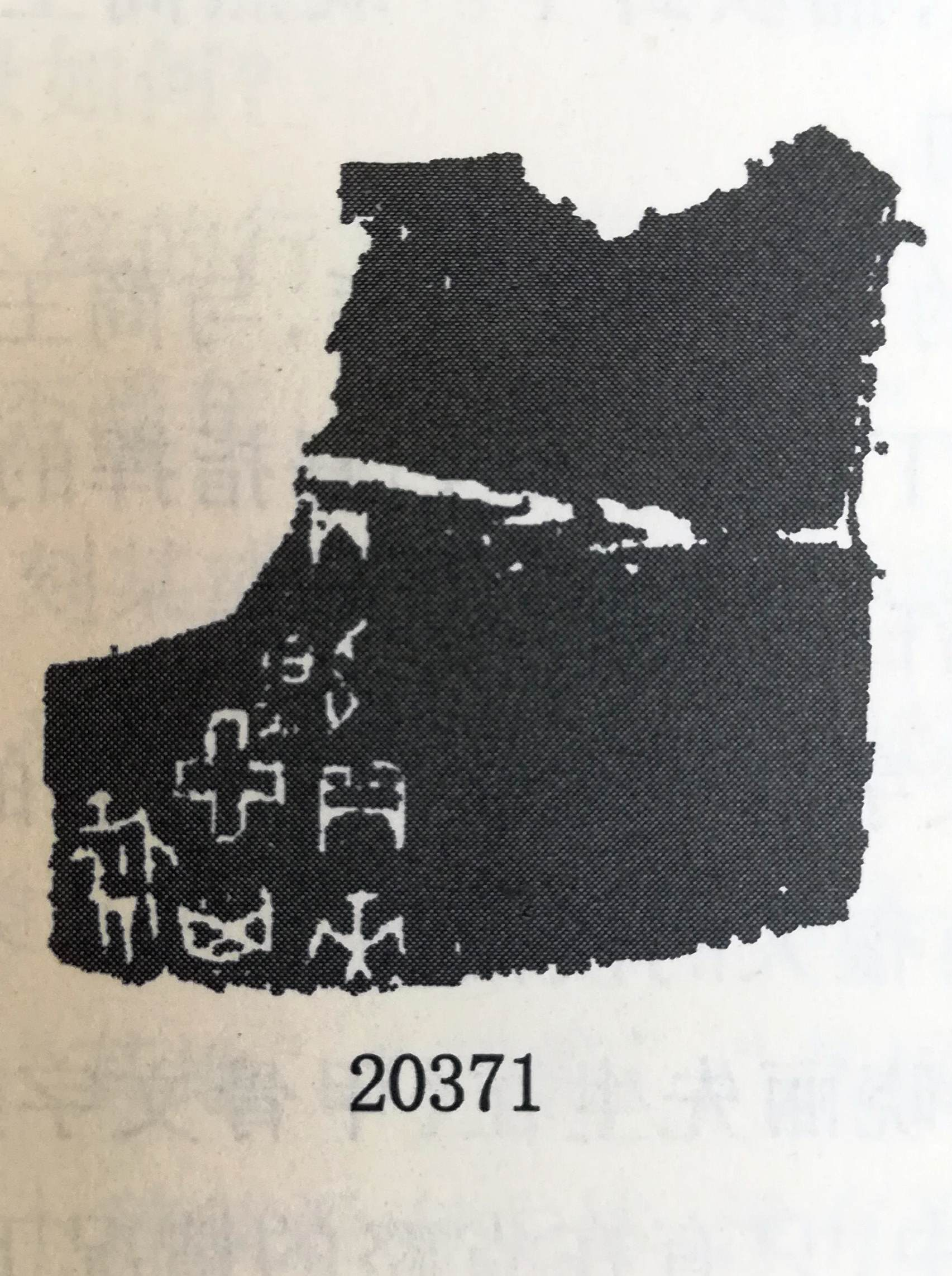

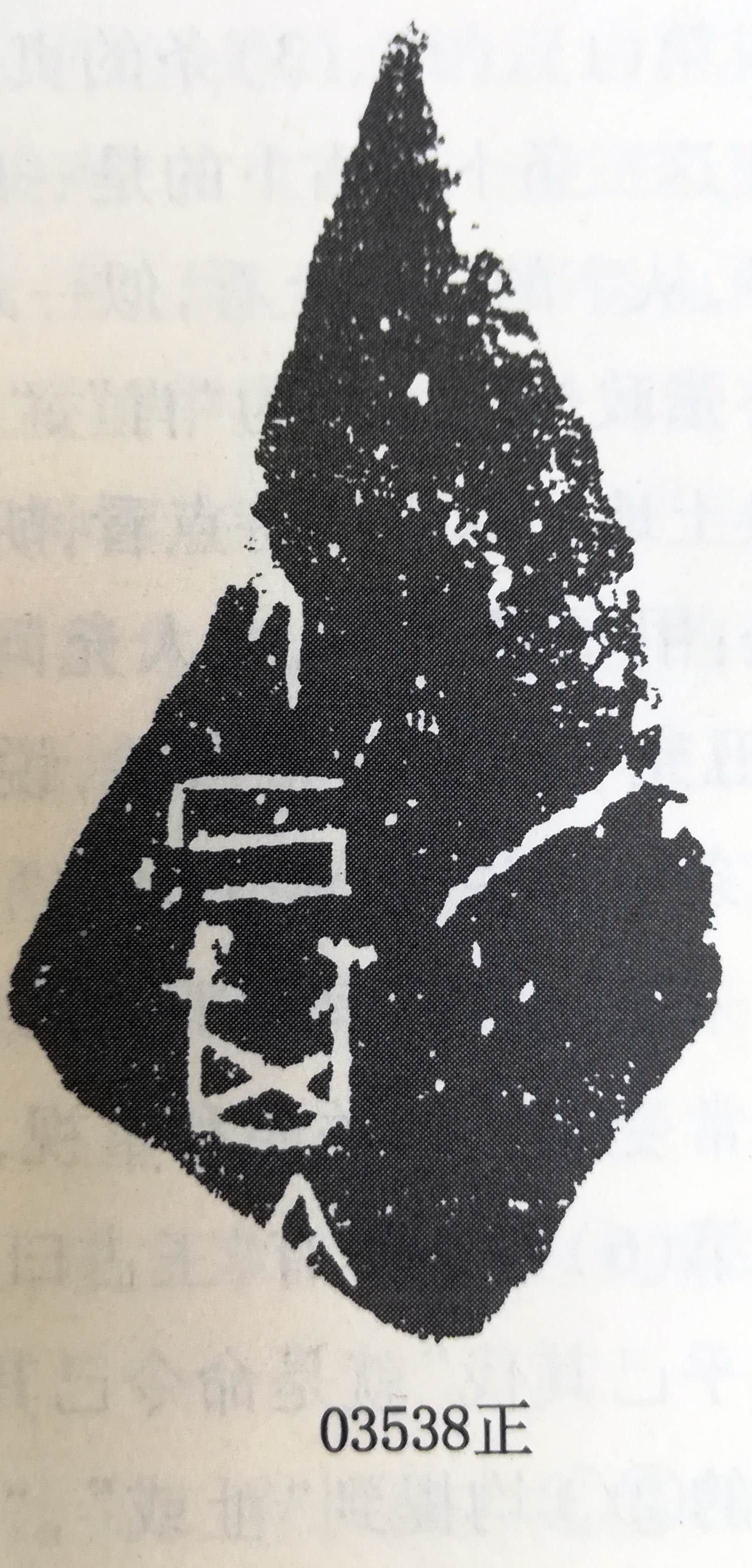

武丁时期甲骨文就有“亚其”,如上图《合集》20371;“己其”《合集》03538、09570。

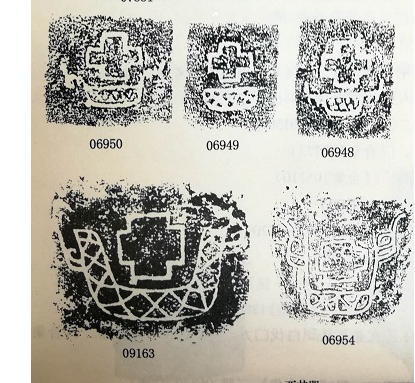

妇好墓中出土“亚其”器25件,如下图《集成》06950、06949、06948、09163、06954等等。

“其”是个重要的氏族标识,“其”是殷商时的重要氏族集团或方国。我在《释其》一文中,反复论证,“其”是编织的盛物器。人类在石器时代,必须有个盛物器将采集、狩猎物盛装起来运回部落共享。这个编织的盛物器,因不同地域材料、习惯不同,其大小、形状都不一样,但都是筐、篓、篮、笼的祖型。

“其”,是先民采集狩猎时的主要工具,五帝时,主管采集狩猎的虞官是伯益。《世本》:“伯益作井”,伯益做的“井”是为捕获大型动物挖的陷井;同理,“其”也是伯益用作。因此,其族的祖先,王永波先生推断,是舜、禹重臣伯益。而伯益故里,王献唐、王永波先生都认为在今寿光。其依据是寿光益县、益都的“益”与伯益有关。另外,潍淄地区的賹化古币的“賹”也与伯益有关。我补充论证,伯益又名大费,费的古音为“米、弥”,寿光的弥河之“弥”也与伯益有关。(参看李沣:《纪国史研究》第127—129页,华夏出版社2022年版。)

这样被夙沙氏处死的“箕文”,为伯益族人,其祖地就在古己国即今寿光地。

四、对“其”字的进一步理解

(一)其与斟灌

《帝王世纪》:“诸侯夙沙氏叛不用命,箕文谏而杀之。炎帝退而修德,夙沙之民自攻其君,而归炎帝。”夙沙之民,自攻其君(其君即使夙沙氏首领)而归炎帝。夙沙氏族,原是黄帝后,因“箕文谏”夙沙首领瞿子将箕文杀之,因之,“夙沙之民自攻其君,而归炎帝。”可见“箕文”在夙沙部落中的特殊地位,也可见该部族攻君归炎帝过程中,箕文的亲信或者说“其氏族”起了关键作用,原夙沙部族从此也将在箕文信徒(或其氏族)的管辖统领之下。

青州苏阜屯大墓出土土大量器。如下图;

学界普遍将此字释为“亚醜”。此释不确,右边的主体部件是“其”、“甚”、“斟”而不是“鬼”,参看下图鬼的古文。

右侧为人形,头部为(其),整体可释为“甚”、“斟”。王树明先生认为此徽文“是甚(亦即斟族)的徽文标记,因斟本字是甚。”。《尔雅.释天》:“进爵灌地以降神也……乃祭酒以灌地也。”将字理解为其人以酒灌地,即“斟灌”;又说:“所谓‘亚醜’徽文,很可能是有夏与国斟灌之祖。”(王树明:《亚醜》推论》载李沣《纪国史研究》第582--593页,华夏出版社2022年版。) 我认可为“斟灌”之说。

《古本竹书纪年》:“相居斟灌”;《左传.哀公元年》:“昔有过浇,杀斟灌以伐斟寻,灭夏后相”,杜注曰:“乐安寿光东南有灌亭,北海平寿县东南有斟亭”,即古斟灌国在今寿光,古斟寻在今潍城平寿。

夙沙氏的箕文,及其族人,与古斟灌国的联系,虽然历史文献一片空白,但古文字表明,夙沙族人“其”与古斟灌国有内在联系。这从另一角度证明,夙沙氏族位于古斟灌即今寿光地。

(二)、其与古己(纪)国

甲骨文中就有,即“㠱”字。大量甲骨文资料证明,“己”和“其”都是独立存在并在殷商社会中具有重要地位的氏族集团。和一样,都是个复合族徽或曰复合氏名,是己族与其族、己族与并族,两个氏族的联合体。对于复合族徽或复合氏名,雒有仓认为:“它是指两个或两个以上的氏名组合而成的族徽。”(雒有仓:《商周青铜器族徽文字综合研究》,陕西师范大学博士论文,2007年)

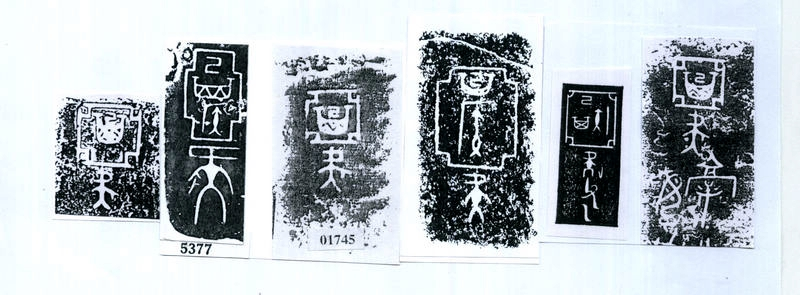

甲骨文、金文中就出现了己国和㠱国,学术界也出现了己国与㠱国一国说与两国说的争论。我在《纪国与㠱国研究综述》一文中,已对此问题进行了详细论证。我认为,就是己族与其族的联合体。古己(纪)国不是单一的氏族,而是多个氏族的联合体,其主体是己、其、矣,如下图。

己、其、矣,都是黄帝子少皋之后,都是东夷之族,是一个宗族的分支。而己(纪)国的纪郚、纪郱、纪鄑,是己(纪)族与郚、郱、鄑族的联合体。因此古己(纪)国是个多种氏族的联合体。古己(纪)国其核心地域在今寿光地,因此说古“箕文”故地在莱州湾南面的羊口双王城区域,符合历史的逻辑。

这个问题还有一证,即文献中的“宿沙卫”。《左传·襄公二年》:“齐侯伐莱,莱人使正與子,赂夙沙卫。”,杜预注:“夙沙卫,齐寺人。”郑玄注:“寺人,内小臣也。”《宋志》:“宿沙卫,齐灵公臣。”宿沙部落或方国归炎帝后,宿沙的直系日渐式微。齐灵公时的宿沙卫,成为寺人,可见地位低下。但宿沙卫其人很有智慧,为齐国的内政外交做过些出色的事。宿沙卫在齐地出现,证明莱州湾南边的齐地,很可能就是古宿沙氏的故地。

(三)、莱州湾南岸居民姓氏的改变

宿沙氏原是东夷人黄帝后,但诸侯夙沙氏叛不用命,箕文谏而杀之。夙沙之民自攻其君,而归炎帝。从此,原宿沙氏族成员成为姜姓炎帝后。与这个变化相似的是古己(纪)姓、己(纪)国。黄帝子少皋是己姓之祖,但后来的己(纪)国,古文献和金文都表明是姜姓炎帝后。因古纪国的疆域与宿沙氏的居地有重叠关系,这一地区姓氏的变化,也许是同一族氏归属的变革。

完稿于2025、5、20

https://wap.sciencenet.cn/blog-671609-1486854.html

上一篇:纪、潍、寿的古字

下一篇:盐之三宗与寿光