精选

精选

杂说旗和它的“亲戚”

古人的很多发明是非常有价值的,虽然这些发明现在完全不可能知道其发明者是什么人。旗帜的发明就是一个很好的例子。

最早的旗帜大概就是木竿或竹竿上面系上一些特定的东西作为标记,这样,人们在远处就知道他们的同伙在哪里了。

用布帛(丝织品或麻织品)作为标记应当是略微后来一点的事情。布帛比较轻便,可以染色,可以画上图案,可以卷起来,容易识别,应当是做旗帜的最好的材料。所以,后来作为标识的旗帜的主要部分,就是由布帛做的。

对于古人,战争是最重要的一件事情,关系到一个集团(部落之类)的生存。他们需要与野兽作战,更需要与其他集团(部落之类)的作战。作战需要统一指挥,统一行动,而在喧嚣的环境中,旗帜就起到关键的作用。

看两个例子。一个是齐晋鞌之战,发生在鲁成公二年(前589),晋国的主帅是郤克,为他驾车的是解张。战斗中郤克受伤,解张鼓励郤克说:“师之耳目,在吾旗鼓,进退从之。此车一人殿之,可以集事,若之何其以病败君之大事也?擐甲执兵,固即死也。病未及死,吾子勉之!”他左手拉着缰绳控制车辆 ,右手击鼓。马车拼命向前冲锋,大军跟着旗帜杀向齐军。结果“齐师败绩”,齐顷公差一点成了俘虏。

第二个例子是如今中学教科书上作为课文《曹刿论战》中所说的发生于公元前684年的齐鲁长勺之战。鲁军击败了齐军。起初鲁庄公看到齐军后退,便要追击,而曹刿登高观察后才准许追击。他说“齐是大国,难以预测,恐怕它有埋伏。我看到他们败退的车辙乱了,旗帜倒了,所以才能够下令追逐。(夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。)”

看看唐代诗人卢纶的《塞下曲》,“鹫翎金仆姑,燕尾绣蝥弧。独立扬新令,千营共一呼。”读卢纶的这首诗,总令人精神为之一振。金仆姑是“仙人”赠给鲁庄公的好箭,后人多用以表示好的武器。蝥弧是春秋时郑国的旗帜,颖考叔举着它登上敌国的城墙,京剧《伐子都》就说的此事。后代文人多以蝥弧指军旗。

平时,帝王们出行时浩浩荡荡的仪仗中,总有许许多多各式各样的旗帜,以示帝王的威风。元曲《高祖还乡》以一个刘邦在贫贱时伙伴的眼光,来看发迹后的刘邦还乡的场面。文章说刘邦的仪仗“一面旗白胡阑套住个迎霜兔,一面旗红曲连打着个毕月乌。一面旗鸡学舞,一面旗狗生双翅,一面旗蛇缠葫芦”。这里是从无见识的“乡下人”的眼光来看皇帝的仪仗,表达了乡民对于刘邦摆阔的看法。这些旗帜分别指月旗、日旗、舞凤旗、飞虎旗和蟠龙戏珠旗。

古人对于任何一项发明都会归到一位圣人头上。对于旗帜的发明,古人归功于黄帝。

可以找到的比较可靠的古代文献是,《列子•黄帝》这样说:黄帝与炎帝“战于阪泉之野,帅熊、罴、狼、豹、貙、虎为前驱,雕、鹖、鹰、鸢为旗帜,此以力使禽兽者也。”

道教的其他文献虽然说得更加“生动”,认为是玄女教黄帝制旗的:“玄女请帝制旗帜以象云物。玄女请帝制五彩旗指顾向背。”但是那应当是较晚出的说法。神话传说越晚出,说的就越“实”,越“生动”。

现在大家引用《列子》中所说上面的这段话,说是把雕、鹖、鹰、鸢这些鸟类画在旗帜上,而且都不引用最后一句“此以力使禽兽者也”。这不是正确的科学态度。

《列子》的话说得很清楚,“帅熊、罴、狼、豹、貙、虎为前驱,雕、鹖、鹰、鸢为旗帜”,是“以力使禽兽者也”。如果前面的“帅熊、罴、狼、豹、貙、虎为前驱”是用真实的熊、罴、狼、豹、貙、虎冲在前面,那么后面的“雕、鹖、鹰、鸢为旗帜”也应当是用真实的雕、鹖、鹰、鸢作为旗帜一样的标志,而不是画在旗帜上。如果只是画在旗帜上,那就用不着“以力使禽兽者也”。

当然,《列子》的话也只是传说,而且《列子》中的绝大多数话都是不能当真的,都是“神话”。从逻辑上只能推断说,在写《列子》这本书的时候,就确实已经有旗帜这个东西了。

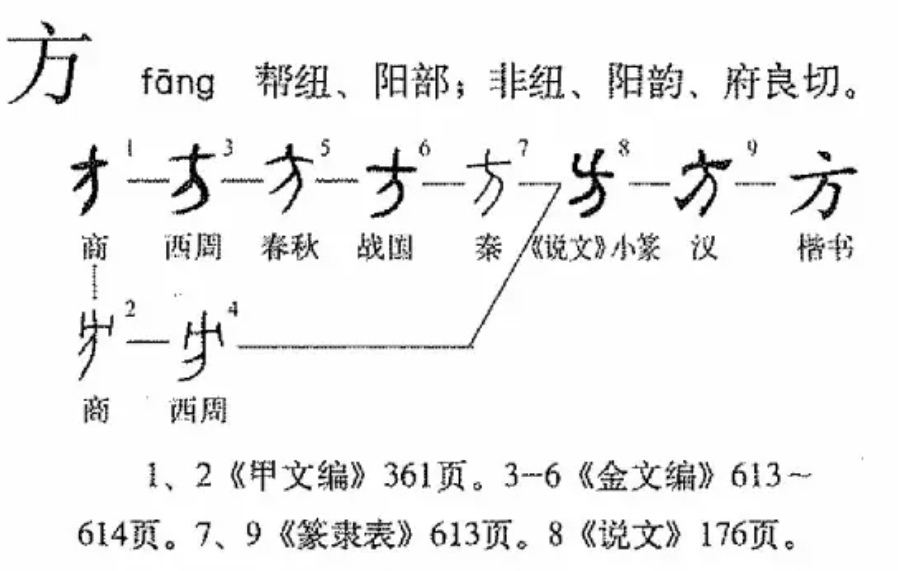

在从《康熙字典》开始的字典上,旗字都属于“方部首”。但是,在《说文解字》中旗字属于“㫃部首”。方与㫃两个字的意思完全不同,篆字中的偏旁写法也不同。

方是两舟并在一起的意思。而㫃是“旌旗之游”,游是游荡,也就是本文一开始所说作为原始旗帜即一根木竿或竹竿上所系的风一吹能够飘起来的东西。

㫃,音yan3。后来这个字写成了它的同音字偃,孔子的弟子言偃,其名偃本来应当是这个㫃,他的字是子游,就可以看出来这一点。清代文字学家段玉裁说:“晋有籍偃、荀偃,郑有公子偃、驷偃,孔子弟子有言偃,皆字游。今之经传皆变作偃。偃行而㫃废矣。”

从㫃作部首的字有施、旅、族、旋、旌(jing1)、旂(qi2)、旜(zhan1)、旟(yu2)、旐(zhao4)、旞(sui4)等。

后面这些标注上汉语拼音的字都可见于《周礼·春官·司常》:“司常掌九旗之物名,各有属以待国事。日月为常,交龙为旂,通帛为旜,杂帛为物,熊虎为旗,鸟隼为旟,龟蛇为旐,全羽为旞,析羽为旌。”这里的日月、交龙到龟蛇才是画在旗帜上的图案。旞是完整的五色羽毛的旗帜,旌则是部分羽毛的旗帜。这些旗帜总称九旗。

施,本义也是旗帜。齐国有栾施字子旗。孔子弟子巫马施亦字子旗。

司马相如《大人赋》有这样的句子:“掉指桥以偃蹇兮,又旖旎以招摇。揽欃枪以为旌兮,靡屈虹以为绸。(挥动起来轻柔回翔啊,也自婀娜随风摇。天橇天枪二星作旌旗啊,挽曲彩虹把旗杆缠包。)”历代文字学家都认为这里的旖旎,本来是旖施,后来施字“俗改为旎”。

旖旎,音yi3ni3,是旌旗随风飘扬的姿态。

现在施字有给、给予的意思,又引申为施舍,是古人假借为“吔”字的结果。

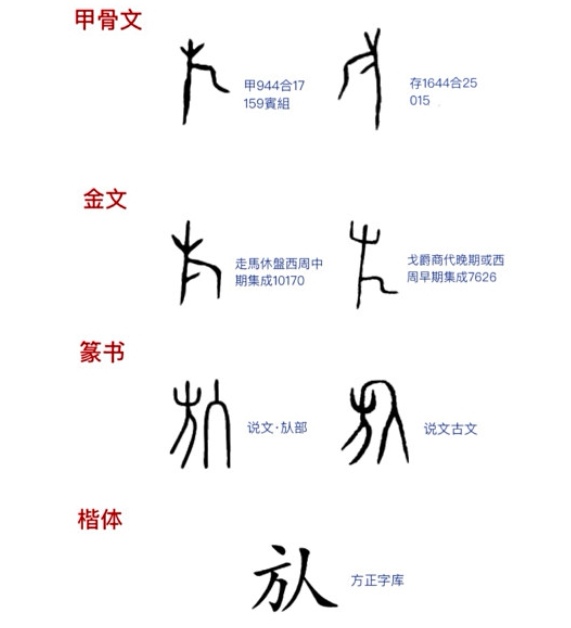

旅,本义是古代军队五百人为一旅。其甲骨文字形,象众人站在旗下。旗是指军旗,众人,指士兵。小篆从㫃从从,从“㫃”表示旌旗,从“从”,表示众人,即士兵。

后来的军旅、旅行等都是引申义。

族,本义是箭镞。㫃是旗帜,立一面旗帜在远处,作为弓箭的目标,众矢之的。“从㫃从矢,会意,㫃所以标众。众矢之所集”。

由于是众矢之的,引申为众,引申为簇,引申为家族。

旋,《说文解字》:“旋,周旋,旌旗之指麾也。”指麾就是指挥。指挥者把旗一转,用以指挥。过去的小说上都是这么说的。有时候也说挂在空中的旗指向东,军队朝东冲,旗指向西,众人就朝西打,如此等等。旋本来是旗帜的转动,引申之,其他物体的转动也都称旋。

总之,凡是方字旁,右边顶上有如旗上面帽子的字,都属㫃部首,都是旗字的“亲戚”,本义都与旗帜有关。这些字都与方没有关系。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自冯大诚科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-612874-1507206.html?mobile=1

收藏