博文

[转载]中国科学院武汉岩土所白冰研究员等:两相渗流孔压扩散波与饱和度模型—揭秘二氧化碳地质封存的奥秘

||

中国科学院武汉岩土所白冰研究员等撰写的“Two-phase seepage pore pressure diffusion wave-saturation model and its application in CO2 geological storage”(两相渗流孔隙压力扩散波-饱和度模型及其在二氧化碳地质封存中的应用)一文在GeoStorage-《地质储存》(英文刊)创刊号发表。欢迎下载、阅读、转发和引用!

(可手机扫码或识别二维码下载全文)

全文网址:https://gs.yandypress.com/index.php/3080-8812/article/view/108/107引用格式:

Hao M, Bai B, Shi L, et al. 2025. Two-phase seepage pore pressure diffusion wave-saturation model and its application in CO2 geological storage. GeoStorage, 1(1):42-55. https://doi.org/10.46690/gs.2025.01.03.

一、研究背景

CO2地质封存是实现碳中和的关键负碳技术之一,其关键在于准确预测CO2在复杂多孔介质中的长期运移与封存行为。孔隙压力扩散波理论为揭示CO2-水两相体系在多孔介质中的运移提供了新思路。而传统两相渗流模型通常将压力场与饱和度场进行解耦处理,难以准确描述二者在实际封存过程中的耦合行为。本文发展了一维孔压扩散波-饱和度耦合模型,实现了动态压力传播与两相渗流的有机统一,可为封存安全评估与泄漏风险预测提供参考。

二、核心内容

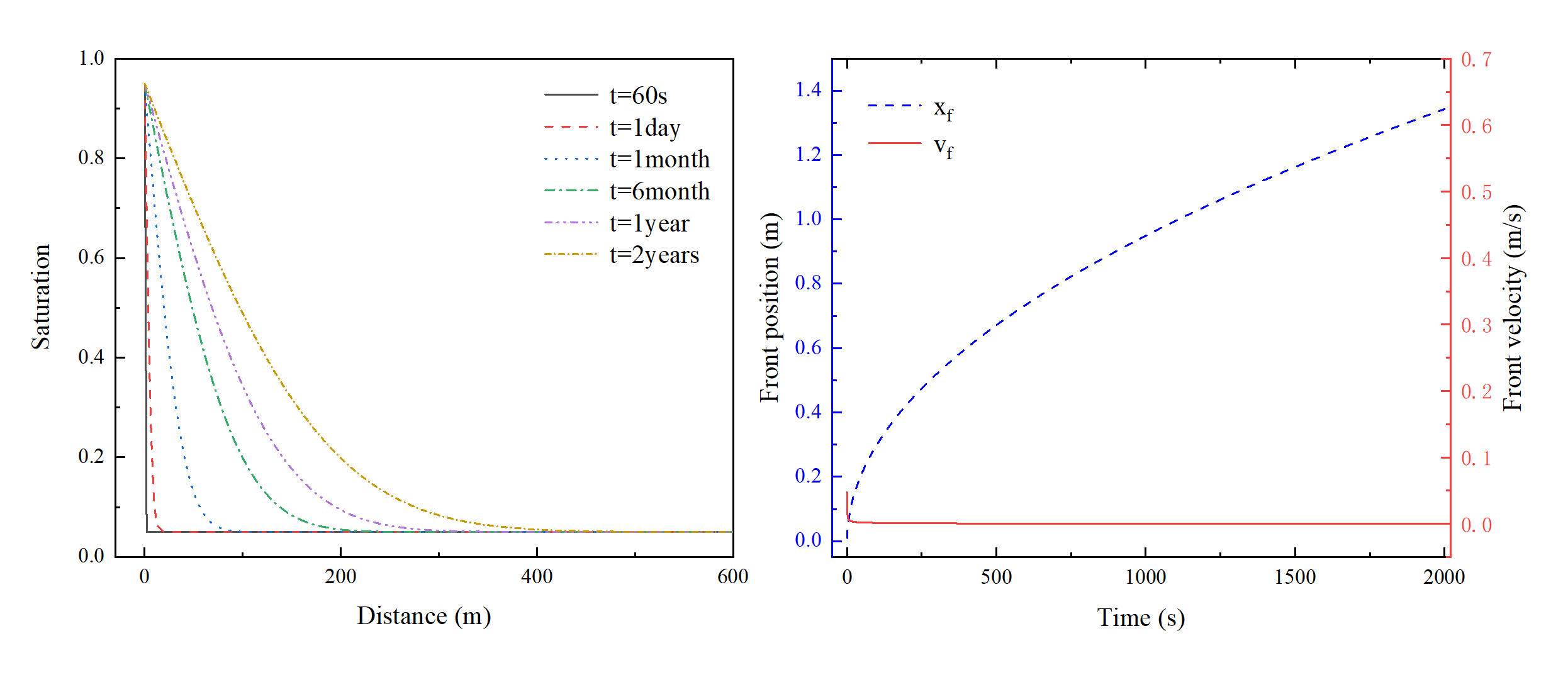

孔隙压力扩散波与两相渗流的耦合机制揭示了孔隙压力扩散波与两相渗流之间的相互作用。孔隙压力的变化会驱动流体的流动和饱和度的重新分布,而流体饱和度的变化又会影响孔隙压力的分布。不同时间尺度下,CO2流体饱和度随距离变化的动态演化过程:初始注入阶段,流体表现出强烈的压力驱动特征,随着时间延长,饱和度梯度逐渐减缓,扩散效应开始占据主导地位。流体前缘的推进距离和速度随时间显著变化。在初始阶段,流体前缘快速推进,但随着时间的推移,推进速度减慢,最终趋于稳定。

(不同时间饱和度随时间变化及前缘推进距离和速度曲线)

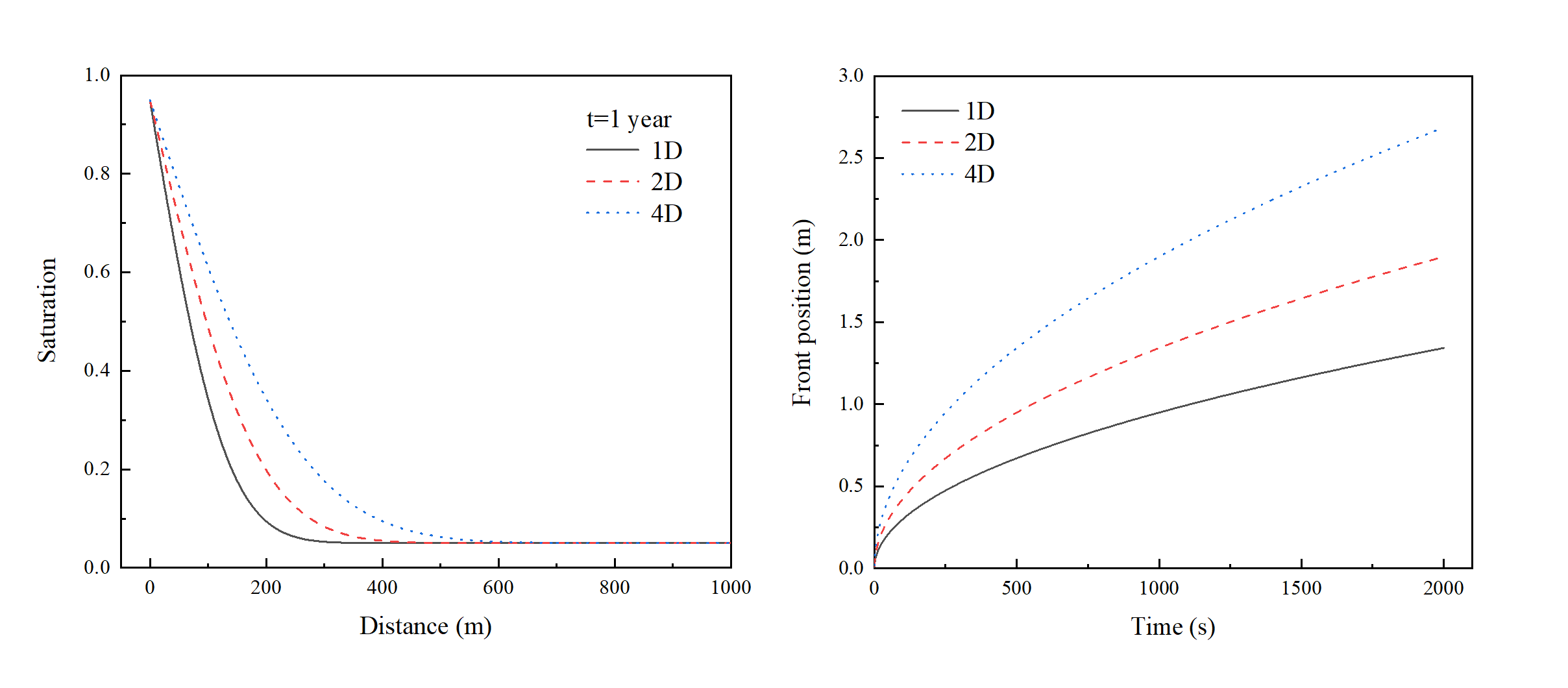

不同扩散系数对流体运移行为具有调控机制,较高的扩散系数促进了流体的均匀分布,使得前缘以更平缓的方式推进。扩散系数的准确测定对预测封存范围至关重要,通过人工调控储层参数(如提高孔隙度或降低流体粘度)来增大有效扩散系数,可实现更优的CO2空间分布控制。

(不同扩散系数下饱和度随距离变化(t=1year)及迁移前缘位置随时间变化曲线)

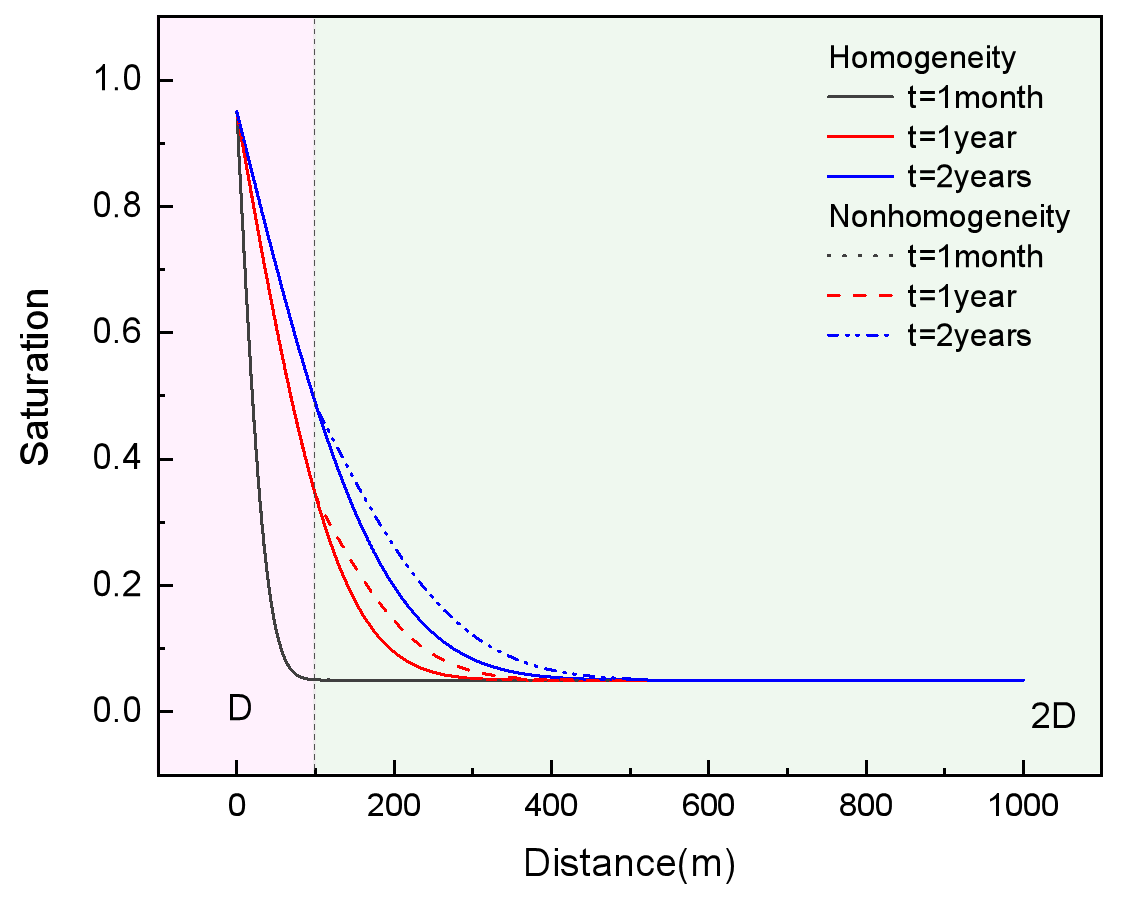

在均质储层条件下,饱和度曲线呈现典型的指数衰减特征,这种时间依赖性演化是储层自身物理机制调控流体运移的典型表现。非均质储层饱和度分布呈现显著的非连续性特征,在低扩散系数区域,饱和度呈现快速衰减特征,形成局部高压区延缓流体突破;而在高扩散系数区域则表现出相对平缓的分布,通过快速压力耗散降低驱动梯度。

(不同地层接触下饱和度随距离变化曲线)

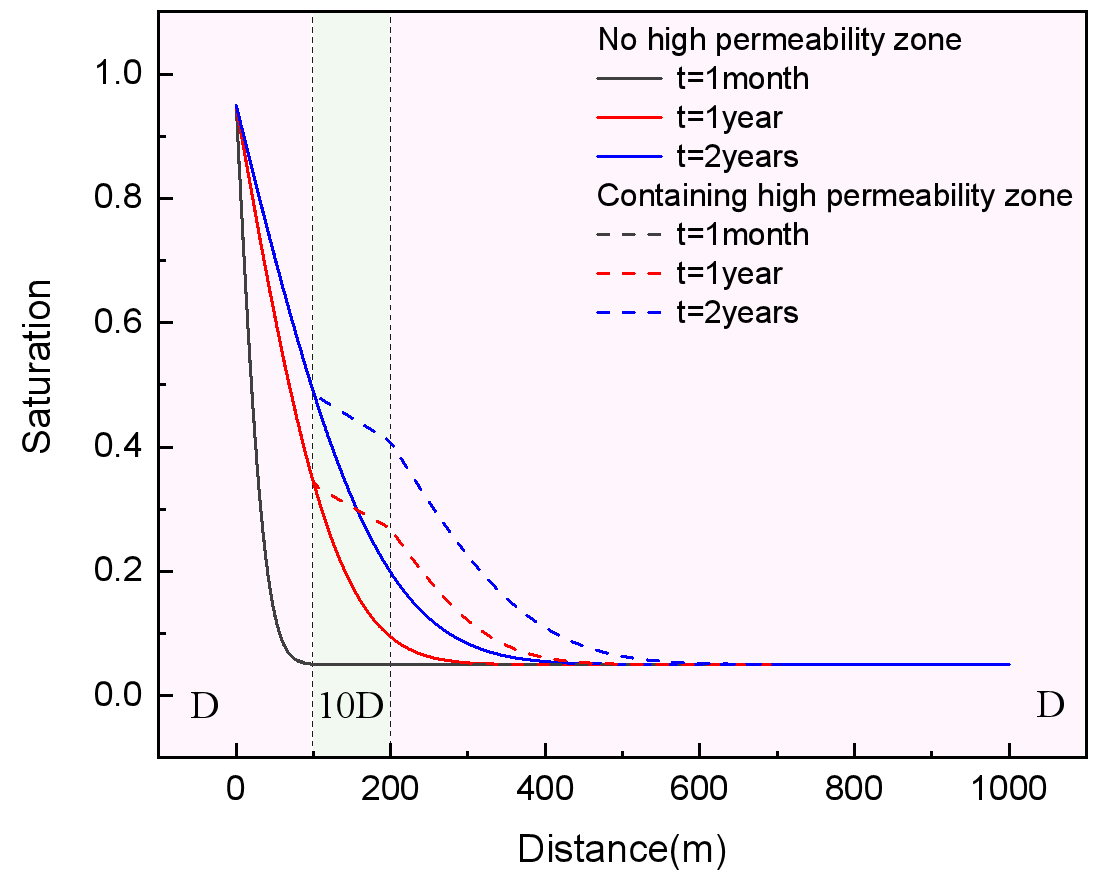

高渗透带对饱和度分布有显著影响,尤其是在断层带区域,饱和度的下降速度减缓,一方面高渗带加速局部前缘推进,可能导致短期泄漏风险增加,并通过垂向泄漏;另一方面通过压力的快速平衡,在限定的地层区域内在高渗区可能会形成自然封堵的有利现象。

(含高渗透带饱和度随距离变化曲线)

孔隙压力对饱和度分布有显著影响,尤其是在流体迁移的初期阶段。较高的初始孔隙压力导致较低的饱和度,这可能反映了流体在多孔介质中的更迅速扩散。注入压力影响泄漏与封闭性,阶梯策略可平衡短期风险与长期稳定性。此外,通过定义计算泄漏最大影响范围,根据泄漏前沿位置与预测最大范围的比值,可以对风险进行评级,并制定相应的控制措施。

未来工作应拓展模型至多维非均质介质,并纳入毛细压力与相变效应,进一步提升模型预测精度与工程适用性。

作者简介

郝敏,中国科学院武汉岩土力学研究所2025级硕博连读研究生,主要从事CO2地质封存与地热开发交叉研究。

白冰,中国科学院武汉岩土力学研究所研究员、博士生导师,环境岩土工程湖北省重点实验室副主任,中国地球物理学会地热专业委员会副秘书长。长期从事面向碳中和的岩土工程研究,包括CO2地质封存(CCUS)以及干热岩深部地热开发等。主持国家自然科学基金项目4项,其中联合基金重点项目1项,曾获省科技进步一等奖1项。

https://wap.sciencenet.cn/blog-51397-1501821.html

上一篇:[转载]河南工大杨金平副教授等:地下粮仓四代谱系—从地穴到智能生态

下一篇:[转载]GeoStorage期刊青年编委招募启事