博文

[转载]河南工大杨金平副教授等:地下粮仓四代谱系—从地穴到智能生态

||

河南工业大学杨金平副教授(第一作者)、同济大学李培振教授(通信作者)等撰写的“Underground Granaries: Performance, Mechanisms and Technological Challenges”(地下粮仓:性能、机理与技术挑战)一文在GeoStorage-《地质储存》(英文刊)创刊号发表。欢迎下载、阅读、转发和引用!

(可手机扫码或识别二维码下载)

全文网址:https://gs.yandypress.com/index.php/3080-8812/article/view/112/104

引用格式:

Yang JP, Wang HH, Li PZ. 2025. Underground Granaries: Performance, Mechanisms and Technological Challenges. GeoStorage, 1(1), 27-41. https://doi.org/10.46690/gs.2025.01.02.

一、研究背景

手里有粮,心里不慌!粮食安全是政治安全的重要基础,是经济安全的重要基础,是最重要的民生问题。地下粮仓建设自古以来均受到人类高度重视,尤其在极端气候与土地紧张的环境下,地下粮仓因其恒温、节能与隐蔽等特性长期受到重视。本文以“四代谱系”梳理结构、防水与环境的协同演进,展望全寿命期的智能生态。

二、核心内容

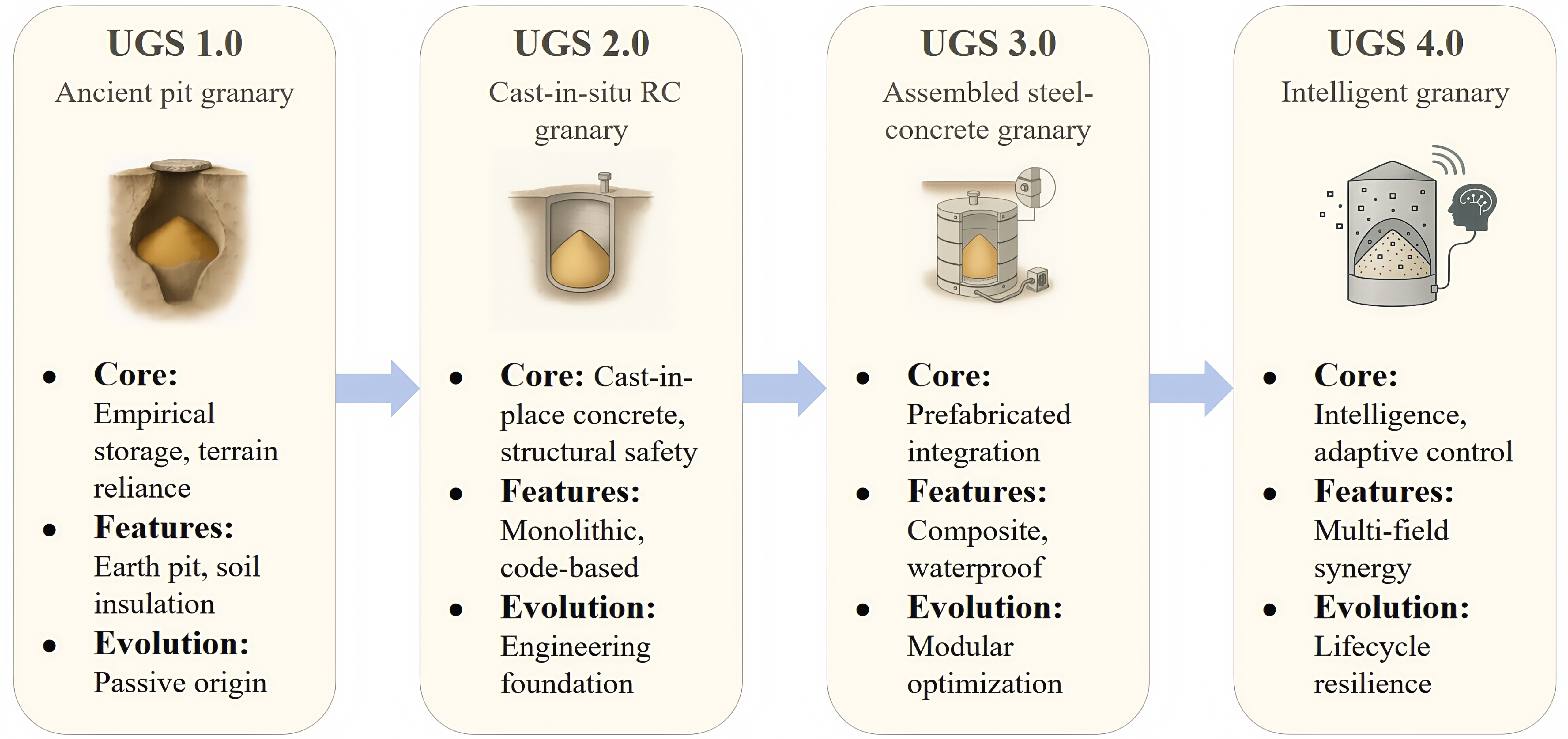

地下粮仓从经验“地穴”(UGS1.0),经现浇标准化(UGS2.0)到装配化协同(UGS3.0),正迈向以传感、数字孪生与多场耦合为特征的智能化体系(UGS4.0)。据此,本文聚焦装配化建造、塑料-混凝土(PC)复合防水与环境智能调控的要点,并梳理长期水密性、界面退化与多场耦合等关键难题。

(地下粮仓四代谱系(UGS1.0-UGS4.0))

在上述谱系的基础上,以下从结构、防水与环境三方面展开。

结构:装配化与节点等效是可靠性与效率的关键。采用钢-混组合受力与标准化预制构件,使围护、底板与侧墙协同分担;基于试验与数值验证的等效刚度思路,使预制节点在承载与变形上接近现浇,并便于检测、维护与工期控制,在抗浮与抗震工况下保持变形可控与质量可检。

防水:PC复合与界面机制决定长期水密。PP板(聚丙烯板)-混凝土复合墙体同时承担承压与止水;板厚、栓钉间距与界面粘结共同控制承载与失效,焊缝与连接为薄弱区,需在方案阶段统筹节点构造、焊接工艺与密封细节,并配置分区排水与可检修路径,以提升长期水密性与耐久性。

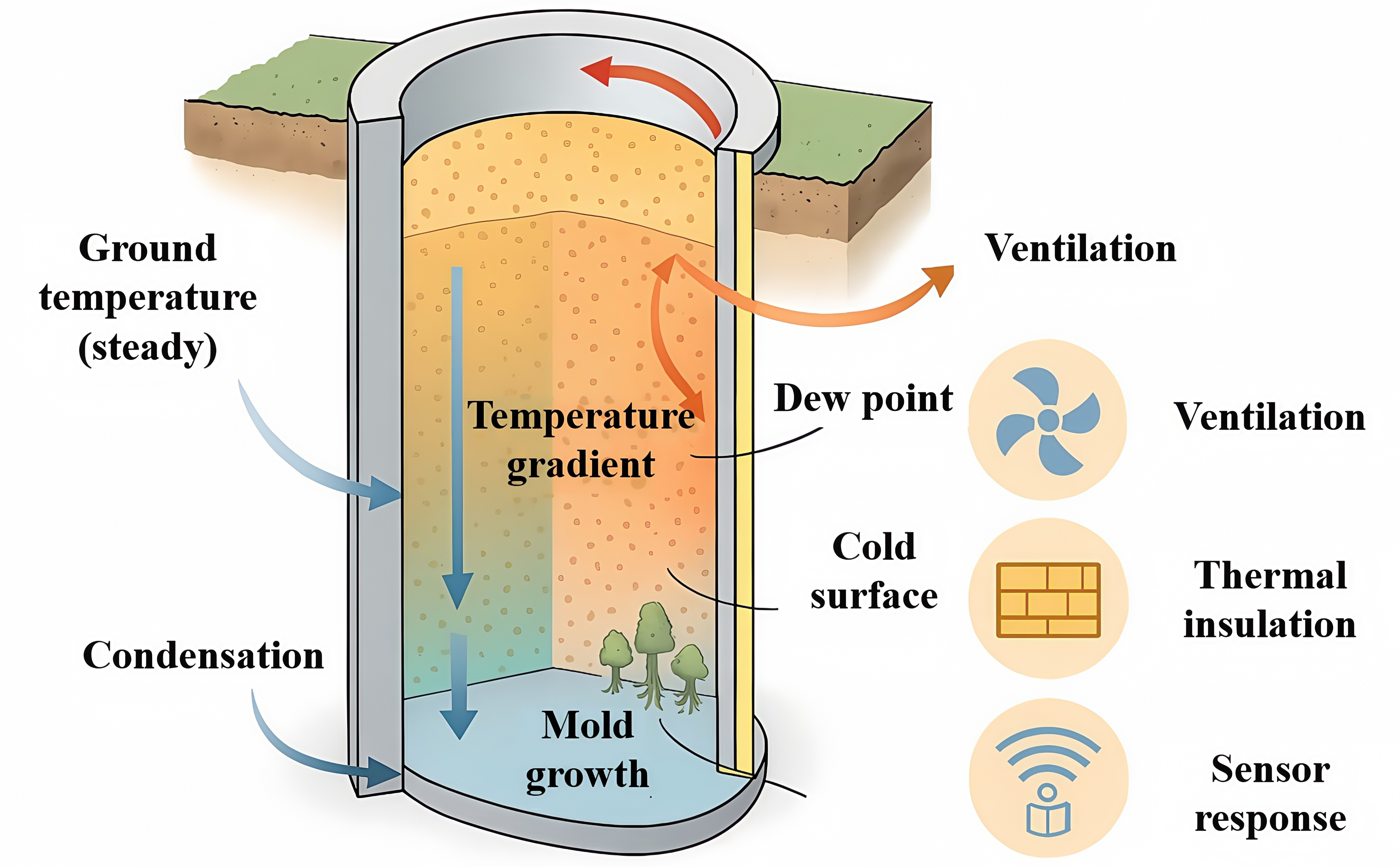

环境:由“准低温”走向主动与智能调控。地下热惰性可抑制虫霉并降低能耗;针对高水分粮与局部热湿点,通过通风参数与风道组织优化,并联动能耗约束与温湿气多源传感,实现粮温-仓温-气流的动态感知与风险预警。

(地下粮仓温度梯度与通风效应)

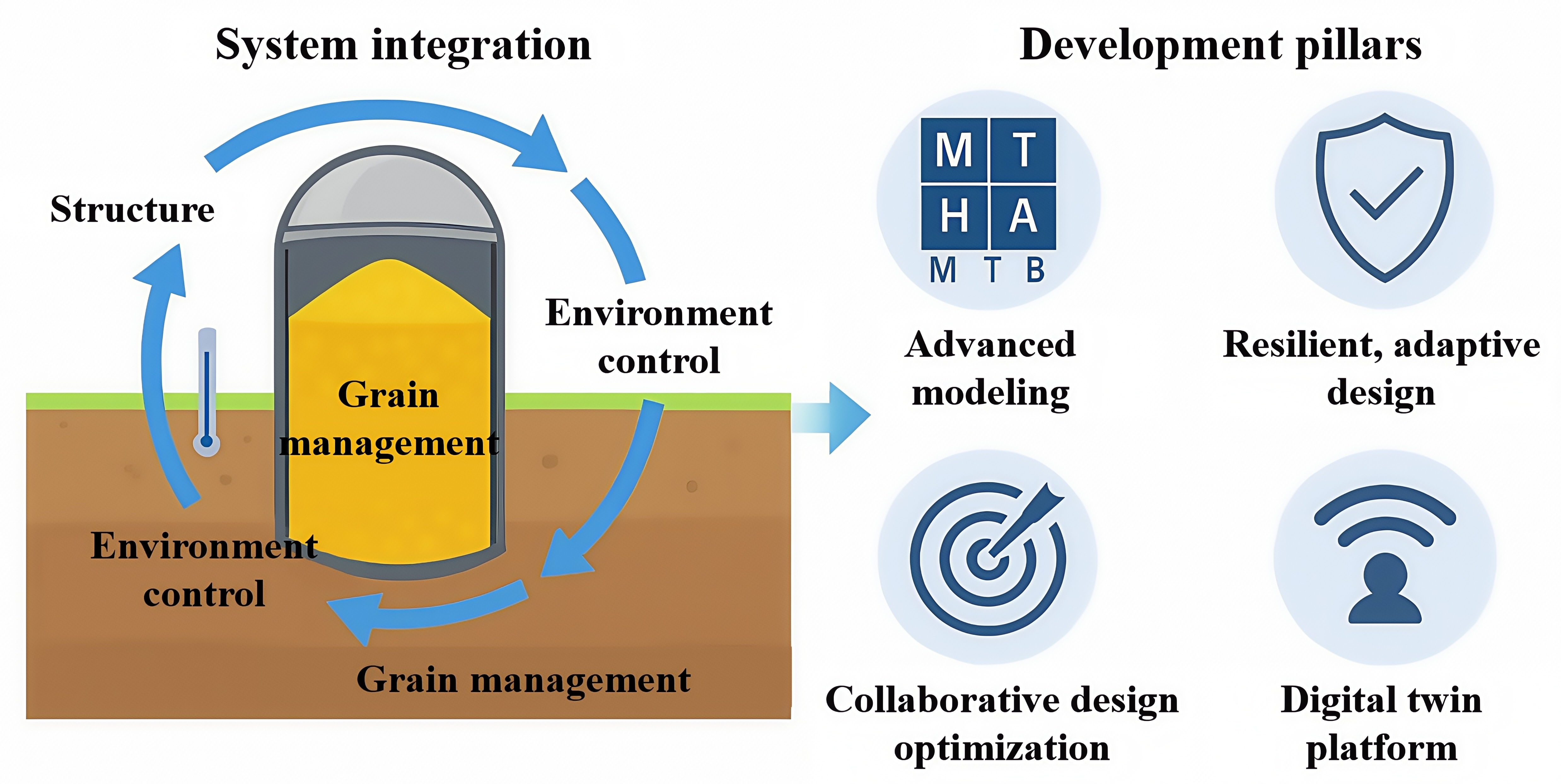

集成:统一模型下的协同优化是迈向UGS4.0的路径。在结构-防水-环境耦合基础上,对接数字化建模与智能监测,形成“监测-诊断-预测-调控”闭环;当前重点在长期服役数据获取、焊缝与接口耐久性以及多物理场耦合调控的验证需求。

(地下粮仓智能系统框架与发展支柱)

面向UGS4.0,建议围绕结构-防水-环境一体化机理开展跨尺度、多物理场耦合研究,重点积累PC界面与焊缝的长期服役数据,结合多维传感与数字孪生开展预测性运维验证,以支撑低能耗与高韧性运行。

作者简介

杨金平,女,河南工业大学土木工程学院副教授、博士生导师,奥克兰大学访问学者,同济大学博士(后)。长期专注于土-结构相互作用、粮食生命线抗震韧性提升研究。主持国家自然科学基金项目1项,省级项目3项。在国内外学术期刊发表论文40余篇,其中SCI/EI收录30余篇,获得授权专利7项,出版专著1部。邮箱:jping_yang@haut.edu.cn。

https://wap.sciencenet.cn/blog-51397-1501817.html

上一篇:[转载]中国科学院武汉岩土所杨春和院士等:为未来储能,地质储存工程—碳中和背后的地下科技革命

下一篇:[转载]中国科学院武汉岩土所白冰研究员等:两相渗流孔压扩散波与饱和度模型—揭秘二氧化碳地质封存的奥秘