博文

我的CGP(中美合作化学研究生项目)之旅  精选

精选

||

此文根据2025年7月1日我在中国科学技术大学《育人为本,李正道校友大会》上的演讲内容整理而成。相关视频也可以在我的B站上看到。【我的CGP(中美合作化学研究生项目)之旅】

大家好,我是深圳湾实验室的周耀旗,有幸参加这个盛会,也非常感恩李中清教授的邀请,今天我主要讲一下我的CGP之旅,它是怎样改变我的一生的,非常感恩这个体验。

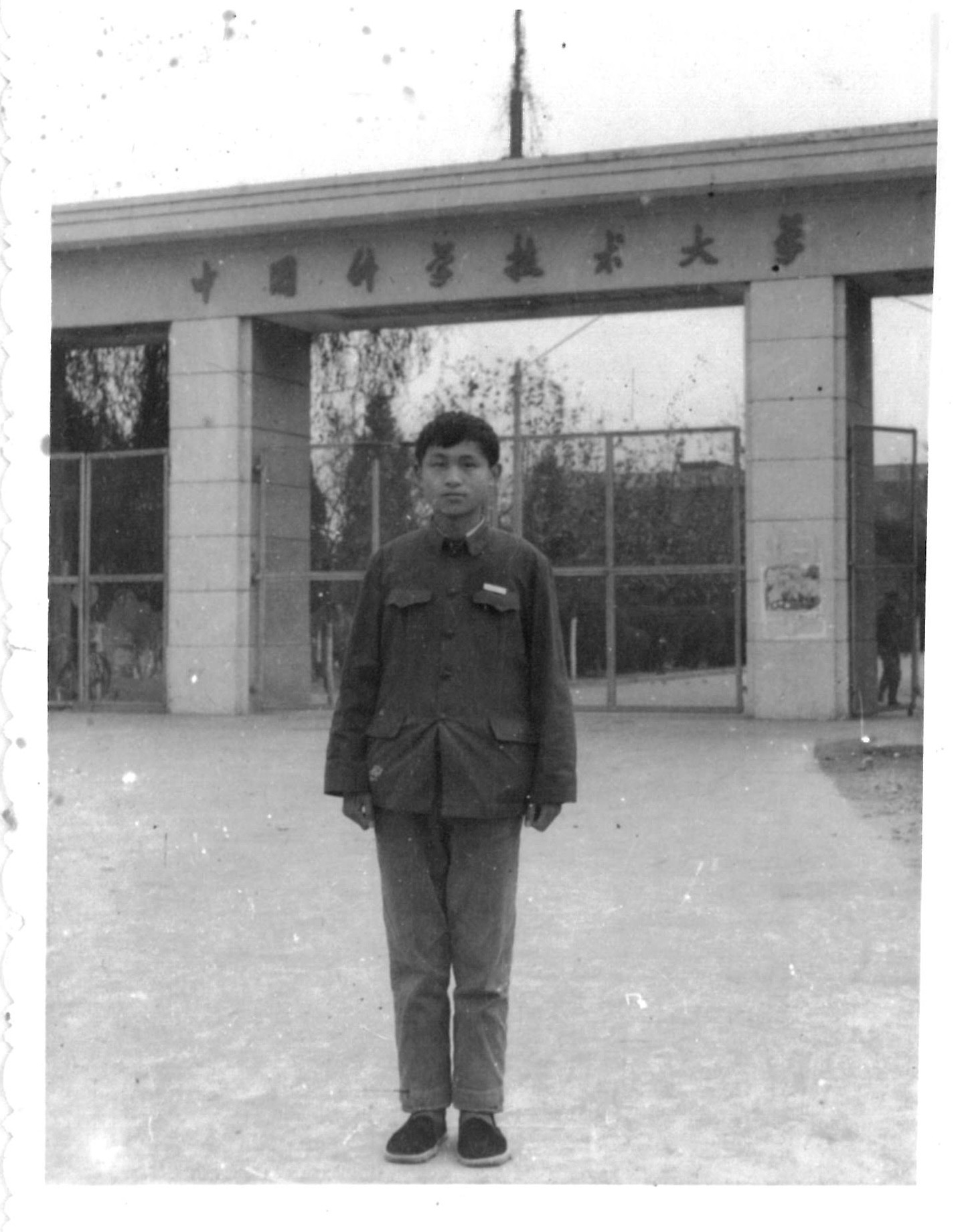

这是我1979年考取中国科学技术大学在校门口拍的照片。从现在的标准来看,很土,很有时代的烙印。但是我还是有一定的颜值担当的。如果拼颜值的话,也许现在我会更加成功一点【笑】。现在还经常有人问我,你是少年班的吗?我说,不是,是老年班的【笑】。

我当年挺羡慕少年班,因为他们不需要马上定专业。而我们专业是入学前就必须定了。我在高中的时候,成绩最好的是数学,最喜欢的是物理。喜欢物理,一是因为物理不需要背太多的东西,记住公式就可以;二是受到李政道、杨振宁、丁肇中等老一辈华人物理学家拿到Nobel奖的鼓舞。 79年高考的时候,化学特别难,我考了60几分,听我高中老师说是非常高的了,就让我报中国科学技术大学的近代化学系,这样被科大录取的可能性大。当时,不知道这个“近代”化学是什么意思?为什么是“近代”,不是现代!现在想来,科大的老师们那时候已经知道“韬光养晦”了。后来有幸被科大录取了,来了才知道“近代”化学里面有化学物理专业。所以我歪打正着,挂着化学的招牌,学的基本上还是物理。所以我还是挺满意我的专业的。

在科大入学之后,我问了几个同学高考的成绩,发现问一个比我高一个,后来不敢问了,但他们的化学都没有我考得好。果然,我是因为化学好被录取了。很快发现同学们都比我聪明,平时看起来,他们不怎么用功,但一考就是高分,而我怎么努力,也就是6、70分。

今年5月份我与多年没见的77级化学系的吴奇院士还有我们79级同学荣昌生物的首席科学官王主伦一起在深圳相聚。他们俩都是郭沫若奖学金的获得者。吴奇说,他很自豪,在科大没有一门课的90分之下的。王主伦说,她也是,她没有一门课是95分之下的。我说我是没有一门课是90分以上的【笑】。

这就是学霸和学渣的差别。幸亏没有考上少年班【78年提前高考,成绩没有那么高】,否则连渣也不剩了【笑】。

从高中的学霸变成大学的学渣,我很不适应,感觉非常迷茫,非常焦虑。这个可能是我人生的第一个至暗时期。

大概一年多后,是一本科普书救了我,改变了我的心态。这是美国物理学家Gamow写的《从一到无穷大》。书中从数学讲到生命及宇宙的起源,一下子就抓住了我的注意力,我当时真的有茅塞顿开的感觉,探究自然的秘密原来是那么好玩、激动人心,而且忽然就觉得科研也不是那样难了啊!很多情况仅仅是想别人没有想到的,做别人没有做过的而已。这个让我心动的觉醒,使我开始注意培养自己的观察、思考、联想以及提问的能力,我暗自下决心:我智商比不过同学,但可以开发自己的长处啊。通过这样的“精神胜利”法,我恢复了自信。同时,我也开始反思自己的学习方法,智商不够方法补,不断改进和发展适合自己的学习方法。

我总结出来的学习方法很简单,这是一个适用于考试前冲剌的方法:考前,把整本书快速看一遍,把里面的需要理解的基本概念、基本公式,以及他们之间的关系摘抄下来,用现在的话来说就是思维导图。然后,把书合上,看看能不能把这些基本概念、基本公式和关系重新默写出来,如果漏了什么的话,就重新看那一部分,再背一遍,直到把所有的概念、公式、关系背出来。之后,就重新快速做一下平时布置的家庭作业,过了一遍就可以去考试了。

后来我有了两个女儿,就特别想把我的经验传授给她们,我给在澳大利亚读高中的她们借了英语原版的《从一到无穷大》,也向她们介绍了我的学习方法,她们对这本书并没有产生像我一样的共鸣,对我的学习方法也不屑一顾。所以我明白过来,由于经历不同,每个人有自己的方法,看同样的书并不一定会有相同的感受。所以,我就放弃细节指导(micromanage),我只负责“身教”,让孩子的妈妈言传吧。当然最后她们都比我强,一个上了哈佛本科,一个上了MIT本科,比我厉害。

通过改进和发展适合自己的学习方法,我在大学,成绩由刚开始的中下慢慢地变成了中上。毕业之前,对马上进入社会有恐惧感,所以就打算去考国内硕士研究生。申请考国内研究生的表上,有考上国内研究生后,想不想继续考出国研究生的选择题。我填了个“不”。有几个原因:一是因为在农村长大的我,从来没有想过离家太远;二是因为自己受到包括杨振宁、李政道、丁肇中等海外华人获得诺贝尔奖的影响,幻想自己成为中国第一个国内培养的诺贝尔奖获得者,因此不想出国;三是因为自己在中国科学技术大学近代化学系的60多人里面,成绩只是中等,也轮不到我去考。没有想到,在国内研究生考试成绩出来后,我们化学系满足报考出国研究生条件的人数还不到规定的6个名额,系里的老师就劝说我考,想着考考也没有什么坏处,我就去了。最后,科大一共有三个人录取CGP,我同学姜军和宋永红,还有我。出乎意料,我成为一匹黑马,以倒数几名考上了!连我自己都不敢相信我真的握着录取通知书。姜军和宋永红同学的排名好多了,后来分别去了Rice大学和加拿大的University of Alberta。现在都财富自由了,还是他们厉害!

因此,今天我想分享的第一点是:如果不能改变环境、就改变自己,发现自己的长处,扬长育长。对于我而言,致力于开发自己的思考能力,并努力使它发扬光大。

考上了CGP之后,要填志愿,我根本不知道美国的情况。刚才提到的773的吴奇院士,还有我的同学王主伦,因为别的项目都直接去石溪大学读博了。我是家里的老小,从来没有离开家太远,胆小,所以也填了石溪大学,因为觉得有同学和校友可以照应。

在美国第一学期结束后需要正式选导师。在科大,因为我觉得动手能力差,就选了当时化学系唯一做理论计算的学科:量子化学,作为大学的毕业论文的方向。考国内硕士研究生专业也是量子化学计算。因此,我出国前,我就选定了石溪大学的唯一量子化学教授Jerry Whitten作为我的指导导师。但是他也是化学系系主任,我正式跟他交流时,可能因为要显示他的公平大度,就跟我讲:我也不一定就必须找他作为导师,也可以去跟其他老师聊聊。我刚到美国,什么也不懂,就误解他的意思了,以为他把我拒了!(后来才知道其实并没有)。没办法,我就跟另外一个做计算的老师Harold Friedman去聊,他只问了我一个问题:第一学期的三门课的成绩是什么?我说都是A。就这样,不到一分钟,他就让我成为他的博士研究生了。作为一个听话的孩子,我就进组了。很快发现“上当”了:他的研究方向 :液体统计力学理论,这是一个我在国内读大学时都没有听说过的学科。应该说,这是我第一次被迫走出自己的舒适区了。

但是,没想到Friedman给的研究项目,我做一个错一个,出来的结果都不是导师所期望的,我进入了人生中第二个至暗时期,开始怀疑,自己到底是不是做科研的料?连导师都没有办法了,说:“ 你换导师吧!" 那真是晴天大霹雳!几乎绝望的时刻,是我的新导师George Stell救了我。他刚刚从化工系转到化学系。跟我的原导师Harold Friedman指导方式不一样,他不断给我近期文献,让我自己去发现问题,思考解决办法,而不是给我一个具体的、有细节、有步骤的项目。谁又知道,我就适合这样的指导方式。小宇宙一下子爆发了,毕业时累计发表了近20论文,成为系里的杰出毕业生。有这个反转,后来我总结,以前的多个项目,与设想的不一样,实际是试错的过程。只有试错,才能知道最适合自己的路。不断试错磨练了我的计算能力、提高了理解文献水平,有了这个积累才能有以后的爆发。

因此我今天分享的第二点是:当事与愿违的时候:如果不能改变自己,就改变环境。在我这个情况就是换导师,不要吊死在一棵树上。

从博士毕业到工作,由于时间问题,我跳过参加的创业过程,直接讲讲离开公司找博士后的经历。没想到在液体统计力学理论方向找到不到博士后位置。我发了无数的申请书,只获得了一个面试的机会,麻省理工,但很痛苦没面上。我的博士生导师George Stell可怜我,主动找到他以前的学生,也就是我的师姐Carol Hall,问她是不是有位置,师姐说,位置没有,管饭可以。我说,管饭也去。就这样,我去给我师姐做博士后了,而且不得不改行,跟着师姐做分子动力学模拟,而且不是通常的分子动力学模拟,而是冷门的非连续分子动力学模拟,我又一次被迫走出舒适区。

没想到,走出舒适区,被迫换研究方向却让我开拓了新的研究领域,有了第二次论文的爆发:从读博时候研究的简单液体体系的统计力学理论,到第一个博后的高聚合分子的液相分子动力学模拟,掌握了新方法之后,我有了新想法:或许可以用这些理论和计算方法来研究单聚合物分子,以及生物高分子。这个设想让我获得了美国NIH和NSF的博士后奖学金,以及去哈佛大学Martin Karplus组做博士后的机会。

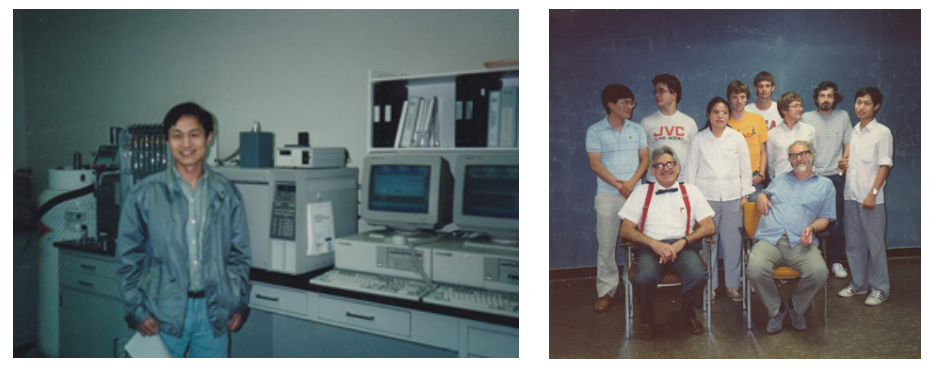

顺利去哈佛做第二轮博士后!这是我在哈佛的照片。在哈佛,我发现了蛋白质不是简单的气体、液体或者固体,而是两个状态在一起的、表面融化的固体这个重要概念,为我找到助理教授这一职位埋下了伏笔。

顺便跑个题:去哈佛做博后,就想着去隔壁拜访那位曾经拒绝我的麻省理工教授,发现他因为没有拿到终身教授,被迫离开了学术岗位。我大吃一惊、感觉毛骨悚然啊。你想,假如他录取我做博后的话,随着他离职, 我不得不重新申请博后,假如真那样的话,我就想不到开拓新的领域了,因为麻省理工教授的研究方向和我博士期间研究的方向是一样的。这让我进一步意识到,事与愿违不一定是坏事,塞翁失马,焉知非福啊。

因此今天我分享的第三点是:事与愿违就干脆顺势而为,走出舒适区,说不定有新世界在等待着你。

博士后后期,我开始找正式大学教职工作,没想到身在哈佛还是那么难。97年,几百申请,几个面试,全军覆没,98年,几百申请,几个面试,又是全军覆没。这是一个非常漫长痛苦的经历,是我的第三个至暗时期,因为我结婚了、而且刚刚有了孩子,虽然我太太非常支持我,但是我没有正式的工作,这给生活带来了巨大的压力。怎么个难法? Martin Karplus在他2020年出版的自传里面就提到,我找工作特别难,直到1999年我和他一起发了一篇Nature文章,才找到了大学的位置。通过这个自传,我找工作难的事情全世界人民都知道了【笑】。

有了Nature文章,我获得了去布法罗大学的机会:在布法罗担任助理教授。但要获得终身副教授的位置,必须有自己的科研经费。2000年,2001年,2002年,申请研究经费, “屡败屡战”。我的系主任暗示我,如果再这样下去,我就拿不到tenure了。2003年初,是我人生中的的第四个至暗时期,我爸病重去世,我二女儿出生,我却面临着,非升必走的风险。一直到了2003年年中,靠创新、独特的研究,我成功地获得了两个NIH基金。

因此我今天分享的第四点:只有是自己所爱的事业,才能持久坚持下来。但是,光坚持还不够。要有独特的本领,创新的思维,才有可能最终被认可!

自从多次尝到被迫走出舒适区的甜头后,我开始不断主动离开舒适区:从布法罗大学到印第安纳大学、澳洲格里菲斯大学,又来到中国深圳的深圳湾实验室,研究方向从统计力学到AI人工智能、到深度学习,从蛋白质到RNA,从计算到干湿实验结合,从基础、应用、转化2022年底和同事一起建立砺博生物公司。

我最自豪的一个工作是用AI人工智能来进行蛋白质设计,这个方向是我们组的SPIN方法最早开辟的,现在已成为了主流,有望在几年内为生物技术制药、绿色农业带来革命性的进展。这篇SPIN论文的学生和博士后,都是我们科大的校友,包括当时的博士生李职秀,现在是南方科技大学的副教授;博士后杨跃东,现在是中山大学的教授;博士后詹剑,现在是砺博生物公司创始人和CEO。

我想留给大家一句话:事与愿违是常态,只要顺势而为,危机就能变成转机!

最后,向大家介绍我2024年出版的书《出发:不断走出舒适区的科研生活之旅》,在京东、当当有卖。在B站、小红书、科学网也有我的视频、笔记、和博客,请大家关注。

谢谢大家!

https://wap.sciencenet.cn/blog-472757-1493808.html

上一篇:走出舒适区:从被迫到主动

下一篇:我家领导是校长: 一个被我的科研路耽误了20年的孩子王,终于回归了!