博文

科学普及的万花筒——评《维多利亚时代的科学传播:为新观众“设计”自然》  精选

精选

||

拙文初起是一篇约稿,最初完成于2024年2月,之后经过数次修改,双方(编辑与笔者)估计都快崩溃了,幸赖刊发于今年第一期的《科普创作评论》。刊发时标题过于学究,发此博文时改用了最初的标题,参考文献略去。这本书是一本谈论科普(史)的学术著作,本身不是一本科普书,不推荐一般公众阅读,很多地方写得冗长而乏味,但适合从事科普(科学传播)史、科学史、科学写作史的研究者阅读。本评论中提到一些近些年流行的通俗科学读物,比如索贝尔、考克斯、泰森等人的书,则推荐阅读。下文有与正式发表文章不一致者,以后者为准。

关注科普史中的多重角色、多维关系、多种张力

——评《维多利亚时代的科学传播:为新观众“设计”自然》

2007年,加拿大科学史学者伯纳德·莱特曼(Bernard Lightman)创作的Victorian Popularizers of Science: Designing Nature for New Audiences一书由芝加哥大学出版社正式出版,随即受到科学传播、历史学、科学史、科学教育领域的广泛关注与评论。著名科学史家大卫·奈特(David Knight)评论道,“莱特曼让我们以非凡广阔的视野看待科学,并在不经意之处有所发现。”之后,四川大学姜虹博士将其译介成中文《维多利亚时代的科学传播:为新观众“设计”自然》(中国工人出版社2022年版,以下简称《维多利亚时代的科学传播》),引发了国内学者广泛关注。严格意义上讲,该书是一部专业的科普史专著。但是,作者拓展了“科学普及者”的边界,还原了科普情境的多维关系,从浩如烟海的史料中抽丝剥茧般地剖析了英国维多利亚时代科学普及的复杂性,对当下我国的科普史研究和科普工作多有启迪和借鉴。

一、“科学普及者”的多重角色

如果把维多利亚时代的科学普及者比作一片热带雨林,那么,“参天大树”就是指像赫胥黎(Thomas Huxley)和丁达尔(John Tyndall)那样的科学家,他们也是传统学界一直关注的焦点。根据不同语境,莱特曼用了四个词称呼他们,“科学自然主义者”“推崇职业化的科学家”“科学精英”以及“科学实践者”。在“参天大树”之外,莱特曼把更多的目光给予了林间的“藤蔓”,甚至地上的“苔藓”。用莱特曼的话说,在19世纪下半叶,还有很多不被传统学界关注的科学普及者,“他们拥有相当大的读者群,与科学家有着截然不同的目标,尤其是科学自然主义者们。”

对公众而言,维多利亚时代有两个耳熟能详的经典科普活动或事件。一是以法拉第(Michael Faraday)、丁达尔为核心的皇家研究院(The Royal Institution of Great Britain,书中译为皇家学院)的科学演讲,二是1860年赫胥黎与威尔伯福斯主教(Samuel Wilberforce)的辩论。在书中,莱特曼对前者略有提及,对后者完全没有着墨。他把目光投向当时影响广泛,但现在鲜为人知的30多位职业作家或记者,阐释他们的普及理念、写作技巧、时代影响或局限。该书始终贯穿一个理念,维多利亚时代的科普是一个动态、演化的进程,科学职业化进程与之相伴而生。这样,不但拓展了“科学普及者”的内涵与边界,而且为读者搭建了演绎丰富内容的宽阔舞台。

二、科普情境的多维关系

《维多利亚时代的科学传播》一书内容相当宏富,涉及到了科学、宗教、写作、女性、表演、出版、市场等多个主题,作者在不同风格的科学普及者之间游走穿插,并引用众多当时期刊杂志的评论,呈现了科普情境的多维关系。

该书通过形形色色的普及者,建构起维多利亚时代的科普万花筒。全书主要按照科学普及者的类别分而述之,从英国圣公会的牧师到女性科普作家,继而是科学表演者伍德(John George Wood)和佩珀(John Henry Pepper),然后是以进化论史诗为叙事方式的科学期刊的实践者、科普作家普罗克特(Richard Proctor),最后是作为职业科学家的科学普及者赫胥黎和鲍尔(Robert Ball)。他们从事科普写作或开展科普活动的目的、方式各不相同,即使身份类似,也会有迥异之处。比如,以科学写作为职业的女性这一类别,“通常是因为家境、疾病、失去至亲等,有时不止一种原因,受经济所迫也是常见的因素,还有一些女性从事科学写作至少部分是出于宗教的使命感。”再比如,以进化论史诗为叙事方式的科普作家有两种诠释路径——宗教的和世俗的。

全书在剖析、论证方面亦有可圈可点之处。在分析每一位人物的特点时,莱特曼特别善于运用原始文献,既有必要的历史语境铺垫,又有极好的归纳概括,还包括与其他人物的相互对比。带给读者的总体感觉是论证可靠,手法娴熟。比如,谈到19世纪40年代兴起的商业性科学期刊时,为了让读者更好地理解普罗克特与《知识》杂志(Knowledge)的关系,他不厌其烦地描述科学期刊兴起的背景,包括科学表演者佩珀、伍德的投稿情况等,读者更好地理解、认识到普罗克特是“(19世纪)促进公众科学兴趣最大的人”。

另一个值得称道之处是,莱特曼在行文中考证或征引了许多有说服力的数据。这些数据包括作品印刷的销量和版次、图书售价、出版商支付的版税、插图数目、演讲听众人数、杂志读者数目,以及大量详尽到具体日期的通信、书评、广告等,增强了可信度与严谨性。对国内一般公众而言,大家最熟悉的当属达尔文的《物种起源》,莱特曼通过表格与数据展示了那个时代颇有影响的科普读物,拓展了读者的认知。从图书在19世纪的总印量看,布鲁尔(Ebenezer Brewer)的《常见事物的科学知识指南》(A Guide to the Scientific Knowledge of Things Familiar)与伍德的《乡间常见事物》(The Common Objects of the Country)销量远超《物种起源》;如果从作品首印后10年内的总印量看,《物种起源》则更靠后。从某种程度上来说,莱特曼重塑了我们对维多利亚时代科学普及者的认识,还原了一幅更接近真实的历史图景。

三、多种张力的平衡:启迪与借鉴

《维多利亚时代的科学传播》在学理与实践层面,革新了学界对维多利亚时

代科普的传统认知,扫清了我们对后来出现并仍在讨论的公众理解科学、公民科学(Citizen Science,也译作公众科学)等科学传播模型的认识障碍,书中论及的若干话题对当下的科普具有重要的启迪和借鉴意义。

(一)学理层面

无论从宏观还是微观上,莱特曼都拓展了“科普”的内涵与边界。过去,学界对科学普及的认识,重点一直放在研究科学精英内部的职业化,但是通过对科普历史的研究,发现情况要复杂得多。莱特曼创作这本书的出发点,就是一种对传统的反叛,和科学职业化进程观点对抗。因此,从宏观方面看,他实际是在更广阔的历史舞台考察科普,很大程度上更倾向于科学文化史的考察。但要注意的是,读者若想依靠这本书去理解维多利亚时代科普的全貌,也是不现实的。2007年,莱特曼主编的论文集《市场中的科学》(Science in the Marketplace)做了更全面、深入的探究。另外,莱特曼也拓展了科普编史学方法,他在第一章已经很好地总结了,比如对女性科普作家(占了近一半的数量)、中产阶级科学普及者的关注,以及商业出版对科学写作的影响等,都令人耳目一新。

在微观层面,主要体现在众多的、以人物为中心的案例研究。这些人物,多数是当时普通的科学普及者,也有少数像赫胥黎那样兼有科学家身份的。这些科学普及工作者信仰不同,工作方法不同,对职业科学家的态度也不尽相同,有的亲近、有的排斥。他们在科普实践中不断调适着自己的科普方式或策略,但不可否认的是,他们的科普活动和科普作品确实对那个时代科学知识、方法的普及,在不同程度上产生了积极的作用。比如,牧师科普作家霍顿(William Houghton)为了增加作品的权威性,在《英国昆虫概览》(Sketches of British Insects: A Handbook for Beginners in the Study of Entomology)的序言中声称书中采用的分类体系得到了“在各自领域非常杰出的昆虫学家的认可”。然而,对科学表演者伍德而言,其作品的立场总是与那些致力于科学职业化的人士相反,这主要与他对唯灵论和共济会的兴趣,以及他对进化论的矛盾态度有关。创办《知识》杂志的普罗克特对科学学会持批判态度,他发文批评英国科学促进会,认为他们的工作是浪费时间和精力;他还尖刻地批评皇家天文学会,谴责它被一小部分职业天文学家所控制;更极端的是,他声称“没有任何重要的科学研究成果是因为受益于任何科学机构的影响而取得成功”。普罗特克这种办刊理念与风格,与当时社会对科学家与公众的角色认识密切相关。总之,通过了解这些案例,科普史、科学社会学、科学(文化)史的研究者不但能体察到当时科普“万花筒”般的绚烂,更重要的是能够学习、借鉴莱特曼这种考察、分析方法,在科普史的研究中,注重对多重角色的关照,对多维关系的维系,以及对多种张力的平衡。

(二)实践层面

这本书论及了科普实践领域的数个核心问题,这些问题至今仍具有现实意义。

1.丰富科普工作的主体

早在19世纪60年代,达尔文便意识到科学普及的重要性,“(科学普及)大有裨益,可以广泛激发公众对自然科学的兴趣”,“一部杰出的论著只有用来培养博物学家才是真正服务科学”,“我有时候觉得,大众化的普及读物同原创的科学写作对科学进步几乎一样重要。”作为达尔文的“斗犬”,赫胥黎践行了这种理念,但他对科学普及的态度前后经历了很大转变,直到1877年出版《自然地理学》(Physiography)之后,他才把主要精力调整到科学普及上来。作为科学家兼科学普及者的典型代表,赫胥黎一直持有这样一个信念——只有具备过硬知识的科学家才能为大众读者写出好书来。或者说,赫胥黎认为只有科学家才有权为科学代言,“那些没有经过科学训练,没有精确的科学知识或者对科学哲学不甚了解的作家去写科学,会给公众带来严重伤害”。可见,虽然赫胥黎认同科学普及的正当性并深入参与其中,但是他对非科学家出身的科学普及者持排斥态度。

毋庸置疑,像赫胥黎这样的科学家亲自参与科普实践在欧美有很持久的传统,莱特曼列举了当代的萨根(Carl Sagan)、霍金(Stephen Hawking)、道金斯(Richard Dawkins)、格林(Brian Greene)等,其实还可以列上哈利利(Jim Al-Khalili)、泰森(Neil Tyson)、考克斯(Brian Cox)这样当红的“科普明星”。他们以专业的知识、娴熟的演讲或者通俗的作品,赢得了公众的信任,很大程度上成了科学家群体的代言人。

但是,对绝大多数科学家而言,他们并不擅长此道,在维多利亚时代如此,在当代恐怕更甚。19世纪末,威尔斯(Herbert Wells)指出,“大量面向公众的科学写作存在缺陷”,他主要指的是科学家写的大众读物,他甚至诙谐地称他们为“可怕的科学普及者”。原因无非两个:一个是科学家拙于“用读者的通用语言写作”,缺乏与大众读者沟通的技巧;另一个是普罗克特指出的,“某个科学领域的科学工作者太忙了,既无暇顾及他们的成果对其他领域的价值,也忽略了其他领域研究成果在自己领域的应用。”这是科学日渐专业化的必然结果,也给一般的科学普及者提供了历史舞台,那时博丁顿(Alice Bodington)倡导的“综合性科学评论”便是为了消弭科学专业化的一种尝试。从本质上来说,这与20世纪斯诺(Charles Snow)提出的沟通“两种文化”以及教育界倡导的通识教育(博雅教育)一脉相承。

在维多利亚时代科学职业化进程中,非科学家身份的科学普及者开始活跃在历史舞台上,他们也希望为自己的社会角色谋求合理“辩护”。如今,许多非科学家出身的科普作家创作的作品已经声名远播,比如索贝尔(Dava Sobel)的《经度》(Longitude)和《一星一世界》(The Planets)、艾萨克森(Walter Isaacson)的《爱因斯坦传》(Einstein: His Life and Universe)、布莱森(Bill Bryson)的《万物简史》(A Short History of Nearly Everything)、努尔米宁(Marjo T. Nurminen)的《蒙尘缪斯的微光》(Sisters of Science and Ideas)等。

在我国,关于科学普及的主体也有不少讨论。1995年,身兼科学家与科普作家的卞毓麟先生提出,“在整个科学传播链条中,科学家是无可替代的‘第一发球员’”。2017年,卞毓麟又提出“元科普”概念,意在鼓励与推动科学家对某一个前沿科学领域做全景式或特写式的通俗描述。这里的“元科普”可以看作是“第一发球员”概念的延伸,但在科普实践中仍面临诸多问题。主观方面,“第一发球员”的“发球意愿”或“发球动力”不足,原因主要在于背后的评价机制,以及诸如“萨根效应”对科学家从事科学普及的负面影响等;客观方面,“第一发球员”的整体“发球质量”还不尽如人意,包括与“二传手”(科学普及者)的合作与交流等,均有待提升和改进。

2.创新科普作品的创作与传播

在维多利亚时代,科普作家已经能够与科学家竞相争雄,创作出优秀的科普作品。比如,理论物理学家、科学史家派斯(Abraham Pais)是标准的科学家出身的科普作家,尽管他的《爱因斯坦传》(Subtle is the Lord: The Science and the Life of Albert Einstein)备受科学史界好评,但对普通公众而言,记者出身的艾萨克森(Walter Isaacson)撰写的《爱因斯坦传》(Einstein: His Life and Universe)更受欢迎。对创作者而言,写作技巧因受众不同而改变,阅读对象不同,评价标准也有所不同,莱特曼在书中花了很多笔墨去谈这种主动“迎合”。例如,伍德博物学作品的成功,部分原因在于他尽可能避免科学术语,大量使用视觉图像,延续“奇闻趣事”的写作传统。再如,佩奇(David Page)可以在教科书与一般通俗读物之间游刃有余地切换,在地质学科普作品中,更强调大场景,不去纠缠细节。他还引导读者留意,学习地质学能增长知识,锻炼思维,甚至带来经济收益,从而激发读者继续学习的热情。这些都是科普创作中的细节和技巧,体现了非科学家出身的科普作家的创作风格。

但是,对大多数科学家来说,针对不同受众使用不同的写作策略及技巧,是一种难度不小的挑战。赫胥黎在《生物学与地质学讲演录》(Discourses: Biological & Geological)一书的序言中写道:“要将田野、实验室和博物馆的科学知识转变成大众可以理解的语言,还不影响精确性,实在是一个充满挑战的任务,对我的科学和文学素养都有极高的要求。”科学普及不是简单的、低层次的通俗化过程。相反,优秀的科普作品一定饱含创造性努力。例如,法拉第的《蜡烛的化学史》(Chemical History of a Candle)、别莱利曼(Yakov Perelman)的《趣味物理学》(Physics for Entertainment)都是经典佳作,二者都有独具特色的创新,前者利用亲切的口吻叙事,注重以小见大,后者表达趣味横生。

维多利亚时代,佩珀的戏剧性表演广受欢迎,把公众领入科学殿堂。一百多年来,以科学或科学家为题材,带有科普功能的戏剧、影视作品在世界范围内受到公众喜爱,出现了不少具有广泛影响力的佳作。 20世纪70年代,同时具有数学家、科学史家、科普作家等多重身份的布洛诺夫斯基(Jacob Bronowski)打造出科普纪录片《人类的攀升》(The Ascent of Man),成为BBC经典;围绕“海森堡(Werner Heisenberg)为何在1941年访问哥本哈根”这一科技史谜团展开的话剧《哥本哈根》(Copenhagen)于1999年登上舞台后,风靡全球二十多年,截至目前,仅中文版就已上演了数百场;2019年以来,我国青年戏剧团体“话剧九人”推出了包括《四张机》及以顾静徽、吴健雄两位女性物理学家为原型的《春逝》等多部民国知识分子话剧,好评如潮;2023年,科学家传记电影《奥本海默》(Oppenheimer)爆火,并于次年赢得包括最佳影片在内的7项奥斯卡大奖;2024年,讲述杨振宁一生的科学追求与家国情怀的纪录片《杨振宁:百年科学之路》上映 ,用了不少珍贵影像资料,堪称上乘之作。自19世纪科学职业化以来,科学的地位日益凸显,世界各地的媒体人逐渐把聚光灯更多地投向科学。与此同时,科学家也开始走出实验室,尝试与新兴媒体接触和合作,有的甚至积极主动地拥抱新媒体,成为短视频、公众号平台上一支活跃的科普力量。例如,高能物理学家考克斯(Brian Cox)近年来担任多部BBC科普纪录片的解说,凭借科学素养及优秀的口才深受关注欢迎;中国科学院院士汪品先等多位院士专家积极通过短视频平台开展科普,与网友互动,成为“科普网红”。

四、余论

总的来说,莱特曼的《维多利亚时代的科学传播:为新观众“设计”自然》为读者展开了一幅100多年前英国科学普及的长轴画卷,描绘了维多利亚时代不同类型的普及者,在科学写作、科学演讲、科学表 演等方面施展不同策略、技巧,与受众、出版商、市场的互动与周旋的活动场景,是一部在学理与实践层面兼具价值的科普史佳作。

事实上,在科学普及者的金字塔中,能走到塔尖的始终是极少数,且在这一过程中,许多人都经历和面对着不同的困难。在维多利亚时期,进化论史诗的践行者、作家艾伦(Grant Allen)尽管才华横溢,却难以靠科学写作为生,普罗克特评论说,“令人心痛的是,在我们这个时代,他这样的才能理应得到科学界的赏识,却越来越多地浪费在只对煽情小说感兴趣的人身上。”科学家做科普,还可能被“萨根效应”阴影笼罩。数学家、物理学家泰特(Peter Tait)认为,“丁达尔博士在大众科学领域实至名归的同时,他也牺牲了自己在科学上的权威。”莱特曼指出,这种情况到20世纪发生了变化,杰出的科学家们在从事非专业写作时也能赢得同行的尊敬。只有全社会认识到做好科学普及是一项需要付出极大努力的创造性劳动,普及者的社会角色与社会地位能够得到充分认可与保障,受到应有的尊重,保持饱满、持久的热情,掌握良好的沟通、传播技巧,科普事业才能迎来更好的发展。

参考文献(略)

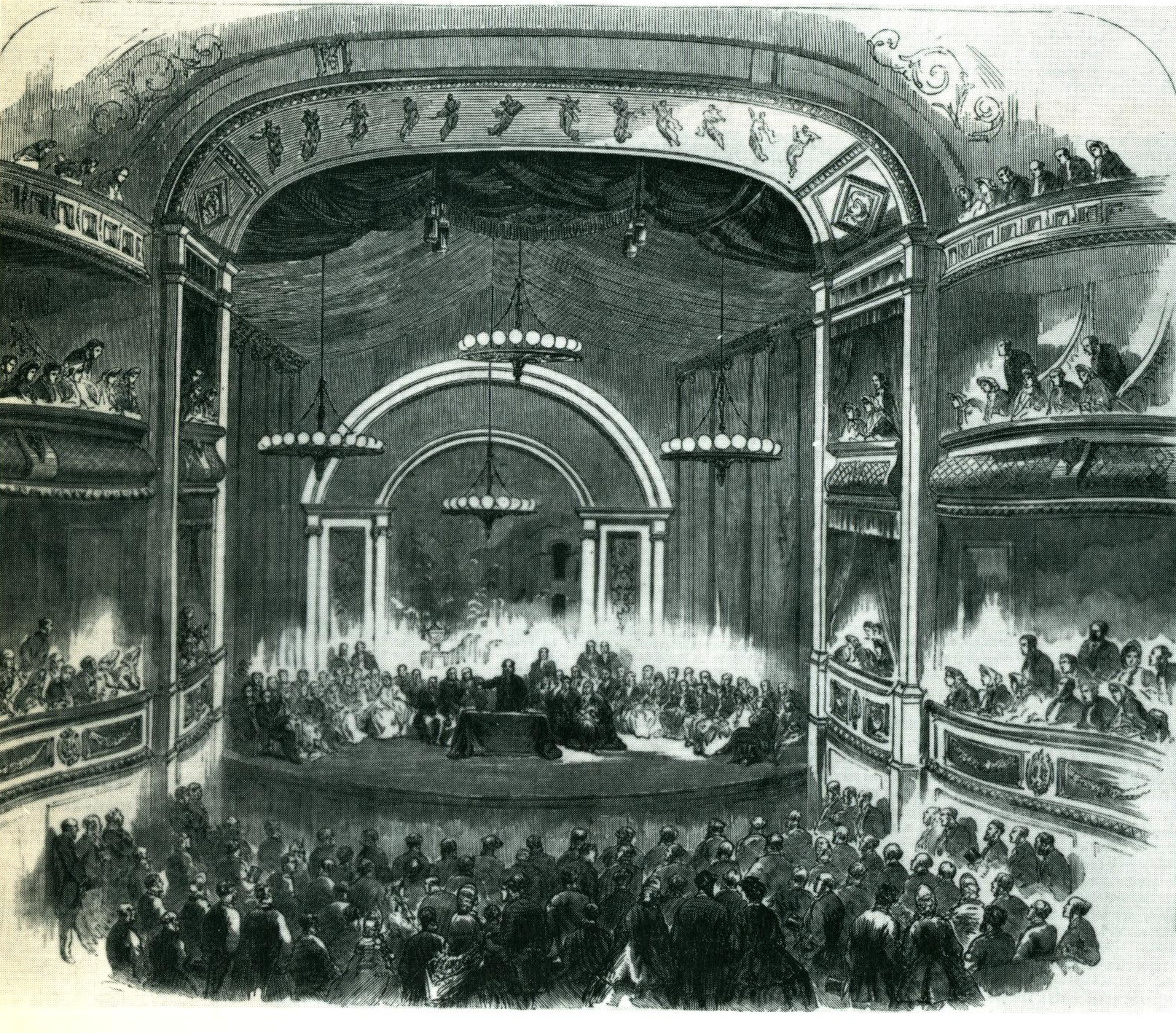

19世纪上半叶,英国科学促进会在巴斯的科普活动

(图片选自 Album of Science: The Nineteenth Centuury)

https://wap.sciencenet.cn/blog-451927-1488669.html

上一篇:余瑞璜:满怀希望前进,比达到还要好

下一篇:《大师》中的大师影像