精选

精选

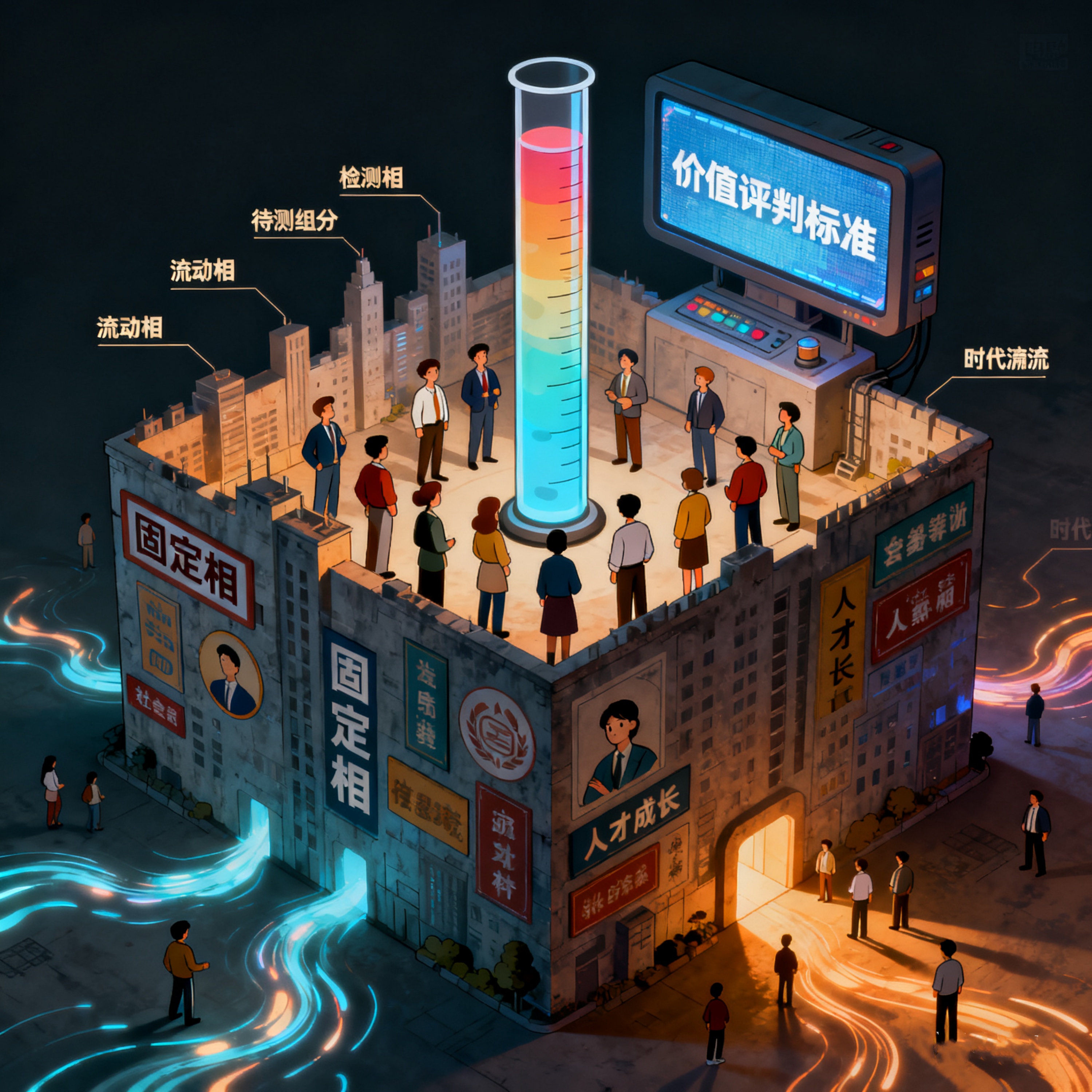

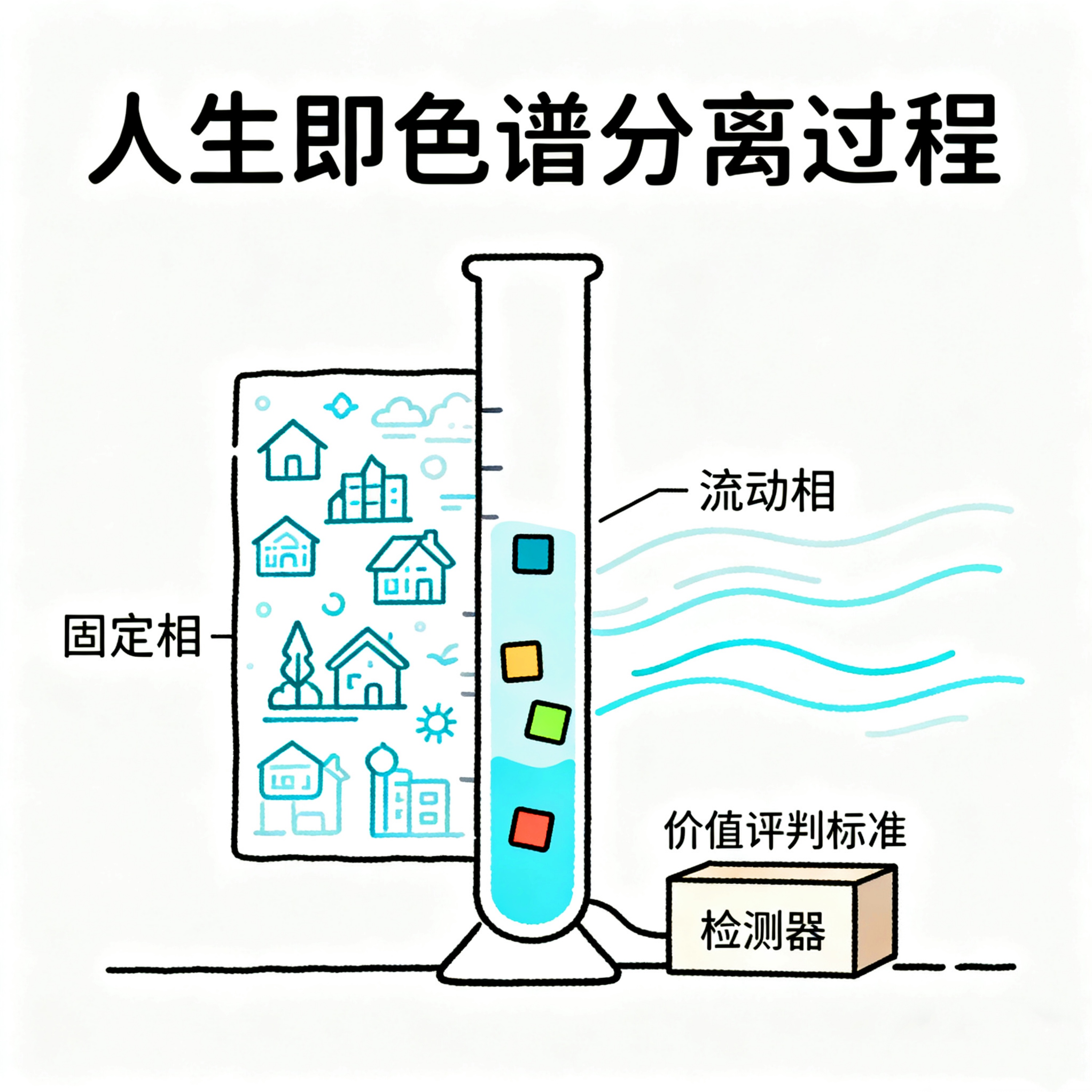

当生活变成一根色谱柱

——一名教书匠的的胡思乱想与课堂笔记

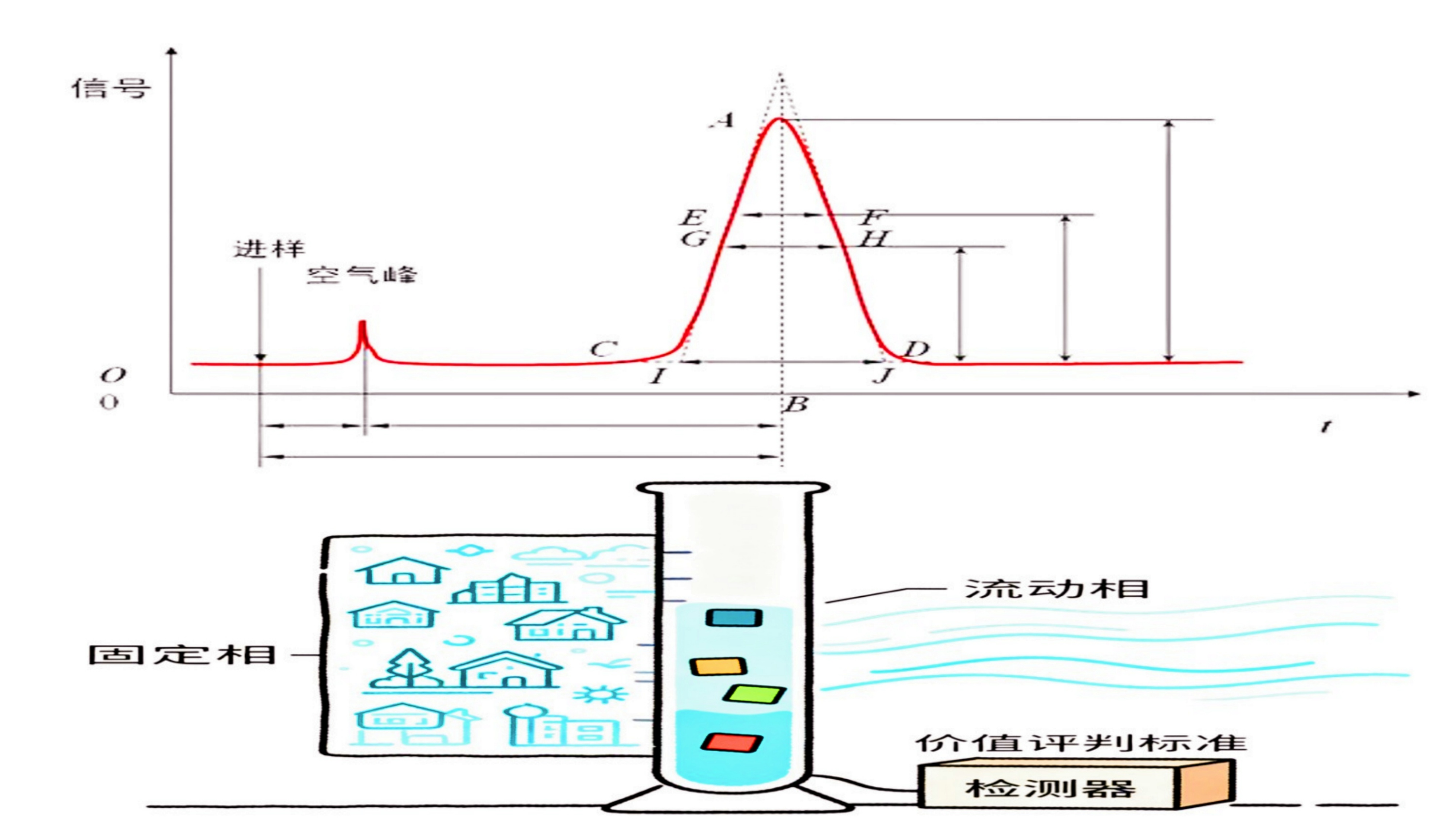

我这学期讲《Chromatography Analysis Technology》,讲到色谱原理这章,看着台下那些青春洋溢却又前途未卜的脸庞,再看看屏幕上那些蜿蜒曲折的色谱峰,一个念头猛地蹦了出来:咱们这帮人,这辈子,不就是在跑一根长长的、名字叫“社会”的色谱柱吗?

一、发令枪响,众生入场

想象一下,你出生的那一刻,就是实验员(我们姑且称他为“上帝”或者“命运”)扣动扳机,把一针混合样品——“芸芸众生”——打进了人生这根大柱子。我们,就是那些性质各异、懵懵懂懂的“待测组分”。

一起光屁股长大的发小,可以看作是同一次进样的“平行样品”。可跑着跑着,差距就拉开了。有人率先冲线,官运亨通,财源广进,成了先流出来的那个“ sharp peak ”(尖锐峰);有人不紧不慢,过着安稳的小日子,是个规整的“高斯峰”;还有人跟固定相黏黏糊糊,拖拖拉拉,最后形成一个又宽又矮的“拖尾峰”,还在老家“土里刨食”呢。

为啥?因为咱们每个人的“极性”不一样啊!有人天生亲“名利场”那种固定相,吸附力强,跑得慢但最终峰形漂亮;有人亲“田园牧歌”,在那种固定相上如鱼得水。所以,别总纳闷“当年一起玩的伙计,差距咋这么大”,科学原理早就告诉我们了:始于同一起点,终于不同时间,此乃色谱之精髓,亦为人生之常态。

二、固定相:你的“人生舒适区”与“挣扎区”

色谱柱里的固定相,就是咱们所处的环境。你的家庭、学校、朋友圈,乃至你的习惯和三观,都构成了你这根“个人小柱”里的固定相涂层。

这东西威力巨大。它时时刻刻想把你“吸附”在原地。比如,大学宿舍的床,就是一种吸附力极强的固定相,尤其在早晨八点钟,它的“保留能力”堪比顶级活性炭,能把一个雄心勃勃的青年才俊牢牢吸附在床上,导致其“出峰”严重延迟。

思政教育工作者的任务,某种程度上就是帮学生优化他们“人生色谱柱”里的固定相。我们要做的,不是把亲水的极性组分硬塞进亲油的柱子里,那只会导致严重的拖尾和峰形难看。而是因材施教,给“孙悟空”提供能让他翻跟头的“天庭”,给“诸葛亮”准备能让他借东风的“江岸”。

三、流动相:那辆名叫“时代”的顺风车

流动相,就是推着你往前走的那个东西。社会潮流、时代脉搏、技术革命,就是这股浩浩荡荡的“流动相”。

选对流动相,至关重要。你是个极性分子,偏偏生在了一个全是非极性流动相(比如“躺平文化”)的时代,那你可能就永远洗脱不下来,憋死在柱头了。你得找到适合自己的那股“潮流”。比如,现在AI这股“流动相”流速正猛,你顺势而为,可能就“出峰”快、峰形好。

所以,我对学生说:别光埋头跑,也得抬头看路,看看推动你的那股“时代溶剂”,是不是对的配方。

四、检测器:社会如何给你“打分”?

跑完了,总得检测一下成果。社会上的各种评价标准,就是形形色色的“检测器”。

金钱,像个万能检测器(TCD), 啥都能测一下,甭管你是学霸还是网红,它都能给你个信号。但问题是,它灵敏度不高,你得出很大成就,它才给你一个明显的峰。

名声和地位,像质谱检测器(MS), 选择性好,能精准识别出你是“科学家峰”还是“企业家峰”,显得格调很高。

但人生价值,难道就靠一两个检测器说了算吗?一个选择回乡创业、振兴乡村的学生,可能在TCD上信号不强,但在“社会价值检测器”和“个人幸福检测器”上,响应值爆表!所以,别迷信单一检测器,争取做一个能被多种高精尖检测器同时认可的优秀“组分”!

五、塔板理论:你的人生,由无数个“小目标”垫高

塔板理论说,柱子由许多理论塔板组成,组分在每个塔板上达成一次平衡,塔板数越多,分离效果越好。

这简直是“量变引起质变”的最科学表述!你背的每一个单词,做的每一道习题,加的每一次班,都是在为你的人生色谱柱增加一个“理论塔板”。别总想着一步登天,你的“人生峰”能多高、多尖,取决于你积累了多少个这样微小的“塔板”。

今天你躺平,就等于拆掉了自己柱子里的几块板,到时候别人的峰又高又陡,你的峰又矮又胖,可别怪检测器识别不出来。

六、范迪姆特方程:一份“人生不拖延”行动指南

这个方程(H = A + B/u + C·u)是专门分析为啥你的柱子效率不高的。

A项(涡流扩散):比喻你人生道路弯弯绕绕,今天想学这个,明天想干那个,路径不专一,效率自然低。解决方案:认准方向,减少瞎晃。

B/u项(分子纵向扩散):比喻你一没人管(流速u慢),就懒散、懈怠,目标感扩散。解决方案:给自己加点压,保持适当的“流速”,别停滞不前。

C·u项(传质阻力):比喻你学东西浮于表面,知识不进脑子(传质慢)。即使被潮流(流速u快)推着跑,也消化不了。解决方案:深度学习,克服“知识传质阻力”。

这个方程告诉我们,想成为一根“高效人生色谱柱”,你得路径直、不松懈、学透彻。

七、上帝实验员:那个可能“手抖”的家伙

最后,我们必须承认,有一个“上帝实验员”的存在。他负责设计整个实验。茨维特天才如斯,却生不逢时,他的色谱法被埋没多年,这就是“实验员”给他选择的、一段充满“死时间”的色谱柱。

我们无法选择自己被“进样”到哪个时代,也无法完全控制“实验员”会不会手抖,比如给你一次意外的机遇(进样量不准?)或者一次沉重的打击(柱温突变?)。

但我们能做的,是在自己能控制的范围内,努力优化自身的“化学性质”,选择与自身匹配的“固定相”和“流动相”,尽可能地跑出一张漂亮的“人生色谱图”。 尽人事,听天命,这或许是与这位可能有点幽默感的“实验员”最好的相处方式。

结语

下课铃响了,我的胡思乱想也暂告一段落。回头看看,色谱理论哪里只是冰冷的科学公式,它分明是一面镜子,照见了我们每个人的成长轨迹。作为老师,我能做的,就是把这些感悟告诉学生们,让他们知道:你的未来,既是一部需要努力书写的奋斗史,也是一张可以科学规划的色谱图。 现在,他们要做的,就是给自己这根独一无二的“色谱柱”,找到最好的固定相,搭上最猛的流动相,然后,奋力向前跑,去形成一个属于他们自己的、无可替代的精彩峰形。

毕竟,上帝这位实验员,正拿着记录本,等着看结果呢。

相关博文:

当伯努利遇上“白努力”:人生流动性的成长密码转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自郑永军科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-437607-1506693.html?mobile=1

收藏