博文

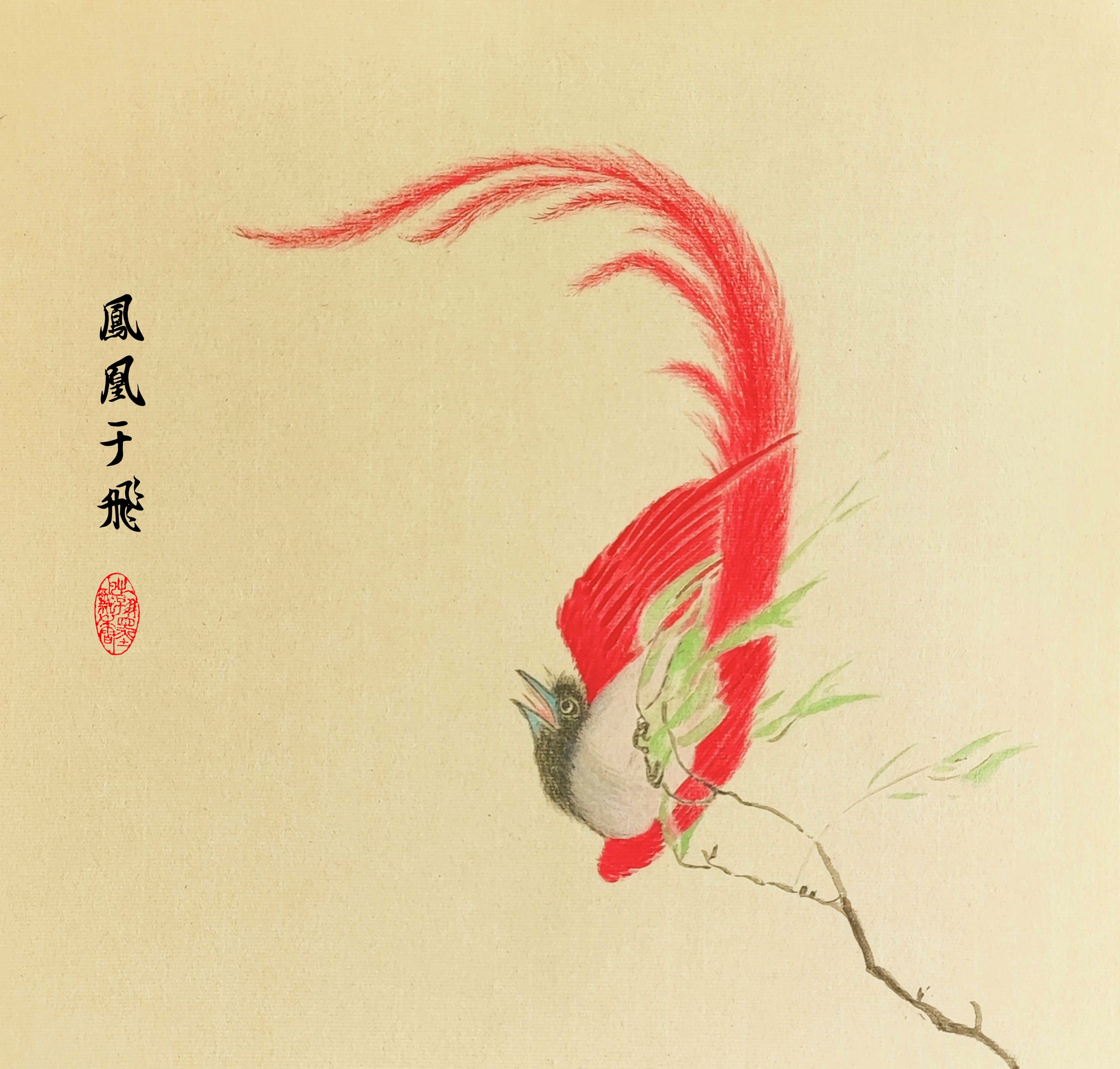

凤凰于飞——实验室水墨札记

||

凤凰于飞,翙翙其羽,亦集爰止。

蔼蔼王多吉士,维君子使,媚于天子。

凤凰于飞,翙翙其羽,亦傅于天。

蔼蔼王多吉人,维君子命,媚于庶人。

凤凰鸣矣,于彼高冈。

梧桐生矣,于彼朝阳。

菶々萋萋,雍雍喈喈。

——《诗经·大雅·卷阿》

凤凰于飞——实验室水墨札记

在临摹这幅工笔花鸟画《鳳凰于飞》的过程中,我仿佛触摸到了千年文人画的血脉。当宣纸上的朱砂渐渐晕染成凤凰炽烈的羽翼时,忽然懂得中国传统绘画不仅是形似之道,更是气韵的流转与生命的对话。

一、观物取象:从自然到艺术的转化

案头摆放着工笔凤凰图谱与真实禽鸟标本,但画者显然超越了单纯的形似追求。那尾羽的弧度并非鸟类解剖图的复刻,而是将孔雀开屏的华美与鹤羽的飘逸熔铸一炉。特别是尾羽末梢的飞白处理,让人想起徐渭墨葡萄中的枯润相生——这是中国画家独有的"妙在似与不似之间"的智慧。

树枝的勾勒让我重新理解"骨法用笔"。看似简单的枯笔皴擦,在反复顿挫间竟将老树的苍劲与春枝的柔韧同时呈现。叶脉的绘制采用"个字点"与"介字点"交替,深浅墨色中藏着王维《山水论》所言"山以水为血脉,以草木为毛发"的哲学。当我在写生玉兰时,终于领悟到这种介于具象与抽象之间的表现力,既能传达植物特征,又赋予其精神意象。

二、设色之道:丹青背后的文化密码

朱砂与花青的碰撞是这幅作品最摄人心魄的语言。凤凰通体绛红并非偶然,这种源自矿石的颜料在《考工记》中就被赋予"五色备谓之绣"的至高地位。而画家在调色时加入胶矾的比例,让朱砂既保持浓艳又不显火气,恰如《论语》所言"文质彬彬"的中庸之美。

背景的米黄色让我想起故宫绢本设色画的古雅色调。这种"宣和装"特有的设色传统,通过多层渲染营造出时间沉淀的质感。我在调色时尝试在藤黄中加入微量赭石,再用胶水层层积染,终于体会到恽南田所说的"没骨画法,全在用水"的真谛。

三、章法布局:方寸之间的宇宙观

这幅作品的构图暗合"三远法"中的平远与高远。凤凰占据画面右上方,与左下题款形成对角线呼应,这种"秤式构图"源自宋代院体画传统。细观凤凰的朝向,其昂首角度精确控制在画面黄金分割点,使静态画面产生向画外延伸的动势。

枝叶的疏密排布堪称典范。左侧密集的竹叶与右侧大面积留白形成虚实对照,这种"计白当黑"的手法在八大山人的作品中达到巅峰。我在创作荷花图时借鉴此法,将荷叶集中在画面三分之一处,其余皆作大片水墨渲染,意外获得"无画处皆成妙境"的效果。

四、题款钤印:诗书画印的互文系统

"鳳凰于飞"四字采用隶变楷的过渡书体,这与凤凰的祥瑞主题相得益彰。款识位置严格遵循"题款不过中线"的古法,而"乙巳年初夏"的纪年方式则延续了文人画的时间叙事传统。当我设计题款时,特意选用金农漆书字体,让书法风格与画作题材形成时代对话。

朱文印章的钤盖堪称点睛之笔。观察原作发现,"翰墨飘香"小印与"臣某某印"闲章构成错落节奏,这种"印从书出"的理念,在吴昌硕的篆刻中得到极致发挥。我在实践时采用西泠印社老挝石,通过调整钤压力度制造印面虚实变化,终于体会齐白石"似刀刻石,实乃印从刀出"的奥义。

五、气韵生动:超越形似的终极追求

多次临摹后豁然开朗:这幅画的真正精髓在于"气"的贯通。凤凰尾羽的弧线与题款的竖线构成"气脉",枝干的走势与叶脉的走向形成"气网",而朱砂的暖色与花青的冷色则在画面中流动着"气韵"。这种"一气运化"的境界,正是谢赫六法中"气韵生动"的现代演绎。

在最近创作的《幽兰》中,我尝试将这种气韵可视化:用长锋羊毫饱蘸浓墨,以臂力运笔写出兰叶的翻卷之势,墨色在运行中自然形成枯润变化。当最后一笔花萼以飞白收尾时,整个画面突然有了呼吸感——这或许就是石涛所说的"一画之法,乃自我立"的真谛。

结语:站在当代回望传统,这幅《鳳凰于飞》给予我的不仅是绘画技法,更是东方美学的思维方式。从凤凰原型中解读华夏民族的图腾崇拜,在设色传统里触摸工匠精神的温度,在章法布局间领悟天人合一的哲思。当我们以现代视角重读经典,那些沉睡在宣纸上的矿物颜料,终将在新时代画家的笔下焕发新的生机。

2025书画学习笔记:

https://wap.sciencenet.cn/blog-437607-1484409.html

上一篇:潮汐契约

下一篇:梧桐旧影:海大鱼山校区的百年悬铃木记