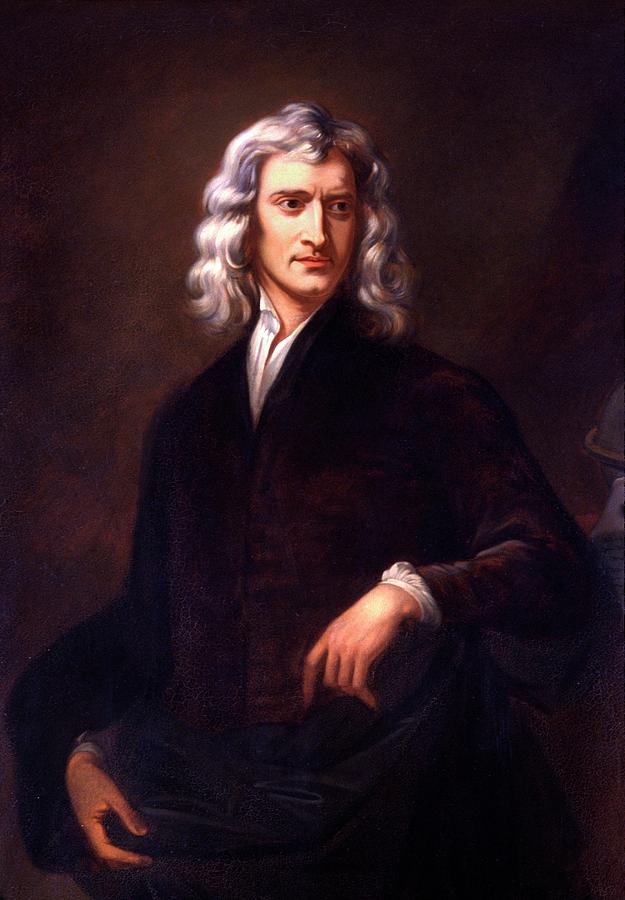

艾萨克·牛顿:成长、性格与信仰家庭背景与童年教育

艾萨克·牛顿(Isaac Newton)1642年出生于英国林肯郡伍尔斯索普一个农民家庭。他的父亲在他出生前数月去世,母亲在他3岁时改嫁,把年幼的牛顿留给外祖母抚养。童年的牛顿性情内向孤僻,喜欢独自思考,经常沉迷于机械小发明。他曾制作风车、水钟等模型,展现出早慧的动手能力和对机械原理的兴趣。少年时期,牛顿并非一开始就是出类拔萃的学生,甚至曾被同学称为“蠢子”而受到欺负。据记载,他后来通过努力学习超越了欺负他的同学,展现出非凡的学习天赋。牛顿母亲曾希望他辍学务农,但牛顿对务农毫无兴趣,坚持求学。最终在中学校长的劝说下,母亲同意让他继续读书。1661年,牛顿考入剑桥大学三一学院就读,在大学里接触到了当时前沿的科学著作。他自学研读了伽利略、笛卡尔、开普勒等“大师”的著作,培养了对数学和自然哲学的浓厚兴趣。1665年,一场瘟疫迫使牛顿离开剑桥返乡两年。在这段“奇迹年”中,牛顿在家中独自研究,奠定了微积分、光学和引力理论的基础。这段非正规但高度投入的学习研究经历,使牛顿迅速从学生成长为独立的研究者。

大学生涯与主要科学成就

1667年牛顿返回剑桥,成为三一学院的研究员,随后被任命为卢卡斯数学教授。他在25岁左右即完成了划时代的发现,包括发明微积分(与莱布尼茨同时但独立)、总结运动三定律以及发现万有引力定律。1687年牛顿出版《自然哲学的数学原理》(简称《原理》),系统阐述了力学原理和引力规律,将开普勒行星运动定律归纳为万有引力作用的结果。他还通过实验发现白光由七色光组成的光学原理,著有《光学》一书,总结了折射、色散等现象。牛顿设计改良了反射望远镜,提高了望远镜成像质量。这些成就使牛顿在世时即享有盛誉,被公认为近代科学革命中最卓越的科学家之一。后来牛顿还担任英国皇家造币厂监理和皇家学会会长等职务,对国家财政和科学组织作出贡献。1727年,84岁的牛顿在伦敦逝世,享有国葬殊荣,被安葬于威斯敏斯特教堂。

性格与社交特点

牛顿以其孤独专注的性格著称。一方面,他心无旁骛地投入研究,常常废寝忘食、闭门独居,以致好友哈雷笑称走进牛顿的书房仿佛走进一个杂乱的炼金术实验室。牛顿不善言谈,喜怒不形于色。据同时代人回忆,牛顿一生中在公开场合难得露出笑容,有记载他“在人前只笑过两次”。他严肃寡言,年轻时在同学中显得孤僻不合群,被视作性格古怪的“独行者”。童年缺乏父母关爱使他情感上较为冷淡,不擅长建立亲密的人际关系。牛顿终身未婚,也几乎没有浪漫感情的记录。除了少数几位学术友人(如哈雷、洛克等),他很少与他人深入交往。牛顿还极度敏感多疑,不能容忍批评。童年的心理创伤和青年时期的挫折在他身上留下阴影,使他容易与人对立冲突。他对别人一丝一毫的批评都非常介意,经常因小事怀恨在心。凡是得罪过他的人,牛顿日后必定伺机报复,毫不留情。例如,他与胡克、莱布尼茨等同行的争执著名于世:为了捍卫自己的成果和声誉,牛顿不惜倾尽精力投入漫长的优先权之争。牛顿晚年作为皇家学会会长时,性格变得更加暴躁专断,有人形容他成了学术界的“独裁者”,这与他早年孤独封闭的个性不无关系。需要指出的是,现代一些研究者推测牛顿可能具有**自闭症谱系(阿斯伯格综合征)**的某些特征。例如他在社交上的笨拙、刻板的生活习惯、全身心投入狭窄兴趣(如炼金术和数学)的表现,与阿斯伯格综合征的临床特征有相似之处。不过,牛顿身上也有超越这些特征的独特之处——他的创造力和实践才能远非常人可及。总体而言,牛顿一生中大部分时间选择了独来独往、潜心治学的生活方式,这种孤独性格既促进了他在科学上的全身心投入,也使他在人际关系方面表现出冷淡和刻薄的一面。

宗教信仰与神学兴趣

牛顿笃信基督教,但其信仰立场相当独特复杂。一方面,牛顿自认是虔诚的基督徒,坚信宇宙万物的和谐秩序昭示着上帝的存在与荣耀。他在科学研究中时常流露出强烈的宗教动机,认为探索自然规律就是在揭示上帝创造的伟大工程。牛顿认为,自然界必然遵循可计算的规则与定律,因为有一位理性、睿智的上帝创造了它并赋予其秩序。正如他在给友人的信中所指出的:

“Gravity explains the motions of the planets, but it cannot explain who sets the planets in motion.”(“引力可以解释行星的运动,但它无法解释是谁令行星开始运动。”)

牛顿在这里强调,即使万有引力定律能描述天体的运行机制,但宇宙最初的规划和动力仍来自上帝的旨意和力量。他相信正是上帝这位“智能而强有力的主宰”设计并维护了太阳系的和谐运转。他的科学观深受这种宗教信念影响:自然法则是上帝意志的体现,人类通过理性和实验可以领悟上帝创造的规律。另一方面,牛顿对宗教教义有独立见解,甚至带有浓厚的神学批判色彩。牛顿毕生研究《圣经》,撰写了大量神学笔记和论文,内容涉及对预言书的阐释、早期教会历史等。然而由于观点过于异端,他在有生之年从未公开发表这些宗教研究。事实上,牛顿是一位坚定的反三位一体论者(即信奉非三位一体的基督教一神论)。他受古代神学派别亚流派思想影响,认定上帝只有一位,反对将耶稣列为与圣父同等永恒的神。牛顿认为三位一体教义是教会后世的腐化,他追求的是还原早期基督教的纯粹一神信仰。这样的观点在当时被视为异端。由于17世纪英格兰仍有异端者被处死的先例,牛顿非常谨慎,始终秘而不宣自己的神学观点。他以“尼科德摩式”策略对待信仰,在公众场合装作接受国教教义,但私下钻研圣经原旨,自认是在为基督信仰正本清源。牛顿花费大量时间研究《启示录》《但以理书》,甚至尝试从中推算世界末日等预言。他曾计算《圣经》预言中的年份,推断世界可能在2060年左右终结,这显示出牛顿浓厚的千禧年主义倾向和神秘色彩。据其亲友回忆,牛顿临终前仍在研读圣经。他的遗稿中有超过百万字的神学笔记,涵盖对教义、预言、教会历史的广泛思考。这些手稿在他死后被家人尘封一个多世纪,20世纪才逐渐被学界发掘。由此可以看出,牛顿既是科学巨匠,也是一位怀抱宗教热忱的神学探索者。他对“上帝”和自然法则的理解是融合在一起的:自然法则之所以存在且有规律可循,正因为出自上帝的设计和维系。因此,牛顿一生对上帝怀有敬畏之心,视科学探索为领悟上帝之工作的途径。

科学探索的动机与方法

牛顿的科学方法论兼具经验实证和数学演绎的特色。他一方面热衷于通过精巧的实验来发现自然现象的规律,另一方面又善于用数学语言将规律表述为普适定律。在光学研究中,牛顿亲自设计实验,用三棱镜分解阳光证明白光成分;在力学研究中,他通过思想实验和数学推导统一了天上行星和地上物体的运动规律。牛顿秉持培根式的经验主义信念,强调从观测和实验出发,总结归纳出一般原理。他提出著名的科学原则“四条研究规则”,主张简单充分地归纳现象、不得轻易引入超出经验的假设等。特别值得一提的是,牛顿对理论的慎重态度。在《原理》第二版的“总释”结尾,他写下了那句传世名言:“Hypotheses non fingo”(拉丁文,意为“我不虚构假设”)。牛顿用这句话回应同时代一些学者对《原理》的批评——他们质疑牛顿并未解释引力背后的成因,只是假设了超距作用的存在。牛顿则坚定地认为,科学研究应以现象为依据推出结论,而不应凭空臆测尚无依据的假说。正如他所阐明的那样:只要实验观察已经证明万有引力的存在,而对于引力的成因,在缺乏进一步证据前提出假说是没有意义的。牛顿此处强调了经验与归纳的方法论优先性。这一原则后来被奉为科学实证主义的典范。当然,牛顿并非排斥任何理论构想,而是强调理论必须有经验支撑。他相信自然界的奥秘终将可以通过观察和理性的结合被揭示出来。牛顿对于“真理”的看法带有谦卑色彩。他在晚年反思自己的一生时曾感叹道:

“I do not know what I may appear to the world; but to myself I seem to have been only like a boy playing on the sea-shore... whilst the great ocean of truth lay all undiscovered before me.”(“我不知道世人如何评价我;但在我自己看来,我不过像是在海边玩耍的孩童……偶尔发现一块比寻常更光滑的卵石或更美丽的贝壳,而真理的汪洋却浩瀚无垠,完全展现在我面前尚未发现。”)

在这段著名的自白中,牛顿将真理比喻为无尽的大海,自承即使取得了卓越发现,也只是拾得几枚贝壳而已。这种谦逊求真的态度正是他科学精神的写照:永不自满,始终以探索自然规律的终极真相为目标。可以说,对牛顿而言,科学探索的最大动力在于揭示上帝赋予自然的秩序与奥秘;而他的方法是在经验事实的基础上,以数学和逻辑为工具,逐步逼近真理之海的彼岸。

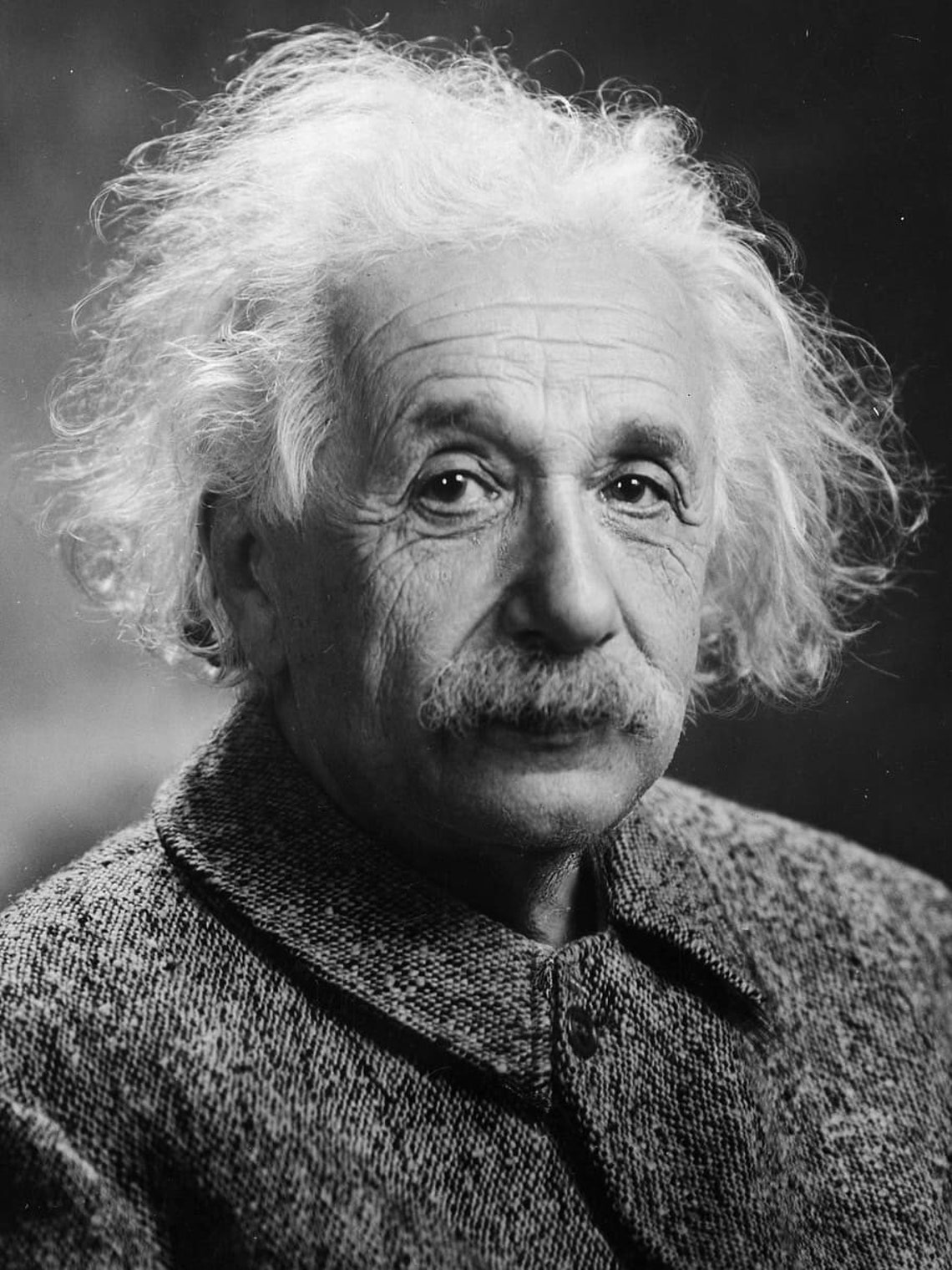

牛顿与爱因斯坦:多维度的比较

牛顿与阿尔伯特·爱因斯坦(Albert Einstein)分别是奠基经典力学和开创现代物理的两座丰碑。他们所处时代不同、个人经历各异,但都对科学和人类思想产生了划时代影响。下面将从成长与教育路径、社交性格特征、宗教信仰与“上帝观”、科学动机与方法论四个方面对两位伟人进行比较。

成长与教育路径

牛顿: 出身17世纪英国农村,幼年家庭变故使他养成独立自励的品格。牛顿少年时代并未显露出“神童”迹象,但在中学后期找到了学术兴趣所在,考入剑桥大学后如鱼得水,系统学习了数学和自然哲学。他基本上是循着体制内的教育路径成长起来的:从乡村语法学校到名牌大学再到学院研究员,一步步凭借优秀成绩获取认可。然而,牛顿在学业过程中也表现出不盲从权威的一面。当时剑桥课程仍以亚里士多德哲学为主,他却自学前沿科学著作,在课业之外钻研开普勒定律、笛卡尔几何等新知。可以说,牛顿总体上顺应学术体制的培养,但在思想上拥有自主探索的反传统精神,这为他后来突破旧范式打下基础。

爱因斯坦: 出生于19世纪末的德国犹太家庭,幼时曾在慕尼黑接受正规教育。但爱因斯坦极不适应僵化的德式学校纪律。他厌恶死记硬背,反感教师如军士般专横。据爱因斯坦回忆:“学校对我是失败,我对学校也是失败——学校让我厌烦,老师像军曹一样。我只想学自己想知道的东西,而他们只要我为了考试而学习。”这种与权威教育水火不容的态度,使他16岁时毅然辍学出走德国中学。爱因斯坦放弃德国公民身份,前往瑞士继续学业。在瑞士相对宽松的教育环境下,他完成高中并考入苏黎世联邦理工学院。大学期间他的成绩并非顶尖,一些课程还需朋友讲义帮忙才能及格。不过他在数学和物理上展露出极高悟性,常独立思考课堂以外的问题。毕业后,由于个性和犹太身份的原因,他一度找不到大学职位,只好在瑞士专利局任职。这段在体制外工作的时间里,爱因斯坦反而思想异常活跃,利用业余时间发表了震惊物理界的多篇论文(包括狭义相对论)。综上,爱因斯坦的成长教育之路带有叛逆色彩:他勇于违背令他窒息的教育制度,选择自我引导的学习路径。这种不拘常规的经历磨炼了他的独立思考能力,使他敢于挑战既有权威,最终取得革命性突破。

(小结:牛顿在正规学府中脱颖而出,而爱因斯坦则在对抗体制的叛逆中成才。一位较为顺承学院培养但思想开放,另一位刻意避开桎梏、自主探索,这造就了二人在青年成长道路上的差异。)

社交性格特征

牛顿: 个性内向孤僻,情感不外露。自童年起他就习惯独来独往,成年后大部分时间也是独自埋头于研究。牛顿在人际交往中缺乏热情,甚至显得冷淡刻薄。他不擅长公开表达,自述“让成绩说话”,很少主动在公众场合宣讲自己的发现(《原理》发表还是在朋友督促下进行的)。牛顿社交圈极小,没有婚姻和家庭生活,生活起居简单刻板。据记载,牛顿曾连续数月每天只吃一道菜、心无旁骛地计算。在待人接物方面,牛顿敏感而好嫉,容易因为学术纠纷与人格冲突反目。他与同时代科学家的关系往往紧张:著名的有与胡克就光学和引力问题的争执、与莱布尼茨就微积分发明权的争端。这些冲突一定程度上源于他性格中偏执和缺乏共情的一面。但需要强调的是,牛顿的孤独更多是主动选择。他将几乎所有精力献给学问,闲暇时也沉迷于炼金术与神学研究,而无暇亦无意经营社交。晚年荣誉加身的牛顿在公众形象上是高不可攀的学问权威,但个人生活中却依然我行我素、离群索居。因此,牛顿给后世留下了“孤高的科学巨人”印象:天才而怪癖,孤独而严厉。

爱因斯坦: 性格上兼具反叛的独立精神和亲切幽默的平易近人一面。年轻时代的爱因斯坦带有几分桀骜不驯的“怪才”色彩:他特立独行,不喜欢被束缚,与周围显得有些格格不入。据清华大学科学史教授吴国盛的评价,年轻的爱因斯坦“显得孤傲,甚至在某种意义上孤僻、不合群……永远是孤胆英雄,永远是独狼”。他在学术上没有长期的导师或门徒,更多靠少数志同道合的朋友交流切磋(例如他在伯尔尼组织的“小小学院”读书会)。然而,与牛顿的孤介不同,爱因斯坦并非刻意封闭自己。他结过两次婚,有家庭生活和子女,也结交了不少科学界内外的朋友。中年成名后,爱因斯坦更展现出友善风趣的公众形象。他蓄着长鬓白发、穿着随意,喜欢与学生和记者打交道,常以机智幽默的语句回应提问,成为“睿智长者”的代表性形象。例如,有记者问他为什么成功,他笑答:“因为年轻时所有困难的问题我都想过了。”又如他著名的俏皮话:“复利是宇宙中最强大的力量”,展现出诙谐的思维。爱因斯坦热心公共事务,也使他更具亲和力:他支持反战和平、反对种族歧视、关心社会正义,曾致信美国总统反法西斯,也为以色列建国筹款。这些活动让他成为家喻户晓的公众人物。尽管如此,爱因斯坦内心深处仍有孤独的一面。他本人曾感慨:“奇怪的是如此众所周知却依然如此孤独。”(It is strange to be known so universally and yet to be so lonely.)可见巨大的声誉并未消除他内心的疏离感。晚年的爱因斯坦在学术上与主流观点(量子力学)渐行渐远,某种程度上再次成为形单影只的异见者。这种科学上的“晚年孤独”也投射到他的生活:好友陆续故去,他常独自在普林斯顿沉思散步。不过,总体而言,爱因斯坦比牛顿更加平易近人且富于幽默,也更愿意与公众交流。他在媒体时代塑造出的形象是可亲的“大师”,被《时代》周刊评为“世纪伟人”。因此在社交性格和公众形象上,两人形成鲜明对照:牛顿严肃孤高,拒人千里;爱因斯坦平和诙谐,深入人心。

(小结:牛顿性格内向离群,公众形象冷峻威严;爱因斯坦则兼具独立特行与亲和幽默,更具公众影响力。一言以蔽之,牛顿是象牙塔中的孤独天才,爱因斯坦是世界舞台上的科学明星。)

宗教信仰与“上帝观”

牛顿: 虔诚信奉有位人格化的基督教上帝。他笃信《圣经》的权威,相信上帝按照完美秩序创造了宇宙万物,因而自然规律体现上帝的意志和智慧。在牛顿看来,上帝既是宇宙的创造者,也是持续维护宇宙运行的主宰。他常把科学研究视为认识上帝创造之宏伟工程的手段,带有强烈的宗教敬畏和使命感。牛顿每天研读圣经,经常祈祷,在署名发表的著作中也不避讳表达对上帝的赞颂。在《原理・总释》中,牛顿郑重写道:“这最美好的太阳、行星和彗星的体系只能出自一位全能者上帝的筹划和统治”。这种表述明确将自然秩序归功于上帝的筹划。可以说,牛顿相信**“上帝即规律之源”——正是由于上帝是全知全能且始终如一的,上帝制定的自然法则才具有普遍必然性。此外,牛顿也相信有些自然现象可能需要借助上帝的干预来维持。例如他认为,仅靠引力和行星初始运动,太阳系长期的稳定性仍难以保证,上帝可能会不时进行干预以校准行星轨道,从而保持宇宙的和谐。然而,牛顿的上帝观并非完全符合传统教义:他拒绝接受三位一体等教条,将耶稣视为受造物而非与父同体的上帝。这反映出牛顿追求纯粹一神论的倾向。他私下里认为自己是在恢复原初的纯正信仰**而非背离基督信仰。综上,牛顿的“上帝”是圣经中的创造之神、秩序之源;他以科学发现证明上帝的存在,以宗教热忱鞭策科学探索。对于真理,牛顿认为乃是上帝所设之自然规律,与圣经启示并行不悖——物理学的真理是上帝“第二本书”(自然之书)中的文字。

爱因斯坦: 虽出身犹太家庭,但他不认同有一位人格化的神干预人事。爱因斯坦年轻时曾短暂热衷宗教仪式,后因阅读科学入门书对圣经故事产生怀疑,很快放弃了传统信仰。他自称是**“不可知论者”或“宗教怀疑论者”,明确反对将上帝人格化。爱因斯坦屡次强调自己不相信“赏罚众生、干涉万事”的人格神,认为那种观念“幼稚天真”。那么爱因斯坦是否完全不信上帝?实际上,他常提到“上帝”,但所指并非宗教典籍中的人格神,而是斯宾诺莎(Spinoza)式的“神”**概念。爱因斯坦著名的一句话是:

“I believe in Spinoza's God, who reveals himself in the orderly harmony of what exists, not in a God who concerns himself with the fate and the doings of mankind.”(“我相信斯宾诺莎的神,一个通过万物存在的和谐秩序来体现自身的神,而不相信一个关心人类命运和行为的神。”)

爱因斯坦在此明确区分了他心目中的“神”和民间宗教的神:他所信奉的是融于自然规律与和谐之中的“神”,而非干涉人事、具有人格意志的主宰。这句话中的“斯宾诺莎的神”源自17世纪哲学家巴鲁克·斯宾诺莎的泛神论思想,即**“上帝即自然”。根据这种观点,上帝不超越于宇宙之外,而等同于宇宙本身及其秩序法则**。爱因斯坦深表认同,他欣赏宇宙万物背后高度统一简洁的理性结构,将对此的敬畏视为一种“宇宙宗教情感”。他在给友人的信中说:“对我来说,‘上帝’一词只是人类弱点的表达和产物……《圣经》是一堆古朴却相当幼稚的传奇”。可见他并不相信个人化的神圣启示。他也曾直言:“对于个人化的上帝这个观念,我无法当真”。不过,爱因斯坦并不自称无神论者。他反对激进无神论对宗教的嘲弄,认为**“科学没有宗教是跛子的,宗教没有科学是瞎子的”。这里的“宗教”在他语境中是指人类对崇高和谐之境界的敬畏,以及道德情怀,而非特定教义。他相信宇宙的理性本质**,常以“上帝”做隐喻来指代自然界终极的客观规律。例如当量子力学的发展引入概率和不确定性时,爱因斯坦坚决不接受纯随机性主宰基本过程的观点。他在给物理学家玻尔的书信中写下名言:“上帝不掷骰子”(God does not play dice)。这句话形象地表明,爱因斯坦深信自然规律具有确定性,上帝(即自然)不会以掷骰子的方式来决定微观事件的结果。总而言之,爱因斯坦的“上帝观”是泛神论和自然神论的融合:他敬畏宇宙的奇妙和谐,将其视为某种神圣的存在,但拒绝任何人格化的、干预道德和人类事务的神祇概念。在这一点上,牛顿和爱因斯坦截然不同——前者是虔信《圣经》的一位神,后者心目中的“神”更接近自然规律本身的同义词。

(小结:牛顿的上帝是传统的创造之神,赋予自然以法则且可介入奇迹;爱因斯坦的“神”则是自然本身的秩序与理性,不具人格也不涉人事。牛顿从信仰出发做科学,把科学视为荣耀上帝;爱因斯坦从理性出发谈信仰,用“神”象征宇宙的理性之光。)

科学动机与方法论

牛顿: 科学研究动机深受其宗教信念和对客观真理的执着驱使。他探索自然的终极目的是揭示上帝创造的宇宙秩序,因此对他来说,科学发现不仅有求知意义,更有宗教和哲学意义。牛顿在从事研究时表现出惊人的毅力和耐心,常年独自一人埋首计算与试验,这源于他内在强烈的好奇心和使命感。他相信自然的每个谜题都有确定的答案等待人类发现。方法上,牛顿是严格的经验主义和演绎法的结合体。他以实验事实为根基,不轻易假设未证实的机制(“我不作假设”的原则)。同时,他精通数学,善于将实验归纳出的规律上升为普遍定律,用公理化形式演绎推导新的结论。这一点在《原理》中体现得淋漓尽致:他从少数几个实验观测出发,借助数学推理推出整个宇宙的运行法则。牛顿讲究逻辑自洽和数学优美,认为真正的科学定律应当简单而普适,正如自然本身的简洁和谐。他曾说:“自然总是简约的,事物的原因不应繁复过于必要。”这反映他追求以最简法则解释最大范围现象的理念。牛顿对待科学问题非常严谨,一旦认定某理论站不住实验检验,便毅然摒弃,即使那是自己曾相信的想法。他在光学研究中改正过自己的错误,在力学研究中也多次调整定义和公理以符合现实观测。可以说,求真务实是牛顿方法论的核心。他对“真理”的定义偏重客观事实,即与自然现象一致的规律即是真理,而非某种先验的逻辑必然。牛顿把科学发现过程比作在黑暗中摸索上帝的足迹,只有以实验为灯、数学为杖,才能一步步接近真相。这种方法论使他的工作具有极高的可靠性和可验证性,也因此奠定了经典科学的范式。

爱因斯坦: 爱因斯坦从少年时代起便对宇宙奥秘怀有强烈的好奇与惊奇心。他回忆说,童年让他震撼的问题是指南针为何始终指向同一方向,这种对自然之谜的惊异感点燃了他探求原理的欲望。驱使爱因斯坦投身科学的动机首先是纯粹的求知欲和审美感:他热爱探究深层原理带来的心智愉悦,也崇尚物理理论中蕴含的和谐之美。他常说自己想要了解“上帝创造世界时是否有别的选择”,意指他渴望弄清自然定律是否唯一必然。这是一种对终极真理的执念,与牛顿的宗教色彩不同,爱因斯坦更多是哲学意义上的,对于宇宙为什么如此而不彼的追问。在科学方法上,爱因斯坦以理论直觉和创造性想象见长。他并非实验型科学家,事实上他在实验室中常显得笨拙。然而,他极富思想实验的才能,善于在头脑中构筑假想场景,以此突破惯性思维。例如16岁时他想象“追赶一束光”,由此萌发相对论的基本思想;后来又想象“电梯自由下坠”悟出广义相对论的等效原理。这种高度依赖想象力的研究方法需要强大的直觉和洞察力。爱因斯坦常凭借对物理本质的直觉判断去猜测正确的理论框架,然后再寻找数学表达和实验验证。因此有人说他的革命性理论不是从实验瑕疵中偶然发现,而更像是从逻辑与审美要求中“纯思维创造”出来的。这点与牛顿形成对比:牛顿偏重由实验归纳定律,爱因斯坦则更多从原理猜测出发再求验证。当然,爱因斯坦并非凭空幻想,他非常注重理论的一致性和简洁性。他深受穆赫(Ernst Mach)等人的影响,强调物理理论应建立在清晰定义的基础概念上,尽量减少多余假设。因此,他建立狭义相对论时取消了“以太”这一当时流行却未被观察证实的假设,与牛顿“我不作不必要假设”的精神异曲同工。另一方面,爱因斯坦比牛顿更大胆地运用了公理化和对称性原则。他追求理论的结构美感,曾说“真正令我着迷的是神秘的美”,认为一个好理论应有内在的必然性和美学吸引力。对“真理”的理解上,爱因斯坦倾向于柏拉图式的理性主义:他相信存在独立于人类的客观实在和真理,人类可以接近但永远无法完全把握。科学理论只是对真理的近似,随着认识深化会被更好理论取代。因此爱因斯坦并不把任何现有理论奉为绝对真理,他甚至一生都在试图推翻自己早年的理论以追求更高层次的统一。这体现出他永不自满的探索精神。当量子力学后来兴起、颠覆经典确定性时,爱因斯坦坚持认为量子理论不完备,还不是终极真理,因为它缺乏对单个事件确定原因的描述。他坚信真理应当是确定且统一的,这种信念驱动他晚年孜孜不倦寻求万有理论,尽管未能成功。总的来说,爱因斯坦的方法论特点在于大胆猜想与严格求简并举。他重视思想上的自由驰骋,又不忘以逻辑和实验检验为最终标准。正如他所言:“想象力比知识更重要”,但他也说“科学只有在成功地运用逻辑美感去解释经验现象时才有价值”。可见,爱因斯坦将直觉、美感、逻辑和经验融为一炉,以求接近自然的真实面貌。

(小结:牛顿和爱因斯坦在科学动机与方法上既一脉相承又风格迥异——两人都以追求自然真理为毕生志业,但牛顿更凭借经验归纳和宗教灵感,爱因斯坦则仰赖理性直觉和数学美感。牛顿脚踏实地,从实验出发构建高楼;爱因斯坦大胆想象,从原理假设俯瞰全局。两种方法论的差异,映射出经典物理与现代物理思维方式的不同。)

结语

综上所述,艾萨克·牛顿和阿尔伯特·爱因斯坦分别代表了科学史上两座丰碑式的人物。牛顿在动荡的17世纪凭借个人天赋和勤奋,奠定了经典力学体系,把人类对自然的理解推进到以确定性和普适性为特征的新时代。而两个多世纪后的爱因斯坦,则以惊人的创造力掀起相对论和量子论革命,开启了现代物理的新纪元。两人成长道路一顺一逆,看似迥异却都走向了科学高峰;性格特征一静一动,各自造就了特有的人格魅力和局限;信仰观念一神一哲,分别将上帝视为规律之源或规律本身;科研方法一实一虚,相辅相成地拓展了人类探索真理的手段。尽管性格和信仰上的巨大差异使牛顿和爱因斯坦成为截然不同的两类人,但他们有着共同的品质:对真理执着追求、对自然怀抱敬畏、对创新勇敢坚定。这些共同点正是伟大科学家所共享的精神底色。牛顿曾经站在巨人肩上看到更远,爱因斯坦则以他非凡的想象为后人插上翅膀。时至今日,我们缅怀牛顿的理性与虔敬,敬仰爱因斯坦的智慧与人文关怀。这两位天才,一位用“定理”书写了上帝的法则,一位以“相对”拓展了宇宙的边界。他们的思想余晖将长久地照亮人类探索真理的征途。

参考资料:【4】 Ethan Siegel. “Modern astrophysics answers Isaac Newton’s oldest question.” Big Think (2024).【9】 Isaac Newton. Letter to Richard Bentley, 17 Jan. 1693. The Newton Project.【25】 Isaac Newton. Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica (General Scholium, 2nd Ed., 1713).【34】 Wikiquote: Isaac Newton.【38】 邹翔. “走近艾萨克·牛顿的疯癫:人文与科学的多重阐释与构建.” 搜狐历史 (2017).【40】 知乎问答:“牛顿是一个怎样的人?”用户回答 (2021).【44】 “Isaac Newton Legacy – Biography.” Confinity (Legacies).【49】 Jacob Silverman. “The Genius in Private: Newton and Arianism.” HowStuffWorks.【11】 Wikipedia: Religious and philosophical views of Albert Einstein.【15】 维基百科:《爱因斯坦的宗教观》.【51】 Reddit – Albert Einstein about school.【54】 吴国盛等. “爱因斯坦的晚年为什么如此孤独?” 搜狐科技 (2022).

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自王春艳科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-42659-1486345.html?mobile=1

收藏