精选

精选

理查德·费曼(Richard Feynman)出生于美国纽约的一个犹太家庭,但父母并不信奉宗教。父亲梅尔维尔·费曼从小就立志让儿子成为科学家,在费曼尚在襁褓时就开始引导他的科学兴趣。童年时期的费曼在家中建立了简易的“实验室”,拆装收音机、自制防盗报警器,展示出惊人的动手能力和探索欲。他十一二岁时靠自己摸索修理收音机,以至于邻居惊叹他**“会动脑子修收音机”的本事。费曼的父亲注重培养的是理解事物本质**的思维:他不会让孩子死记硬背术语,而是带着费曼观察现象、提出问题。例如,一次散步时别的父亲只教孩子辨认鸟的名字,而费曼的父亲则指着鸟儿梳理羽毛的行为,启发他思考其中原因。费曼本人深情地回忆道:“你可以用世界上所有语言知道一只鸟的名字,但当你做完这些,你对那只鸟其实还是一无所知……所以不如仔细看看鸟在做什么——这才是重要的。我很小就明白了知道某物的名字和了解某物之间的区别。”(“You can know the name of a bird in all the languages of the world, but when you’re finished, you’ll know absolutely nothing whatever about the bird… So let’s look at the bird and see what it’s doing—that’s what counts. I learned very early the difference between knowing the name of something and knowing something.”)这一教育方式激发了费曼贯穿一生的强烈好奇心和独立思考能力。

少年时代的费曼展现出近乎“不安分”的高智商顽童特质。他精力充沛,爱搞恶作剧和小实验,脑子里总有层出不穷的点子。正如一位教育评论者所形容的,费曼**“太爱闹了,太能闹了,随时随地都要闹,无时无刻不在闹”——而支撑他这一连串“闹腾”举动的,首先就是近乎过剩的好奇心。他会为了弄清蚂蚁如何找到食物而花整个下午观察窗台上的蚂蚁爬行路径;也曾着迷于餐盘旋转现象,从中提炼出物理问题进行研究。这种对任何未解之谜都亟欲探究**的兴奋感,使他仿佛停不下来。现代医学可能会用“注意力缺陷多动障碍”(ADHD)的一些特征来描述费曼:例如难以长时间专注于无趣的事务、对感兴趣的事物高度专注投入,思维跳跃且行为好动等。然而,需要强调的是,费曼并非无法自制的“多动症患者”——他的精力和跳脱思维被高效地引导到了科学研究中。他在中学时期就自学了大量数学知识,轻松考入麻省理工学院,本科毕业后又前往普林斯顿大学攻读研究生。在学术道路上,费曼并没有因为精力过剩而分心偏科,反而表现出卓越的专注力和创造力,将旺盛的精力倾注于物理难题的解决。可以说,费曼具有某些类似ADHD的行为特征,但这些特质在他身上转化为了探索世界的动力和风趣不羁的个人风格。

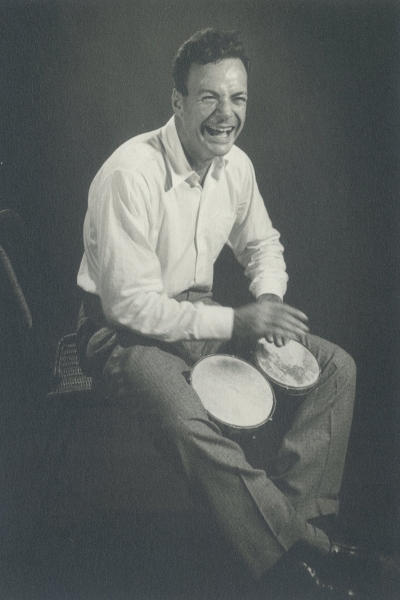

费曼的早期性格既外向又顽皮,幽默感十足。从大学时代起他就以恶作剧闻名:在洛斯阿拉莫斯参加原子弹研制时,他爱好破解同事的上锁文件柜作为消遣;闲暇时则敲起邦戈鼓,为紧张的科研生活平添几分戏谑。费曼善于以轻松平实的语言解释复杂概念,这使他后来成为深受欢迎的公众演讲者和作家。他发表的回忆录《别闹了,费曼先生!》充满了戏剧性故事和笑话,充分展现了其机智风趣、享受传播科学的一面。而在科研工作中,费曼又极为严谨勤奋。他于24岁获得普林斯顿博士学位,二战后在康奈尔大学和加州理工学院任教,30多岁就因开创性地重建量子电动力学而荣获诺贝尔物理学奖。可以看到,费曼成长轨迹中的每一步都闪耀着异于常人的智慧火花:家庭环境的早期熏陶、跳跃活跃的求知天性、顶尖名校的学术训练,以及日后对物理学研究的非凡贡献,奠定了他作为20世纪传奇科学家的地位。

教育与成长轨迹:家庭环境与早年兴趣

教育与成长轨迹:家庭环境与早年兴趣理查德·费曼和阿尔伯特·爱因斯坦都在童年时代表现出强烈的好奇心,但他们的家庭教育环境和求学道路有明显差异。费曼成长于一个开明的美国家庭,父亲从小鼓励他动手探究万物原理,母亲则以幽默感滋养了他的性情。在这样的环境中,费曼很早就接触科学实验,自制电子装置、破解收音机故障,在实践中学习。他在学校里成绩优异,但更热衷于课外自己探究。例如,高中时期他已自行学习高级数学,在校园里组织“数学俱乐部”给同学讲题,以满足求知欲。总体而言,费曼对学校教育持开放配合的态度,但不拘泥于课堂局限——标准课本的公式符号他都嫌弃繁琐,甚至发明过自己的一套符号体系来理解三角函数。这种不按常规出牌的学习方式,反映了他从小就培养出的独立钻研精神。正如费曼自己所说,他更看重真正的理解而非记忆:“很早我就懂得知道名字和理解事物是两码事”,这使得他在学业上如鱼得水,不断自我突破。

相比之下,阿尔伯特·爱因斯坦的早年经历则是在欧洲传统教育体系中磨砺出的特立独行。爱因斯坦1879年生于德国一个中产家庭,父亲经营电气化工厂,母亲擅长音乐。童年的爱因斯坦并非神童,相传他三岁才开始说话,性格内向喜欢幻想(后世有人猜测他可能有轻微自闭倾向,但未有定论)。他六岁开始拉小提琴,从音乐中体会到抽象之美。同时,一只神奇的指南针启发了幼年的他:指南针磁针不借助可见支撑却会转动,这令他第一次感受到自然界隐含着看不见的规律,由此对科学奥秘心生向往。爱因斯坦少年时期在德国的学校并不快乐。他讨厌刻板的死记硬背教学,多次与老师发生冲突,甚至被老师斥为“对课堂秩序的破坏者”。15岁时,他毅然辍学离开德国中学,转赴教育更自由的瑞士求学。据记载,爱因斯坦在瑞士阿劳中学遇到了开明的校长和启发式教学,这才如鱼得水。此后他考入苏黎世联邦理工学院,却依旧对某些制式课程提不起兴趣,常逃课自学自己喜欢的物理理论。他的大学成绩并非顶尖,甚至毕业后找不到教职,只能在瑞士专利局当技术审查员谋生。然而,这段“体制外”的闲暇时光反而成就了爱因斯坦:白天工作之余,他夜晚在公寓客厅醉心于自己的物理研究。正是在这段时期,爱因斯坦完成了震惊世界的“奇迹年论文”(1905年),奠定了狭义相对论、光电效应等开创性成果。

综合来看,费曼和爱因斯坦都在童年时期展现出强烈而持续的好奇心。爱因斯坦曾谦虚地说过:“我没什么特殊才能,我只是充满持续不断的好奇心。”(“I have no special talents. I am only passionately curious.”)。这句话同样适用于少年时代的费曼:好奇驱动下的自由探索使他们远超同侪。不过两人的成长环境也影响了他们的道路选择。费曼受益于家庭的科学启蒙和美国相对灵活的教育环境,一路顺遂进入名校深造;爱因斯坦则在抗拒权威的斗争中自我成长,选择了一条非典型的学术道路。在正式教育态度上,费曼更乐于结合课堂知识和自学实践,而爱因斯坦更倾向于挑战权威、独立思考。值得庆幸的是,两位天才最终都找到了释放天赋的舞台:费曼在二战后的美国学术界快速崛起,爱因斯坦则在瑞士专利局的寂静中孕育出了惊世理论。他们的经历表明,浓厚的童年兴趣和坚韧的求知欲,胜过任何刻板的天赋神话,为日后的科学成就打下了基础。

科学思维方式:逻辑推演与想象力的结合费曼和爱因斯坦在科学思维方式上都展现出高度原创性,但侧重点有所不同。费曼的思维以严谨的逻辑推演和动手实验并重。他擅长从基本原理出发重构问题,被称道为“能把任何复杂问题还原到初学者也能理解的程度”。事实上,费曼有句座右铭:“不能亲手创造的,就无法真正理解。”(“What I cannot create, I do not understand.”)这句话写在他去世时办公室的黑板上,象征他对构建式理解的信奉。费曼研究物理时经常亲自动手验证灵感:无论是旋转餐盘引发对电子自旋的联想,还是在太空航天委员会上将橡胶“O型环”放入冰水中现场演示失效机制,他都喜欢通过实验直观获取洞见。而在纯理论领域,费曼也展现出惊人的想象力——他发明了著名的“费曼图”来直观描绘粒子相互作用,把抽象的量子电动力学过程形象地刻画出来。可以说,费曼的科学思想既有工程师般的实际动手能力,又有数学家的逻辑演绎,更糅合了艺术家的奇思妙想。当被问及从事物理研究的乐趣时,费曼打了一个风趣的比方:“物理就像性爱:诚然它可能带来一些实际成果,但我们投入其中并不是为了那个。”(这句调侃充分体现了他的思维活跃和幽默感,即使在严肃的科学哲学话题上也不忘诙谐一笔。)

爱因斯坦的思维方式则以丰富的想象力和深邃的理论直觉著称。他善于抛开日常经验的束缚,在头脑中进行大胆的“思想实验(Gedankenexperiment)”。最有名的例子莫过于16岁的爱因斯坦幻想自己骑在光束上疾驰,从而开始思索经典力学和电磁学的矛盾。这种高度视觉化和直观的思维让他能够预见尚未证实的物理情景。爱因斯坦后来坦言,他并非通过复杂的数学推导首先获得相对论思想,而更多是凭借直觉和想象。在1929年的一次采访中,他直接说道:“我相信直觉和灵感。有时候我只是觉得自己是对的,尽管我并没有确切的证明……我非常具有艺术家的气质,能够自由运用想象。想象力比知识更重要。知识是有限的,而想象力环绕着世界。”(“I believe in intuitions and inspirations. I sometimes feel that I am right. I do not know that I am... I am enough of the artist to draw freely upon my imagination. Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world.”)。在这里,爱因斯坦强调的是创造性思维对科学突破的关键作用。当然,这并不意味着爱因斯坦不重视逻辑和数学。恰恰相反,他在建立广义相对论时求助于更高深的黎曼几何工具,在晚年孜孜不倦追求统一场论时也体现了严密演绎的执着。但总体而言,爱因斯坦的独特之处在于他先有直觉图景,后寻数学证明。他曾打趣说,如果某些公式推导不出结果,他会“冥想上帝的想法”,相信大自然的奥妙可以被类比于一种和谐的艺术来领悟。

比较两位科学家的思维,我们可以发现:逻辑和想象这两种要素在他们身上以不同配比产生效能。费曼更偏重从现实出发,步步为营地验证猜想,他常说科学发现过程需要脚踏实地、一点点试错摸索。而爱因斯坦更敢于从大胆假设起步,再运用逻辑去验证。他的朋友形容爱因斯坦“脑海中总有形象在奔腾,而不是干巴巴的方程”。爱因斯坦自己也承认思考时很少用语言或符号,而是以某种抽象的图像或感觉在脑中推演。两人的共同点在于对深层次原理的执着追求。他们都不满足于表面现象的解释,而要探究背后的简单美丽的法则:费曼重建量子电动力学时寻求的是统一电子与光相互作用的直观模型;爱因斯坦创建相对论时寻找的是统一空间、时间和引力的对称原理。他们证明了科学发现既需要缜密演绎,也离不开非凡创见。费曼和爱因斯坦恰似登山的不同路径:一位从现实山脚步步攀登,另一位从思想云端飘然下望,但最终都抵达了真理的峰顶。

性格与表达:外向与内敛的天才人格在性格气质上,费曼和爱因斯坦截然不同,展现了天才的两种典型形态。费曼是社交场合的“明星”型人物:外向健谈,幽默感十足,乐于表现自我。他从学生时代起就不怯场,喜欢给人讲解难题、表演小魔术般的科学现象。步入科研生涯后,费曼依然保持着顽童般的朝气:他在洛斯阿拉莫斯国家实验室时不仅圆满完成计算原子弹爆轰的任务,闲暇还大玩特玩地偷开同事的文件柜锁,以展示自己的机巧本领。他酷爱打鼓和音乐,在巴西访学期间学打弗朗明哥鼓,在狂欢节舞台上卖力表演,毫不拘泥于“严肃科学家”的刻板形象。《费曼讲物理》的合作者勒顿回忆说,费曼上课从不照本宣科,而是像说故事一样把物理讲得生动有趣,课堂上笑声不断。这种特质使费曼成为20世纪后半叶最出色的大众科普者之一。他的公开演讲和访谈节目风靡一时,在BBC纪录片《寻找快乐的科学》(1981年)中侃侃而谈,用妙喻阐释科学的美妙。他甚至直言不讳地将科学比作寻乐的冒险,正如前文提到的那句名言所揭示的态度。费曼常用诙谐的原话来表达自己的观点,例如他曾说:“宗教是一种信仰的文化;科学是一种怀疑的文化。”(“Religion is a culture of faith; science is a culture of doubt.”)。这类简练有力又富含智慧的表述,体现出他对公众交流的天赋——总能以轻松幽默的方式点明深刻的道理。因此,人们形容费曼是“物理界的表演艺术家”和“伟大的解释者”。他的性格魅力不仅让他在科学界游刃有余,也使他成为大众喜爱的传奇人物。

爱因斯坦则是“安静的思想者”型的典范。年轻时的爱因斯坦羞涩寡言,喜欢独处沉思。据同学回忆,他经常一个人沿着湖畔散步沉浸在自己的世界里,不善与多人打交道。成名之后,爱因斯坦在公众场合表现出的形象是平易近人但略显腼腆的长者。他并不擅长即兴演讲,有时在学术报告中因为思路超前而令听众摸不着头脑;相反,他更乐意用笔写作,与世人分享自己的见解。爱因斯坦的文字具有哲人风范而幽默内敛。例如,针对日常生活他有句名言:“当一个男子坐在美女身边一小时,就好像只过了一分钟。但让他坐在热火炉上一分钟,却感觉过了一个小时。这就是相对论。”这种俏皮的比喻展现了他诙谐的一面。再比如,二战后有记者问他是否有什么新武器能让人类避免战争,爱因斯坦回答:“有——最好的武器就是让全世界的人都像我一样聪明。”这既是自谦又是机智地讽刺了人性的局限。总体来说,爱因斯坦性格中的幽默是点到为止的,自我调侃式的,而非像费曼那般插科打诨、招摇过市。他更偏好的是思想上的幽默,比如以“上帝”隐喻自然规律(后文会提到),以智慧的火花来回应严肃的问题。

在公众传播方面,爱因斯坦和费曼的投入程度也不同。费曼乐于出演电视采访、写畅销书,把科学思想普及给大众;爱因斯坦则较少主动科普,他的公众影响更多来自于他卓越的科学地位和人格魅力,而非有意识的科普表演。爱因斯坦晚年投身全球和平主义和人道主义事业,撰写文章呼吁裁军、反战,其公众形象是一位睿智而富有良知的思想家。这和费曼的公众形象有所区别:费曼更多以“科学顽童”示人,用玩趣的方式启迪科学兴趣。一个有意思的对比是:爱因斯坦那张伸舌头的照片成为20世纪大众文化的标志,仿佛象征着天才带点玩世不恭的调皮;而费曼敲着邦戈鼓大笑的照片则展现了科学家热爱生活、快乐探索的一面。可以说,两人在性格与表达上的差异,让世人看到了天才多样的面孔:一个深沉含蓄,注重精神层面的交流;一个活泼奔放,善于把科学变成舞台上的趣味表演。但在内在本质上,他们都真诚热爱着宇宙的奇迹,并以各自独特的方式,将这份热爱传递给了后人。

在对待宗教与上帝的问题上,费曼和爱因斯坦都不属于传统宗教信徒,但他们的表达方式和侧重点有所不同。爱因斯坦在公开场合多次阐释过自己的宗教观。他不相信人格化的上帝,不认同上帝会介入人事的宗教教义,被他称作“天真的想法”。但他也不喜欢被贴上“无神论者”的标签,而更愿意自称“不可知论者”或“具有宗教情怀的无神论者”。爱因斯坦著名的表述是:“我相信斯宾诺莎的上帝,那位显现于万物和谐秩序之中的上帝,而不相信会关心人类命运和行为的上帝。”(“I believe in Spinoza’s God who reveals himself in the orderly harmony of what exists, not in a God who concerns himself with the fates and actions of human beings.”)这里的“斯宾诺莎的上帝”指代一种与自然规律同一的神性,即上帝等同于宇宙本身的秩序与和谐。这反映出爱因斯坦深信自然法则的客观性和崇高性:宇宙的宏伟设计本身即值得敬畏,无需假设一个人格神在幕后操纵。尽管他不用传统宗教语言,他却常以“上帝”作隐喻来谈论自然规律的奥秘。例如,针对量子力学的随机性,爱因斯坦在1926年写信给好友马克斯·玻恩时断言:“无论如何,我坚信上帝不会掷骰子。”(“I… am convinced that He [God] does not play dice.”)这句话表面提到“上帝”,实则表达了他对宇宙不应是纯粹概率随机的看法,以及对确定性真理的信念(这一点我们在下一节详细讨论)。爱因斯坦还曾在一次演讲中形象地说:“没有科学的宗教是跛子的,没有宗教的科学是盲目的。”(“Science without religion is lame, religion without science is blind.”)这句话并非要把教会教义与科学混为一谈,而是指科学研究需要一种近乎宗教般的信念——即相信大自然的规律是可被理解的;反过来,宗教若脱离了对客观世界的理解,则容易陷入盲目。可见,爱因斯坦心目中的“上帝”更多是一种对宇宙理性秩序的诗意称呼,是他对大自然秩序之美的敬畏和信仰。

费曼对待宗教则更为直率和质疑。他从家庭影响上就不甚宗教化——父母虽然有犹太背景但不守宗教戒律,而是鼓励他采用怀疑精神看待一切。费曼成年后在各种公开言论中表露出无神论/不可知论的倾向。他曾明确表示自己是不信教的,对超自然并无相信。他对宗教最大的批评在于缺乏证据且拒绝怀疑。费曼喜欢把科学和宗教作对比:科学鼓励提出问题、检验假设,宗教则往往要求信徒无条件服从教条。在一次访谈中他一针见血地说:“宗教是一种信奉信念的文化,而科学是一种怀疑求证的文化。”这句话言简意赅地指出了两者思维方式的差异:科学家习惯于怀疑一切、追求证据;而宗教信仰者以信心为美德,不要求实证。费曼从科学视角出发,认为我们不应以神秘解释来填补未知。他打趣道:“人类发明‘上帝’是为了解释那些无法理解的神秘。每当我们不懂的东西,人们就搬出上帝来解释。”在他看来,与其用超自然原因作终极解释,不如承认未知、继续探索自然规律。本质上,费曼对“上帝”的看法是自然本身已经够神奇,无需超自然干预。他在一次演讲中谈到宇宙之广大、时间之久远、生命形式之丰富,然后说:“如此奇妙宏大的宇宙,绝非仅仅搭了个舞台让上帝来看人类善恶挣扎的戏——舞台太大,而戏太小。”这一形象的比喻道出了他对传统宗教人类中心论的不认同:宇宙并非为人类而设,人类只是浩瀚自然中的一部分。此外,费曼强调科学和宗教应各司其职:宗教或可提供道德意义上的安慰,但绝不能干预对客观真理的探求。他反对以宗教信仰来否定科学证据,例如他批评过创造论对进化论的否定,认为那是用主观信念扭曲客观事实。

总的来说,费曼和爱因斯坦都没有传统宗教信仰,但他们都具有一种对**“宇宙之神秘”的崇敬。区别在于,爱因斯坦倾向于用泛神论或斯宾诺莎式的语言,把自然规律本身视作某种“神”,带有哲学沉思色彩;费曼则更倾向于以怀疑论和经验论来谈论宗教,语言风格直截了当,强调科学方法论的优越性。两人异曲同工之处在于都认同自然法则高于一切权威**:对他们而言,真正值得信仰的“神”,不是经书中的人格神,而是客观世界的真理本身。

对“真理”的认知:终极答案还是拥抱不确定性关于是否存在终极真理,以及如何对待不确定性,费曼和爱因斯坦的态度体现出科学哲学立场的差异。这既源于他们所处时代科学图景的不同,也反映了各自性格使然的选择。

阿尔伯特·爱因斯坦倾向于相信客观上存在一个终极的、和谐的真理,即便人类未必能完全触及。爱因斯坦一生都在追求统一的基础理论(例如统一场论),正是基于这样一种信念:自然界的各种力和规律终归应融合为一个完整优美的体系。这种信念某种程度上是一种“信仰”——爱因斯坦坦承,科学研究需要对宇宙的合理性怀有信心:“我无法想象没有这种深邃信念的真正科学家。”他认为科学家的内在驱动力来源于一种宗教般的情怀:坚信“现实世界的规律是理性且可理解的”。正因如此,爱因斯坦对于量子力学的不确定性解释始终感到不满足。在他看来,量子力学的统计概率预测虽然成功,但并不揭示“老天的底牌”。他用*“上帝不掷骰子”*来表达对纯随机性的质疑。在爱因斯坦的理想中,真理应当是确定的、具有因果连续性的;目前的理论有不完美之处,人类应该继续寻找更深层的确定性原理。这并非顽固不化,而是他对真理的认知使然:真理应该是客观存在的,而科学的任务是逼近它。与此同时,爱因斯坦也清楚科学理论永远是近似,他说过“无论多少实验也无法证明我是对的,但只要有一个实验能证明我是错的”这样的话,强调科学知识的暂时性和可证伪性。这说明在实践层面,爱因斯坦尊重不确定性和实验检验;但在信念层面,他更偏好认为自然界有其终极合理性,人类理性有能力(至少在原则上)摸索到那终极真理的一角。

理查德·费曼则以拥抱不确定性而著称。他多次表达过对未知的坦然和对绝对确定答案的怀疑。费曼认为,科学的本质就在于不断逼近真相的过程,而非宣称掌握终极真理。对于宇宙最终是否有一个“大写的真理”,他持开放态度:也许有,也许无,重要的是我们持续探索的态度。费曼在一次演讲中说道:“我可以坦然地与疑问、不确定和未知共存。我觉得不知道比自以为知道但其实可能错了要有趣得多。”(“I can live with doubt and uncertainty and not knowing. I think it’s much more interesting to live not knowing than to have answers which might be wrong.”)。他接着说:“我有大概的答案、可能的信念,对于不同事物有不同程度的确定性,但我对任何东西都不敢百分之百确信。”费曼的这一表白十分经典地阐释了科学探索者的心态:承认我们所知有限,不害怕承认“我不知道”。他甚至认为,不确定性本身就很美妙,让人保持谦卑和好奇。费曼还曾调侃道:“宁可有无法回答的问题,而不要有不可质疑的答案。”可见,在费曼眼里,所谓“终极真理”如果真的存在,也可能超出人力所及,与其执着于不可证实的终极答案,不如享受探索过程中不断修正认知的乐趣。

将两位大师的观念放在一起对照,我们发现了一种微妙的互补。爱因斯坦所代表的是对理性秩序的信念:他相信宇宙就像一本大书,尽管我们现在只读了几页,但书中的内容是连贯而有意义的,总有一天可以逐渐读懂更多。费曼所代表的则是对不确定性的尊重:他提醒我们即使读到了这本书的许多章节,也要保持怀疑和谦逊,接受某些页码可能永远空白或难解。他们都深知科学不是绝对真理的代名词:爱因斯坦承认理论需接受经验检验才能“站得住”(他一句名言:“真理就是能经受住经验考验的东西”),费曼则强调科学永远与概率和逼近相伴而行,没有最终的权威定论。或许可以这样说:爱因斯坦寻找真理,就像寻求一条普适的宇宙定律;费曼追求真理,更像享受一段拨开层层迷雾的旅程。前者给了科学以目标和意义,后者给了科学以方法和灵魂。

总结

总结综上所述,理查德·费曼和阿尔伯特·爱因斯坦作为20世纪最杰出的两位物理学家,在成长经历、科学思维、人格特质、宗教观念以及对真理的态度上既有鲜明对比,又有内在共鸣。他们都秉持了一生的好奇心与求知欲,把对自然的热爱化作卓越的创造力;但他们一个恣意洒脱、幽默风趣,善于以游戏人间的姿态面对世界,另一个深沉敏锐、哲思睿远,更倾向于静观宇宙的奥秘。他们的异同为我们揭示了天才的多样性:求真之路并非只有一条,理性与想象、怀疑与信念都在科学的进步中扮演着不可或缺的角色。正如费曼所言:“科学是对专家的无尽怀疑”;也如爱因斯坦所示,科学离不开对宇宙秩序近乎宗教般的信仰。两位大师共同为后人树立了一种典范:保持对世界的赤子之心,勇于标新立异又敬畏客观事实。在对天才的认知和科学哲学的思考上,他们的故事与思想将长期启迪着热爱真理的人们。

参考资料:本文参考并引述了费曼和爱因斯坦的自传、书信及访谈中的原话,以及权威传记和评论文章,以保证对比分析的准确性和丰富性等。上述引文中的英文为两位科学家原话,括号内为中文翻译。通过这些珍贵的第一手资料,我们得以更深入地体会费曼与爱因斯坦的思想世界和人格魅力。他们的言行所透露的智慧,将继续引领我们在科学与哲学的交汇处探索前行。

| 主题 | 来源 | 说明 |

|---|---|---|

| “想象力比知识更重要” | Quote Investigator 对 1929 年采访的考据 (quoteinvestigator.com) | 提供爱因斯坦原话的最早文献溯源 |

| “上帝不掷骰子”来信 | Britannica & Aeon 对 1926 年致玻恩信件的解析 (Aeon, Encyclopedia Britannica) | 解释爱因斯坦为何质疑量子随机性 |

| 费曼黑板遗言 “ What I cannot create, I do not understand.” | Reddit 旧贴收录黑板照片与出处说明 (Reddit) | 1988 年费曼去世时办公室黑板 |

| “宗教是信仰的文化;科学是怀疑的文化” | Goodreads 引录自费曼演讲 (Goodreads) | 费曼在公共讲座中关于科学与宗教的经典语句 |

| 童年修收音机逸闻 | Feynman 回忆录二手引文(Substack 整理) (profiles123.substack.com, Dalton Mabery) | 讲述“靠动脑修好收音机”轶事 |

| 费曼拥抱不确定性的名言 | BrainPickings(现 The Marginalian)文章 (The Marginalian) | 引用“I can live with doubt and uncertainty…” 段落 |

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自王春艳科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-42659-1486238.html?mobile=1

收藏