博文

爱因斯坦:格格不入的天才成长之路&是不是白眼狼

||

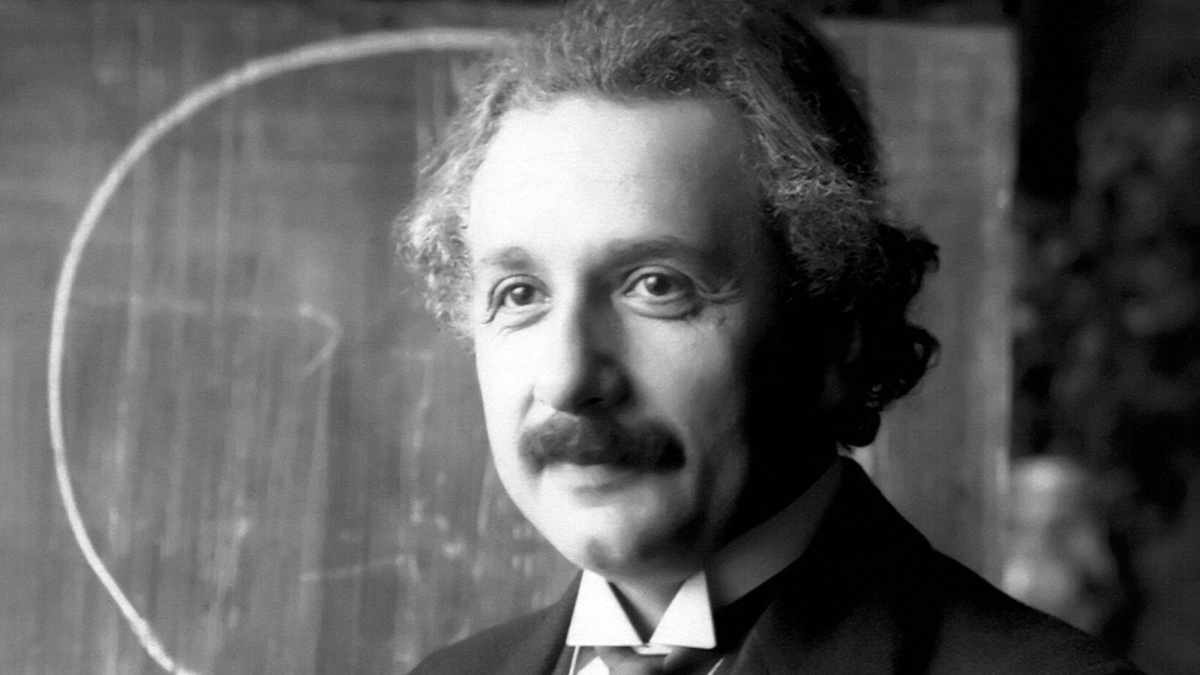

年轻时的阿尔伯特·爱因斯坦(约1905年前后)。他在传统教育体系中备受约束,却在体制外的探索中焕发出了惊人的才华。

阿尔伯特·爱因斯坦,这位日后举世闻名的物理学家,其成长之路却充满了与传统教育体制格格不入的经历。他自幼对真理怀有强烈执着,但在学校里却因不合群和不守常规而备受误解。在这部以第三人称叙述的传记中,我们将回顾爱因斯坦如何在严苛的学校环境中感到窒息,却通过自学和少数伯乐的帮助,最终展现出非凡的潜力。这段故事不仅描绘了爱因斯坦的个人细节与所处环境,也引发我们对当代教育如何对待类似天赋儿童的思考。

窒息的德式教育爱因斯坦的早年在德国慕尼黑度过。童年时期,他被送入严格奉行纪律和背诵的德式学校。在那里,课堂如同军队般要求服从,学习主要靠机械记忆和反复背诵。这种形式主义的教育方式令爱因斯坦感到窒息。他对这种填鸭式学习兴趣缺缺,经常提出超出课本的问题,令老师尴尬不已。据记载,年幼的爱因斯坦并非功课跟不上,反而是对过于刻板的教学深感不满。他鄙视死记硬背,不愿人云亦云,并毫不掩饰自己对课堂的不耐烦。在老师眼中,这种“不守规矩”的表现简直是离经叛道——爱因斯坦因此被视作问题学生。班上的同学也很少真正理解他;他性情内向,喜欢独自思考,与同龄人显得有些格格不入。小学时期,爱因斯坦常感到被同伴孤立,在人群中形单影只。因为他总爱刨根问底,提出老师也无法轻易回答的难题,这使一些教师觉得这个孩子桀骜不驯、故意冒犯权威。

在当时的德国社会,爱因斯坦的身份还有另一层“异类”的烙印——他出身于犹太家庭。在他成长的十九世纪末慕尼黑,犹太人只占人口的约2%,是社会中的少数。这一背景也让年少的爱因斯坦更像局外人,进一步加深了他与周围环境的隔阂。据后来的一位中学教师回忆,老师们普遍对爱因斯坦的不服从感到恼火。在一次冲突中,他的希腊语老师约瑟夫·德根哈特甚至愤怒地对他说:“你将来注定一事无成!”还指责爱因斯坦的存在“破坏了整个班级对教师的尊敬”。在这种敌对的氛围下,少年爱因斯坦愈发厌倦学校的条条框框。他开始明白,在这所讲究服从胜于好奇的学校里,自己的思想永远无法自由生长。15岁那年,爱因斯坦决定提前离开这所令他窒息的学校。他没有等到正常毕业就毅然退学,据说还伪造医生证明以规避当时日益临近的军事征召。带着对德国刻板教育的失望,1895年的少年爱因斯坦踏上了前往瑞士的新旅程。

瑞士求学的转机离开德国后,爱因斯坦在瑞士找到了喘息之机。他进入了位于瑞士阿劳的州立中学(Aarau Cantonal School)继续完成高中学业。这所学校以教育改革家裴斯泰洛齐的理念为指导,倡导启发式和直观式教学,与德国旧式学校有着天壤之别。阿劳的课堂气氛自由宽松,老师鼓励学生独立思考,而非死记硬背。在数学课上,教师常用形象化的图示和实验来阐明概念,而非让学生机械刷题背公式。据记载,这种重视视觉化理解和动手探究的教学方式令爱因斯坦如鱼得水。多年后有人发现,他在阿劳的各科成绩单几乎清一色是最高分6分,可见他在这里真正发挥了潜力。对比之前在慕尼黑的压抑岁月,瑞士的学习生活仿佛为爱因斯坦打开了一扇窗,让他的创造力得以呼吸。

在阿劳就读期间,爱因斯坦寄宿在当地一户温暖的家庭,与寄宿家庭的成员关系融洽。这段日子里,他不再是课堂上的格格不入者,而是被视为有个性、有思想的学生。据学校老师回忆,爱因斯坦时常提出新奇的问题,老师们不仅没有呵斥,反而乐于和他讨论。这种平等开放的学术氛围,使爱因斯坦感受到前所未有的尊重和学习乐趣。他曾在毕业作文中憧憬未来要成为一名教师,理由是希望能自由探索数学与自然科学的理论领域,同时“不受繁琐事务羁绊”地教学。这番话可视为他在瑞士求学经历的心声折射:一个热爱真理的年轻人找到了适合自己成长的土壤。

17岁时,爱因斯坦顺利通过了瑞士联邦理工学院(苏黎世工业大学,即ETH)的入学考试,正式开始大学生活。他之所以能够考入这所著名学府,很大程度上要归功于在瑞士中学获得的良好基础和自信心。然而,更重要的是,他早已在课外自行涉猎了远超中学范畴的知识。例如,年仅15岁的爱因斯坦就已经自学完微积分;而据报道,他在十一二岁时读物理的理解力已达到大学水准。这些令人惊讶的知识储备并非来自课堂灌输,而是源于他的自主学习和求知欲。爱因斯坦十岁时结识了一位名叫马克斯·塔尔穆德(Max Talmud,后改姓为Talmey)的家庭好友。这位年长爱因斯坦十一岁的医科学生每周都会来爱因斯坦家中做客,用通俗方式向小爱因斯坦介绍数学、哲学等各领域的新知识。塔尔穆德送给爱因斯坦一本几何学教科书,手把手引导他钻研,还带来了康德的《纯粹理性批判》等哲学著作。更令小爱因斯坦着迷的是,塔尔穆德提供了一套由伯恩斯坦编写的21卷《自然科学通俗读物》,其中鼓励读者做思想实验:比如想象“骑在光束上旅行”会是怎样的情景。这个奇妙的念头在少年爱因斯坦心中埋下种子——多年后,他正是通过类似的思想实验开创了相对论的突破。可以说,在瑞士求学和家庭友人的共同作用下,爱因斯坦的学习主要依靠阅读和自悟。课堂不再是他获取知识的唯一来源,更像是他自主探究的补充。在体制教育之外,他的视野已经远远拓展,思想也日益独立成熟。

大学年代:我行我素的学生1896年至1900年,爱因斯坦在苏黎世联邦理工学院度过了大学时光。然而,即便来到相对自由的大学环境,他与传统教育模式的矛盾依然存在。在大学里,爱因斯坦选修了物理和数学专业课程,但很快发现某些课程对他而言过于死板或浅显。他依旧钟情于自行研读前沿科学论文,沉浸在自己的思考世界中。这种我行我素的学习方式使得他并非每堂课都按时出勤。据他的同窗回忆,爱因斯坦经常蹺课自学,然后靠向好友借笔记来弥补落下的内容。例如,他的大学密友马塞尔·格罗斯曼(Marcel Grossmann)就是经常借给爱因斯坦笔记的同学。格罗斯曼笔记之详尽,使爱因斯坦即使缺课也能勉强应付考试。1900年毕业时,爱因斯坦的成绩并不算特别突出——平均分为4.91分(满分6),大致相当于中游水平。他在自己感兴趣的数学物理课程上拿到高分,但对他认为乏味的课程投入很少精力,这拉低了整体成绩。不过,他的才华在同学圈中已有所展露,好友们知道他思维活跃、见解非凡,只是课堂表现无法反映而已。

然而,大学里的某些教授并不欣赏爱因斯坦的特立独行。尤其是实验物理教授海因里希·韦伯(Heinrich Weber)等人,对这位爱迟到、常提尖锐问题的学生颇有微词。据记载,爱因斯坦在课堂上有时会插科打诨,或公然质疑教材权威,这些行为在传统师生观念下被视为对老师的不敬。毕业前夕,爱因斯坦需要教授们的推荐信来谋求助教等初级学术职位。不幸的是,他偏偏找了和自己关系紧张的韦伯教授撰写推荐信。韦伯对爱因斯坦的不满最终反映在这封关键的信中——据爱因斯坦本人后来感叹,如果不是韦伯在推荐信中从中作梗,他早就找到学术职位了。1900年毕业后,爱因斯坦满怀憧憬地向多所大学投出求职申请,却屡遭拒绝。同班的其他几位毕业生(包括他的好友格罗斯曼)纷纷被留校任用或推荐为助教,唯独爱因斯坦由于没有教授的有力举荐,始终被排除在学术圈外。短短几年间,这位才华横溢的青年仿佛被主流学院体系遗忘了。

逆境中的低谷与新生大学毕业后的两年对爱因斯坦来说是灰暗而艰难的。他一度陷入经济窘境和前途未卜的困境。由于找不到正式科研或教学工作,爱因斯坦只能寄居在朋友处,靠临时的家教和 substitute 教师职位勉强维生。更不幸的是,他甚至被一些辅导学生的工作炒了鱿鱼,原因可能是他过于强调理解原理,反而令只想应付考试的学生和家长不满。1902年,穷困潦倒的爱因斯坦来到人生的最低谷。同年底,他的父亲病重离世。老人家带着对儿子前途的深深忧虑离开人世——据说爱因斯坦终生遗憾父亲是带着“儿子是个失败者”的印象走的。这段时期,爱因斯坦不仅要忍受生活的拮据,还要承受理想破灭的煎熬:昔日的同窗在大学和实验室大展宏图,而他只能在陌生的城市漂泊,无处施展才华。传统道路已对他关闭,年轻的爱因斯坦不得不另寻出路。

幸运的是,困境中他并非孤立无援。此时挺身相助的,是大学时代结交的好友马塞尔·格罗斯曼一家。格罗斯曼的父亲在瑞士伯尔尼专利局有人脉,他了解到爱因斯坦的处境后,向伯尔尼联邦专利局的主管写信举荐了爱因斯坦。在长辈的这番奔走下,爱因斯坦终于迎来了一份稳定的工作:1902年6月,他被伯尔尼专利局聘为三级技术审查员,月薪足以糊口。对一心想搞科研的爱因斯坦来说,专利局的日常工作虽然枯燥(每天需审核各式各样的发明专利申请),但至少解决了生计问题,更重要的是,它提供了宝贵的闲暇。相较学术机构的繁忙授课和科研任务,政府公务员的工作时间反而固定而从容。爱因斯坦每天按时下班,晚上和周末都属于自己。他喜出望外地发现,终于可以在没人干涉的情况下自由思考物理难题了。

来到伯尔尼后,爱因斯坦与几位志同道合的朋友组建了一个非正式的小团体,戏称为“奥林匹亚学会”。这个三人组织包括爱因斯坦和他的两位年轻伙伴康拉德·哈比希特与莫里斯·索洛文,他们经常在业余时间聚在一起讨论数学、物理和哲学问题。在没有教授指导的情况下,爱因斯坦和朋友们阅读讨论了各自感兴趣的书籍,比如休谟和马赫关于时间观念的论述。这些讨论碰撞激发了爱因斯坦对经典物理假设的怀疑和新想法的诞生。可以说,奥林匹亚学会成为爱因斯坦继续学习和研究的替代学术圈,为他提供了批判交流的社群支持。与此同时,他在专利局也结识了一位意气相投的同事米歇尔·贝索(Michele Besso)。贝索是爱因斯坦在专利局难得的知音,两人常利用午休或下班后的散步时间探讨最新的想法。据后来爱因斯坦在论文致谢中透露,他在建立狭义相对论的过程中曾多次与贝索深入交谈,并从中获益匪浅。这些少数几个好友的存在,为爱因斯坦在体制外的孤独求索之路提供了精神支持和智慧火花。

就这样,从1902年起,爱因斯坦白天在专利局履行检查员职责,夜晚与周末则完全沉浸于物理研究。他利用办公桌上的草稿纸演算方程,在脑海中幻想各种极端情境:光速旅行、原子无序运动、时间快慢流逝……这些当时看来异想天开的念头,其实都是在进行伟大的科学实验——只不过实验室在他的头脑中而已。1905年,爱因斯坦年仅26岁。这一年,他在没有任何大学研究团队支撑的情形下,于业余时间接连发表了四篇划时代的论文。它们分别论证了光量子假说(揭示了光具有粒子性,用以解释光电效应)、证明了原子的存在(通过解析布朗运动)、建立了狭义相对论(推翻牛顿的绝对时空观)以及推导出质能当量公式E=mc²。后世将这一年称为爱因斯坦的“奇迹年”——这四篇论文彻底改写了现代物理的进程。令人称奇的是,当时的爱因斯坦只是个籍籍无名的三等小职员,他的研究既无经费支持,也非出自名校实验室,而是完全利用业余时间独立完成。正如历史记录所指出的,爱因斯坦在专利局工作期间完成了一系列惊人的理论创见,这些论文大多是在他下班后的闲暇中写就的。由于缺乏正式的学术职位,他甚至无法便捷地获取最新的科学文献,只能靠自己从头摸索。这种与主流学界近乎隔绝的状态,反倒让爱因斯坦避开了陈规成见的束缚。从某种意义上说,正是体制的忽视给予了他独立思考的空间,使他能以全新的方式整合物理学的碎片知识。在专利局那间寂静的办公室里,这位被学院抛弃的天才完成了常人难以想象的壮举。

才华终被识得

爱因斯坦在专利局的“孤军奋战”终于迎来了回报。1905年奇迹年之后不久,物理学界开始注意到这位籍贯不详的作者发表的奇异论文。起初,学界对相对论等新理论将信将疑,但一些有远见的权威人物如普朗克等,很快认识到这些工作的价值。1908年,苏黎世大学的物理学教授阿尔弗雷德·克莱纳(Alfred Kleiner)便向校方力荐给予爱因斯坦一个教职机会。在他的推动下,爱因斯坦受邀回母校苏黎世联邦理工学院讲学,并于次年(1909年)被任命为苏黎世大学理论物理的副教授。此时,距离他还是一个在伯尔尼默默无闻改文件格的专利局小职员,仅过了短短四年。到了1909年底,爱因斯坦已在德语学术界声名鹊起,被公认为新锐的科学思想家。随后几年里,各大学竞相向他抛出橄榄枝:他曾赴布拉格德意志大学任教授,不久又回到苏黎世担任教授。1914年,普鲁士科学院和柏林大学更是联手以极高规格邀请爱因斯坦赴柏林任职,提供了几乎不需教学、专注研究的理想条件。曾几何时,这位青年还被老师断言“不会有出息”;而如今,他终于站上学术殿堂的中心。那些当初质疑他、不理解他的老师们,恐怕也想不到爱因斯坦会以这样的方式实现自己的价值。

在爱因斯坦的成长旅程中,有几位关键人物起到了识才与护航的作用。少年时代,正是父母开明的教育和家中好友塔尔穆德的指引,点燃了他对科学的热情。大学毕业后的困顿岁月里,好友格罗斯曼父子为他谋得专利局职位,帮他渡过难关。在科研孤旅中,像贝索这样的挚友始终与他并肩交流,使他不致陷入真正的孤立。当他的成果初露锋芒时,又有克莱纳这样的学界前辈向他伸出援手。可以说,如果没有这些慧眼识珠的贵人相助,爱因斯坦的天赋也许更难冲破重重阻碍被世人所承认。

爱因斯坦的一生证明了天才并不总是符合传统标准。年轻的他在应试教育下险些被埋没,但他对真理的不懈追求和独立思考最终照亮了世界。从令他窒息的教室到任其遨游的思想原野,爱因斯坦用自己的经历诠释了多元教育与个性发展的价值。这个在体制教育中显得“不合群”的少年,后来成为改变科学史的巨人。这段真实的成长故事,既是对爱因斯坦个人的礼赞,也为教育工作者和政策制定者提供了深刻的启示:也许我们更应宽容并支持那些像年轻的爱因斯坦一样特立独行的孩子,为他们提供施展天赋的空间。正如爱因斯坦自己所相信的,培养独立思考的头脑比灌输现成知识更加重要——一个充满想象力且勇于质疑的心灵,才可能孕育出改变世界的创造力。现实中的“爱因斯坦”也许凤毛麟角,但当他们出现时,我们的教育体制能否敏锐地识别他们、包容他们、成就他们,这将关系到下一个伟大思想的诞生。爱因斯坦的成长之路告诉我们:教育不应是千人一面的流水线,而应当允许每颗奇异的种子自在生长,终有一日开出惊世之花。

参考资料:

CliffsNotes 学习笔记:《Unveiling Albert Einstein's Learning Journey》

Marina Vagin:《Albert Einstein's Struggle with School》, Enlightium Academy Blog, 2018

Pigeon Roost 网志:《The Education of Albert Einstein》, 2017

David Bodanis:《Einstein the Nobody》, PBS NOVA专题

Britannica百科:《Albert Einstein – From graduation to the “miracle year” of scientific theories》

MacTutor 数学史传记:John J. O'Connor 等,《Albert Einstein (1879-1955)》

Sarah Pruitt: History.com专题:《6 Things You Might Not Know About Einstein’s Theory of Relativity》

James A.:《Chapter 7: The Happiest Thought (1906–1909)》, Medium, 2020

《阿尔伯特·爱因斯坦传记》, Phy.PMF.unizg.hr 网站

Pigeon Roost 网志:《The Education of Albert Einstein》, 2017

爱因斯坦困顿的早年:贫困、低谷与贵人相助大学毕业后的失业困顿

1900年爱因斯坦大学毕业后,却陷入了长达两年的失业困境。当时由于他在苏黎世联邦理工学院期间与教授海因里希·魏伯(Heinrich Weber)关系紧张,魏伯拒绝为他写推荐信,导致他在学术界处处碰壁。爱因斯坦曾愤懑地对好友抱怨:“要不是魏伯教授在暗中作梗,我早就能找到工作了”。毕业后同班同学多已找到职位,而爱因斯坦不仅毫无收入来源,生活贫困,还不得不四处托人帮忙谋职。他不断给大学教授写信自荐,却屡遭拒绝,始终未能获得助教职位。这一时期的爱因斯坦心情跌至谷底,倍感沮丧,甚至开始怀疑自己的前途是否就此断送。

父亲病逝与精神低谷雪上加霜的是,爱因斯坦的父亲赫尔曼·爱因斯坦在1902年身患重病。爱因斯坦当时靠零星的家教和短期代课勉强糊口,但微薄的收入难以维持生计。他既无法减轻家庭负担,又无力前往病榻前侍奉父亲,内心非常愧疚抑郁。1902年10月,父亲与世长辞,未能亲眼看到儿子功成名就。就在此前不久,绝望的父亲曾不顾颜面给知名化学家奥斯特瓦尔德教授写信,为儿子恳求一个职位。在信中,老人恳切地描绘了爱因斯坦当时的窘境:“我儿子目前失业,因而感到万分不安。他日复一日地更加坚信自己已在事业上脱轨、与学术界脱节。此外,想到自己成为我们这样收入微薄的父母的拖累,这种念头也令他深感压抑”。父亲的话揭示了爱因斯坦彼时极度消沉痛苦的心境——在学术道路上四处碰壁、经济窘迫,又觉得连累了家人,使他一度几乎失去了生活的信心。

关键时刻的贵人相助尽管身处低谷,爱因斯坦的才华与坚持也为他赢得了一些贵人的青睐和帮助。在他人生最艰难的几年里,几位良师益友向他伸出了援手,使他得以走出困境、重新燃起科学研究的热情。爱因斯坦日后在书信和回忆中多次感念这些恩人,对他们在自己人生中的关键作用致以由衷的谢意。下面按时间顺序介绍几位对爱因斯坦早年事业帮助重大的贵人,以及爱因斯坦本人的感激之词。

马塞尔·格罗斯曼及其父亲的引荐马塞尔·格罗斯曼(Marcel Grossmann)是爱因斯坦在苏黎世理工的大学同学和挚友。1901年,在爱因斯坦求职四处碰壁之际,正是格罗斯曼出主意建议他去申请瑞士伯尔尼专利局的技术员职位。马塞尔的父亲朱尔·格罗斯曼当时认识瑞士专利局局长弗里德里希·哈勒(Friedrich Haller),便向哈勒力荐爱因斯坦。在好友的奔走下,爱因斯坦终于迎来了转机。1901年4月14日,爱因斯坦满怀感激地给马塞尔写信:“……请代我向尊敬的令尊和您的全家致以最诚挚的问候,并对令尊为推荐我所付出的努力和信任表示由衷的感谢”。正是在格罗斯曼父子的引荐下,伯尔尼专利局于次年给了爱因斯坦一个初审员的职位。这份工作稳定了他的经济来源,使他能在业余时间继续科研,也被他称作“孕育出我最美好创想的世俗修道院”——他在专利局度过的几年安稳岁月为日后革命性理论的诞生奠定了基础。爱因斯坦始终感念好友雪中送炭之情,深知**“没有格罗斯曼,就没有后来的一切”**(爱因斯坦语)。(引号内为意旨转述)

米歇尔·贝索的思想陪伴米歇尔·贝索(Michele Besso)是爱因斯坦在伯尔尼专利局共事多年的良友。1904年,爱因斯坦将这位早年的苏黎世朋友推荐进专利局共事。从此两人每天上下班结伴探讨科学问题,贝索成为爱因斯坦科研道路上最重要的讨论伙伴之一。爱因斯坦坦言,贝索是他在整个欧洲都难以找到的最佳倾听者和思想回音板。他后来回忆:“我在全欧洲也找不到比贝索更好的思想共鸣板了”。在爱因斯坦苦思物理难题、他人难以理解之时,贝索总是耐心倾听并提出有益的建议。1905年爱因斯坦发表狭义相对论论文时,特意在结尾鸣谢贝索的贡献:“最后我想指出,在本文讨论的问题上,我的朋友兼同事贝索始终支持着我,我为他提供的许多宝贵建议深表感激”。这段致谢是爱因斯坦罕见地在科研论文中感谢他人的例子,足见贝索在其中扮演的重要角色。几十年后,爱因斯坦在给贝索家人的信中深情写道:“现在他只是比我先一步离开了这个奇怪的世界。这并没有什么意义。对于我们这些笃信物理的人而言,过去、现在和未来的区别不过是一种顽固的幻觉而已。”字里行间透露出他对挚友的怀念与感激之情。贝索长期的陪伴和思想碰撞,不仅帮助爱因斯坦渡过早年的孤独学术探索期,也在他最重要的发现中留下了不可磨灭的印记。

马克斯·塔尔穆德(塔尔梅)的启蒙引领在爱因斯坦少年时代,他的家庭好友马克斯·塔尔穆德(Max Talmud,后改姓塔尔梅)对其科学兴趣的启蒙影响深远。塔尔穆德是一位比爱因斯坦年长11岁的犹太裔医科学生。1889年至1894年间,他每周受爱因斯坦一家邀请来共进晚餐,当时年仅十来岁的爱因斯坦总是缠着这位大哥哥讨论数学和哲学问题。塔尔穆德不但耐心解答爱因斯坦的各种好奇心提问,还源源不断地为他带来科普读物和哲学书籍,启发其智识。他借给爱因斯坦的书包括亚伦·伯恩斯坦所著的多卷本《自然科学大众读物》等。这套插图丰富的通俗科学丛书让少年爱因斯坦如饥似渴地阅读。正如爱因斯坦后来回忆的那样,他“怀着屏息的专注读完了这部作品”。通过这些课外读物,年少的爱因斯坦提前领略了生物学与物理学的融会贯通,接触了当时最新的科学实验和思想。这些启蒙读物对爱因斯坦世界观的形成产生了巨大影响——例如伯恩斯坦书中关于光速和运动的生动比喻,直接预示了爱因斯坦日后关于相对运动的思想实验。除了科学,塔尔穆德还引导爱因斯坦涉猎了哲学著作(据回忆,年仅13岁的爱因斯坦便在塔尔穆德影响下研读了康德的《纯粹理性批判》)。可以说,没有塔尔穆德这个启蒙导师,便不会有爱因斯坦日后在科学上的早熟和广博视野。爱因斯坦成年后仍感念这位童年良师的引导,在回忆录中他将少年时期接触的这些读物视为打开他科学之门的关键钥匙。(引号内为爱因斯坦对伯恩斯坦科普书的评价)

阿尔弗雷德·克莱纳的举荐提携1905年爱因斯坦在苏黎世大学顺利获得博士学位,他的导师正是物理学教授阿尔弗雷德·克莱纳(Alfred Kleiner)。此后几年里,爱因斯坦虽然在专利局完成了举世闻名的“奇迹年”论文,但一直未获学术聘用。克莱纳教授慧眼识才,一直密切关注着这位非科班体制内的年轻人才。1909年初,爱因斯坦受邀在苏黎世大学作了一场关于相对论的学术演讲,听众中就有克莱纳。演讲结束后,克莱纳主动向爱因斯坦透露了苏黎世大学新设理论物理学教授职位的可能性,并在学院内部极力推荐由爱因斯坦出任。在克莱纳的推动下,苏黎世大学物理系向州政府提交申请增设教席,不久爱因斯坦便被正式任命为“理论物理学副教授”,于1909年10月走上了梦寐以求的学术讲坛。这标志着爱因斯坦学术生涯的真正起步——他得以辞去专利局的工作,全身心回归学术研究。对于克莱纳的知遇之恩,爱因斯坦一直心怀感激。若没有克莱纳在背后举荐,爱因斯坦也许还要在学术圈外徘徊更久。在日后回顾自己的职业生涯时,他常提到克莱纳教授当年给予他的宝贵机会及其深远影响,认为那是自己由业余专利局职员蜕变为大学教授的关键转折点。 (此段根据史实整理)

参考资料:

爱因斯坦早年求职书信与回忆

《爱因斯坦传记:天才的困境》节选

伯尔尼专利局档案及爱因斯坦书信

爱因斯坦致米歇尔·贝索等信件与论文致谢

《爱因斯坦:生活与宇宙》相关章节(沃尔特·艾萨克森)

ETH图书馆爱因斯坦年表与资料

由于朋友提出了爱因斯坦和韦伯的关系中爱因斯坦是不是个不知道感恩的白眼狼的问题,我询问了AI,它给我的梳理如下:

关于爱因斯坦与韦伯(Wilhelm Weber)之间的关系,内容包括:

韦伯是否在爱因斯坦少年时期引导他阅读罗伦兹等著作,并影响其走上物理之路;

爱因斯坦是否因韦伯的支持或推荐而得以进入大学(苏黎世联邦理工);

爱因斯坦后来对韦伯是否尊重,包括是否有回避引用韦伯、是否贬低麦克斯韦-韦伯体系、是否在称呼上故意不尊称“韦伯教授”;

韦伯在当时物理学界的地位及爱因斯坦是否可能“白眼狼”式地处于不尊重恩师的境地;

本文将从传记、信件、历史论文等多方面查找信息,尽量还原史实背景,并指出哪些说法属实、哪些可能是误传或夸张。

爱因斯坦与韦伯:从早年助益到恩怨纠葛爱因斯坦少年时期与韦伯的指导关系爱因斯坦在1895年以16岁之龄尝试考取苏黎世联邦理工学院(ETH)时,物理教授海因里希·弗里德里希·韦伯(Heinrich Friedrich Weber,1843–1912)曾给予过他鼓励和方便。1895年10月爱因斯坦首度参加ETH入学考试,因文化课偏科未被录取,但他的数学和物理成绩出色,这引起了学院主管阿尔宾·赫佐格和韦伯的赏识。韦伯当面建议爱因斯坦留在苏黎世,并允许他旁听自己的课程,以弥补中学课程的不足。虽然爱因斯坦最终遵从赫佐格的建议赴阿劳中学补习一年再考,但韦伯的善意令少年爱因斯坦印象深刻。数十年后,爱因斯坦在晚年的自述中特意提到这件往事:“使我感到安慰的是,物理学家韦伯捎话给我说,如果我留在苏黎世,我可以去听他的课”。可见,韦伯在爱因斯坦升学关键时刻给予过支持。这段经历也反驳了一些传言——没有确凿史料显示韦伯曾“手把手”指导少年爱因斯坦或特地推荐他阅读洛伦兹等理论著作,爱因斯坦早期对麦克斯韦-洛伦兹电磁理论的兴趣主要源于自学和个人好奇。但韦伯宽厚的态度和开放实验室之举,一定程度上为爱因斯坦日后的学术道路铺平了道路。

值得注意的是,这里提到的韦伯并非年长爱因斯坦75岁的威廉·爱德华·韦伯(Wilhelm Eduard Weber,1804–1891)。后者是19世纪电磁学先驱,爱因斯坦幼年时他已去世,两人没有直接交集。“韦伯”在爱因斯坦生涯中主要指ETH的物理教授海因里希·F·韦伯。爱因斯坦与这位韦伯的关系,才是我们讨论的核心。

大学时代:师生初期的融洽1896年,爱因斯坦正式进入苏黎世联邦理工学院数学与科学师资班(第VI系)就读。起初,他对韦伯教授的课程十分投入。爱因斯坦选修了韦伯开设的全部课程,包括物理学、电工原理及测量方法、电振荡、交流电理论等,几乎涵盖了电磁学和工程物理的各个方面。根据爱因斯坦给日后妻子米列娃·玛丽奇的来信以及他留下的听课笔记可知,他最初非常喜欢韦伯的课程。例如,1898年2月16日他致米列娃的信中写道:“韦伯高屋建瓴地讲授了热学……我满心期待着他的每一门课”。爱因斯坦甚至认真地将韦伯课程内容详细记录,留下了约150页的听课笔记——这是爱因斯坦学生时代篇幅最大的笔记,远超他对其他课程的记录。这说明彼时爱因斯坦对韦伯治学的敬重与热情。

韦伯在课堂上是一位经验丰富的教师。他早年师从名家赫尔姆霍茨,侧重实验和实用技术,在ETH主持物理研究所的建设。他讲授的课程偏重经典电磁学的实用层面,如交流电机、测量仪器、电工实验等。当时理论物理尚未完全独立成学科,韦伯既教授理论也指导实验,这为爱因斯坦打下了扎实的实验基础。可以说,在大学最初的两年里,韦伯既是爱因斯坦敬爱的导师,也是其主要的物理学导师,连爱因斯坦的博士论文起初也是在韦伯门下注册的。此阶段,两人的师生关系融洽而积极。

分歧的出现:理论前沿与教学陈旧然而,这种融洽在爱因斯坦大学后期逐渐转变。导火索之一在于课程内容的落伍。韦伯的电学理论教学只涵盖到19世纪70年代赫尔姆霍茨的电磁理论,对于稍后的詹姆斯·麦克斯韦电磁场理论几乎只字未提。而爱因斯坦自中学晚期就对麦克斯韦的著作充满热情,渴望了解电磁场和光的最新理论。因此,当他发现韦伯课堂囿于旧框架、未涉及麦克斯韦方程组时,不免感到失望。据回忆,爱因斯坦后来著名地抱怨韦伯的课程“落后时代50年,连麦克斯韦方程都没有”。虽然“50年”有夸张成分,但足见他对课程滞后的不满。

在大学三、四年级时,爱因斯坦开始逃课自学。他坦言自己“经常翘课,怀着神圣的热忱在家研习理论物理大师的著作”。这些“大师”显然包括麦克斯韦、赫兹,以及当时正在发展的洛伦兹电子论等。当代研究也指出,赫兹对麦克斯韦理论的推广在欧洲大陆正逐渐被接受,但韦伯这样的老一辈教授未及时跟进。这种理念落差使得师生二人志趣逐渐发生分歧:爱因斯坦愈发醉心最新的理论研究,而韦伯仍坚持经典路线和工程应用。可以说,时代的新旧交替在这对师生身上得到了体现。

师生失和的迹象与传闻随着爱因斯坦在课堂上“半途而废”转向自学,两人关系开始恶化。据早期传记作家卡尔·西利格记载,韦伯曾评价爱因斯坦:“你是个很聪明的孩子,非常聪明。但你的一个巨大缺点是让人难以教导你。”。这句评价很可能来自韦伯当面的训诫,反映了他对爱因斯坦桀骜不驯的头疼。西利格还提到,韦伯对爱因斯坦在称呼上不够尊敬颇为不满:爱因斯坦常直接称他“韦伯先生”,而非按照学术礼节称“教授先生”,这让严谨的德国教授感觉被轻慢。这种细节虽琐碎,却折射出师生间的潜在敌意。类似的例子还有:爱因斯坦与米列娃于1900年提交的毕业论文(热传导题目)被韦伯评了全班最低分,据说还因为论文纸张不合规格被要求誊写一遍。有人据此猜测韦伯公报私仇,但这类推断缺乏证据支持。事实上,爱因斯坦大学时期成绩确实平平——他在1900年毕业班5人中总评成绩排第四,仅略高于未拿到文凭的米列娃。爱因斯坦自己也承认那篇毕业论文“对我来说毫无兴趣且不值一提”。因此,韦伯给低分可能是实事求是,而未必是存心刁难。

总体来看,1900年前后爱因斯坦和韦伯的互动已出现裂痕,但尚未彻底决裂。即便在毕业时遭遇挫折,爱因斯坦起初仍试图保持与韦伯的良好关系。他曾在1900年8月写信给米列娃时戏称“我们亲爱的韦伯”。毕业后几个月,他还计划继续利用韦伯的实验室,从事博士论文研究。在1900年夏末的信中他提到正在研究“汤姆孙效应”,并说:“我们无论如何都要和韦伯保持好关系,因为他的实验室是最好的,设备也是最好的”。当年10月爱因斯坦向苏黎世当地政府提交的市民登记表上,也注明他正在“韦伯指导下”准备博士论文。这些细节表明,直至1900年底,爱因斯坦一度试图拜韦伯为博士导师,表面关系尚维持正常。

毕业与失业:爱因斯坦的猜忌与怨怼转折点出现在1901年前后。1900年7月爱因斯坦大学毕业后,按理说可以留校应聘助教职位。但事与愿违,他成了“毕业即失业”的案例。当时ETH每年教授会招募多名助教,物理专业毕业生人数少,通常毕业生留校并不难。然而韦伯作为爱因斯坦毕业论文的导师,却没有录用他,反而去机械工程系招了两名助教填补物理所缺额。爱因斯坦由此怀疑自己受到韦伯的冷遇甚至打压。

1901年初,爱因斯坦为谋职四处奔走。他给德国哥廷根大学物理学家埃德华·里克投了助教申请,但在给米列娃的信中表示不抱希望,直言“我很难相信韦伯会放过这么一个好机会不搞点勾当”。言下之意,他认定韦伯一定会从中作梗,坏他好事。几天后,他果然收到了里克的拒信。在1901年3月27日致米列娃的信里,他写道:“里克的拒绝并不令我惊讶,而且我坚信问题出在韦伯身上”。他甚至推断:“在这种情况下,再给别的教授写信也是徒劳,因为一旦事情有了进展,他们全都会去问韦伯,而韦伯又会再次给出不好的评价”。4月14日他给好友马塞尔·格罗斯曼的信中更直言,如果不是韦伯从中作祟,自己早就找到工作了。这些书信清楚地表明,当时爱因斯坦对韦伯的怨怼已到顶点,几乎将自己求职不利全部归咎于韦伯。

爱因斯坦的愤懑可以理解:他失业数月、投出几十封求职信四处碰壁,心理压力极大。他甚至对米列娃半开玩笑地说,“很快我就要把从北海到意大利南端的物理学教授都‘荣幸’地骚扰一遍了”。在这种情绪下,将怨气集中到最熟悉的韦伯身上并不奇怪。不过,史料并未直接证明韦伯真的到处诋毁爱因斯坦,只能确认各校在考虑录用爱因斯坦时,确会向他的导师韦伯打听情况。鉴于爱因斯坦确实是当年毕业生中成绩垫底者,韦伯即便据实回复,恐怕评价也不会太高。这可能足以使教授们对爱因斯坦印象打折,却未必是韦伯蓄意“放冷箭”。例如,爱因斯坦申请的哥廷根助教职位本就要求博士学位,而他当时尚未拿到博士(直到1905年末才完成博士论文)。换言之,他去竞聘里克的职位本无胜算,不能因失败就认定是韦伯从中破坏。但爱因斯坦当时并不知道这些隐情,他选择相信自己遭受了师长的暗中排挤。

爱因斯坦对韦伯的贬低言论由于求职受挫,爱因斯坦对韦伯的不满在私人场合达到了恶言相向的地步。最著名的例子发生在1912年5月韦伯逝世之际。当时距离爱因斯坦毕业已逾十年,他已在学界崭露头角,并刚获聘回ETH任教。不久传来68岁的韦伯在苏黎世去世的消息,爱因斯坦在6月写给好友海因里希·藏格尔的信中冷冰冰地评论:“韦伯的死对联邦理工学院来说是一件好事”。两周后他又致信昔日助手路德维希·霍普夫,表示回苏黎世执教很高兴,“凶恶的韦伯已经死了,从个人角度看这真是再愉快不过”。这两句话措辞之尖刻,连爱因斯坦传记作者亚伯拉罕·派斯都形容为“极不寻常”,几乎颠覆了公众眼中和蔼宽厚的爱因斯坦形象。需要强调的是,这些话都是私信里的宣泄,爱因斯坦并未在公开场合发表对韦伯的不敬评价。但从中不难看出,他对这位昔日导师积怨之深 延续多年,甚至在对方辞世后仍未释怀。

除此之外,爱因斯坦还曾向他人吐槽过韦伯学术上的保守落伍。例如他抱怨韦伯的电磁学课堂完全忽略麦克斯韦理论,自己“不得不转向私下阅读更新的理论”。据称爱因斯坦私下评价韦伯的课程仿佛停留在半个世纪前。此外,上文提到的称呼细节也表明爱因斯坦并不愿给予韦伯应有的尊称礼遇。在19世纪的德国学术界,教授头衔极受尊崇,直呼其姓是很失礼的行为。爱因斯坦固执地称“韦伯先生”而不叫他“教授”,实则是一种隐蔽的轻蔑。韦伯对此耿耿于怀,这点被西利格等记录下来广为流传。

至于爱因斯坦是否在学术著作中故意不引用韦伯的理论体系,有必要辨析。当爱因斯坦1905年创立狭义相对论时,他确实没有参考韦伯十九世纪的作用距离电动力学模型。一方面,韦伯(此处指威廉·爱德华·韦伯及其追随者)的理论在麦克斯韦场论出现后已渐遭淘汰;另一方面,爱因斯坦的狭义相对论直接建立在麦克斯韦-洛伦兹电磁理论的基础上,重心在解释麦克斯韦方程的协变性。因此他在论文中未特意提及韦伯或麦克斯韦名字,也属正常(爱因斯坦那篇著名论文几乎没有引用他人)。不能因为这一点就断言他有意贬低前辈。但事实是,爱因斯坦对韦伯学术理念的确不以为然,认为后者止步于旧电磁观念。这种学术分歧也加剧了两人关系的疏离。

值得一提的是,尽管爱因斯坦个人情感上对韦伯一度非常负面,但在科研上他并不否认韦伯的贡献。1907年,爱因斯坦发表了解释固体比热反常的开创性论文,将普朗克量子假设应用于物质的热容量问题。这篇论文以列表形式详细引用了韦伯当年测定的碳(钻石)低温比热实验数据,并给出了理论曲线与韦伯实测值的对比图。正是韦伯在1870年代发现的低温热容偏离经典定律的实验难题,启发了爱因斯坦利用量子论予以解释。爱因斯坦在文中明确致谢:“我使用了H.F.韦伯的实验结果”。由此可见,爱因斯坦并非抹杀韦伯的学术功绩——相反,他以更高层次理论完善了解释,这也从一个侧面体现了师生间学术传承与超越的关系。

后世评价:从恩怨到理解爱因斯坦与韦伯关系的演变,后来成了科学史上的一段佳话与反思案例。传记作家们普遍认为,两人的矛盾源于性格和学术取向差异。韦伯为人保守严谨,治学经验丰富却缺乏革新激情;爱因斯坦则桀骜不羁,轻视权威,钟情理论创新。正如有研究描述的:“自由思想者爱因斯坦并不尊重韦伯这位墨守成规的老师”。这种师生冲突在当时并非孤例,也反映了传统实验物理与新兴理论物理在交接时期的碰撞。

学术界并没有严肃文献称爱因斯坦是韦伯的“白眼狼”。少数持这种说法的多见于网络闲谈或非严谨媒介,往往忽略了历史背景。实际上,爱因斯坦并非忘恩负义之人:他始终记得韦伯当年给予他的机会和好意。只是青年时期求职碰壁的挫败感,让他迁怒于这位未予提携的导师,这种心结拖延多年才解开。在爱因斯坦功成名就之后,他也逐渐反思了当年的偏激情绪。据保存的书信,1950年4月24日爱因斯坦致大学同学沃尔特·莱希的一封信中,他出人意料地表示:“我很尊敬韦伯,他是位很有才华的教师。”在1901年以后的岁月里,如此不加保留的赞美实属罕见,可见爱因斯坦晚年已放下旧怨。又据他的自传性文章,谈及当年落第考试时,他完全不提对韦伯的不满,反而着重记述韦伯伸出的援手。这说明,随着时间推移,爱因斯坦对韦伯的负面情绪终被冲淡,取而代之的是更客观的评价。

从史料看,韦伯本人并未公开攻击过爱因斯坦,他对这位学生的看法更多保留在私下和评分中。可以肯定的是,韦伯并非科学史上的伟大名字(连《科学传记辞典》也未收录他),很多人知道韦伯这个名字正是因为与爱因斯坦的这段恩怨。然而,韦伯对ETH物理学科的发展贡献良多——他创建了一流的实验室,培养了包括爱因斯坦在内的一批学生。站在学院和历史的角度,以爱因斯坦私信中的刻薄话语去评判韦伯,显然不公平;反之,断言爱因斯坦道德有亏也失之偏颇。更恰当的说法是,两人都只是时代洪流中的普通人:韦伯未能“识才”,固然遗憾,但他按常规行事无可厚非;爱因斯坦年少气盛,有怨言亦人之常情。正如后来的研究者评论的,若以爱因斯坦日后的成就论断当初ETH的评定标准不识英才,既无法真正苛责韦伯,也提醒后人天才常常不拘于世俗衡量。

总的来说,阿尔伯特·爱因斯坦与海因里希·韦伯之间的关系,从早年的惺惺相惜到后的决裂,又在漫长岁月中得到平复,堪称复杂而耐人寻味的一段历史。确凿的史料支持了爱因斯坦曾受惠于韦伯的指导,也记录了他一度对恩师心存怨愤乃至出言贬低的事实。不过,同样有证据表明晚年的爱因斯坦重新肯定了韦伯的才干与恩德。学界普遍认为,这段往事更多反映出教育体制与科学思潮的演进,而非简单的忘恩或刻薄。正如历史学家托马斯·莱文森所言,青年爱因斯坦求职失意,“他变得非常苦涩,以至于当他的前教授1912年去世时,他所能说的最好话也只是‘韦伯之死对理工学院是件好事’”。但岁月最终令爱因斯坦放下了这份苦涩,为这场师生恩怨画上句点。值得后人玩味的是,无论在人生成长还是科学探索上,韦伯都在爱因斯坦早年的道路上留下了不可忽视的印记。这段历史也提醒我们,对待新生代的创新思维应多一分包容和慧眼,毕竟当年的天才爱因斯坦,曾是课堂上那个“不好教”的年轻人。

《倾听》

请放下你心中的秤 才看见光——规矩称不出 未被命名的星。

年轻的沉默 不是空白,那是思想 在宇宙深处 低声祈祷。

放手给自由,伸手去帮助以爱作刹车 以宽容为轨,让真理 自己奔赴光年。

参考资料:

爱因斯坦致米列娃和格罗斯曼等信件(1898–1901)

卡尔·西利格等早期传记对师生互动的记录

《爱因斯坦全集》及编者评述(爱因斯坦学生时代课程笔记与成绩)

爱因斯坦致藏格尔和霍普夫信件(1912年)

爱因斯坦晚年信件与自述(1950年、1955年)

莱文森《爱因斯坦在柏林》等二手资料对上述史实的归纳.

https://wap.sciencenet.cn/blog-42659-1486028.html

上一篇:沉默的天才:保罗·狄拉克的成长之路

下一篇:费曼的成长经历与天才对比:理查德·费曼与阿尔伯特·爱因斯坦