博文

爱因斯坦1937年给玻恩的“忏悔”:乱世中的责任与无奈  精选

精选

||

历史背景:乱世书信与学者流亡潮

1937年,欧洲笼罩在战云下,法西斯势力崛起使整个知识界动荡不安。纳粹德国自1933年起迫害犹太人与异见学者,大批青年学者被迫流亡他国谋求出路。作为享誉全球的物理学家和人道主义者,爱因斯坦此时定居美国普林斯顿,但他从未脱离欧洲学术网络:他频繁收到来自欧洲各地的求助信,恳请他提供推荐、担保甚至资助,以帮助逃亡的青年才俊找到职位或出路。爱因斯坦曾慨叹自己“专业担保”签名给得太多,以至于“1933年抵达牛津的难民科学家常常带着爱因斯坦的书面推荐,反而被建议暂时别声张”——足见他收到求援之多和推荐信之滥觞。在这样的乱世背景下,爱因斯坦俨然成为学术流亡潮中的守门人,他的只言片语都可能影响一个年轻人的前程。

正是在这一年,爱因斯坦给老友、物理学家马克斯·玻恩写下一封意味深长的信。在信中,爱因斯坦回应了玻恩托付的两件“差事”:帮两位年轻学者寻找学术职位。其一是名为“塞缪尔”(Samuel)的同事,希望赴英属巴勒斯坦(当时犹太定居点活跃)任教。爱因斯坦认为当地大学首先需要的是像伽莫夫那样的一流理论家,只有在落实顶尖人选后,他才能进一步为塞缪尔公开摇旗呐喊,以免“徒增混乱”。另一位是施特费格尔(Schwerdtfeger),苦于在欧美找不到职位。爱因斯坦直言此人在论文中缺乏深入思考,担心其学术能力有限;加之当地(美国)本土学者失业率高,引进外人岗位不易。为了不负玻恩所托,爱因斯坦考虑辗转将施特费格尔推荐到苏联去试试。这些细节还原了这封信的时代场景:战争阴影下学术界人才流散,爱因斯坦频频受托为流亡青年“举荐铺路”,在道义与现实间费尽心力。

值得一提的是,1936年底爱因斯坦的第二任妻子爱尔莎病逝,此时他年近六旬,刚经历私人生死离别。在信中他感叹自己在新大陆“安顿得很舒适”,过着“像熊在洞穴中过冬”般恬淡隐居的日子。然而,外界的求助与纷扰不因他的隐退愿望而停止。一方面,他渴望远离纷争、专注思考;另一方面,作为道德领袖和科学泰斗,他又难以推却青年人的期望。这种历史氛围与个人境遇交织,构成了信件背后的复杂背景。

“骡子”与“信用耗尽”:爱因斯坦内心的矛盾

在这封信中,爱因斯坦吐露了自己作为“举荐人”所承受的压力和矛盾心情。他把为他人写推荐信比作体力活,坦言“如果我哪怕只有一次向他们推荐了一个平庸之辈,我在那里的信用就完了,再也无法帮别人忙了”。在爱因斯坦看来,他的学术声望与信誉是一种宝贵资本,一旦滥用,将失去为更多真正优秀的青年撑腰的资格。正因如此,他对推荐对象十分慎重,不愿因为人情而举荐能力欠佳者。这番表白透露出他内心深处的身份冲突:既有慈悲心肠想雪中送炭,又有科学家一贯的诚信原则,要求他实事求是、维护推荐的含金量。

更令人动容的是,爱因斯坦形容自己不得不“像骡马一样被人使唤”来拉扯这些推荐。信中写道:“令人难过的是,人们被迫将人当作马来看待,只要它还能跑能拉,而不顾作为人的品格”。这句话有双重意味:一方面,他自嘲地把自己比作驮运重负的骡马,无休无止地写推荐信、张罗关系,为他人奔走;另一方面,他也为那些被推荐出去的年轻人抱不平——许多有能力的人才一旦被安置到新机构,就被当作劳力使用,而得不到作为“人”的应有尊重。爱因斯坦“显然感到很痛苦”,因为“他推荐的非常有能力的人往往也只能像马一样被使用”。这种近乎愤懑的语气,透露出他的理想主义与现实碰撞后的无奈:他希望年轻学者得到应有的重视,却目睹体制将他们视作工具。

此外,爱因斯坦言及写推荐信完全是出于人道考量,带着几分愧疚和倦意地说道:“但是我又能怎样呢?最后一着,正是出于人道的考虑让我不得不采取这种态度”。他明知这样做有违学术纯粹(将人按功用评价),却别无选择,只能“以人道换取功利”地在规则中周旋。这番自白刻画出爱因斯坦内心的煎熬:道义责任与学术诚信在拉扯,使他如履薄冰。他既担心辜负求助者的信任,又忧心自己的声誉被消耗殆尽。这种矛盾心境,正是那动荡年代许多学术前辈共同的写照——既要扛起道义,又感到力不从心。

言语中的“道义疲劳”:一句话的结构与语调

在信的结尾,爱因斯坦写下“Ich glaube, alle Menschen, wenn sie mit jungen Leuten zusammen sein können, sind im Grunde ähnlich.”这句话(中译:“我相信,所有人只要能与年轻人在一起,归根结底都差不多。”)。这短短一句,看似平淡,却蕴含深刻的心理语调和语言技巧,折射出他“道义疲劳”的一缕侧影。

首先,从语言结构上看,这句话以“我相信”开头,语气谦和而主观,并非居高临下的判断,而是疲惫心境中自我吐露的感悟。“wenn…”引导的条件从句(“如果他们能在一起有后代”或译作“如果他们能与年轻人在一起”),将人的共性放在一个假定场景下陈述,增加了言辞的含蓄与温和。事实上,根据英译本,爱因斯坦原意指的是“所有能够共同孕育后代的生物,本质上都没有区别”。也就是说,他巧妙地用生物学隐喻指出:凡是“可以生育共同孩子”的,指的正是全人类同属一个物种,没有高下之分。这种迂回的表述平实又风趣,带着几分“全人类一家的科学人文精神”。

然而,联系上下文,这句话的心理语调却并非愉快的赞颂,反而掺杂着一丝沧桑与无奈。此前他提及,无论在印度还是在西方,人性的弱点(“卑劣行为”)到处皆是,这反倒令他感到一丝“慰藉”,因为“要是所谓高傲的白种人独享这种劣根性,那才真是糟糕”。正是在这样的反讽语境下,爱因斯坦紧接着抒发“所有人其实都一个样”的看法。这番话听来像是一声叹息,仿佛在说:世界各地的人性都一样不完美,我也不过是凡人之一。”其中既有对人类共同弱点的清醒认知,也隐含着自身经过长期道义奔走后的疲惫感叹。

学者有时用“道义疲劳”来形容长期承担道德责任后出现的心理倦怠。爱因斯坦此刻正经历着这种倦怠。他在科学与人道两副重担下奔忙多年,这一句貌似轻描淡写的“我相信……都差不多”,其实是深沉的心力交瘁之语。它不是激昂的呼吁,反倒近乎一种投降式的洞见:承认世界终究充满了平庸和瑕疵,英雄豪杰也逃不脱人之常情。这份疲惫并非冷漠,而是历经无数次道义实践后的真切体悟。爱因斯坦以几近自嘲的口吻,把自己与芸芸众生等量齐观,把崇高理想埋进平凡真相里——语言平实,却余味苦涩,折射出他内心道德能量的消耗殆尽。

玻恩眼中的“忏悔”:羞怯的自省与无力感

马克斯·玻恩在读到爱因斯坦这封来信后,特地回信点评道:以“忏悔”作结尾的这一段是整封信中最动人的部分。他眼里的“忏悔”,正是爱因斯坦那句自白——“所有人都差不多”——所流露出的自我反省与无力之感。

首先,这句话在玻恩看来是一种“坦陈”(confession)。爱因斯坦并没有因为自己竭力援助青年才俊就居功自傲,恰恰相反,他以近乎忏悔的口吻承认:自己也不过是个普通人,并没有超脱凡俗的圣人情怀。这种态度与其说是在炫耀功德,不如说是在为自己的力不从心略表歉疚。信中,爱因斯坦坦言只能力荐最出色的人才,却无法为每一个求助者敞开大门,因为那样“我的信用就耗尽了”。在玻恩看来,正是出于这样的善良本性,爱因斯坦“为自己只能像对待赛马似地用推荐来提携那些特别优秀的人而感到痛苦”。这表明爱因斯坦内心深处并不安然于精英主义的取舍,相反,他为无法兼济所有而隐隐自责。这份近乎羞怯的自省,正是“忏悔”二字的深意所在。

其次,玻恩夫妇深受感动的是信中流露的人情味与真性情。玻恩写道:“对我和我的妻子而言,恰恰是信中这些朴实的话语,一次又一次地加深了我们对爱因斯坦其人的感情”。可见,比起爱因斯坦在科学上的辉煌成就,这句谦卑的“大家都一样”更让朋友体会到了他身上那种温厚、羞涩而又善良的品质。这种品质体现在:他不但没有以道德导师自居,反而因自己的无能为力而痛心;他将对种族主义和傲慢偏见的蔑视,化作平易近人的一句感慨:“能有共同孩子的生物都一样”——没有说教,只有娓娓道来的真诚。

对于玻恩而言,这的确近似一种“忏悔”:伟大的爱因斯坦并未炫耀自己扶持多少年轻人,而是含蓄地“忏悔”了自己也逃不过人之常情,对世事的不完美感到无奈和歉疚。这不是虚伪的客套,而是发自肺腑的无力感。它展示了一位长者在尽责之后的自我反思:他既为人师表,又觉自身有限,只能感叹“大家都是凡人”。这种谦逊和自责交织的心声,折射出爱因斯坦人格中最动人的一面,难怪玻恩读来深受触动。

启示:从“推荐权力”看当今教育者的角色

爱因斯坦这封信所揭示的种种问题,对今日的教育和学术界依然具有启发意义。作为一位掌握“推荐权力”的学术前辈,爱因斯坦的经验与反思值得现代的教育者和学术守门人深思。

1. 推荐信的伦理:诚信与责任的平衡。 在学术界,教授为学生写推荐信、资深人士为青年才俊引荐几乎是惯例。然而,其中隐藏的诚信原则和人情压力却往往被忽视。爱因斯坦的做法给我们树立了榜样:珍惜信誉,恪守真实性。他深知一封失实的推荐会损害自己的公信力,从而影响更多学生的前途。现代教育者也应如此,把好推荐信的质量关,不因为私谊或怜悯而滥发溢美之词。反之,一旦决定执笔推荐,就意味着对被推荐者的学术品格和能力背书,这是对他人职业生命的负责,也是对自身声誉的负责。

2. 慈悲不等于放弃原则。 爱因斯坦在信中表现出的纠结,正是很多导师常遇的两难:面对资质平平但求助心切的学生,究竟要不要帮一把?他的抉择是,在维护原则的前提下尽量寻求变通之道——例如他没有直接向所在机构举荐施特费格尔,而是考虑通过“友好引荐”的方式让其他机构来邀约,以减少对自身信誉的损耗。这启示我们:善意帮助后进生并非不可,但需注意方式方法;过度的举荐通融反而可能毁掉规则的公平。在力所不及处承认无力,也是教育者应有的坦诚。

3. 学术守门人的公正与关怀。 爱因斯坦自比“骡马”,痛感体制只看“能跑能拉”而忽视人的尊严。当今学术界也存在类似现象:推荐人有时只关注被推荐者的成果“干货”,而忘了他们作为鲜活的人有各自境遇和需求。真正优秀的学术长者,既要坚持标准,也应有人文关怀。爱因斯坦虽筛选严格,但他内心对每一个未能受助者都充满愧疚和同情,这种“以人为本”的情怀是今天的学术守门人应继承的品质。既不能滥用权力任人唯亲,也不能冷漠刻板地只当“独木桥看门人”。

4. 前辈与晚辈的相互成就。 爱因斯坦那句“所有人都差不多”,一方面是自谦,但另一方面也道出了老一辈与年轻人之间的共同性。他相信人与人本无贵贱之分,长者和青年在一起可以产生奇妙的化学反应。事实上,爱因斯坦本人就深深受益于良师推荐:1912年,正是庞加莱和居里夫人联名写信推荐,爱因斯坦才得以获得苏黎世联邦理工的教授席位。青年时期得到前辈提携,使他日后更愿意扶持后来人。这形成了学术传承的良性循环。对今天而言,教育者应当乐于亲近年轻人,不仅是给予指点,更要倾听和学习他们的新思想。在与学生的互动中,教师往往也能汲取灵感、保持青春的心态。正如爱因斯坦在合作中感受到的——和热情的年轻人在一起,人人都会变得相似、充满朝气。这种代际间的平等交流,是教育的生命力所在。

5. 人文精神的坚守。 爱因斯坦的信中流露出对种族主义和狭隘民族优越感的不屑。他用诙谐的比喻强调了人类的平等本质,表现出崇高的人文关怀。在今天全球化、多元化的教育环境中,这句话依然发人深省。无论学生来自何种背景,教育者都应视若同仁,摒除成见与偏见。学术界的推荐权力也不应受种族、性别、国籍等成见的污染。只有坚持以公正客观的标准选才育才,才能真正体现“所有人都差不多”的人道主义信念。爱因斯坦当年超越偏见援助各国难民学者的事迹,至今仍闪耀着人性光辉。

综上,1937年爱因斯坦写给玻恩的这封信,穿越时空带给我们的不仅是历史片段,更有深沉的教育启迪。我们在字里行间既看到了大师内心的疲惫与无奈,也感受到了他对年轻一代的拳拳爱护和责任担当。严谨深刻而不失人情温度——爱因斯坦用“忏悔”般的真诚映照出教育者应有的品格。当今的我们,既要铭记他慎用推荐权的操守,也要弘扬他平等关爱的胸怀。唯有如此,才能在各自的岗位上无愧于后来者的信任,不负教育的崇高使命。正如爱因斯坦以谦卑收尾那句话所示:我们终归都是一样的凡人,但正因这份相似,人类才得以彼此扶持,薪火相传。我们当怀抱这种信念,在教育与学术之路上接力前行。

参考文献:

Vedanta Society of New York – Albert Einstein – Humane Scientist(展示爱因斯坦在1930年代大量为难民学者提供推荐和担保的史实)

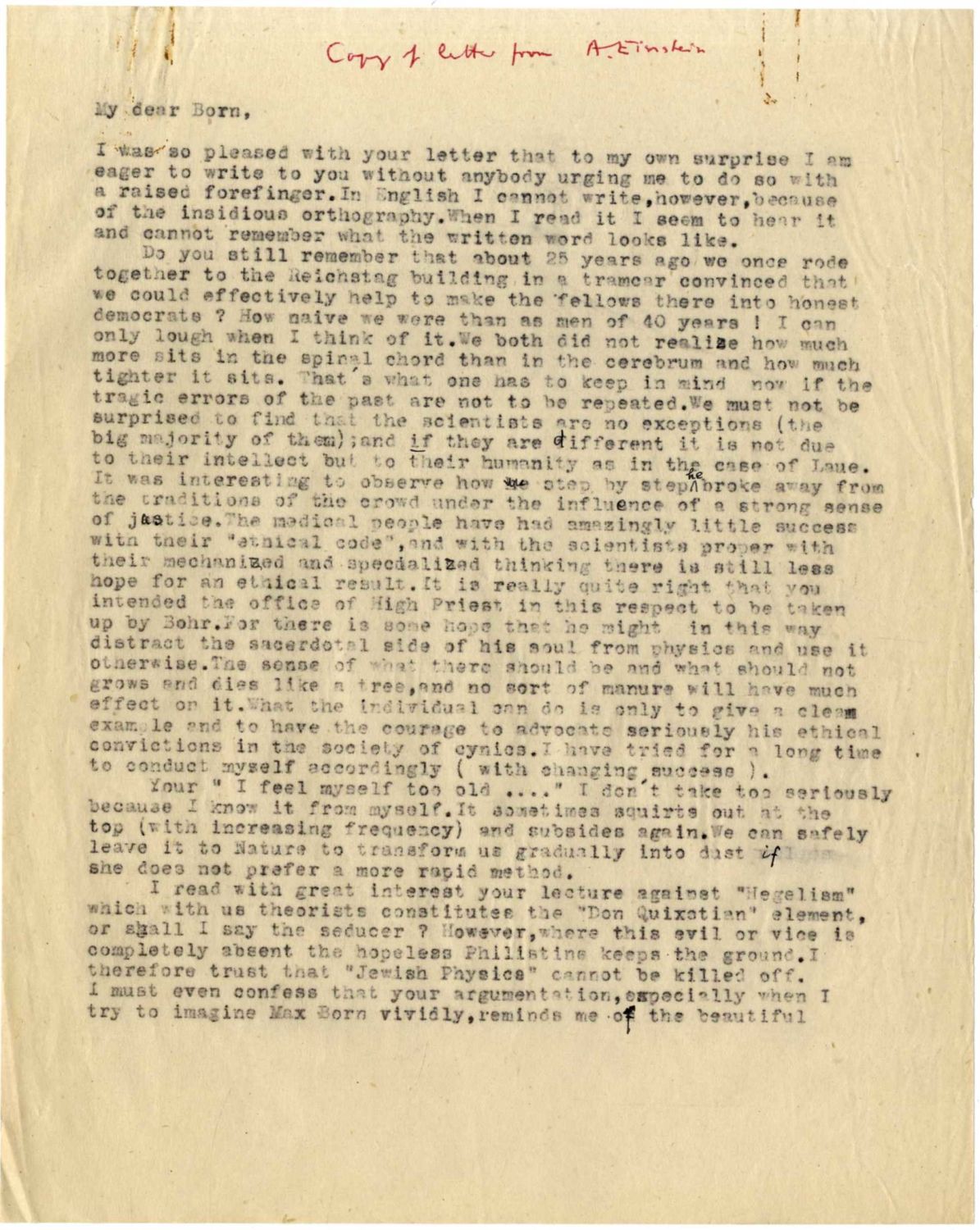

Max Born & Albert Einstein – The Born-Einstein Letters 1916-1955(爱因斯坦1937年给玻恩的信,详述其推荐难民学者的顾虑和无奈)

Max Born & Albert Einstein – The Born-Einstein Letters 1916-1955(玻恩1938年回复爱因斯坦的信,评论其“忏悔”句及爱因斯坦的人格魅力)

AADPS留学网 – 推荐信的门道有这么多,你看懂了吗?(引述1912年庞加莱与居里夫人联名推荐爱因斯坦的往事,说明推荐信对学术生涯的重要影响)

https://wap.sciencenet.cn/blog-42659-1486550.html

上一篇:定律之神 vs. 想象之光:牛顿与爱因斯坦的思想平行轨道

下一篇:欧内斯特·卢瑟福:“诺奖工厂”科学家导师的成长轨迹与培养机制