博文

贾穗先生致信吕启祥(1994年1月中旬)【手写原文照相及电脑字体版】

||

贾穗先生致信吕启祥(1994年1月中旬)【手写原文照相及电脑字体版】

黄安年文发布黄安年的博客/2025年8月28日(第37378号)

【个人所藏资料—学术信件(GRSZZL-XSXJ-488)

手写体学术信件是普及电脑使用前学术界进行学术交流的主要载体。也就是说是21世纪前学者之间学术信息交流的主要载体。因而手写体学术信件的整理也是学术研究和承传学术的重要基础工程。

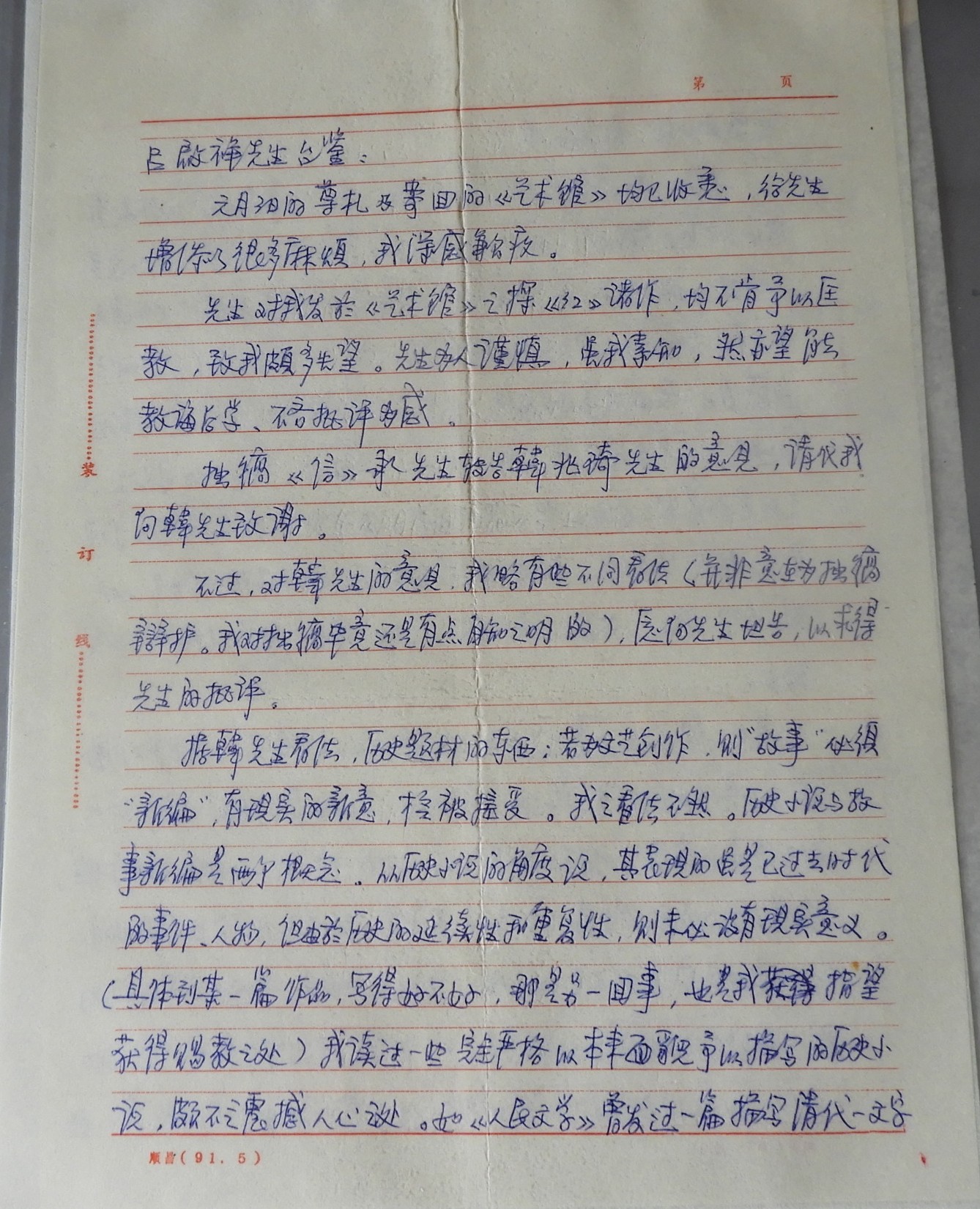

考虑到时下使用电脑检测手段辨认手写体程度远低于对电脑字体的辨认度,不仅给审核工作带来新挑战,须有投入更多精力,而且多数读者特别是年轻群体对于手写字体辨认也很困难和费时。为此,我按照通常做法将通过将贾穗先生致信吕启祥(1994年1月中旬)全部过录为电脑字体。这些学术信件涉及红学界关注的不少问题。信中如果个别字句我们难以辨认,只能以£格标明或跳过,期待高明解读。为了使得原件更加清晰,还做了必要的修补。希望为学友顺利阅读提供些方便,有兴趣的不妨对照检查,如果学友解读所缺字句相告,不甚感谢。我的博文秉承学术为公,实事求是,与时俱进,资源共享,嘉惠学界,唯此而己。

下面是信件原文电脑字体,如果发表后网友依然看不到,希望阅读信件内容,请联系科学网编辑部,或者尽快告诉我,或电话,或电邮:annianh@bnu.edu.cn

吕启祥先生台鉴:

元月3日的尊扎及寄回的《艺术馆》均已收悉,给先生增添了很多麻烦,我深感歉疚。

先生对我发於《艺术馆》之探《红》诸作,均不肯予以匡教,致我颇感失望。先生为人谨慎,虽我素知,然也望能教诲后学不吝批评为感。

拙稿《信》呈先生转告韩兆琦先生的意见,请代我向韩先生致谢。

不过,对韩先生的意见,我略有些不同看法(并非意在为拙稿辩护。我对拙稿毕竟还是有点自知之明的),愿向先生坦告,以求得先生的批评。

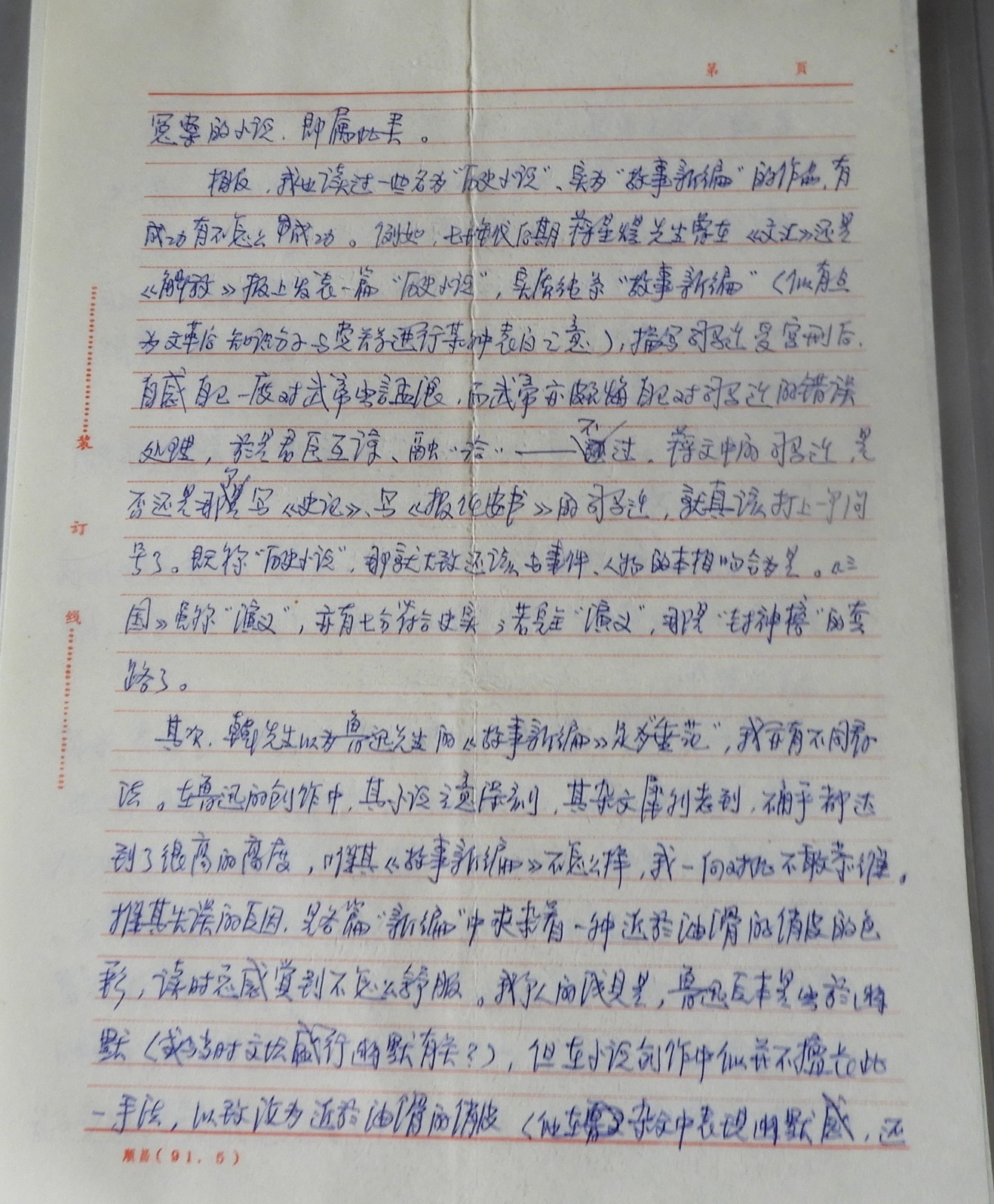

据韩先生看法,历史题材的东西;若为文艺创作,则“故事”必需“新编”,有现实的新意,才会被接受。我之看法则不然历史小说与故事新编是两个概念。从历史小说的角度说,其表现的虽是已过去的时代的事件、人物,但由于历史的延续性和重复性,则未必没有现实意义。(具体到某一篇作品写得好不好,那是另外一回事,也是我获得赐教之处)我读过一些完全严格以本来面貌予以描写的历史小说,颇不是震撼人心之处。如《人民文学》曾发表一篇描写清代一文字冤案的小说,即属于此类。

相反,我也读过一些名为“历史小说”,实为“故事新编”的作品,有成功的,有不怎么成功。例如,七十年代后期蒋星煜先生曾在《文艺》还是《解放》报上发表一篇“历史小说”,实质纯系“故事新编”(似有点为文革后知识分子与党关系进行某种表白之意),描写司马迁受宫刑后,自感自己一度对汉武帝出言孟浪,而武帝亦颇悔恨自己对司马迁的错误处理,於是君臣互谅、融“洽”_____ 不过,蒋文中的司马迁,是否还是个写《史记》、写《报任安书》的司马迁,就真该打上一个问号了。既称“历史小说”,那就大致还该与事件、人物的本想吻合为是。《三国》虽称“演义”,亦有七分符合史实;若完全“演义”,那是“封神榜”的套路了。

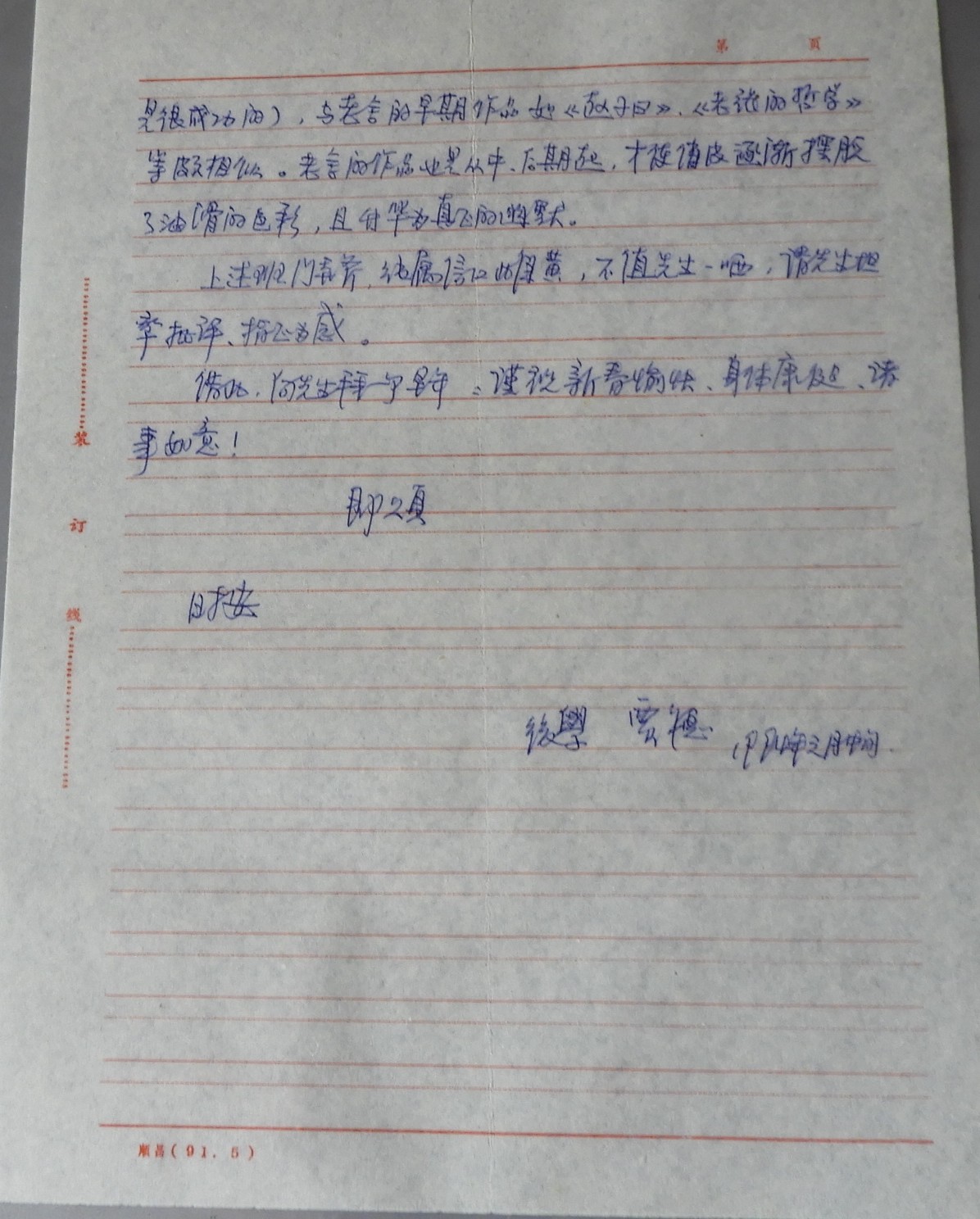

其次,韩先生以为鲁迅先生的《故事新编》是“垂范”,我亦有不同看法。在鲁迅的创作中,其小说立意深刻,其杂文犀利老道,确乎都达到了很高的高度,唯其《故事新编》不怎么样,我一向对此不敢恭维。推其失误原因是各篇“新编”中夹杂着一种近于油滑的俏皮的色彩,读时总感觉到不怎么舒服。我个人的浅见是鲁迅原本是出于幽默(或与当时文坛盛行的幽默有关?)但在小说创作中似并不擅长此一手法,以至沦为近乎油滑的俏皮(他在杂文中表现幽默感,还是很成功的),与老舍的早期作品如《赵子曰》《老张的哲学》等颇相似。老舍的作品也是从中、后期起,才使俏皮逐渐摆脱了油滑的色彩,且升华为真正的幽默。

上述班门弄斧纯属信口雌黄,不值先生一晒,请先生坦率批评,指正为感

借此向先生拜一个早年 谨祝新春愉快 身体康健 诸事如意!

即颂

时安

后学 贾穗 1994年元月中旬

https://wap.sciencenet.cn/blog-415-1499430.html

上一篇:贾穗先生致信吕启祥(1993.9.17)【手写原文照相及电脑字体版】

下一篇:贾穗先生致信吕启祥(1994年2月25日)【手写原文照相及电脑字体版】