推介刘上生《刘姥姥二进荣国府的叙时操作——再谈曹雪芹的“大时间观”》【古代小说网2025.5.14】

黄安年文黄年的博客/2025年5月27日发布(第36553篇)

刘上生:刘姥姥二进荣国府的叙时操作——再谈曹雪芹的“大时间观”

原创 古小说研究 古代小说网

2025年05月14日 06:57 江苏

《红楼梦》[1]的叙时操作,由于人物年龄错迕问题而引人注目。但学界一般只从创作过程研究,很少正面探讨作家的艺术创造。

《从曹学到红学》,刘上生著,浙江古籍出版社2024年4月版。

二十多年前,笔者曾经论文指出曹雪芹强调“无朝代年纪可考”的用意,认为“无年纪可考,即为掩盖本书中因人物年龄不合理而产生的叙事矛盾”,这也还只是一种消极认识。[2]

近年来,笔者经过思考,进一步提出从曹雪芹的“大时间观”认识《红楼梦》的人物年龄错迕问题,认为这是作者化消极为积极的“新奇别致”的叙时策略,并有所论述。[3]

最近,本人重读刘姥姥“二进”荣国府,又有新的感受。对这一重要情节,学界的思想艺术研究已经很深入了,但其叙时操作似尚无人关注。

一![]()

刘姥姥三进荣国府,是《红楼梦》的一条重要叙事线索。它从一个独特的视角,展示贵族贾府的盛衰史,并极大地扩展了小说的叙事容量。

由于曹雪芹未能完成全书构思,前八十回只写了“两进”。“一进”在第六回,起着作为全书的叙事引子的作用。“二进”在第三十九至四十二回半,以刘姥姥随贾母游大观园的盛大场面,成为作品描写贾府“末世之盛”的一个高潮。

从小说的叙事时间看,依周汝昌所编《红楼纪历》[4]的贾宝玉年龄线,“一进”在“红楼八年或九年”,是年宝玉八九岁(周历排在红楼九年,但第五回宝玉梦游在八年入冬,与第六回刘姥姥入冬去贾府时令相接,本人认为以八年为是);“二进”在“红楼十三年”,宝玉十三岁。相隔四五年。

棠棣出版社版《红楼梦新证》

就乡村农户狗子王家与其攀附的贵族贾府王家的关系而言,隔四五年一次走动联系合乎情理;但就刘姥姥二进荣国府的缘由及相关描写而言,这样安排又明显不合情理。

且看第三十九回叙述文字,平儿同袭人谈完凤姐用月例银子放利的事,出大观园回房:

(平儿)一#出了园门,来至家内,只见凤姐儿不在房里。忽见上回来打抽丰的那刘姥姥和板儿又来了,坐在那边屋里,还有张材家的周瑞家的陪着。又有两三个丫头在地下倒口袋里的枣儿倭瓜并些野菜。众人见他进来,都站起来了。

刘姥姥因上次来过,知道平儿的身份,忙跳下地来问“姑娘好”,又说:“家里都问好。早要来请姑奶奶的安看姑娘来的,因为庄家忙。好容易今年多打了两石粮食,瓜果菜蔬也丰盛,这是头一起摘下来的。并没敢卖呢。留的尖儿孝敬姑奶奶姑娘们尝尝。姑娘们天天山珍海味的也腻了,这个吃个野意儿,也算是我们的穷心。”平儿忙道:“多费心。”又让坐,自己也坐了。……

对刘姥姥和贾府来说,“一进”和“二进”意义是大不相同的。

蔡义江正确指出:“刘姥姥带板儿到来,是‘二进’荣府。这次不为借贷,她是带着刚摘下来的枣儿、倭瓜、野菜等土产特地来孝敬奶奶、太太、小姐们的。可见这个农村老妪,是个感恩图报的人。”[5]

《蔡义江新评红楼梦》,曹雪芹著,蔡义江评注,商务印书馆2022年1月版。

既然是感谢报恩的,所住又在城外不远,一定不应距离受恩的时间太久。据第六回所叙,“一进”是因为“秋尽冬初,家中冬事未办”,狗儿心中烦闷,刘姥姥自告奋勇,去贾府拉亲戚告穷,得了二十两银子,刘姥姥喜出望外,千恩万谢。怎么会过四五年才去送瓜果野菜呢?

再从两方的印象看,文中说“上回”、“上次”,都是时过不久的回叙词语,所以双方都不陌生。贾府“虽事不多,一天也有一二十件”(第六回)每年来往千万人事,如果事隔四五年无来往,平儿及下人们怎会留下一个乡下老妪“上次来过”的记忆?

还可以以两个孩子的描写作旁证。第六回写道,刘姥姥带的孙子板儿是个“才五六岁的孩子,一无所知”,只是贪玩好吃。到了贾府,见满盘鱼肉等抬了出来,“板儿一见了,便吵着要肉吃,刘姥姥一巴掌打了过去”。见了王熙凤也躲着不敢出来说话,“凤姐叫人抓些果子与板儿吃。”

事过四五年,到“二进”时,板儿并没有长大,依然一样贪玩好吃,不懂规矩。第三十九回去见贾母时,“那板儿仍是怯人,不知问候”,第四十回写在探春房里,见到架上玉磐旁边挂着小锤:

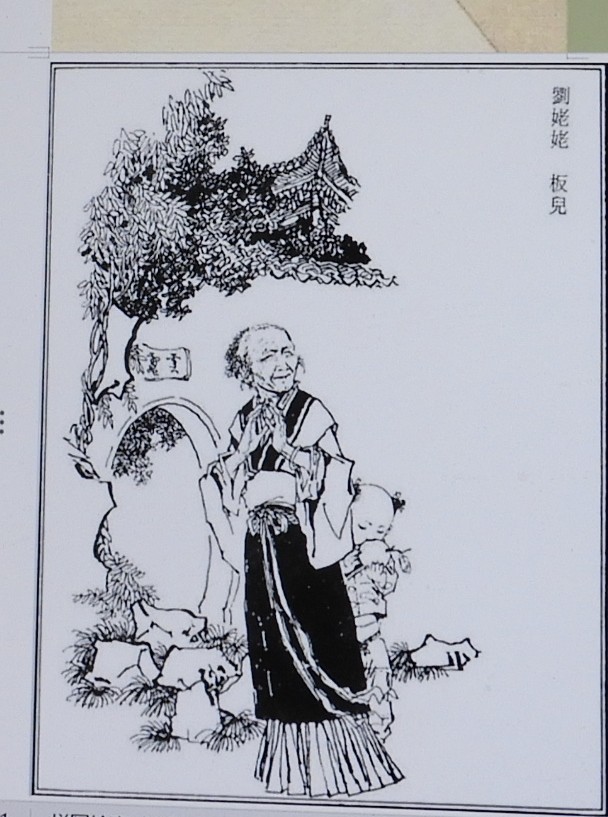

孙温绘刘姥姥一进大观园

那板儿略熟了些,便要摘那锤子要击,丫鬟们忙拦住他,他又要那佛手吃,探春拣了一个与他道:“玩吧,吃不得的。”东边便设着卧榻,拔步床上悬着葱绿双绣花卉草虫的纱帐。板儿又跑过来看,说“这是蚂蚱。这是蛐蛐。”刘姥姥忙打了他一巴掌,骂道……打的板儿哭起来。

按照文本叙时,上次来时“五六岁的”板儿此时应该已经至少十岁了,绝不可能还像四五年前一样幼稚无知,刘姥姥也不会像四五年以前一样打巴掌教育。这也证明,“一进”与“二进”,实际相隔时间很短。小孩年龄及成长状态没有多少变化。

另一个小孩凤姐的女儿大姐儿也似乎没有长大。第七回(红楼梦八年或九年)周瑞家的送宫花,时间上紧接刘姥姥“一进”,走到王熙凤院,“只见奶子正抱着大姐儿睡觉呢”。没有写年龄,也没有写王熙凤刚生育,应该不会超过二三岁吧。

“二进”在四五年后,至少六七岁了。但第四十一回所写,仍然是“奶子抱了大姐儿来”,完全没有长大的样子。按刘姥姥的话说“比不得我们的孩子,会走了,那个坟圈子里不跑去”,也就是“会走”的状态。而且六七岁了,“还没个名字”,需要请刘姥姥取名字,似乎也不大合乎情理。

《探骊:从写情回目解味红楼梦》,刘上生著,浙江古籍出版社2019年4月版

总之,从事体情理和作品具体描写两方面分析,现在的“二进”文本叙时有明显漏洞。我们大体可以如此判断:刘姥姥二进荣府的时间,应该是“一进”次年的秋天。既然作为叙事起点的“一进”是红楼八年或九年,合理的“二进”就是红楼九年或十年,而不可能是四五年后的红楼十三年。

那么,问题来了,既然如此,曹雪芹为什么要在作品中把“一进”与“二进”作相隔四五年的安排?这当然涉及作品的总体构思和作家的写作用意了。

二![]()

本来,刘姥姥一家与贾府的关系,只是这个贵族之家与外部民间世界关系的一个例子。

一般说来,穷富亲属之间关系的故事,除了反映贫富差距的社会面貌之外,还有某种伦理意义。或为对立,或为互助,或为转换,有的显示贫者依附,为富不仁;有的则显示富者仁心,贫者报恩等等,由此可见人性世情。

就曹雪芹及其家庭而言,在遭遇盛衰的巨大变故以后,显然有着深刻感受。第一回假托《石头记》所叙,乃“无材补天,幻形入世,蒙茫茫大士、渺渺真人携入红尘,历尽悲欢离合炎凉世态的一段故事”,可见这种遭遇已经成为一个极其重要的写作动因。

邮票《刘姥姥见凤姐》

刘姥姥的形象及其三进荣国府的故事,正是一个有极大意义和丰富内涵的布局。刘姥姥与贾府关系“告穷-施恩-报恩”模式的故事,依情理也不可能只是三次来往,而必然是在多次相当密切的交往中相互信任,才可能在发生重大变故的关键时刻托付救援。

把这种复杂的交往简化为“三进”,并部署于首中尾三个关键部位,当然是一种极大的艺术匠心,在“三”的数量复现中赋予不同意义和功能。

《红楼梦》第一回至第五回是全书的总纲,小说的真正叙事起点是第六回《贾宝玉初试云雨情,刘姥姥一进荣国府》。一以宝玉与袭人“偷试云雨”作上一回“梦游太虚境”的收尾,又以此作为此后写“情”及全书青春梦叙事的起点;二是以“刘姥姥一进荣国府”作为独特视角,作为全书家族史叙事的起点。[6]

这种叙事起点的选择,不但带来一个崭新的外来视角,而且使得贫富施受关系及其转化成为全书重要焦点。而刘姥姥前来送瓜果等报恩,则给了贾府一个炫富的机会。这就有了与刘老二进贾府相连的“史太君两宴大观园”的贾母游园故事。

本来,在贫者面前炫富,并不是一件光彩之事。古代豪富之间流行“比富”。但贾府已处“末世”,并不存在比富的资本。贾母留下刘姥姥,本意也并非为了炫富,主要是为了解闷,“想个积古的老人家说话儿”。

电视剧《红楼梦》中刘姥姥剧照

王熙凤为了讨好贾母,让刘姥姥有意弄丑,做“女篾片”;刘姥姥只好埋穷酸于心底,凑趣逗乐,满足富家的虚荣心;贾母则借游园之机,让刘姥姥“见识见识”,也借此回忆往昔,以眼前的繁华热闹掩盖内心深处今不如昔的悲凉;不知世事不管未来的公子小姐们则只知哄笑取乐;还有黛玉讥讽刘姥人格自辱和宝玉的体其贫苦,以及妙玉的高冷矫情等等不同人物性格的刻画。

可见刘老二进荣府有着多么丰厚的情感和意义内涵。作者把它作为“末世之盛”的重要情境,用三回篇幅加以展开。又埋下了乐极生悲由盛转衰的伏笔。这样的大布局,大场面和情节高潮,放在前八十回的中点是至为合适的。[7]

虽然在时间上与“一进”相隔太久,“谢恩”似有未合情理之处。但与其所赋多重功能与意义相比,只是小疵。相反,如果照顾“一进”“二进”的时间情理,把它们摆在一处,那就只能完成一个“告穷-报恩”的普通故事,其承载的意义功能与现今布局相比,天壤之别了。

中国古代小说有“以三代多”的表意传统。“诸葛亮三气周瑜”、“宋江三打祝家庄”、“孙悟空三打白骨精”等都是有名的例子。它们都是同质向度的单纯量的重复或简省。“刘姥姥三进荣国府”把“以三代多”纳入总体布局,显然不但是继承,更是一种质的飞跃和创造。[8]

《曹寅与曹雪芹》(增订本),刘上生著,浙江古籍出版社2024年4月版。

三![]()

刘姥“二进”,还涉及贾母的年龄问题。第三十九回(红楼十三年)写贾母同刘姥聊天,得知刘姥七十五岁了,感叹对方健朗说:“比我大好几岁呢。”但两年以后,第七十一回(红楼十五年)贾母却做“八旬之寿”。忽然长了好几岁,此事一直无法解释。

笔者推想,现今文本“刘姥姥二进荣国府”很可能是原初稿“刘姥送瓜果致谢”和“贾母带刘姥游园”两次内容的拼合。

原稿“致谢”在“一进”次年(红楼九年或十年),这次仍然带了板儿,因为意在谢恩,所以这次她不但见到了平儿和王熙凤,还由凤姐引见见到了贾母。两人有了简短交谈,谈及年龄,贾母发出感慨。

如果把贾母说“比我大”的话理解为略带夸张,那么五六年后(红楼十五年)贾母八十岁就完全合乎情理了。至于带刘姥游园“炫富”是几年后(红楼十三年)的另一次。

这一次,刘姥一人没有带板儿,因为板儿也长大了。现在的文本,游园宴会行令谑笑送别等等大量情节都很少有板儿出现,就是证明。

至于板儿在探春房里拿佛手和在园里与大姐儿交换柚子两件事,据脂批的提示,这是“以小儿之戏,暗透前后通部脉络。”[9]暗示大姐儿(巧姐)最后结局,及二人的姻缘。但这几笔又恰恰显示两个小孩都没有长大,与四五年时间间隔不合,留下了矛盾的痕迹。

戴敦邦绘刘姥姥

拼合的另一结果是年龄对话后移到了第三十九回红楼十三年,导致第七十一回贾母年龄出现了极大矛盾。如此看来,刘姥“致谢”与贾母游园“炫富”如果分开写,会比较合乎情理。

但这样一来,内容就可能出现重复拖沓,又破坏了“三进”的全局性设计。权衡之下,曹雪芹舍小疵而就大体,合“致谢”与“游园”“炫富”为一体,成就了现在文本的“二进”。

在回目拟定上,也不再用与“一进”呼应的“二进”,“二进”篇幅三回半,规模宏大,所拟回目各有千秋:第三十九回“村姥姥是信口开河,情哥哥偏寻根究底”,第四十回“史太君两宴大观园,金鸳鸯三宣牙牌令”,第四十一回“栊翠庵茶品梅花雪,怡红院劫遇母蝗虫”,余波荡漾至四十二回,融汇了各种丰富内容,充分显示了贾府“末世之盛”的享乐情态,为其走向衰败作了重要的背景铺垫,也较好地完成了作者怀旧情结的寄托。略貌取神,尽合情理;至于叙事年龄时差,阅读者已经可以忽略不计了。

现文本贾母年龄的错迕问题,确是一个解说难题。七十一回写“八旬之庆”是作为这个“百年望族”末世走向衰败的最后转折点设计的,至于与前文的矛盾,作者显然已经无法弥合了。

《痴人说梦》及蝶芗仙史评本云:“七十五应改八十五。”古代早婚,如果刘姥姥八十五岁,比她小的贾母都有重孙了,她的孙子板儿怎么只有几岁?如果把“八旬”改为“七旬”,似乎能够同第四十七回贾母自叙“我进了这门子作重孙子媳妇起,到如今我也有了重孙子媳妇了,连头带尾五十四年”相合,不过贾母那句话也很难作为数字依据,依血脉而言,她还只有重孙贾兰,并没有重孙子媳妇。

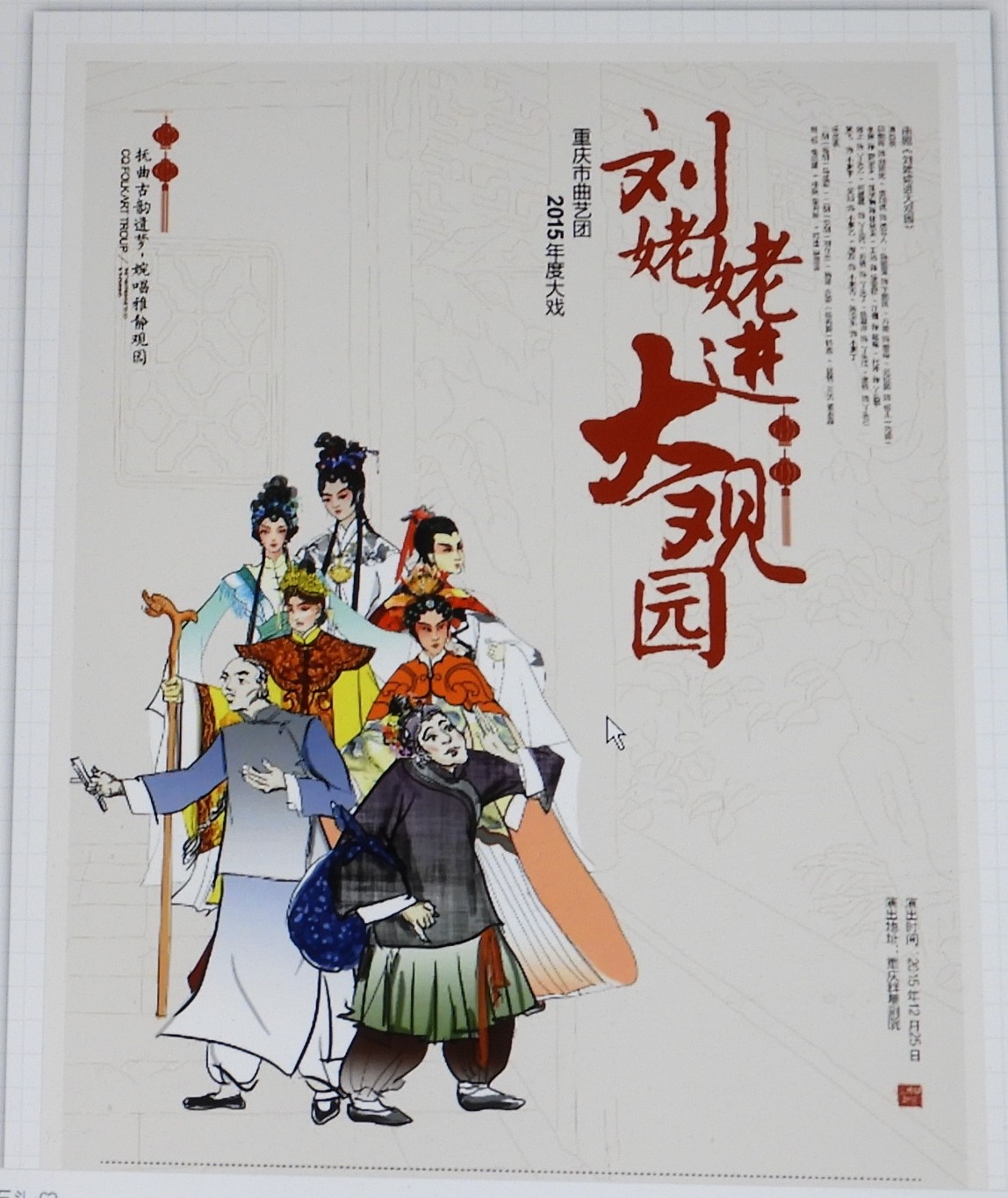

大型曲剧《刘姥姥进大观园》海报

“五十四年”,也许就是以十八岁育一代子孙重孙三代的年岁计算。贾母是百年望族的第二代,至末世还做七旬大寿似不合情理,也无法同刘姥姥谈话接榫。张俊沈治钧评本指出:“作者于贾母形象,曾加改写,故留下颇多破绽。”[10]

从艺术气质看,深谙东方美学“写意”传统、能诗擅画的曹雪芹是一位重视特征准确性胜过形态精确性的作家。“逸笔草草,不求形似。”(倪瓒)融合佛学哲思的“大时间观”更提升了他的视点。

在“大时间观”的高远视角下,包括年龄的时间数字精确远不如事物的本质特征重要。特别是人物的叙时语言,如无旁证,未必都可以作为依据。林黛玉年岁添加,就有文本内证和脂批旁证。但第五回警幻转述宁荣二公阴魂说:“吾家自国朝定鼎以来,功名奕世,富贵传流,已历百载……”,第十三回秦氏托梦说:“如今我们家,赫赫扬扬,已将百载……”,究竟是“已历”(过百年)还是“已将”(近百年)?

表述互相矛盾,但在作者意识中似乎并不重要,因为“百年望族”的意思一样。了解这一点,读者也许就更能理解他说“朝代年纪无考”的话而不致胶柱鼓瑟,人物年龄错迕问题也就只是小瘆微疵而不会成为“致命性痼疾”了。

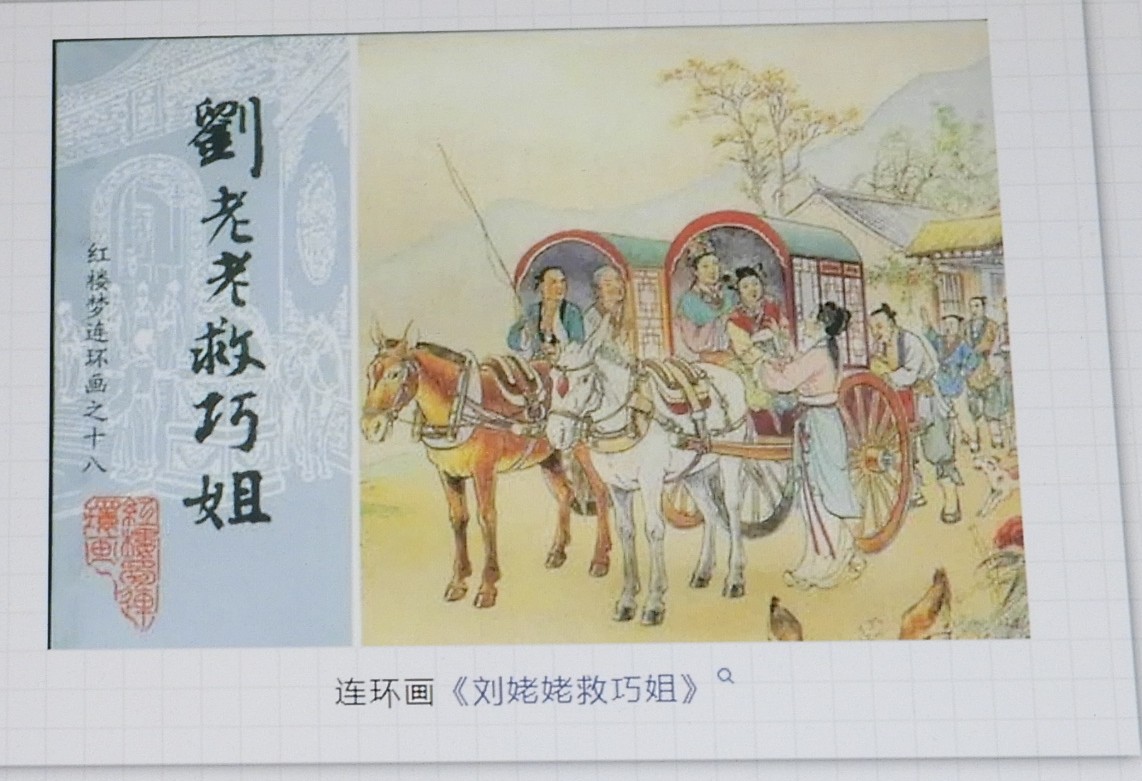

连环画《刘姥姥救巧姐》

客观地说,一部宏大的史诗性著作不可能弥合所有细节。“往者不可追”,历史无法复现。回忆在细节上总是有差错的,但基本特征必定清晰无误。更何况是“假语村言”。

以石头回归记事为总体构思的《石头记》即《红楼梦》正是如此。略貌取神,舍小就大,特征叙时,这是石头回归叙事的特点,也是曹雪芹“不拘拘于朝代年纪”的“大时间观”视点下叙事操作的重要特点。

2025年5月5日于深圳

上下滑动查看注释

注释:

[1]本文所引《红楼梦》原文,均据中国艺术研究院红楼梦研究所校注本《红楼梦》,人民文学出版社2008年版。

[2]刘上生《<红楼梦>的两个叙事起点》,载《红楼梦学刊》1999年第2辑,参见刘上生《从曹学到红学》,浙江古籍出版社2024年版,365-379页。

[3]参见刘上生《换一个角度思考-<红楼梦>人物年龄错迕问题新探》,光明网http://wenyi.gmw.cn/2024-10-9;刘上生《林黛玉的年龄添加和曹雪芹的“大时间观”—<红楼梦>人物年龄错迕问题新议》,载《曹雪芹研究》2025年第1期;刘上生《宝黛之恋“情”“理”矛盾的艺术处理—读红札记》,光明网http://wenyi.gmw.cn/2025-5-8

[4]周汝昌《红楼梦新证.红楼纪历》,人民文学出版社1976年版,183-212页。

[5]《蔡义江新评<红楼梦>》,商务印书馆2002年版,445页。

[6]刘上生《<红楼梦>的两个叙事起点》

[7]参见刘上生《林黛玉的雅谑和曹雪芹的用笔-关于‘母蝗虫’入回目的再思考》,载刘上生《从曹学到红学》424-432页。刘上生《探骊——从写情回目解味<红楼梦>》,浙江古籍出版社2019年版,211-224页。

[8]刘上生《中国古代小说艺术史》,湖南师范大学出版社2003年版,391-397页。

[9]【法】陈庆浩编著《新编石头记脂砚斋评语辑校》,中国友谊出版公司1987年版,572页。

[10]张俊、沈治钧《新批校注红楼梦》,商务印书馆2012年版,1202页。

【相关阅读】

刘上生:林黛玉的年龄提升与曹雪芹的“大时间观”——《红楼梦》人物年龄错迕问题新议

刘上生:“红睡鞋”事件:一条隐藏的邪恶信息链——夏薇晴雯“红睡鞋”研究之补议

本文经作者授权刊发,转载请注明出处。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自黄安年科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-415-1487367.html?mobile=1

收藏