精选

精选

《克里克:永不停歇的思想——从DNA到大脑》(2025年)

性、药物与有意识的大脑:双螺旋之外的弗朗西斯·克里克

本文通过深入研究,追溯了那些塑造了这位DNA结构共同发现者的历史事件与人际关系。

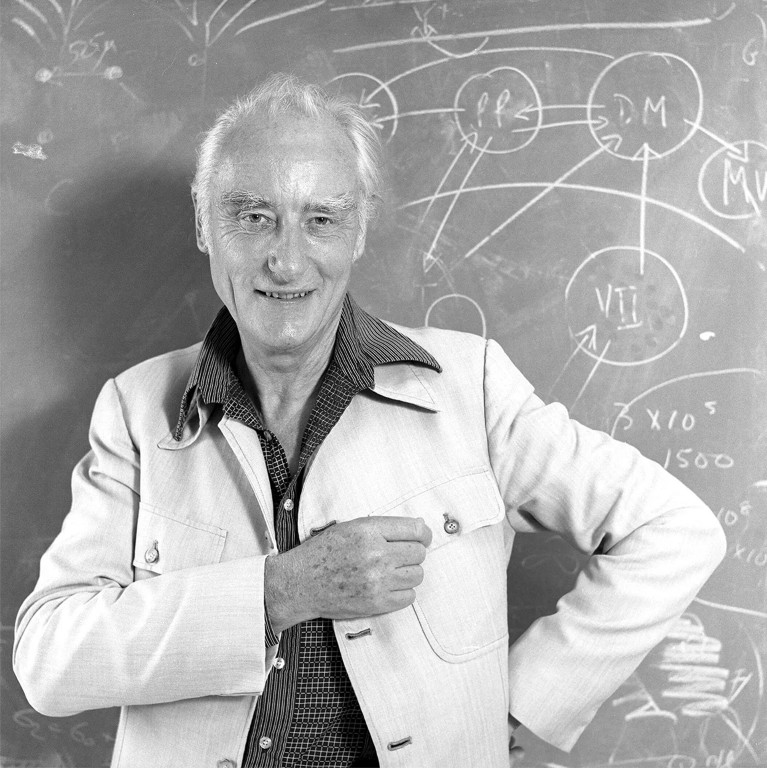

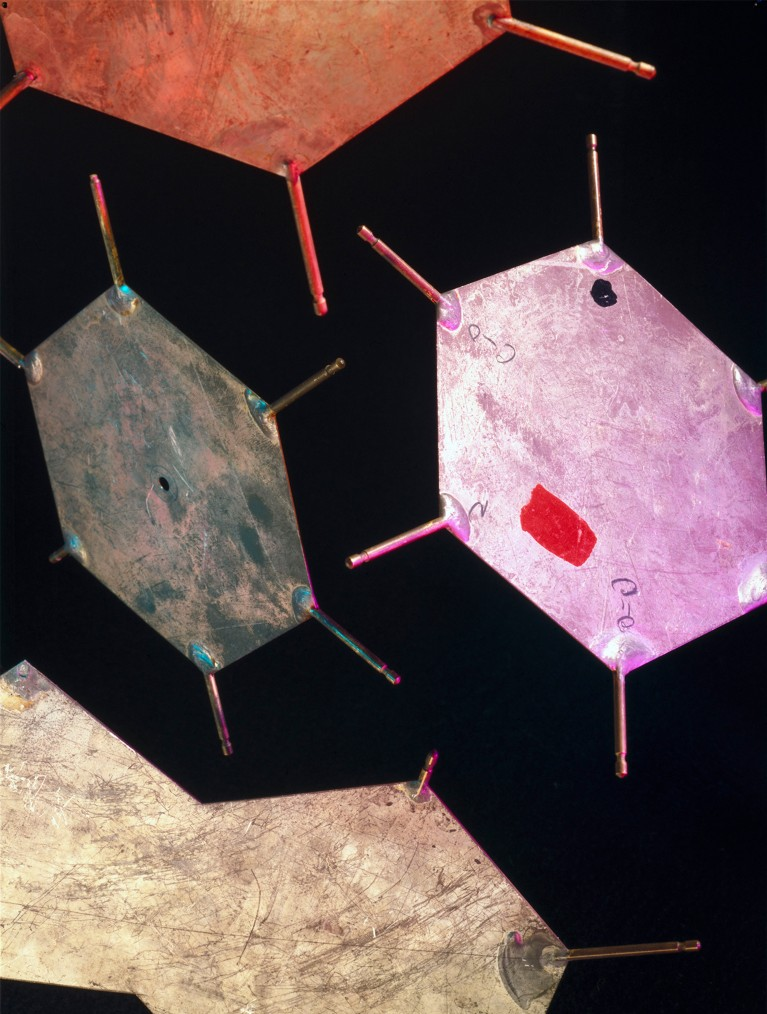

弗朗西斯·克里克曾在英国海军部服役,并从事水雷相关研究。图片来源:GL Archive/Alamy

《克里克:永不停歇的思想——从DNA到大脑》,马修·科布著,Profile Books出版社(2025年)

在历史记载中,弗朗西斯·克里克始终与詹姆斯·沃森紧密相连,二人的合作组合,其标志性或许堪比他们所提出的DNA双螺旋结构。1968年,沃森凭借极具话题性的著作《双螺旋》让两人声名不朽——在书中,克里克被描绘成一个健谈且聪慧的人,而沃森则显得有些笨拙却极具冲劲。沃森最初将该书初稿定性为小说,但此后,所有关于这一科学发现及相关人物的公开记述,都在很大程度上延续了书中的叙事框架。

动物学家兼历史学家马修·科布在其权威性新作《克里克》中,重新审视了双螺旋这一重大突破——他曾在2015年出版的《生命最大的秘密》一书中,对这一发现进行过详尽剖析。然而此次,关于DNA结构的发表及其发现后的直接影响,在书中仅占41页篇幅。相反,科布将重点放在探究克里克的思想、著作及其与他人的互动如何超越了这一辉煌却充满争议的事件:他的成果不仅彻底改变了分子生物学领域,还对进化发育生物学、视觉神经科学以及意识相关理论产生了深远影响。

与此同时,相较于此前为克里克立传的两位作者(马特·里德利与罗伯特·奥尔比),科布更深入地尝试解答了几个核心问题:克里克究竟是谁?他是怎样的人?他真正关心的事物是什么?

众所周知,克里克极不愿透露个人信息,甚至不愿拍照。科布以极致细致的态度,梳理了一套异常完整的个人与专业档案,进而还原了克里克与那些“思想之旅关键同伴”之间的关系。

1916年,克里克出生于英国中部地区的集镇北安普顿,成长在一个生活宽裕但学术氛围并不浓厚的家庭。自幼时起,他就对“事物为何是现在这般模样”抱有强烈的求知欲——为满足这份好奇,他常常沉浸在家庭收藏的亚瑟·米所著的八卷本《儿童百科全书》(1910年出版)中。克里克在学校表现优异,最终考入伦敦大学学院攻读物理学,后来还在该校开启了关于水的粘度的博士研究——正如他日后所言,这是“能想象到的最枯燥的课题”。

科布在书中提到,二战时期的经历彻底改变了克里克的人生轨迹。他的博士学业被迫中断,随后应召加入英国海军部,从事水雷研究工作——这种需要实时解决问题的任务,恰好契合他好动不安的天性。在水雷设计部门的餐厅里,他结识了乔治·克赖塞尔——一位刚从英国剑桥大学毕业的奥地利难民哲学家。克赖塞尔的交谈与大量书信往来,既促使克里克不断锤炼自己的思维,其书信中露骨的言语也让克里克感到新奇。科布认为,这些充满挑逗意味的信件,贯穿了克里克一生的学术探索历程。

当时在海军部工作的还有一位“活泼、有才华且宽容”的艺术家奥黛尔·斯皮德。1949年,她成为克里克的第二任妻子。两人相互珍视,这段婚姻也包容了克里克的多次婚外情。奥黛尔不仅帮助克里克培养了对艺术与文学的兴趣,还操持家务、举办热闹的派对、抚养孩子。简而言之,她为克里克创造了绝佳的环境,让他能毫无顾虑地将全部精力投入到学术研究中。

破解DNA密码

20世纪40年代末,克里克对物理学逐渐失望,却受到物理学家埃尔温·薛定谔1944年著作《生命是什么?》的启发。他认定,除了意识的神经基础外,生命的本质是唯一值得探索的问题。随后,他在英国剑桥医学研究委员会下属的“生物系统分子结构研究单位”(后更名为“分子生物学实验室”)开启了结构生物学领域的新博士项目,并在该机构工作了近30年。在分子生物学家马克斯·佩鲁茨温和的领导下,克里克从无需承担教学任务或应对大学行政事务——他一生仅申请过一次科研资助。他坦然承认运气在自己的成功中起到了一定作用,但在某种程度上,这份运气也是他自己争取来的。

科布指出,双螺旋的发现,实际上是克里克、沃森与伦敦国王学院的化学家罗莎琳德·富兰克林、生物物理学家莫里斯·威尔金斯深度合作的成果,而这一点在克里克与沃森1953年那篇具有里程碑意义的论文(《自然》杂志,第171卷,737-738页)中并未得到充分认可。科布认为,克里克与沃森并未“窃取”研究成果,但两人确实存在“失礼”之处。他在书中写道:“他们本应申请使用这些数据的许可,但他们没有这么做。”

詹姆斯·沃森与弗朗西斯·克里克共同发现了DNA结构。图片来源:SSPL/Getty

双螺旋结构为理解“DNA与其编码的蛋白质之间如何传递信息”提供了关键突破口。克里克在其博士论文中,将这一问题称为生物学的“核心难题”。他与遗传学家西德尼·布伦纳携手攻关,共同提出了信使RNA(mRNA)的存在;证明了mRNA中的碱基序列可作为“密码”,决定每种蛋白质的氨基酸序列;并发现每三个碱基编码一个氨基酸(《自然》杂志,第192卷,1227-1232页,1961年)。

这些具有里程碑意义的发现,离不开布伦纳手下技艺精湛的研究助理莱斯利·巴尼特主持的大量实验——而克里克本人在实验室里则以笨拙闻名。科布承认巴尼特发挥了“至关重要”的作用,但书中并未提及她的个人背景。此外,几位长期默默忍受的秘书也只是被一笔带过:她们是克里克重要支持体系的一部分,有些人还成了他的密友。若能更多地展现她们的视角(或许减少对克赖塞尔的着墨),会让传记更加丰富。至于克里克的情人,她们如同幽灵般一闪而过:书中虽有提及,偶尔还引用她们的话,却未透露其身份。科布对此表示:“这不关我们的事。”

mRNA密码的最终破解虽由他人完成,但克里克始终扮演着“主导者”的角色。尤其是在1962年与沃森、威尔金斯共同获得诺贝尔奖后,他基本不再进入实验室,而是将时间用于阅读、交流、思考、写作,并频繁出差参加演讲与研讨。1962年,他成为美国加利福尼亚州圣地亚哥索尔克生物研究所的非驻所研究员,薪酬优厚。他充分享受在加州的个人自由与学术自由,还在诗人迈克尔·麦克卢尔的影响下,热衷于尝试能改变意识的物质。

意识之谜

克里克花了不少时间才找到新的科研方向,而科布在书中暗示,他曾一度偏离正轨。20世纪60年代末至70年代初,克里克狂热地投身于三个毫无关联且缺乏证据支持的理论研究:胚胎发育中的模式形成、染色体组织形式以及生命起源。身为坚定的理性主义者,他却反常地接纳了天文学家卡尔·萨根的观点——认为生命是由外星生物“播种”到地球的。不久后,克里克精神崩溃,不得不减少频繁的外出活动。

尽管克里克在政治上保持疏离(他那些偏左翼的朋友认为他偏向保守),但他却陷入了一种误区:认为自己的诺贝尔奖得主身份,足以让他对社会议题指手画脚。他拒绝将宗教信仰视为道德权威的来源,并在1968年的一次演讲中提出了优生政策——这一话题自20世纪30年代后便极少被公开讨论。在私人信件中,他主张应鼓励富人多生育,并否认自己有种族歧视动机,称“若说我有偏见,那也是针对穷人”。

在受到自己所敬佩的科学家的反对后,到20世纪70年代初,克里克终于承认自己没有资格就此类议题提供建议。科布认为,克里克的社会观念带有爱德华时代的烙印,完全源自殖民时期的《儿童百科全书》——尽管他热衷于举办疯狂派对、尝试药物且私生活开放。

1977年,克里克永久移居加州,此后余生主要致力于攻克他职业生涯初期确定的两大课题中的第二个:人类意识的基础。他聚焦于“人类如何感知视觉世界”这一问题,再次成为出色的思想引领者与整合者,融合了神经科学与机器学习领域的观点。他在1994年出版的《惊人的假说》一书中提出,所有意识体验都源于大脑活动,别无其他;然而,该书并未解释“如何产生”这一关键问题。尽管这一理论对大多数神经科学家而言并无特别惊人之处,却在公众层面产生了巨大影响。

在为克里克立传的三位作者中,科布最有力地论证了“克里克应与艾萨克·牛顿、查尔斯·达尔文、阿尔伯特·爱因斯坦一同跻身科学巨匠之列”,他认为“克里克的思想改变了我们看待世界的方式”。里德利的著作《弗朗西斯·克里克:遗传密码的发现者》(2006年)虽生动易懂,却篇幅简短、缺乏参考文献且无索引;奥尔比的授权传记《弗朗西斯·克里克:生命奥秘的探索者》(2009年)虽与科布的作品一样详尽,却或许更为恭敬,对克里克沉迷药物与性的方面只是一笔带过,而科布则认为这些是克里克学术探索中不可或缺的部分。

科布擅长维持科学人生叙事的节奏感,让这段本可能平淡的经历变得引人入胜。他的叙述既扣人心弦又通俗易懂,既慷慨地肯定克里克的成就,也毫不避讳地指出其缺点,同时在可能伤害在世亲友感情的话题上保持谨慎。科布认为,克里克之所以成为独一无二的克里克,在于他一生都在“追逐独特洞见所带来的智力愉悦”。他在书中最后总结道:克里克既非圣人,也非英雄,而是“一个极其聪明的人,但其兴趣与认知仍有局限”。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自孙学军科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-41174-1508761.html?mobile=1

收藏