基于空腔嵌入式双锥形微针的银屑病经皮氢气疗法

摘要

银屑病因病因复杂,目前在临床上仍无法根治。外用免疫抑制疗法效果有限,部分原因是皮肤渗透性差,且可能引发严重副作用。为解决这些问题,我们开发了一种新型经皮氢气疗法,针对银屑病中氧化应激与炎症相互强化的关联机制发挥作用。具体而言,我们设计了一种高载药量、高皮肤穿透效率的双锥形微针,可高效递送氢化镁(MgH₂)粉末,实现氢分子在皮肤组织内的持续释放。这种微创、可自行操作的治疗方法,疗效显著优于当前临床标准外用疗法——卡泊三醇乳膏。

经皮氢气疗法能显著减轻氧化损伤、降低促炎细胞因子表达、减少免疫细胞浸润,最终缓解角质形成细胞过度增殖及全身症状。此外,机制研究为银屑病发病机制提供了宝贵见解。更广泛地说,本研究为炎症性皮肤病的治疗提供了新方案,也为基于微针的经皮治疗递送技术开辟了新策略。

点评:这种给氢气方法,值得推广,不仅是牛皮癣,其他皮肤附近的组织,包括皮下肌肉关节骨等都可以尝试。

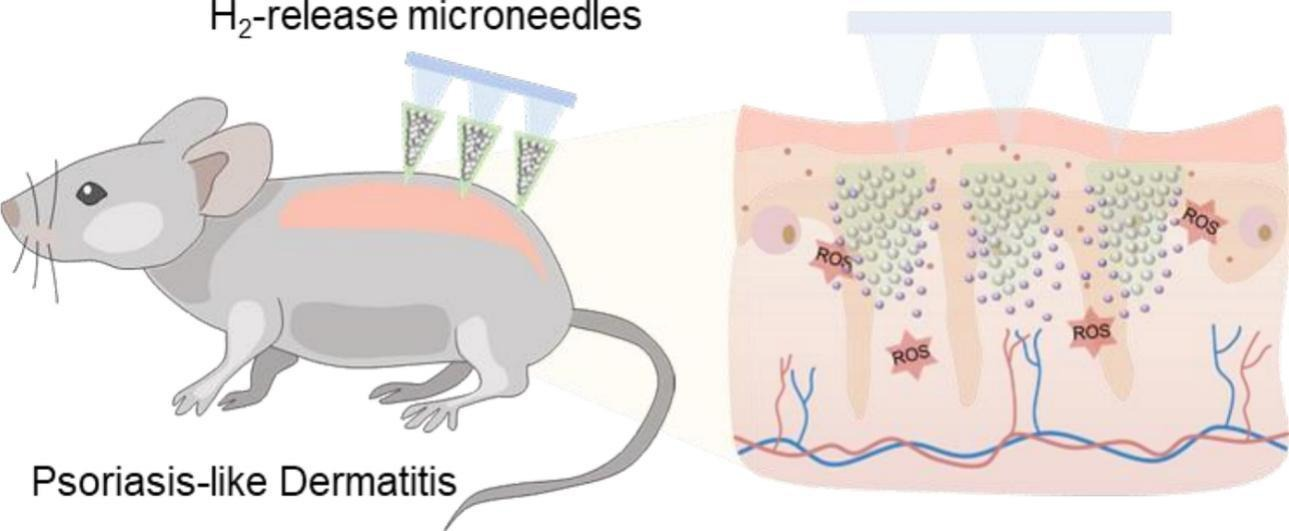

图形摘要

引言

银屑病是一种慢性自身免疫性疾病,以皮肤出现增厚、发红、鳞屑性斑块为特征[1,2]。这种临床无法根治的疾病,影响着全球2%-4%的人口[3]。银屑病的发病机制复杂,由多种应激因素(如感染、创伤、情绪压力)诱发,并与遗传易感等位基因相关[4]。

应激因素会激活角质形成细胞,使其产生过量活性氧(ROS),进而破坏抗氧化保护机制,引发氧化应激,损伤细胞成分(脂质、蛋白质及DNA)[5]。随后,炎症信号通路被激活,尤其是在活化B细胞核因子κ轻链增强子(NF-κB)的介导下[6,7],导致白细胞介素(ILs)、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、干扰素-γ(IFN-γ)等促炎细胞因子过量产生[8,9]。这些细胞因子会招募并激活免疫细胞(尤其是中性粒细胞和巨噬细胞),而这些免疫细胞又会在表皮中产生更多活性氧[10]。

氧化应激与炎症通过恶性循环形成相互强化的关联(图1),导致二者持续存在,最终引发角质形成细胞异常增殖[11]。

临床上,银屑病的常用治疗方法包括外用皮质类固醇、维生素D类似物或钙调神经磷酸酶抑制剂[12]。然而,由于角质层屏障的存在,这些药物的生物利用度较低,疗效大打折扣[13];此外,皮肤刺激、轻度皮炎等副作用也较为常见[14]。光疗(中波紫外线或补骨脂素长波紫外线疗法)虽疗效更优,但可能导致瘙痒、水疱,并增加皮肤癌风险[15]。对于重症患者,需采用全身给药(口服或注射)方式,使用阿维A、甲氨蝶呤、环孢素等药物[16,17],但这类疗法可能引发严重的脱靶并发症,如肝肾功能损伤。

我们提出假设:打破氧化应激与炎症之间相互强化的关联,可能是治疗银屑病的有效策略。

氢分子(H₂)可轻松穿透生物膜,且具有抗氧化、抗炎特性,无明显副作用[18,19]。目前,饮用富氢水或吸入氢气已用于治疗神经退行性疾病、炎症性疾病及代谢性疾病,其中也包括银屑病[20,21,22]。但这类方法的疗效有限:口服或吸入的氢分子仅有少量(0.1%-1%)能到达靶组织,且停留时间短暂(5-10分钟)[23];而富氢水浴的效果同样受限,原因是氢分子在皮肤组织中的渗透性较差[24]。

氢化镁(MgH₂)可作为氢分子的有效载体,因其能与水反应生成氢气。目前,氢化镁片剂已作为膳食补充剂商业化销售。考虑到氢分子扩散性强、易穿透细胞膜且能有效中和活性氧,通过经皮递送氢化镁实现皮肤组织内氢分子的持续生成,有望成为治疗银屑病的有效策略。

微针贴片已被用于微创经皮药物递送,治疗包括皮肤病在内的多种疾病[25,26,27,28,29,30,31,32]。但微针技术常面临两大挑战:① 由于微针尺寸小,且需借助基质材料包裹药物,导致载药量较低[33,34];② 受皮肤弹性影响,皮肤穿透效率较差[35,36]。

为解决这些问题,实现氢分子的高效经皮递送(图1),我们设计了一种新型双锥形结构微针(dc-MN):该微针包含一个可溶解的透明质酸(HA)载体锥(负载纯氢化镁粉末),以及一个由刚性聚乳酸(PLA)制成的支撑锥。这种设计可将氢化镁完全递送至皮肤组织,实现氢分子的持续释放;通过打破氧化应激与炎症的恶性循环,其疗效显著优于外用卡泊三醇(CCPT)(图1)。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自孙学军科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-41174-1506131.html?mobile=1

收藏