太平洋底富氢热液系统西太平洋东加罗林板块富氢热液系统相关角砾岩筒的形成在西太平洋东加罗林板块发现了一处水深超4300米的大型热液区。研究表明,此处存在壁面陡峭、底部以角砾岩为主的大型热液筒,其形成所需能量相当于数十亿吨TNT(三硝基甲苯)爆炸释放的能量。在28天内,沿一条150千米长的剖面共探测到800余次短时地震事件,这表明该区域正广泛发生持续性爆炸性气体释放。我们认为,板块弯曲形成的裂隙使流体渗入,与蛇纹石化作用共同产生了数十亿吨氢气;这些氢气被圈闭在由泥浆和碳酸盐岩封堵的裂隙中。然而,仅靠氢气无法产生足以形成热液筒的爆炸能量——循环海水中释放的氧气可在壳层深度富集,并与地幔来源的氢气混合。这种混合气体爆炸会释放大量热量,进而引发压缩氢气的进一步爆炸,最终形成热液筒。Xiao Y, Wang K, Wang Y, Yuan S, Zhang H, Zhang T, Li C, Ren A, Xie G, Kamenetsky VS, Xie H, Tong F, Wei S, Sun W. Formation of breccia pipes associated with a hydrogen-rich hydrothermal system on the east Caroline plate in the West Pacific. Sci Adv. 2025 Sep 5;11(36):eadx2600. 引言2024年,在中国国家自然科学基金委(NSFC)第583航次科考期间,科研人员在东加罗林板块靠近穆绍海沟(Mussau Trench)的区域,发现了一个名为“昆仑”的大型热液筒群[1]。该热液筒群包含20个圆形或椭圆形大型热液筒,总面积约11平方千米。通过现场原位激光拉曼光谱仪检测发现,热液喷口处氢气浓度极高[1]。此次发现的热液系统规模远超“迷失城市”热液区(Lost City)——据估算,昆仑热液筒群的氢气通量占全球氢气排放量的5%[5,6]。这些热液筒体型庞大,直径介于450-1800米之间,深度达30-130米[1]。要通过爆炸形成如此规模的热液筒,需释放相当于10⁶-10⁹吨TNT的能量。通常这类大型凹陷结构多为火山成因[7],但该区域与海沟另一侧的初期岛弧活动带相距较远(图1),且无任何火山活动迹象,因此推测此类爆炸可能与爆炸性氢气释放有关。那么,氢气是如何形成并富集为足以形成热液筒的爆炸性气体的呢?

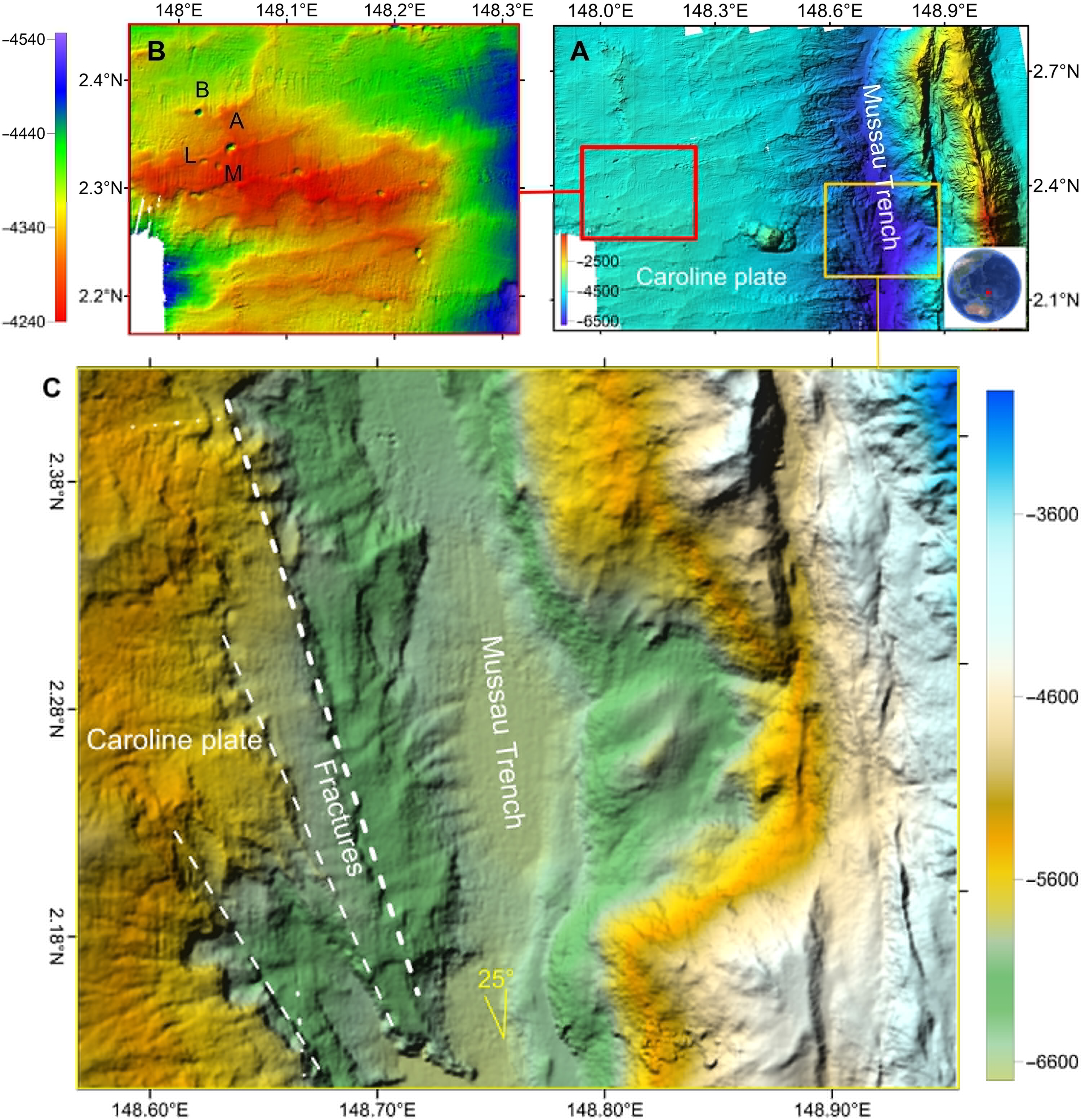

图1 基于多波束测深仪获取的穆绍海沟附近研究区高分辨率地形图 (A)东加罗林板块与穆绍海沟地形图,由“探索一号”科考船搭载的康士伯(Kongsberg)EM 122多波束测深仪测得。红色方框标注昆仑热液筒群位置,黄色方框标注研究裂隙带位置。(B)昆仑热液筒群分布地形图[1]。(C)白色虚线标注东加罗林板块发育的裂隙,该裂隙与穆绍海沟夹角约25°。热液筒名称:A-崂山筒;B-珠山筒;L-洞庭筒;M-抚仙筒。 结果热液筒特征在穆绍海沟西侧80千米范围内共发现20个热液筒(图1A、B)。多数热液筒分布在一个比周边海底高约300米的台地上(图1A、B)[1]。科研人员通过“奋斗者”号载人潜水器(HOV)对其中4个热液筒进行了详细探测。崂山筒(A筒)与珠山筒(B筒)深度均约130米,具有陡峭的壁面和角砾岩质底部(图2)[6],形态与金伯利岩筒相似[7]。每个热液筒内部发育多期次小型麻坑,通常包含3-5个直径数十米的碗状麻坑,这些碗状麻坑内又分布着直径1米至亚米级的更小麻坑。在热液筒底部可观察到活动热液喷口,热液流体通过角砾岩堆的间隙或裂隙(图2及补充视频S1-S4),或通过大型热液筒麻坑壁上直径1厘米至亚厘米级的细管喷出(补充图S1)。在大型热液筒壁上还发现了规模相近的古热液管,同时存在被碳酸盐岩充填的间隙(补充视频S5),表明此类热液活动已重复发生多次。  图2 富氢热液筒结构示意图 昆仑热液筒群角砾岩特征的典型示意,使用Adobe Photoshop 2020绘制。崂山筒与珠山筒(图1B)均未发育其他热液系统中常见的大型烟囱体[8]。例如,迷失城市热液区发育数十米高的碳酸盐岩烟囱[9,10]。昆仑热液筒群缺乏烟囱体的原因可能与其水深有关:该区域水深4300-4500米,超过了西太平洋约4300米的碳酸盐补偿深度(CCD)[11]。根据定义,碳酸盐补偿深度是指碳酸钙(CaCO₃)沉积速率与溶解速率达到平衡时的水深[12,13],本质上是碳酸盐岩饱和深度,其数值随温度、二氧化碳(CO₂)浓度、钙离子(Ca²⁺)浓度及镁离子(Mg²⁺)浓度变化而改变。而迷失城市热液区水深仅800-850米[8,14],因此碳酸盐岩烟囱得以良好保存。 短时地震事件科研人员沿穆绍海沟一条约150千米长的剖面,部署了21台无源海底地震仪(OBS)[15,16],平均部署时长28.3天,其中19台地震仪获取了完整数据。在这19台仪器的记录中,均探测到一种名为“短时事件”(SDE)的地震信号。此类短时事件持续时间小于1秒,无清晰的纵波(P波)或横波(S波)初至,主频介于5-20赫兹之间。短时事件在地震仪的三个分量上均可见,有时也会出现在水听器记录中。已有研究表明,海底沉积物覆盖区曾探测到此类短时事件,其可能与流体运移相关的突发性能量释放有关[17-21]。

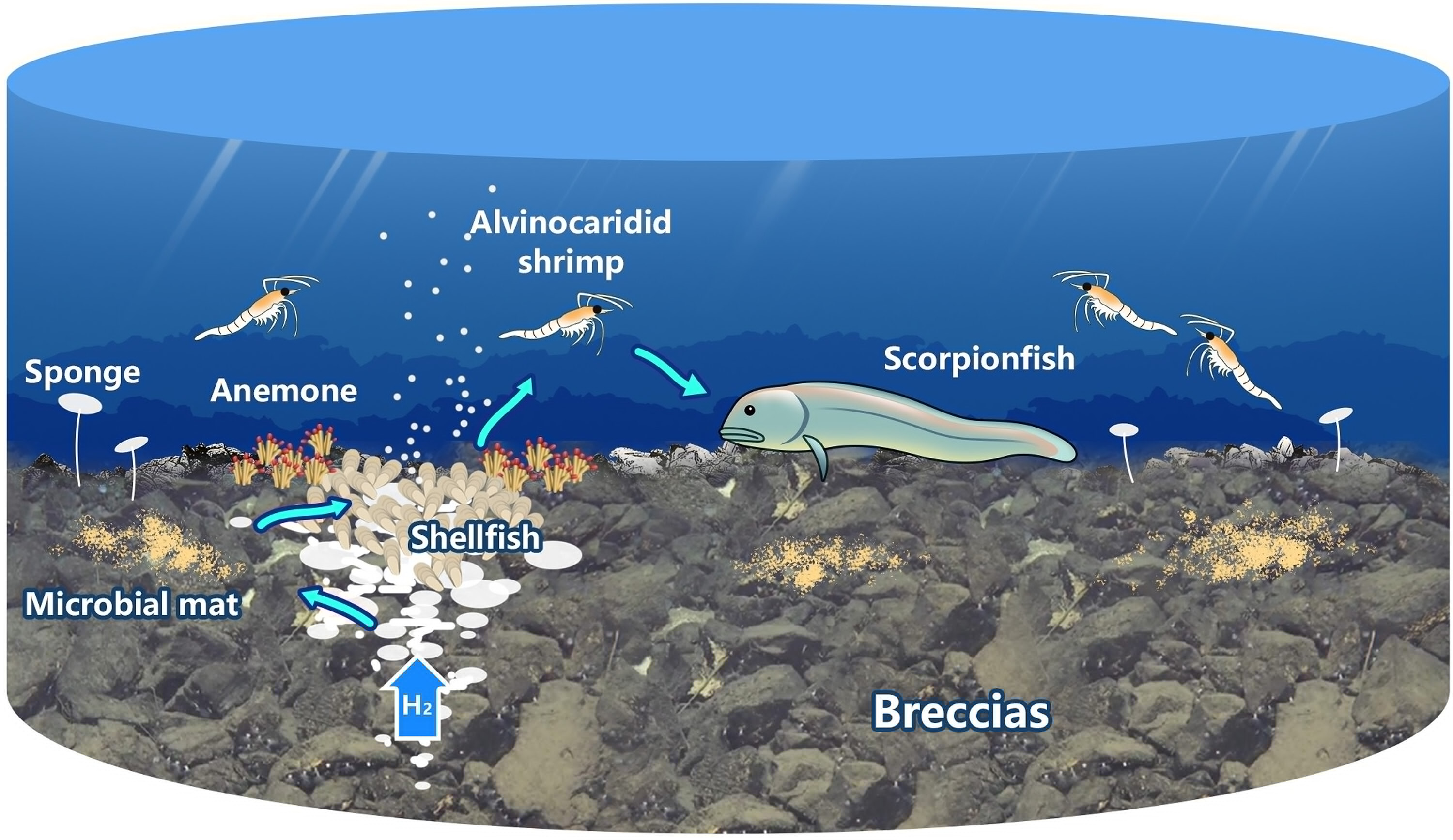

图2 富氢热液筒结构示意图 昆仑热液筒群角砾岩特征的典型示意,使用Adobe Photoshop 2020绘制。崂山筒与珠山筒(图1B)均未发育其他热液系统中常见的大型烟囱体[8]。例如,迷失城市热液区发育数十米高的碳酸盐岩烟囱[9,10]。昆仑热液筒群缺乏烟囱体的原因可能与其水深有关:该区域水深4300-4500米,超过了西太平洋约4300米的碳酸盐补偿深度(CCD)[11]。根据定义,碳酸盐补偿深度是指碳酸钙(CaCO₃)沉积速率与溶解速率达到平衡时的水深[12,13],本质上是碳酸盐岩饱和深度,其数值随温度、二氧化碳(CO₂)浓度、钙离子(Ca²⁺)浓度及镁离子(Mg²⁺)浓度变化而改变。而迷失城市热液区水深仅800-850米[8,14],因此碳酸盐岩烟囱得以良好保存。 短时地震事件科研人员沿穆绍海沟一条约150千米长的剖面,部署了21台无源海底地震仪(OBS)[15,16],平均部署时长28.3天,其中19台地震仪获取了完整数据。在这19台仪器的记录中,均探测到一种名为“短时事件”(SDE)的地震信号。此类短时事件持续时间小于1秒,无清晰的纵波(P波)或横波(S波)初至,主频介于5-20赫兹之间。短时事件在地震仪的三个分量上均可见,有时也会出现在水听器记录中。已有研究表明,海底沉积物覆盖区曾探测到此类短时事件,其可能与流体运移相关的突发性能量释放有关[17-21]。  图3 海底地震仪(OBS)探测到的短时事件(SDE) (A)OBS台站位置及各台站探测到的短时事件数量。黑色文字为OBS台站编号,白色文字为探测到的短时事件数量。(B-D)2025年10月1日,OBS 1号台站(B)、8号台站(C)及21号台站(D)记录到的短时事件标准化频谱图(上)与垂直分量地震图(下)。时间以秒为单位,参考日期标注于各频谱图顶部(年-月-日 时:分:秒)。短时事件首先通过“短时平均/长时平均”(STA/LTA)自动算法识别,再经人工验证。基于19台OBS的连续观测数据,共确认824次短时事件(图3)。相邻OBS未同时记录到同一短时事件,这表明事件源距各OBS较近且震级较小,与此前在海底冷泉区观测到的短时事件特征一致[17,18,22,23]。此类信号并非由鱼类撞击、哺乳动物活动、仪器故障或海流噪声引起,而更可能与沉积物下方热液活动引发的小规模气体释放事件相关[17,18,22,23]。在穆绍海沟区域,俯冲加罗林板块的弯曲段短时事件发生频率更高(例如7号、8号及10号台站分别探测到72-118次事件;图3)。值得注意的是,远离弯曲段的崂山筒与珠山筒周边1号、2号台站,也分别探测到65次和83次短时事件,这与该区域存在强烈且持续的氢气相关活动的推断相符。由此可见,短时事件表明穆绍海沟周边存在广泛的活动性气体泄漏。

图3 海底地震仪(OBS)探测到的短时事件(SDE) (A)OBS台站位置及各台站探测到的短时事件数量。黑色文字为OBS台站编号,白色文字为探测到的短时事件数量。(B-D)2025年10月1日,OBS 1号台站(B)、8号台站(C)及21号台站(D)记录到的短时事件标准化频谱图(上)与垂直分量地震图(下)。时间以秒为单位,参考日期标注于各频谱图顶部(年-月-日 时:分:秒)。短时事件首先通过“短时平均/长时平均”(STA/LTA)自动算法识别,再经人工验证。基于19台OBS的连续观测数据,共确认824次短时事件(图3)。相邻OBS未同时记录到同一短时事件,这表明事件源距各OBS较近且震级较小,与此前在海底冷泉区观测到的短时事件特征一致[17,18,22,23]。此类信号并非由鱼类撞击、哺乳动物活动、仪器故障或海流噪声引起,而更可能与沉积物下方热液活动引发的小规模气体释放事件相关[17,18,22,23]。在穆绍海沟区域,俯冲加罗林板块的弯曲段短时事件发生频率更高(例如7号、8号及10号台站分别探测到72-118次事件;图3)。值得注意的是,远离弯曲段的崂山筒与珠山筒周边1号、2号台站,也分别探测到65次和83次短时事件,这与该区域存在强烈且持续的氢气相关活动的推断相符。由此可见,短时事件表明穆绍海沟周边存在广泛的活动性气体泄漏。

弯曲裂隙

高精度多波束测深数据显示,穆绍海沟西侧发育一系列大型裂隙带。这些裂隙大致平行分布,与海沟夹角约25°(图1C)。部分裂隙的南端已通过沿海沟的斜向俯冲作用发生俯冲[3]。

科研人员利用“奋斗者”号载人潜水器,沿其中一条裂隙开展了下潜探测。该裂隙带位于海沟西侧俯冲板块内,受两条大型正断层控制,整体呈东南向倾斜。裂隙带水深比西侧相邻区域深约100米,比东侧相邻区域浅约50米(补充图S2)。在一定程度上,我们观测到的这些裂隙与成熟俯冲系统外隆区的裂隙相似——后者是俯冲板块在海沟附近因板块倾斜发生向上弯曲而形成的[24,25]。

穆绍海沟由诱发型俯冲起始作用形成[2,3],其特征为挤压作用[26],但该俯冲过程在初始阶段便已停止[2-4]。数值模拟与地震观测结果表明,这种由弯曲作用在外隆区形成的裂隙可切入岩石圈地幔[25,27-30]。例如,在马里亚纳海沟外隆区,此类裂隙深度可达40千米[31,32]。对于穆绍海沟这类俯冲起始区而言,岩石圈因弯曲作用发生破裂,使得裂隙可贯穿整个岩石圈。

黏土层与古热液筒

下潜探测期间,科研人员在穆绍海沟附近的东加罗林板块上,直接观测到广泛分布的层状堆叠黏土层(补充视频S6、S7)。黏土呈浅色,质地柔软且黏稠,“奋斗者”号的机械臂难以抓取(补充视频S8)。黏土层单层厚度从数厘米到数米不等(图4),层顶面覆盖一层毫米级厚度的黑色物质(图4)。科研人员通过推入式岩芯取样器获取了黏土层样品(补充视频S9)。分析表明,黏土由碳酸盐化石碎屑、硅酸盐矿物及富锰矿物混合组成,且所有被研究的黏土层中均含有白云石(补充图S3)。

图4 穆绍海沟附近东加罗林板块的黏土层及黏土层形成模型

(A)穆绍海沟附近东加罗林板块的斜坡上,发育一系列厚度从数厘米到数米不等的黏土层,黏土呈白色、质地柔软且黏稠。(B)黏土层壁面上的管状结构,为古热液通道。(C)海水渗入岩石圈地幔后,地幔橄榄岩发生蛇纹石化作用,进而产生并释放氢气。(D)蛇纹岩因体积膨胀及应力场变化被挤出,最终形成黏土层。

在裂隙带陡峭岩壁的沉积物中,观测到直径为厘米级至亚厘米级的垂直开放式管状结构(图4)。在多个高度超10米的岩壁剖面上,均发现了大量此类管状结构(补充视频S10、S11),其形态与昆仑热液筒群壁面上的管状结构一致,表明这些管状结构为古热液通道。一种可能的解释是:黏土层中的碳酸盐矿物由热液活动形成,而黏土层本身则由泥火山喷发作用形成。

深入甚至贯穿岩石圈地幔的裂隙,可使海水渗入岩石圈地幔,进而引发大规模蛇纹石化作用——这与在俯冲板块上观测到的现象类似(图4C)[29,33-35]。在温度低于700°C的条件下[36],橄榄岩与热液流体发生蛇纹石化反应,生成氢气(公式1):

橄榄岩 + 水 = 蛇纹石 + 磁铁矿 + H₂ (1)

该反应可进一步表示为公式2[37,38]:

2FeO + H₂O = Fe₂O₃ + H₂ (2)

蛇纹石密度约为2.5克/立方厘米,而地幔橄榄岩密度约为3.3克/立方厘米。因此,地幔岩石完全蛇纹石化后,体积可膨胀约25%。蛇纹石化过程中的这种体积膨胀会导致裂隙闭合。在俯冲起始阶段,俯冲板块的应力场会发生变化[39]。俯冲作用一旦启动,俯冲板块内部的挤压力会大幅释放;随后,发生强烈弯曲的俯冲板块(即东加罗林板块)会回弹,裂隙则进一步收缩闭合。与此同时,俯冲板块表面与上覆板块底部之间的摩擦作用,也会促进俯冲板块内部裂隙的闭合。

蛇纹岩和碳酸盐岩的机械强度均低于地幔橄榄岩,因此在裂隙闭合过程中,这些矿物更易发生变形、破碎及研磨。经研磨的蛇纹岩与新形成的碳酸盐岩混合后,通过泥火山的多次喷发被挤出,形成多套黏土层(图4D)。此外,碳酸盐岩还会进一步封堵黏土层内部的裂隙。

讨论

昆仑热液筒群的凹陷特征与金伯利岩筒相似[7],表明二者可能具有相似的形成机制。已知金伯利岩筒通常由富二氧化碳(CO₂)的金伯利岩岩浆爆炸性喷发形成,据此推测,昆仑热液筒群可能由压缩氢气爆炸形成。

蛇纹石化作用是地质过程中最高效的产氢途径。橄榄岩中的亚铁含量、流体-岩石比以及温度和压力,均会影响氢气的生成速率及释放潜力[38]。蛇纹石化速率在200-500°C时达到最高,例如在300°C条件下,氢气生成量可达158毫摩尔/千克[40-42];而当温度高于700°C时,蛇纹石化作用不会发生[43-46]。因此,蛇纹石化作用从岩石圈地幔顶部开始,逐渐向深部推进。

分子氢(H₂)的扩散能力极强,因此在地质环境中难以被圈闭。但黏土具有极高的密封性,是地质环境中圈闭氢气的最佳介质之一。一旦蛇纹岩黏土沿裂隙被挤出,便会封堵氢气的逸散通道。这种闭合的裂隙系统在一定程度上类似于高压釜:闭合裂隙内部的水循环可调节地幔温度,从而促进蛇纹石化作用持续进行及氢气不断生成。大量氢气可在闭合裂隙中富集,当压力达到一定阈值(即超过上覆岩层破坏极限与水压之和)时,氢气仅通过物理膨胀即可引发爆炸,形成热液筒。这一推测与所有大型热液筒底部广泛分布角砾岩的观测结果一致(图2及补充视频S1、S2)。

根据“材料与方法”部分提供的经验公式计算:在土壤介质中,单次爆炸形成直径450米的热液筒需释放相当于1.86×10⁶吨TNT的能量;在硬岩介质中,形成同等规模热液筒需2.5×10⁷吨TNT当量。对于硬岩介质中直径1800米的最大热液筒,其形成需释放2.6×10⁹吨TNT当量的能量。具体而言,1吨氢气从1500巴绝热膨胀至400巴时,释放的能量相当于0.21吨TNT(详见“材料与方法”),即形成上述规模热液筒需1.2×10⁸-1.2×10¹⁰吨氢气。这需要1.1×10⁹-1.1×10¹¹吨水被完全还原以生成氢气。地震数据表明,蛇纹岩的分布深度甚至可达40千米[31]。昆仑热液筒群中各热液筒间距约10千米,若要在闭合系统中容纳上述所需水量,在一个宽10千米、深40千米的岩块内,裂隙带的有效宽度需介于2.8-280米之间。不过,若热液筒是在漫长时间内通过多次爆炸形成的,则所需氢气量会大幅减少。这一推测与崂山筒和珠山筒的观测结果一致:在主爆炸事件后,这两个热液筒内部均发育多期次小型热液筒/麻坑,这可能是海水渗入、蛇纹石化作用、氢气圈闭及爆炸过程反复循环的结果。

蛇纹石化作用会消耗地幔橄榄岩,阻碍后续水-岩相互作用,导致每次爆炸循环后氢气生成速率大幅下降(图5)。最终,新一代麻坑的规模逐渐减小,热液筒群的富氢热液活动强度也随之减弱。然而,最新一代热液筒/麻坑的埋藏深度较浅,目前尚不清楚这些浅部角砾岩区能否通过压力释放富集足够氢气以引发爆炸。

图5 富氢热液系统中裂隙带与热液筒群关联示意图

(A、B)俯冲起始后,应力场变化及蛇纹石化作用导致的体积膨胀使裂隙闭合;蛇纹岩沿裂隙被挤出,形成黏土层;高氧含量的深层海水渗入岩石圈并受热,因溶解度降低释放分子氧,氧在闭合裂隙顶部富集。(C、D)地幔深部生成的氢气向上运移,与氧混合。(E、F)当压力、温度及氢氧比(H₂:O₂)达到临界值时,爆炸最可能沿混合界面发生,形成大型热液筒。使用Adobe Photoshop 2020绘制。

(二)另一种可能的情景:热液筒群与小型麻坑或由氢气与氧气反应爆炸形成

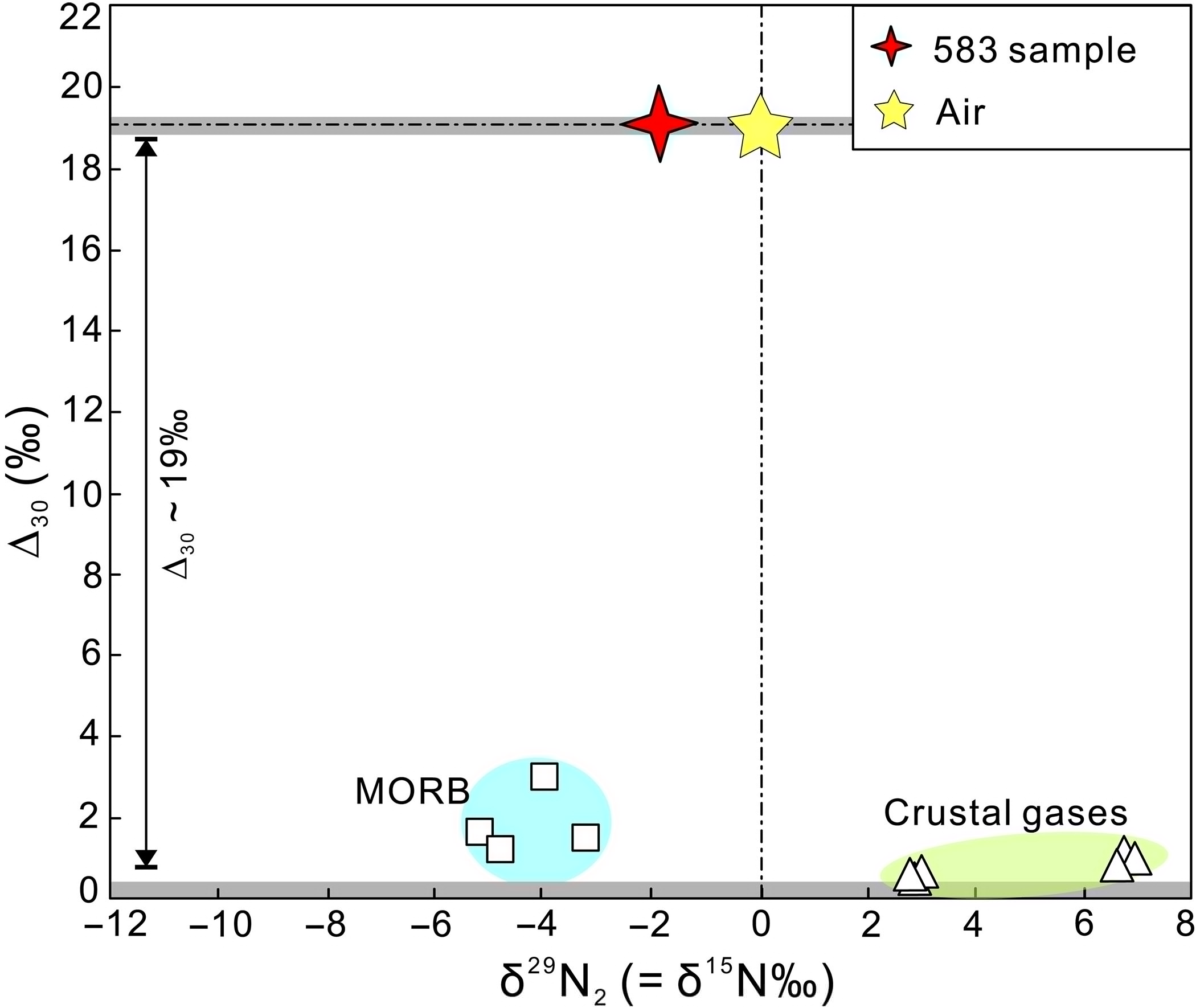

该模型的关键在于氧气的来源。全球海洋环流模型显示,来自南极和格陵兰的寒冷表层水会下沉至海底并参与全球循环[47]。锚定阵列观测结果表明,深层海水的氧气含量较高,可达5毫克/升[48,49],这些氧气来源于大气中的氧气溶解到表层海水中。利用保压取样装置采集的热液流体样品中,溶解气体的氮同位素组成与大气氮同位素组成相似(图6):其δ¹⁵N值约为-1.8‰,仅略低于大气氮的δ¹⁵N值;而团簇氮同位素(Δ¹⁵N¹⁵N,即Δ³⁰)值为+19‰,与大气氮的团簇同位素值完全一致。这一来源特征表明,热液流体中可能存在高浓度氧气。

图6 第583航次保压取样瓶采集的热液筒群海水样品中Δ³⁰(Δ¹⁵N¹⁵N)(‰)与δ¹⁵N(‰)的相关性

图中同时标注了文献中已报道的Δ³⁰与δ¹⁵N数据[54],以供对比。红色星号代表本研究采集的热液流体样品,浅绿色星号代表大气;白色方形和三角形分别代表洋中脊玄武岩(MORB)和地壳气体。海水样品与大气具有相似的Δ³⁰值,表明大气对海水样品中的氮有贡献。

氧气在水中的溶解度随温度升高呈指数级下降[50]。因此,东加罗林板块海底附近温度约1.5°C的海水,当沿裂隙循环进入高温岩石圈后,会释放出氧气。这些游离氧气会向上运移,并被圈闭在闭合裂隙的顶部(图5B、D)。而通过蛇纹石化作用生成的氢气也会向上运移,并在同一储层中富集。

总体而言,相同体积的海水通过蛇纹石化作用生成的氢气总量,比其释放的氧气总量高出数个数量级。因此,闭合裂隙中封存的气体应以氢气为主。但由于氧气在壳层深度释放,而氢气从地幔深度上升,二者会在闭合裂隙中形成具有爆炸性的氢氧混合气体。根据压力条件的不同,混合气体中氢气含量若处于4%-95%范围内,便可能具备爆炸性[51]。

即便在水的超临界温度以上,公式3所示反应的产物体积仍小于反应物总体积——因为3体积的气体反应后仅生成2体积的水蒸气,即该反应本身不会引发爆炸:

O₂ + 2H₂ = 2H₂O(ΔH = -572千焦/摩尔) (3)

然而,该反应会释放大量热量,这些热量会加热压缩状态的氢气,进而引发更剧烈的爆炸。1吨氢气燃烧可释放143吉焦热量,相当于34吨TNT爆炸释放的能量。最终,温度急剧升高会导致残余氢气发生爆炸性膨胀(补充图S4)。此外,氢气还可能与二氧化碳反应生成甲烷[43,52],而甲烷在氧气存在的情况下(尤其在高温高压环境中)也具有爆炸性。

昆仑热液筒群的发现表明,汇聚型板块边界通过蛇纹石化作用释放的氢气,其强度可能远高于大陆边缘和洋中脊区域。深海闭合裂隙中或封存着数十亿吨氢气,未来的氢气资源勘探应重点关注大型海底弯曲带。氢气的爆炸性释放可能会破坏氢气储层,其破坏程度甚至可能超过氢气自身的流动性带来的影响。因此,在深海氢气资源勘探过程中,也需谨慎操作。

材料与方法

氢气爆炸模拟

形成直径450-1800米热液筒所需能量

根据地表爆炸经验公式,爆炸坑直径D与爆炸能量当量W的关系近似为D≈k×W⁰·³,其中k为系数[53](公式4)。

D≈k×W⁰·³ (4)

k值随介质不同(土壤或硬岩)存在显著差异。根据文献[53]记载:“1千吨TNT当量的地表核爆炸,在干燥土壤或干燥软岩中形成的爆炸坑表观半径约为60英尺(约18.288米)”,即直径约36.576米。由此可推算,在土壤介质中形成直径450米的爆炸坑,需1.86×10⁶吨TNT当量的能量。

对于硬岩介质,地表爆炸坑直径D(单位:千米)与TNT当量W(单位:10⁶吨)的关系如下(公式5):

D≈0.17×W⁰·³ (5)

因此,当爆炸坑直径为450米(0.45千米)时,所需能量计算如下(公式6):

W≈(0.45/0.17)³·³³≈25×10⁶吨TNT (6)

当爆炸坑直径为1800米(1.8千米)时,所需能量计算如下(公式7):

W≈(1.8/0.17)³·³³≈2.59×10⁹吨TNT (7)

上述数值需进一步修正:地下爆炸需额外能量克服岩石静压力。根据经验,对于硬岩介质,在洋壳1千米深度处,所需能量需扩大10-30倍;在5千米深度处,所需能量需扩大30-100倍。结合大洋岩石圈的厚度与结构特征,推测爆炸可能发生在5千米深度处。因此,形成直径450-1800米爆炸坑的估算能量范围为2.50×10⁸-2.59×10¹¹吨TNT当量。

1吨氢气爆炸释放的能量

1吨氢气(1,000,000克)的物质的量计算如下(公式8):

1,000,000克 ÷ 2克/摩尔 = 500,000摩尔 (8)

根据公式3,每2摩尔氢气反应释放572千焦能量,因此1吨氢气完全反应释放的总能量计算如下(公式9):

(500,000摩尔 ÷ 2) × 572,000焦/摩尔 = 143吉焦 (9)

压缩氢气释放的能量

计算条件:1吨氢气在100°C、环境压力400标准大气压下,分别从1500标准大气压和700标准大气压经物理爆炸体积膨胀释放的能量(1吨TNT爆炸释放的能量为4.184×10⁹焦)。

1. 等温膨胀过程(温度恒定,压力缓慢降低):

当压力从1500标准大气压降至400标准大气压时,释放的能量计算如下(公式10):

W = nRTln(P₁/P₂) = 500,000 × 8.314 × 373.15 × ln(1500/400) ≈ 2.05吉焦 ≈ 0.49吨TNT (10)

当压力从700标准大气压降至400标准大气压时,释放的能量计算如下(公式11):

W = 500,000 × 8.314 × 373.15 × ln(700/400) ≈ 0.87吉焦 ≈ 0.21吨TNT (11)

2. 绝热膨胀过程(无热量交换,压力快速降低):该过程更接近实际爆炸情况,能量计算公式如下(公式12),其中γ=1.4(比热容比):

W = (P₁V₁ - P₂V₂)/(γ - 1) (12)

当初始压力P₁=1500标准大气压时,W≈1.22吉焦≈0.29吨TNT;

当初始压力P₁=700标准大气压时,W≈0.58吉焦≈0.14吨TNT。

综上,1吨氢气从1500标准大气压或700标准大气压降压至400标准大气压时,体积膨胀产生的破坏力相当于0.14-0.49吨TNT。实际释放的能量可能低于理论值,且仅有部分能量会转化为破坏力(约50%-70%)。

渗入地壳的海水中释放的氧气量

海底表层海水的氧气含量为5毫克/升[48]。在100°C、400标准大气压条件下,氧气在水中的溶解度约为1.253毫克/升,因此1升海水可释放的氧气量为5毫克/升 - 1.253毫克/升 = 3.747毫克/升(近似取3.75毫克/升)。

释放1吨(1×10⁹毫克)氧气所需的海水量计算如下(公式13):

1×10⁹毫克 ÷ 3.75毫克/升 ≈ 266,666,667升 = 266,667立方米 (13)

氮同位素分析方法

本研究的氮同位素分析在南京大学完成。具体步骤如下:

1. 将保压取样瓶通过一个额外的冷阱(直径为1/4英寸,即0.635厘米)与真空分离系统连接;

2. 当冷阱真空度达到1×10⁻⁵毫巴以下时,打开密封阀门,使样品中的溶解气体被吸入冷阱;

3. 关闭阀门,将冷阱浸入液氮中,以捕获二氧化碳、水等组分;

4. 将剩余气体转移至真空系统,通过气相色谱柱进一步纯化,获得纯净氮气;

5. 将纯化后的氮气导入高分辨率同位素比值质谱仪(IRMS,赛默飞世尔科技253超高分辨率IRMS),分析氮团簇同位素组成。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自孙学军科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-41174-1500719.html?mobile=1

收藏