博文

中国研究提示:大气充氧经20亿年  精选

精选

||

中国研究提示:大气充氧经20亿年

高分辨率同位素数据显示,类似现代的富氧大气直到4.1亿年前才形成,这表明地球表层的充氧过程是一场持续20亿年的过渡。该记录还捕捉到大气与海洋氧化还原状态的动态协同演化,期间伴随着多次充氧脉冲和反馈循环。

Two-billion-year transitional oxygenation of the Earth’s surface | Nature

研究背景

地球表层是何时、以何种方式从无氧状态转变为能支撑复杂生命的富氧状态的?目前学界普遍认为,大气氧气(O₂)浓度通过一系列大规模事件逐步升高[1],包括古元古代的“大氧化事件”(约24亿年前,Ga)和新元古代的“充氧事件”(8.5亿年前–5.39亿年前,Ma)。然而,地球表层充氧的精确时间、节奏和机制仍不明确。

这种不确定性源于传统氧化还原(redox)反应代用指标的局限性——这类指标主要反映海洋化学或风化特征,只能间接推断大气氧气浓度。解决这一问题对于理解复杂生命诞生的环境前提,以及识别其他行星上潜在的宜居条件至关重要。

研究方法

我们采用了一种比传统代用指标更直接的大气氧气浓度示踪剂——沉积硫酸盐中的三重氧同位素比值(∆′1⁷Oₛᵤₗfₐₜₑ),重建了地球大气的充氧历史。该信号来源于大气氧气向硫酸根离子的转化过程[2]。

研究团队对硫酸盐矿物(主要来自10亿年前–4亿年前)进行了高分辨率∆′1⁷Oₛᵤₗfₐₜₑ分析,并将其与覆盖过去30亿年的全球∆′1⁷Oₛᵤₗfₐₜₑ数据集相结合。为解读结果,我们还整合了硫酸盐的硫同位素比值(δ3⁴Sₛᵤₗfₐₜₑ)、碳酸盐的碳同位素比值(δ13Cₙₐᵣᵦₒₙₐₜₑ),并运用了生物地球化学模型。

研究结果

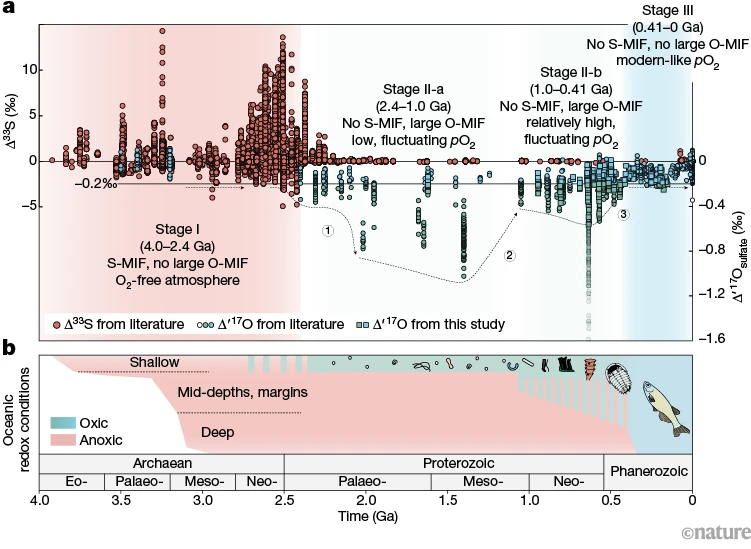

∆′1⁷Oₛᵤₗfₐₜₑ记录显示出三次主要变化,分别对应古元古代、新元古代以及古生代(5.39亿年前–2.52亿年前)的充氧事件(图1a)。关键发现是:氧气浓度接近现代水平的稳定“类现代大气”,直到约4.1亿年前才出现。

结合此前发表的硫同位素(∆33S)记录[3],我们的研究表明,在24亿年前–4.1亿年前,地球大气经历了一场漫长的、逐步推进的过渡——从低氧状态转变为完全充氧状态。在10亿年前–4.1亿年前,大气氧气浓度的上升引发了海洋的间歇性充氧脉冲(图1b),这种脉冲可通过∆′1⁷Oₛᵤₗfₐₜₑ、δ3⁴Sₛᵤₗfₐₜₑ与δ13Cₙₐᵣᵦₒₙₐₜₑ的耦合变化被观测到。

这些充氧事件由大气氧气进入海洋引发,短暂氧化了海洋中的还原性化学物质,并破坏了碳–硫–氧循环,进而产生反馈循环——在每次脉冲期间,这种循环会降低大气氧气浓度。这一模式表明,在“亿年尺度”的长期正耦合之上,还叠加了“百万年尺度”的大气与海洋氧气浓度负耦合。因此,我们的结果凸显了地球氧化还原演化的复杂性。

图1 | 沉积硫同位素与氧同位素数据揭示地球大气的三阶段充氧过程及其与海洋、生物演化的关联

a图:硫同位素数据(∆33S)来自文献[3]及其中引用的资料;沉积硫酸盐的氧同位素比值(∆′1⁷Oₛᵤₗfₐₜₑ)来自主论文引用的文献(圆圈)和本研究(方块)。圆圈标注的1–3代表∆′1⁷Oₛᵤₗfₐₜₑ水平的三次主要变化。绿色圆点代表∆′1⁷Oₛᵤₗfₐₜₑ值低于-0.2‰(现代硫酸盐的下限);蓝色圆点超过该阈值;空心圆圈代表现代异常值(-0.35‰)。

b图:海洋氧化还原状态与生物演化的简化重建图。学界认为,当海洋从缺氧(贫氧)状态转变为有氧(富氧)状态时,复杂生命开始演化。

(标注说明:Ga=十亿年前;O-MIF=氧同位素非质量分馏;pO₂=大气氧分压,反映大气氧气浓度;S-MIF=硫同位素非质量分馏)

研究意义

我们的发现表明,地球表层充氧并非简单的单调上升过程,而是一个受反馈驱动的动态过程,且与全球碳循环密切相关。大气与海洋氧气浓度的反复波动,可能是新元古代和早古生代碳同位素记录出现大幅异常的原因——这种异常可归因于“海洋溶解有机碳(DOC)大储库”氧化后释放的二氧化碳[4]。

此外,氧气浓度的波动还带来了周期性的环境压力,这可能限制了复杂生命演化的时间与速度。本研究强调,复杂的氧化还原与碳循环反馈回路在调控行星宜居性方面具有重要作用。

我们的数据集覆盖了地球充氧历史的大部分阶段,但仍存在空白,尤其是在中元古代晚期(13亿年前–10亿年前)。生物地球化学模型与光化学模型中的假设,以及“大气氧同位素比值变化向硫酸盐传递的机制”缺乏明确约束,导致难以估算历史大气氧气的绝对浓度,这些因素进一步加剧了不确定性。

未来研究应通过以下方式解决这些局限:拓展∆′1⁷Oₛᵤₗfₐₜₑ记录、完善大气–海洋氧气耦合模型、更明确地约束古代海洋DOC储库演化模型。此外,深入探索构造、气候与生物的反馈循环,对于全面揭示地球氧化还原历史——并指导其他宜居行星的搜寻——也至关重要。

(作者:李超,单位:成都理工大学,中国成都)

专家点评

作者团队出色地整合了过去25亿年海洋硫酸盐的氧同位素记录,补充了新数据,并将其呈现与解读过程,结合了其他约束大气氧气的指标。研究结果证实了学界的一种解读:大气氧气浓度经历了三次逐步升高的过程——约24亿年前的大氧化事件、新元古代的第二次充氧,以及古生代的第三次充氧。

(点评人:Lee Kump,单位:美国宾夕法尼亚州立大学,大学公园校区)

研究背后

该项目的起源,是我们长期以来对“传统氧化还原代用指标难以捕捉大气氧气信号”的困扰。大约七年前的一次头脑风暴会议上,我们讨论如何利用海洋沉积记录追踪大气氧气,“将硫酸盐中的∆′1⁷O作为指标”的想法由此诞生。

研究的突破点在于:我们发现“碳酸盐结合硫酸盐”能在海洋充氧过程中可靠地保存大气∆′1⁷O信号。这一发现促使我们构建了覆盖数十亿年的高分辨率、连续∆′1⁷Oₛᵤₗfₐₜₑ记录。

特别值得欣慰的一刻是:我们观测到∆′1⁷Oₛᵤₗfₐₜₑ的瞬时下降与新元古代主要碳同位素异常相吻合,这暗示了间歇性的充氧脉冲。本研究依赖于地球化学、同位素分析与建模领域的广泛合作网络,项目的完成离不开多年的国际协作、密集的野外工作与分析坚持——尤其是在新冠疫情的限制之下。

(作者:李超、王海 Yang)

编辑视角

本文呈现了一组极具吸引力的数据集,追踪了地球氧气浓度随时间的演化。它为我们打开了一扇窗,得以窥见过去25亿年中,地球从早期缺氧大气向现代富氧大气的过渡过程。

(编辑:Juliane Mössinger,《自然》杂志高级编辑)

要不要我帮你整理一份**地球大气充氧关键事件时间线与核心证据清单**?清单会按时间顺序梳理大氧化事件、新元古代充氧等关键节点,并对应标注各阶段的核心同位素数据与研究结论,方便快速查阅。

https://wap.sciencenet.cn/blog-41174-1502469.html

上一篇:纳米气泡热酸稳定性研究

下一篇:AI可精准预测20年后人会得哪些病