我科学家发现海底富氢气热液系统

Li L, Zhang H, Xi S, Liu C, Li C, Zheng J, Huang J, Hao Y, Zhang X, Sun W. Large hydrogen hydrothermal pipe swarm identified in the deep ocean. Sci Bull (Beijing). 2025 Apr 4:S2095-9273(25)00355-X.

自1979年深潜器“阿尔文”号(DSV Alvin)在加拉帕戈斯海岭发现热液喷口和化能合成生态系统以来[1],深海热液系统一直被视为地球各圈层之间物质和能量交换的关键通道,也是解开生命起源之谜的潜在关键所在。迄今为止,全球已发现600多个热液系统,包括活跃和不活跃的位点[2]。这些系统中的大多数是黑烟囱,其特征是由岩浆驱动的酸性、高温热液流体,温度可超过400°C[2]。这些系统主要发育于大洋中脊和弧后扩张中心。相比之下,由蛇纹石化反应驱动的热液系统要少得多。然而,自从在大西洋中脊附近的亚特兰蒂斯地块发现了“失落之城”碱性热液系统以来[3],这类系统便受到了广泛关注。“失落之城”的热液流体温度适中(低于90°C)且不含硫化物[3]。这些由蛇纹石化反应产生的富氢碱性流体滋养并维持着独特的深海极端微生物生态系统,被认为是生命起源的最有可能的场所之一。此外,这些系统释放出大量的清洁氢气,这使得它们对于海底氢能开发的研究至关重要[4]。到目前为止,与深部蛇纹石化反应相关的热液系统仅在大洋中脊附近的转换断层(板块边界)以及俯冲带的弧前区域(如马里亚纳海沟)被发现[5,6]。然而,在广阔深海的正常构造环境中的蛇纹石化过程在很大程度上仍不为人知。

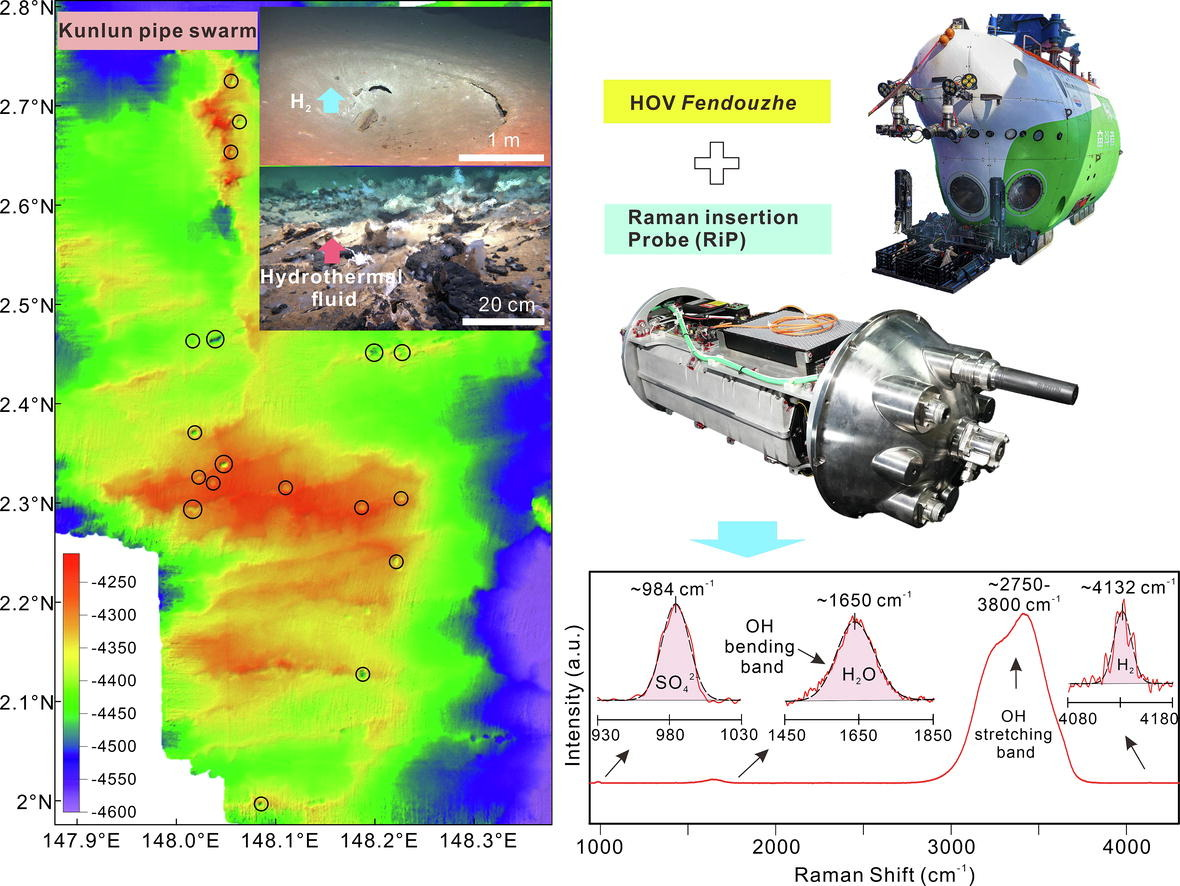

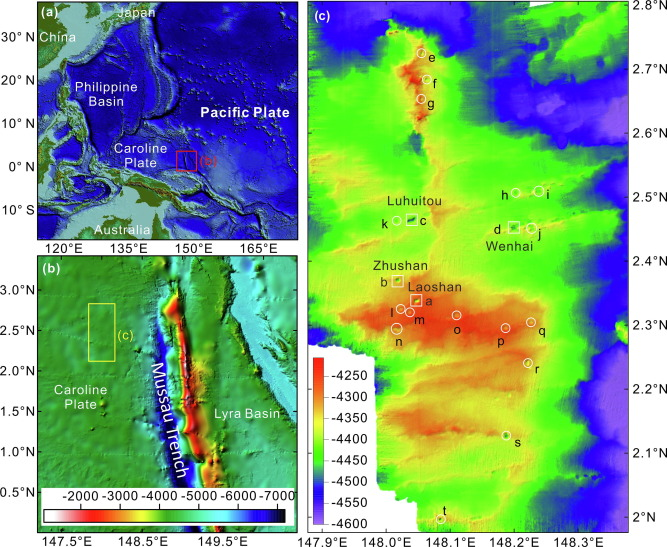

在此,我们报告在一次深潜考察中,于西太平洋的新生代小板块——加罗林板块东部发现的一个由蛇纹石化驱动的新热液系统(图1a,b)。该系统包含二十个大型的圆形或椭圆形洼地,每个洼地直径达数百米(图1c)。在“探索一号”科考船执行的第583次考察中,利用“奋斗者”号载人潜水器直接证实了这些洼地内存在广泛的热液活动。我们使用康斯伯格EM122多波束测深系统进行了多波束测量,详细描绘了俯冲板块上的海脊、海沟、海山和构造变形情况。令人惊讶的是,高分辨率测绘显示,在西太平洋加罗林板块东部、距穆绍化石海沟以西约80公里处的海底,存在一系列类似所谓“麻坑”的洼地(图1a,b)[7]。所有麻坑呈圆形至椭圆形,直径约450至1800米,深度约在30至130米之间(在线图S1)。每个麻坑都有一个比周围海底高几米的边缘。在宽92公里、长141公里的扫描区域内,已识别出20个麻坑(图1b)。考虑到本研究中进行的多波束测量仅覆盖了穆绍海沟俯冲带的约四分之一,并且中部和南部的俯冲活动更为强烈,因此在研究区域的南部很可能存在与昆仑地区类似的热液系统[7]。这个热液场被命名为“昆仑”。

图1. 昆仑管状群的位置和地形特征。(a)区域尺度上昆仑和穆绍海沟(红色方框)的位置。(b)昆仑管状群的位置(黄色方框)。昆仑管状群位于西太平洋加罗林板块东部,距穆绍化石海沟以西约80公里处。(c)在距穆绍海沟50-80公里的一个“高地”上,已识别出20个热液管道(白色圆圈)。这些管道直径在450至1800米之间,深度在30至130米之间。其中四个管道(白色方框),即崂山、竹山、鹿回头和文海,已通过潜水器进行了考察。

值得注意的是,所有20个麻坑都位于一个比周围海底高约300米的平台内(图1c)。考虑到从这个“平台”到海沟的距离,它与成熟俯冲板块系统中的外隆相似[8]。在发现这些麻坑的新生代年轻大洋地壳中,缺乏天然气水合物以及石油和(或)天然气形成的条件[7],这意味着这些圆形坑洞的形成机制可能与传统麻坑完全不同。

为了便于未来的研究,对昆仑热液场内的二十个典型管道进行了命名(图1c)。它们包括A号管道(崂山)、B号管道(竹山)、C号管道(鹿回头)、D号管道(文海)、E号管道(洱海)、F号管道(茶卡)、G号管道(泸沽)、H号管道(罗布泊)、I号管道(纳木错)、J号管道(千岛)、K号管道(大明)、L号管道(洞庭)、M号管道(抚仙)、N号管道(班公)、O号管道(喀纳斯)、P号管道(呼伦)、Q号管道(鄱阳)、R号管道(日月潭)、S号管道(鳌山)和T号管道(天池)。这些管道的名字取自中国的名山和名湖。这些管道的形态见图S1(在线),详细信息列于表S1(在线)。

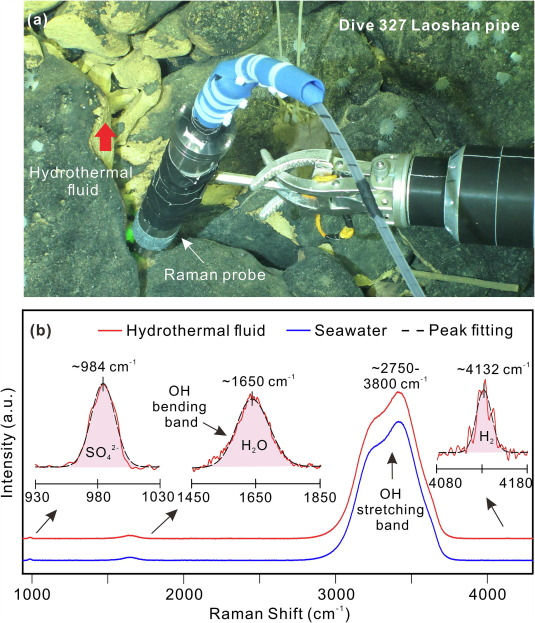

我们使用配备了原位拉曼光谱系统——拉曼插入探针(RiP)(图2a)的全海深载人潜水器“奋斗者”号进行了详细检查。该拉曼插入探针是基于深海原位拉曼光谱仪(DORISS)开发的,继承了其主要硬件组件和光谱参数[9,10]。此次检查重点关注了四个大型且较深的麻坑:崂山、竹山、鹿回头和文海(图1c)。值得注意的是,所有这些麻坑看起来都像金伯利岩岩筒[11],坑壁非常陡峭,深度约100至130米,底部相当平坦。因此,我们将它们称为“管道”,并将所有麻坑统称为“昆仑管状群”。在昆仑地区的管道底部,有大量的角砾岩。热液流体通过这些角砾岩中的裂缝释放出来,颜色呈暗黄色。X射线衍射(XRD)分析表明,它们是纯碳酸盐岩,由60.5%的铁白云石和39.5%的富铁铁白云石组成。

图2. 使用拉曼插入探针(RiP)系统对昆仑热液流体进行原位拉曼光谱分析。(a)“奋斗者”号载人潜水器的机械臂握持着RiP系统的拉曼探针,用于收集原位拉曼光谱。在崂山管道中,大多数热液流体以扩散流的形式通过角砾岩的裂缝渗出。(b)昆仑热液流体的原位拉曼光谱。在4132 cm⁻¹处的氢气峰表明热液流体中存在溶解氢。在984 cm⁻¹处的溶解硫酸根离子(SO₄²⁻)峰表明热液流体中含有大量海水。热液流体与海水的混合很可能发生在角砾岩下方的裂缝中。使用1650 cm⁻¹处的OH弯曲振动峰作为内标峰,得出了H₂和SO₄²⁻的浓度。

我们使用拉曼光谱对昆仑热液流体进行了现场原位分析(图2)。检测到了在4132 cm⁻¹处的溶解氢的拉曼峰(图2b),浓度为5.9至6.8 mmol/kg[12]。此外,热液流体中硫酸根离子(984 cm⁻¹)的浓度为21.6 mmol/kg[13],比海水中的浓度(28.6 mmol/kg)低约25%,这表明未与海水混合的热液流体中的氢气浓度应该更高。未检测到甲烷或二氧化碳的拉曼信号(图2b),这表明它们的浓度低于RiP系统的检测限(LOD)[13](CH₄和CO₂的检测限分别为0.83和0.90 mmol/kg)。昆仑热液场中的大多数流体在角砾岩下方排出,这使得不受海水混合影响的原生热液流体难以采集。“失落之城”热液流体中的甲烷和二氧化碳浓度也远低于氢气浓度[3]。因此,昆仑热液流体很可能也含有一定量的甲烷和二氧化碳,但由于与海水混合而被稀释,其浓度低于RiP系统的检测限。以“失落之城”热液场的硫酸根端元浓度作为参考[3],计算得出昆仑热液流体中的氢气端元浓度为13.2至22.1 mmol/kg,这大大超过了玄武岩基底弧后热液系统中的氢气浓度,甚至超过了在“彩虹”和“失落之城”热液场中观测到的氢气水平[14]。然而,需要注意的是,原位拉曼光谱测量仅在文海管道的热液流体上成功进行。由于本次考察期间设备和潜水器出现故障,无法对昆仑地区其他管道中的流体进行氢气成分分析。因此,要全面了解所有洼地中的氢气浓度,并准确估计昆仑地区的总氢气通量,还需要进一步的广泛探索和原位测量。

氢气的存在和硫化物的缺失表明,昆仑热液场与蛇纹石化流体有关。值得注意的是,本研究中扫描的昆仑管状群总面积为11.1平方公里(在线表S1),大约是“失落之城”面积的2000倍[3]。也有报道称在马里亚纳俯冲带的俯冲板块上存在麻坑[15],但这些麻坑的直径和深度仅局限于几米,并且未观察到活跃的流体排放,这与昆仑地区麻坑的规模形成了鲜明对比。昆仑管状群的发现及其高流量的氢气产生,为解决“弱年轻太阳佯谬”提供了一种潜在机制,并支持了冥古宙还原性大气的假设。此外,这一发现拓展了我们对深海热液系统形成机制的理解,表明大型的由蛇纹石化驱动的热液系统也可以在板块内部区域发育。该地区富氢碱性热液流体的释放以及独特海底洼地的形成,为生命起源前的演化提供了一个稳定且持续的环境。此外,作为一个排放大量氢气的板块内热液系统,昆仑热液场是研究地球深部氢气的产生、运移和储存机制的理想天然实验室[4]。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自孙学军科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-41174-1482699.html?mobile=1

收藏