精选

精选

【内容提要】

近东地区作为农业革命与植物驯化研究的圣地,长期以来一直吸引着众多学者的浓厚兴趣。以色列农学和考古学者合作,叙述自19世纪晚期以来近东植物驯化研究的思想历史。通过呈现两种主流理论模型,从生物学和文化视角对植物驯化进行了深入探讨:一种模型认为植物驯化是一个长期的、无意识的进化互惠过程(非中心化),另一种模型则提出植物驯化是一个由突变的、基于知识为的人类有意主动行为(中心化)。在审视研究领域的同时,评估了潜在的进化和文化机制。简约性原则表明,突变中心化观点与考古记录、物种的地理植物学和生物学更契合,并且所需假设较少。而长期化模型则需要更多假设,无法解释豆科植物的生物学特性,且未能区分驯化与驯化后的变化,在简约性上显得不足。

1 逐出伊甸园

植物和动物的驯化是新石器时代或农业革命的标志,对人类社会经济的发展产生了关键影响。农业革命象征着人类从狩猎采集生活向农耕生活的转变,这一过程伴随着辛劳和劳作,导致了社会文化层面的深刻变化,结束了长期的狩猎采集方式,开启了食物生产的新时代。这场革命促使人类社会从小型群体转变为大型、定居、等级化和分层化的城市国家社会。社会结构和世界观发生了根本变化,经济模式从依赖自然转变为基于操控和扩张。

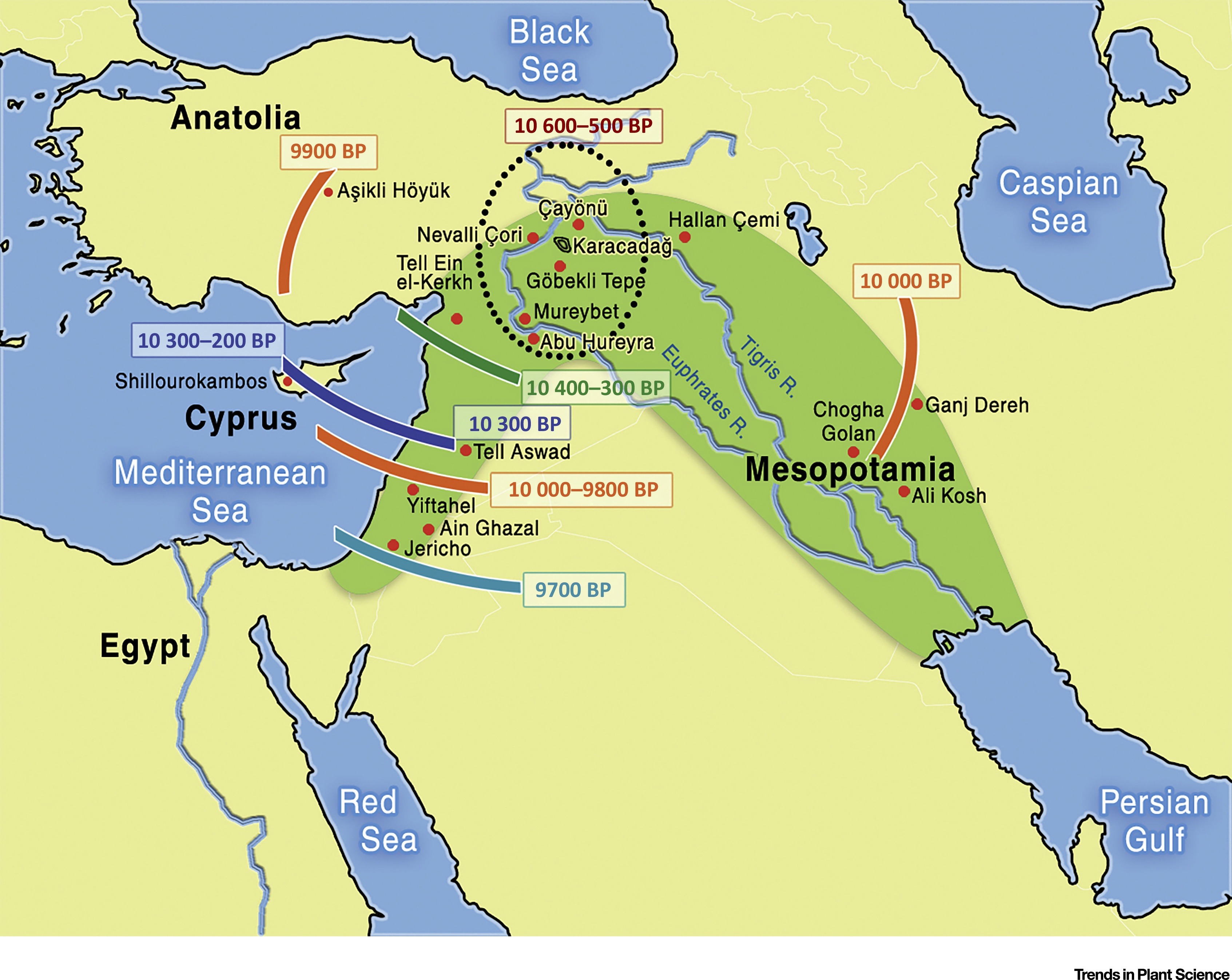

植物驯化研究探讨了驯化的时间框架,特别是近东植物驯化的具体时期。研究关注近东植物驯化的地理分布,探讨其是分散还是集中在特定地区。研究分析了植物驯化的生物学和文化机制,以及作物植物的起源是单系还是多系。探讨植物驯化是偶然事件还是基于人类知识的决策,以及驯化前的栽培活动对驯化过程的影响。研究强调了植物驯化研究中各个问题之间的相互联系,并评估它们在理解农业革命中的重要性。

近东地区农业起源和发展存在两种模式:一种是缓慢、自发的多中心发展过程,涉及多个阶段和多种作物。另一种模式认为农业是人类主动、迅速且有意识的驯化行为,导致了营养和农艺平衡的作物组合。这两种模式在近东地区相互交织,影响了农业发展的各个方面,如地理扩散和驯化过程。

2 生物学叙事

达尔文在《动物和植物在家养下的变异》中探讨了动植物在家养条件下的进化过程,记录了人类从野生环境中采纳植物并逐渐改良品种的历史。德堪多和瓦维洛夫的研究推动了作物地理起源和遗传多样性的研究,瓦维洛夫提出了作物的八个独立起源中心。恩格尔布雷希特的“垃圾堆假说”和Hawkes的研究强调了人类干扰生境对植物驯化的影响,而Harlan和de Wet讨论了杂草在植物驯化中的作用。多学科研究项目揭示了近东地区农业起源,包括作物组合概念和驯化植物的农业生态场景,以及“自动选择”概念。驯化植物表现出趋同的进化趋势,Hammer提出了“驯化综合症”概念,而Hillman和Davies的实验性栽培研究揭示了驯化过程中的自然选择和栽培管理作用。DNA标记技术的发展帮助科学家识别驯化作物的野生种群和生态地理起源,而遗传图谱绘制和基因克隆技术的发展使研究者能够解析驯化综合症特征的遗传基础。

3 考古学与考古植物学叙事

考古学家通过物质文化数据和生物遗骸研究农业起源,关注农业革命的时间、地点和原因。19世纪晚期至20世纪70年代,研究集中在寻找农业起源的中心区域和植物驯化的原动力。20世纪60年代新考古学兴起,强调环境和人口学因素,提出农业起源是适应环境变化的结果。新考古学提出两种解释:宾福德的全球性解释强调环境变化和人口增长,海登的“竞争性盛宴”模型强调社会竞争。后过程主义考古学强调意识形态和社会动态在农业革命中的作用,Cauvin提出“符号革命”理论,认为意识形态变化影响了农业革命。

考古植物学家自20世纪中叶以来致力于详细记录遗址出土的植物遗存,并通过放射性碳素测年技术确定其年代和地点。他们通过实验和民族考古植物学研究探讨植物驯化的“如何”问题,但对“为何”驯化的社会文化解释往往缺乏深度。植物驯化过程被普遍认为是人为选择的结果,考古学家通过重建种植环境和分析文化遗存来支持这一观点。近期研究显示前驯化栽培阶段可能持续数千年,但也有观点认为在适当的农业管理下,植物驯化可以在较短的时间内完成。考古植物学研究遵循地理分散的植物驯化模型,但遗传学研究和考古学家对作物的多系起源存在争议。

4 传统与创新植物驯化研究的比较分析

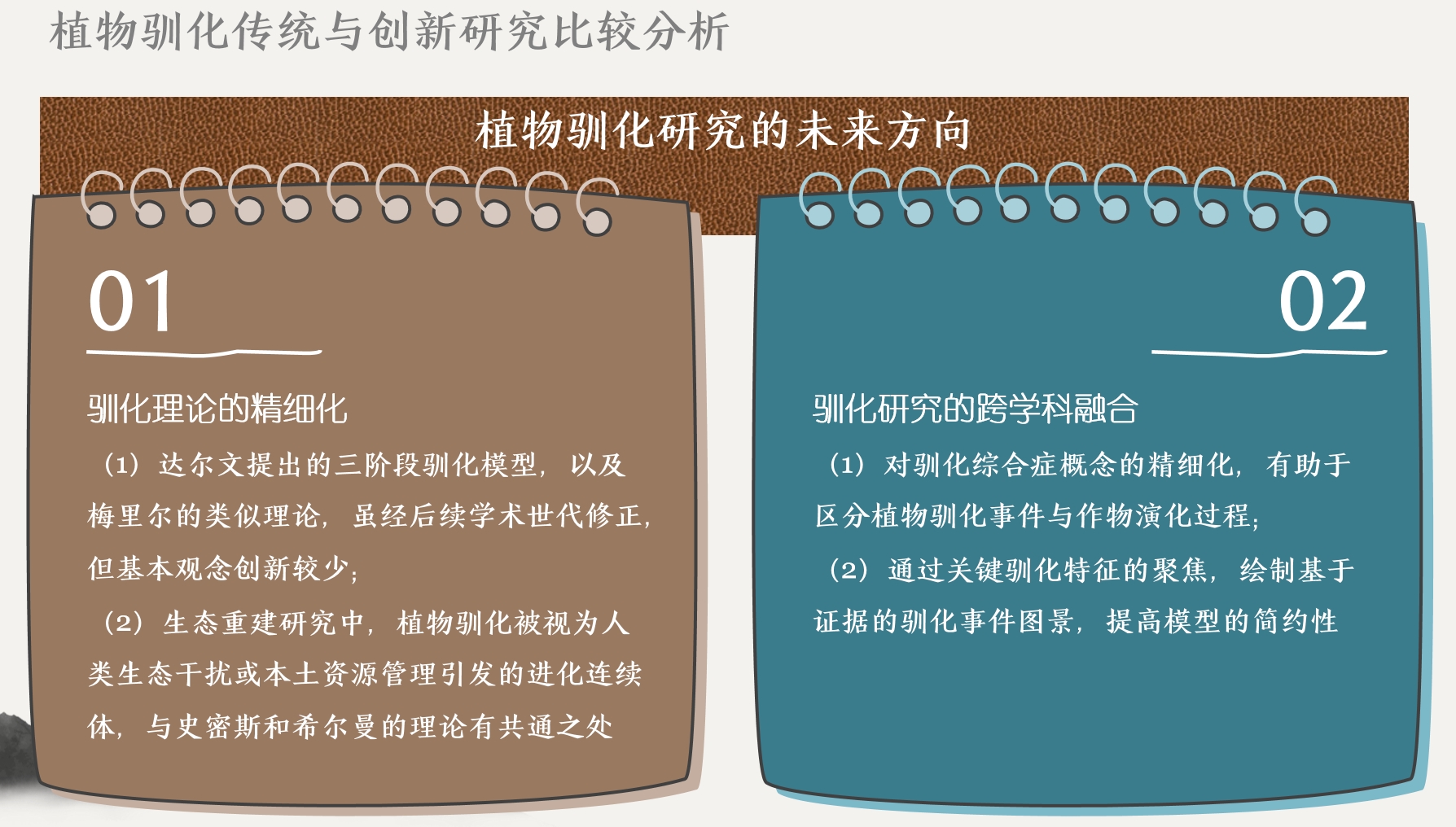

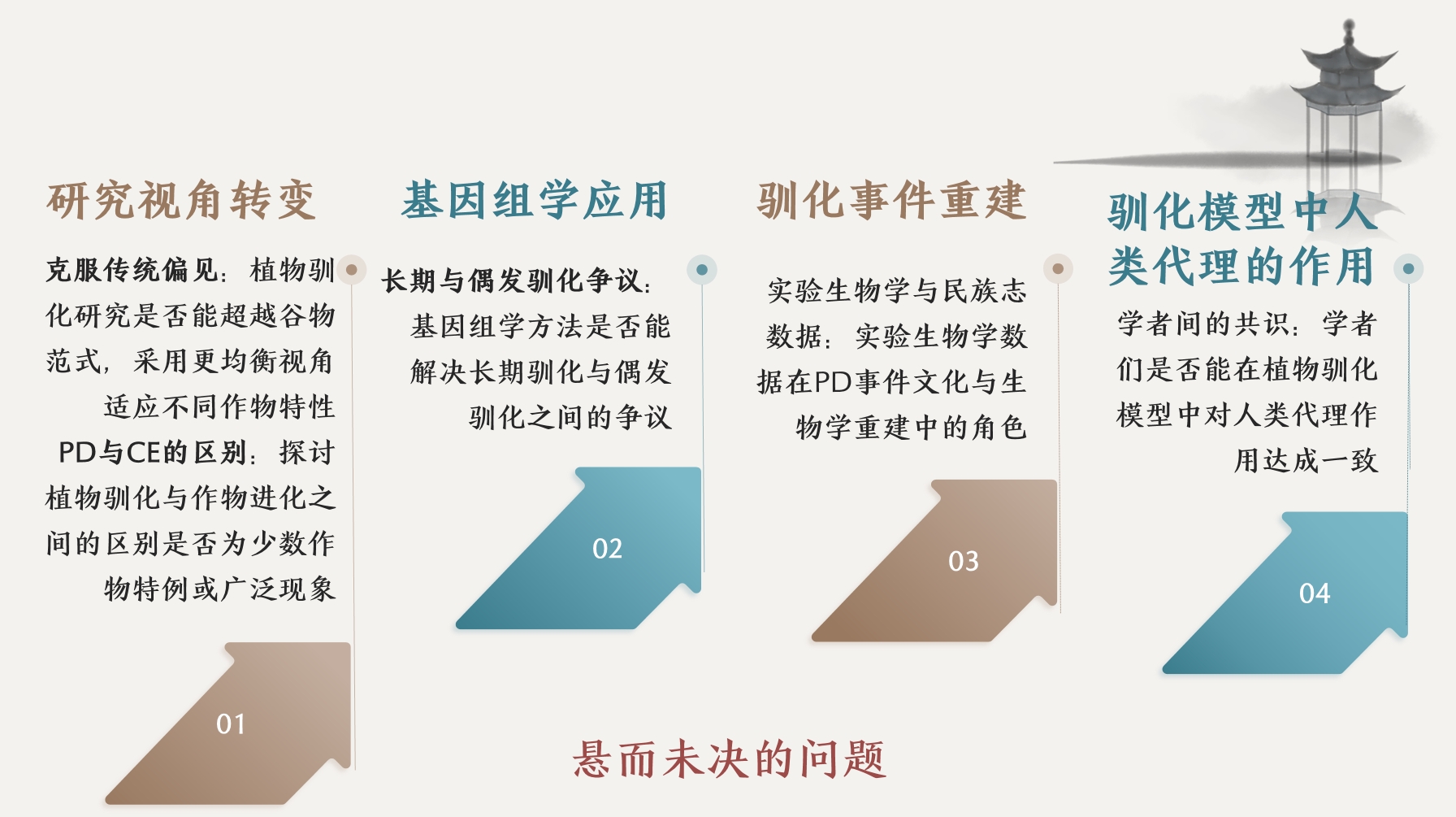

达尔文和梅里尔提出的植物驯化理论模型经过学术世代的修正,但基本观念创新较少,主要依赖于生态重建研究和“古老”的垃圾堆假说。Ladizinsky提出的“驯化先于栽培”假设,通过研究小扁豆的驯化过程,挑战了传统谷物范式,但遭到多数研究界的拒绝。研究表明,不同作物群组的驯化综合症特征集合存在显著差异,豆类和谷物作物在形态、发育和产量生理学上的差异要求新石器时代的驯化者采取不同的方法。“豆科植物范式”要求对驯化综合症概念进行精细化,以区分植物驯化事件与作物演化过程,有助于解决植物驯化过程中有意识与无意识选择的争论。采纳植物驯化与作物演化区分的概念,有助于解决关于植物驯化过程中选择作用的争论,并赋予模型以简洁性。

5 结论与未来展望

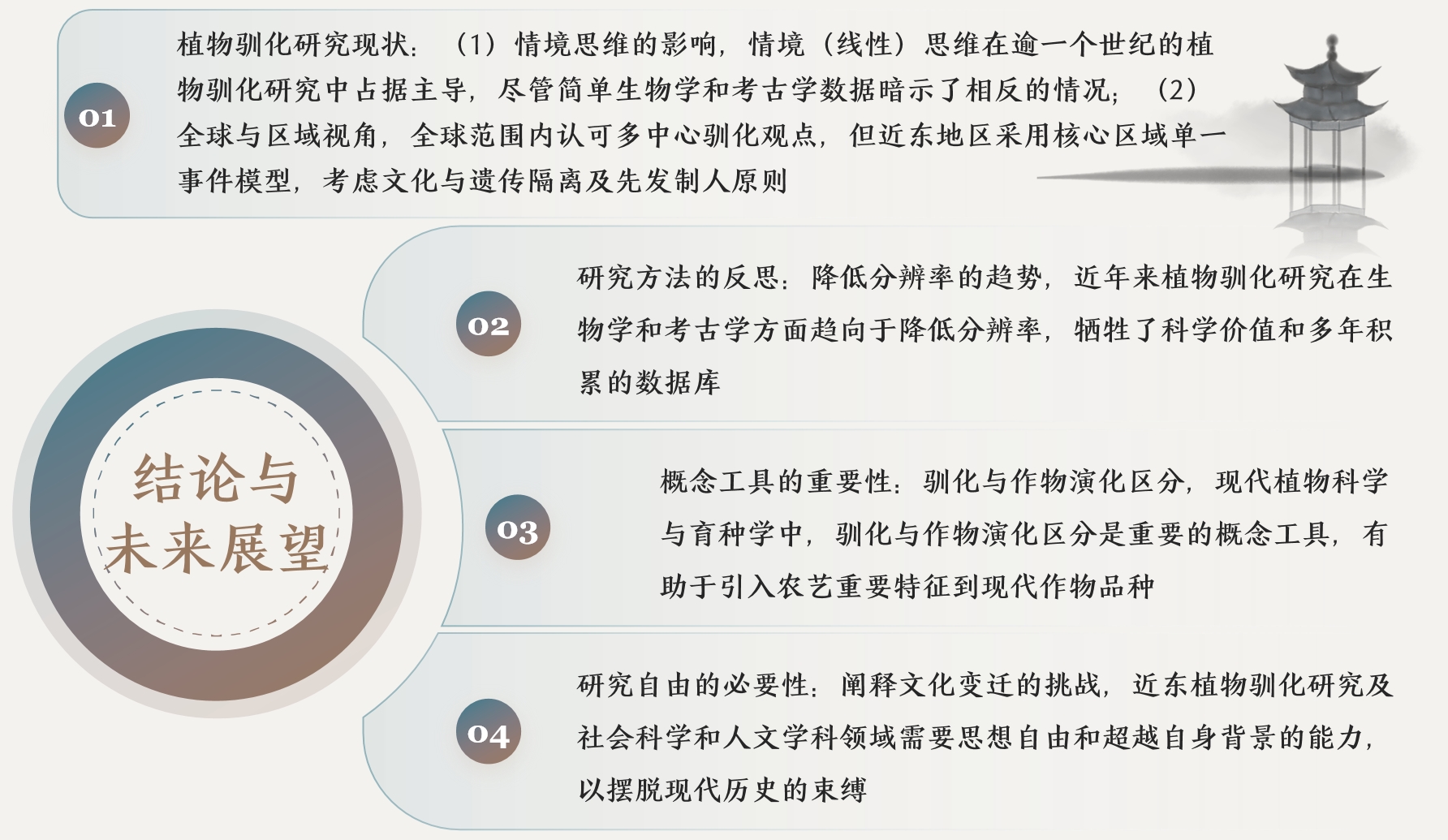

尽管存在大量生物学和考古学数据,植物驯化研究中仍普遍采用线性思维,如垃圾堆假说和近东作物研究。全球植物驯化研究趋向于认同多个独立驯化中心,但近东地区研究仍采用以核心区域为中心的“单一事件”模型。近年来植物驯化生物学和考古学-考古植物学领域出现降低分辨率的趋势,引发了对科学损失的担忧。现代植物科学与育种学强调植物驯化与作物演化之间的区别,利用染色体“驯化综合症图谱”等工具对作物品种进行改良。近东地区植物驯化研究及社会科学和人文学科领域需要超越现代历史影响,实现思想自由和超越自身背景的能力。

结语

植物驯化的演化连续性与人类主动干预研究显示,植物驯化可能是一个快速的、知识驱动的过程,而非长期的、无意识的演化过程。这一观点得到了考古学和基因组学数据的支持。核心区域单一事件模型因其较少的假设和与多条证据线的一致性,被认为是高度经济的(即具有较高的简约性)。国际种业正在迈向智能育种时代。

延伸阅读

Abbo, S., & Gopher, A. (2017). Near Eastern Plant Domestication: A History of Thought. Trends in Plant Science, 22(6), 491-511.

Abbo, S., Gopher, A., & Bar-Gal, G. K. (2022). Plant Domestication and the Origins of Agriculture in the Ancient Near East. Cambridge: Cambridge University Press.

Alseekh, S., Scossa, F., Wen, W., Luo, J., Yan, J., Beleggia, R., . . . Fernie, A. R. (2021). Domestication of Crop Metabolomes: Desired and Unintended Consequences. Trends in Plant Science, 26(6), 650-661

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自廖景平科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-38998-1470097.html?mobile=1

收藏