精选

精选

认知我们需要的不是更多的 AI 工具,而是更深层的人机协同智慧。

最近这一段时间,我进行了不少关于 AI agent 内容创作能力的探索。很多人对 Vibe Coding (氛围编程)早已耳熟能详?只不过并没有亲身实践过。

我目前已经实践到了这种步骤。

我在星球里面感叹,「能在手机上语音输入控制 agent 端到端操作,这才算是真正的氛围编程」。

这个过程里,我踩了不少坑,有一些心得想要和你分享。

先说结论,我们需要的不是更多的 AI 工具,而是更深层的人机协同智慧。

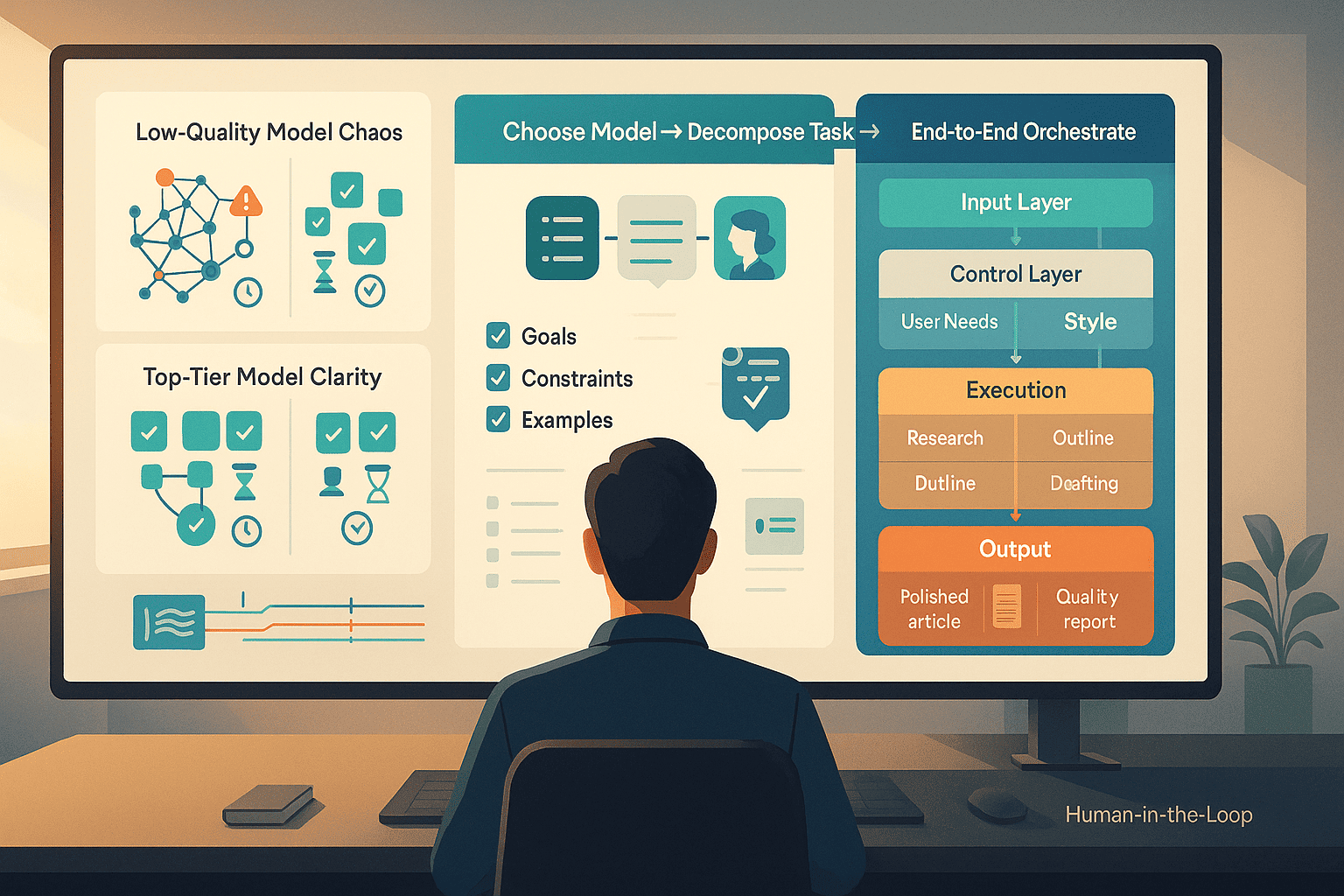

这篇文章将带你走过三个递进的认知层次:从选择最优 AI 模型的工具基础,到掌握复杂任务拆解的技巧进阶,再到探索端到端内容创作的应用前沿。

注意我们的目标不是替代人类创作,而是找到那个让 AI 成为你最佳搭档的平衡点。

选择模型能力是有巨大差别的。不断摸索和掉到各种坑里后,我强烈建议你使用最好的模型。如果你要处理的是严肃任务,好模型和糟糕模型输出的内容完全是两个世界。

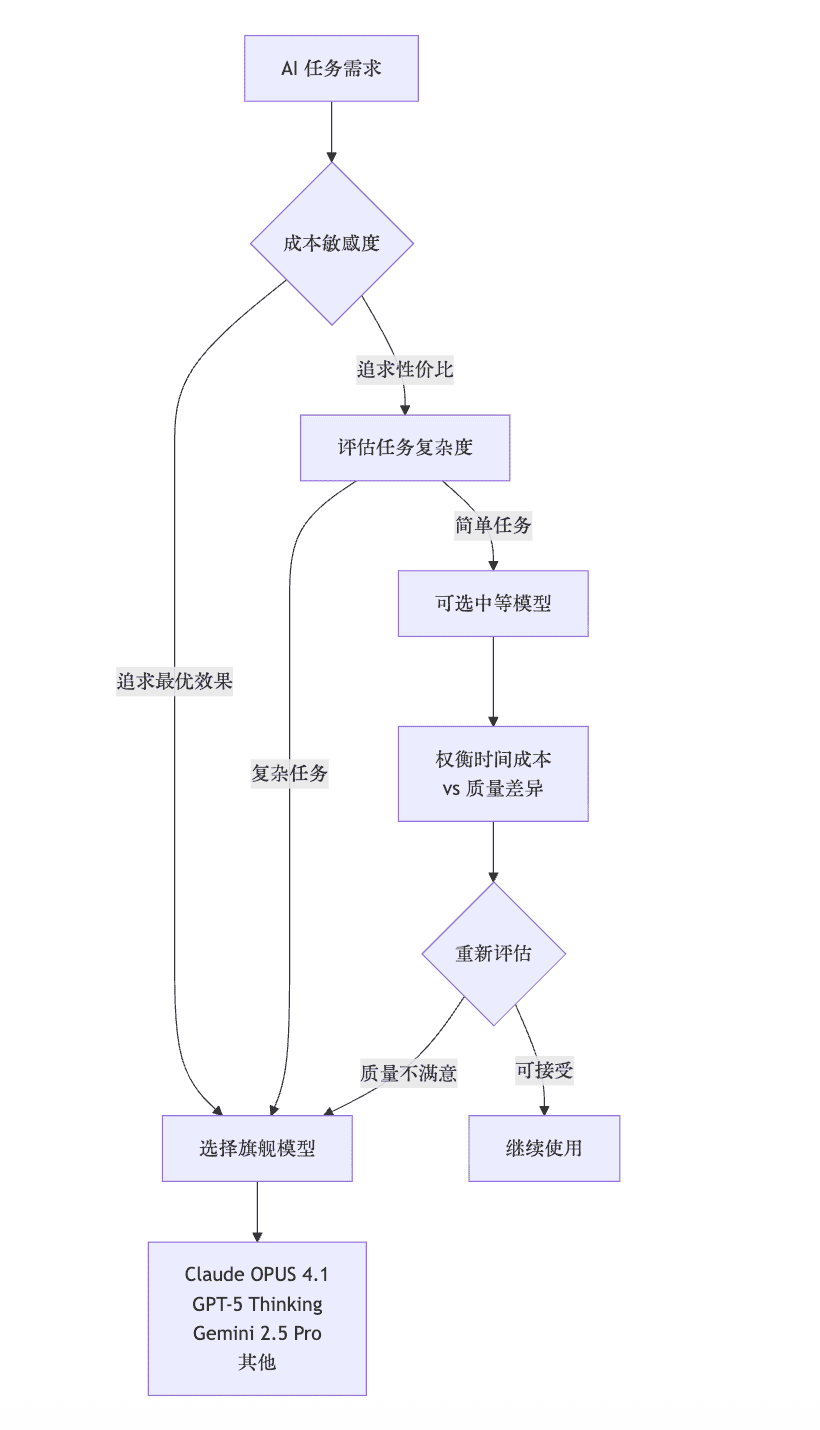

你是否还在因为成本考虑而选择那些「性价比」更高的小模型?这种想法的背后其实是「只想要收益而希望成本为零」的错误逻辑。一位好友就跟我表达过这样的想法,我的答复是「你需要挣钱养家,人家研究大模型提供服务的人也得挣钱养家啊」。

一个真正优秀的模型往往能让你一看就有「于我心有戚戚焉」的感觉,而另外一些模型做出的东西,往往是让你摇头皱眉。当然,你可能马上会说好的模型价格太贵。没错,但你有没有注意到模型价格的下降趋势?

一个模型如果做出来的东西不好,你不但耽误了时间,还在这个过程中可能给自己埋下很多隐患。你觉得省下的那点模型费用,真的抵得过你重新修改、调整、甚至推倒重来的时间成本吗?你真的不在乎爆雷的时候给自己带来的经济与声誉影响吗?

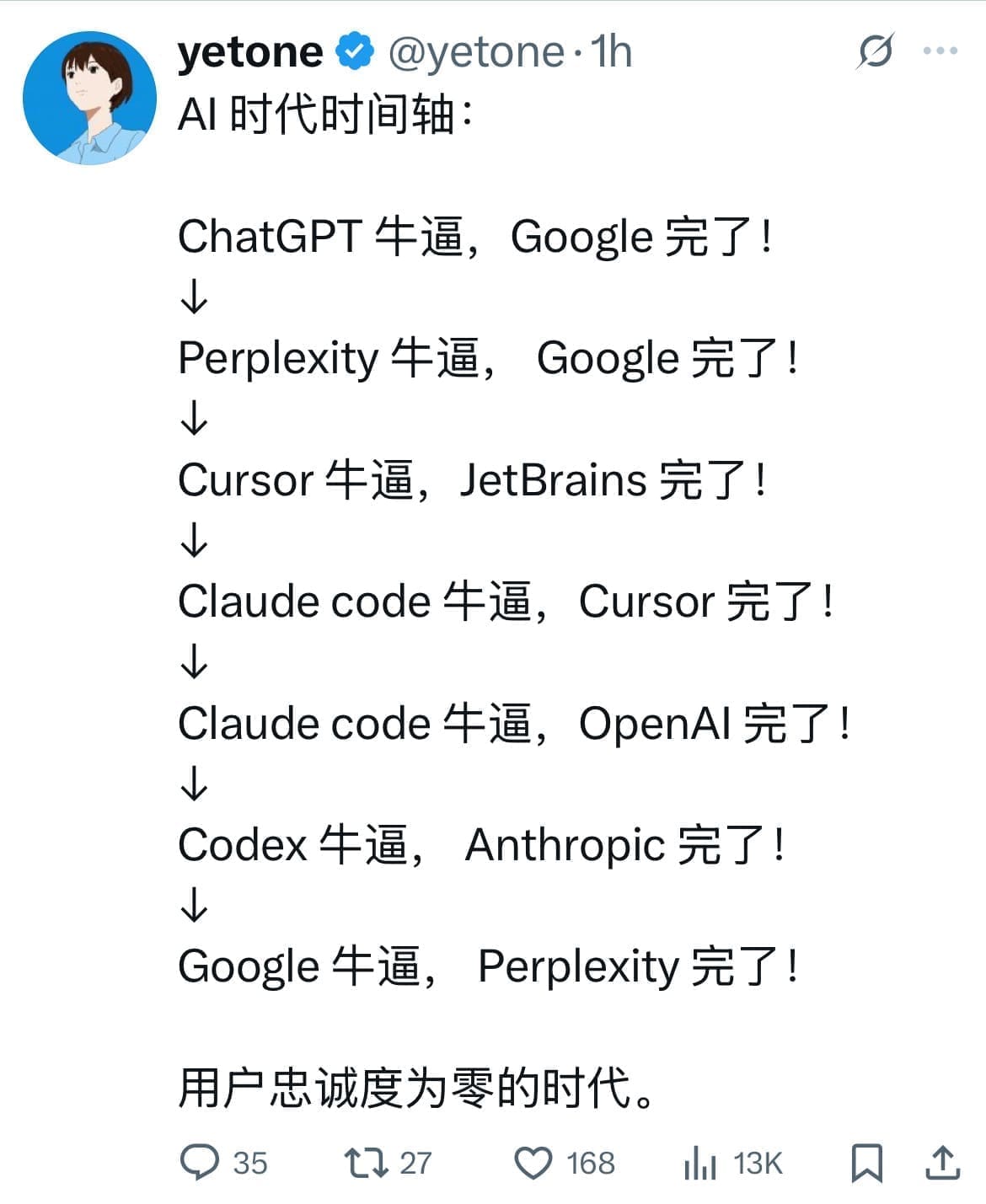

不过,即便是主流旗舰模型也没有能最优处理一切任务,所以你也不用执着于某一个厂家的某一个模型(或者以模型驱动的工具)。前两天我看到网友 yetone 贴出来的这个帖子,非常有趣。

如今你如果为大众提供 AI 产品订阅服务,确实会对这个现象有切肤之痛。但是站在用户的角度,我觉得这是非常理性的举动 —— 你的产品如果不能吸引我,那我立即就转投更好的产品。充分竞争的市场,对用户来说总是好事儿。

当然我并不是说你的任何 AI 对话,都要使用最强悍的模型。那显然是一种误解和浪费。甚至有的时候厂商这么做了,用户也未必领情。

例如 OpenAI 推出 GPT-5 时,下架了包括 GPT-4o 在内的所有「老」模型入口,导致用户众怒。因为很多人并不需要 ChatGPT 帮自己解决什么实际问题,而只是希望一个可以迎合自己的 AI 提供情绪价值。在这项任务上,便宜的 GPT-4o 远远比最贵的 GPT-5 Pro 符合需求。

我做了这样一个决策流程图,供你参考。

当你开始计算时间成本、机会成本和修改成本时,你会发现用最优模型往往能在严肃任务上给你带来意想不到的收益,比如更准确的理解、更自然的表达、更少的后期调整。

这种效率提升带来的心流体验,本身就是无价的。你最近一次因为 AI 的精彩表现而感到惊喜是什么时候?如果时间有点久远,那可能就是工具选择的问题了。

提示有人一直认为提示词工程到了反思式模型的时代就不再重要了。这个看法确实看到了一个方面 —— 处理那些中等复杂度而且模型有经验的任务时,新模型的表现确实出色。

早期模型能力不行的时候,宝玉老师就提出了三步翻译法:先初步翻译,然后进行反思式纠错,把初翻结果、原始语料再加上给出的建议一起要求细化翻译。

这在当时被证明是非常有效的途径,也是提示词工程优秀样例。后来有了反思式模型,自己把这些任务在内嵌的工作步骤里一步步实施。那些中等难度又是 AI 比较熟悉的任务就变得非常容易处理,不需要你单独绞尽脑汁设置更好的工作步骤、策略和提示词,只需要描述清楚目标就行。

因此,有人说,提示词工程没必要存在了。

但你想过没有,如果要做一个非常复杂的任务 —— 那些人类会引以为傲,甚至能够让你在人群中靠着这样的能力被识别出来的任务 —— 会怎样?

例如创意写作 —— 写小说、写公众号、写博客、写报告等 —— 这些任务的复杂度和翻译一篇文章是完全不一样的。

你可以让任何一个 AI,特别是那些包含了 Agent 能力的 AI 去帮你以某个主题写一个什么东西。甚至有人会尝试给某些 Deep Research Agent 一些数据和参考文献,让它去写论文(反面案例,不要模仿)。

初看起来 AI 生成内容效果不错,找到了很多相关文献,论述得似乎也是头头是道。但很不幸,写出来的结果,往往会被业内人士一眼看上去便认为质量不达标。为什么会这样?

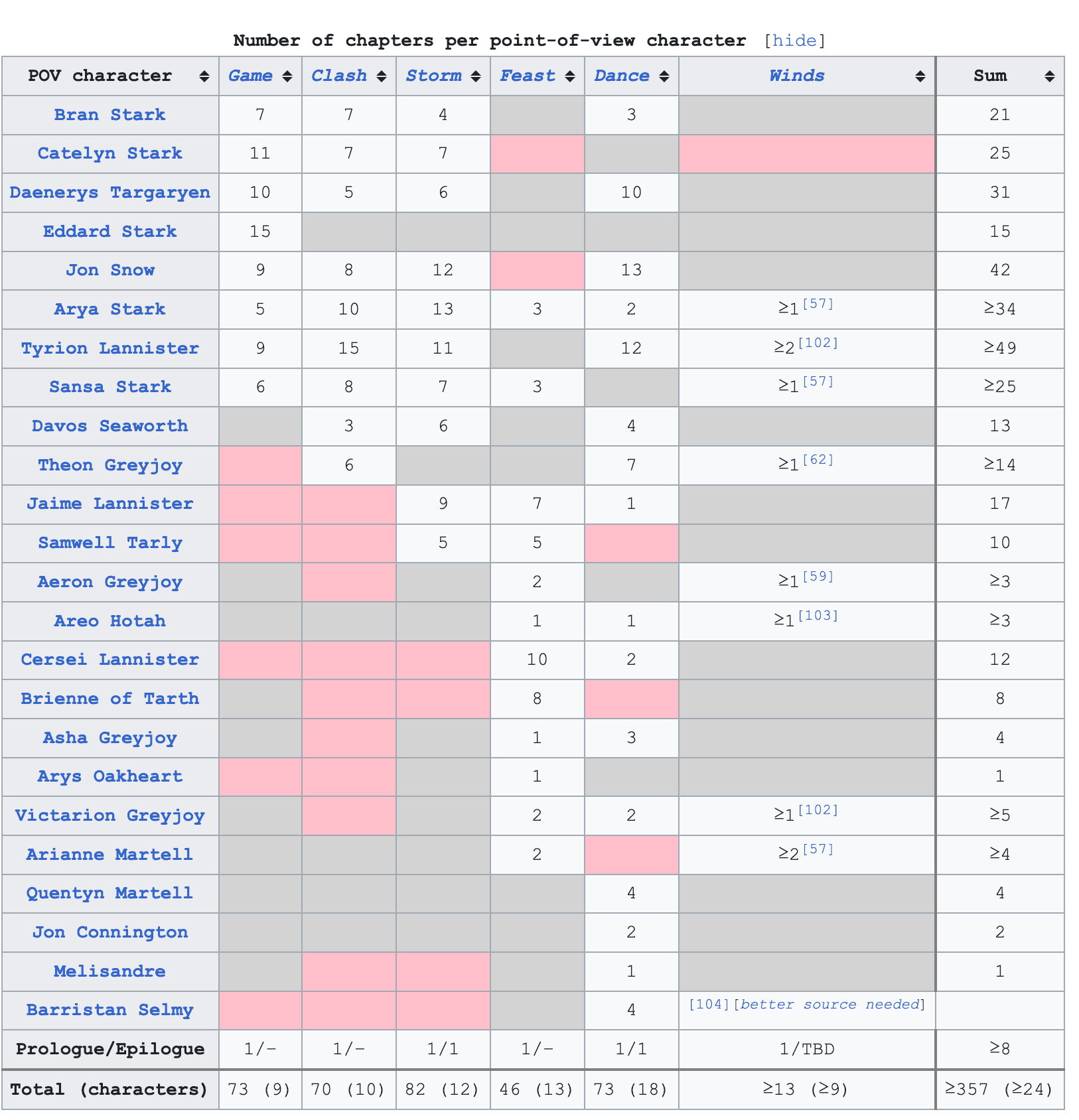

这就涉及到复杂任务的本质问题。我们看到的这些人类创作的高度复杂内容,是一遍直出写出来的吗?你可以去读读路遥的 《早晨从中午开始》,也可以看看 《权力的游戏》 作者这些年创作的漫长艰辛过程。

优秀的作品,都需要大量的研究工作、不断规划、调整、修改,才能真正做出来。要管理复杂的时间线索和人物关系,哪里是一条提示词能够帮你完成的?

(图片来源:https://en.wikipedia.org/wiki/A_Song_of_Ice_and_Fire)

人类用户需要做的是依照自己的专业技能,把问题进行合理的拆解。大语言模型虽然更加通用,但是也很难做到「一心多用」时每一个任务都处理得完美。大模型能力的优秀往往是强化学习训练得来的。对于它没见过的任务,对于它不知道深浅的任务,它往往会束手束脚、畏首畏尾。

在 AI 不知道该怎么拆解时,你需要帮它进行合理的拆解。因为只有把拆解做到位了,才能让每一个模型对分割后的小任务都到达一种信手拈来、游刃有余,或者至少是「虽有难度有挑战性,但蹦一蹦能够得着」的地步。

如果没有中间的这些设计,不体现人机协同,寄希望于让 AI 来随便乱试,心中祷告能够创作出精品,那就有些天真了。这就如同让一千只猴子在键盘上随便敲打,而你所期望的是快速打出一个莎士比亚等级的传世之作。

一个关键问题是,很多人都要么觉得提示词要太难写,要么应该由纯人工来书写。 这其实都不对。在很早之前就已经有 AI 可以帮助人们自动优化提示词了(例如 Claude 3.5),而现在具备这样能力的 AI 有更多。

注意我们即便要写提示词,也绝不应该从头到尾每一个字都追求自己来写,那样就如同现在明明有了 AI 协助却非要坚持手动编代码的程序员一样。这样写出的「纯人工代码」当然有好处 —— 完全的控制性(或者至少是掌控感),但从效率上讲是非常低下的。

AI 怎么才能帮好你呢? 还是那句话,你必须把一些让 AI 原先心里没底的东西变成有底。明确告诉它你的目标,范围限制,给它一些样例,这些都是很好的方式。

在某些探索性阶段,你就应该让 AI 去充当先锋快速出原型。它给出的结果如果与你的预期不同,也不要紧,你可以在提示词设计阶段就帮它去校准。

不要总想着用一个 AI 模型包打所有的事。有的 AI 模型适合根据你的理解去起草,有的适合做全局细致修改和一致性检验…… 这跟它的上下文长度有关,跟它训练的语料有关,跟它本身强化学习的任务也有关联。

所以我经常干的就是让一个大模型去写提示词,让另一个来修改。我觉得很多时候它确实能产生事半功倍的效果,因为这里形成了一个 AI 大模型之间的同行评审(peer review)机制。

探索

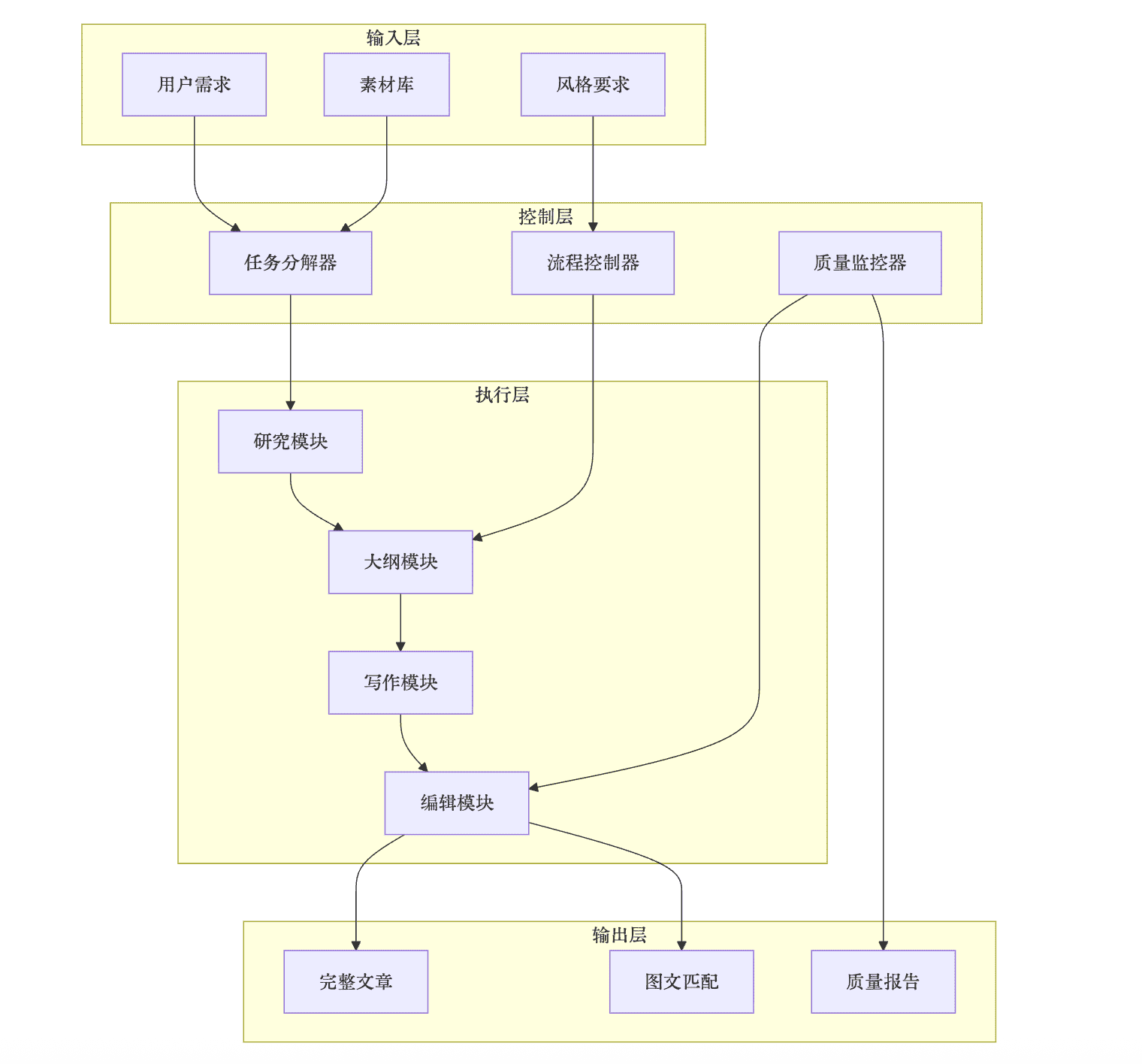

探索按照上面的思考,我进行了一些应用探索。例如提供非常详细的框架,让 AI agent 帮助我 撰写小说,或者 调研后创作博客。

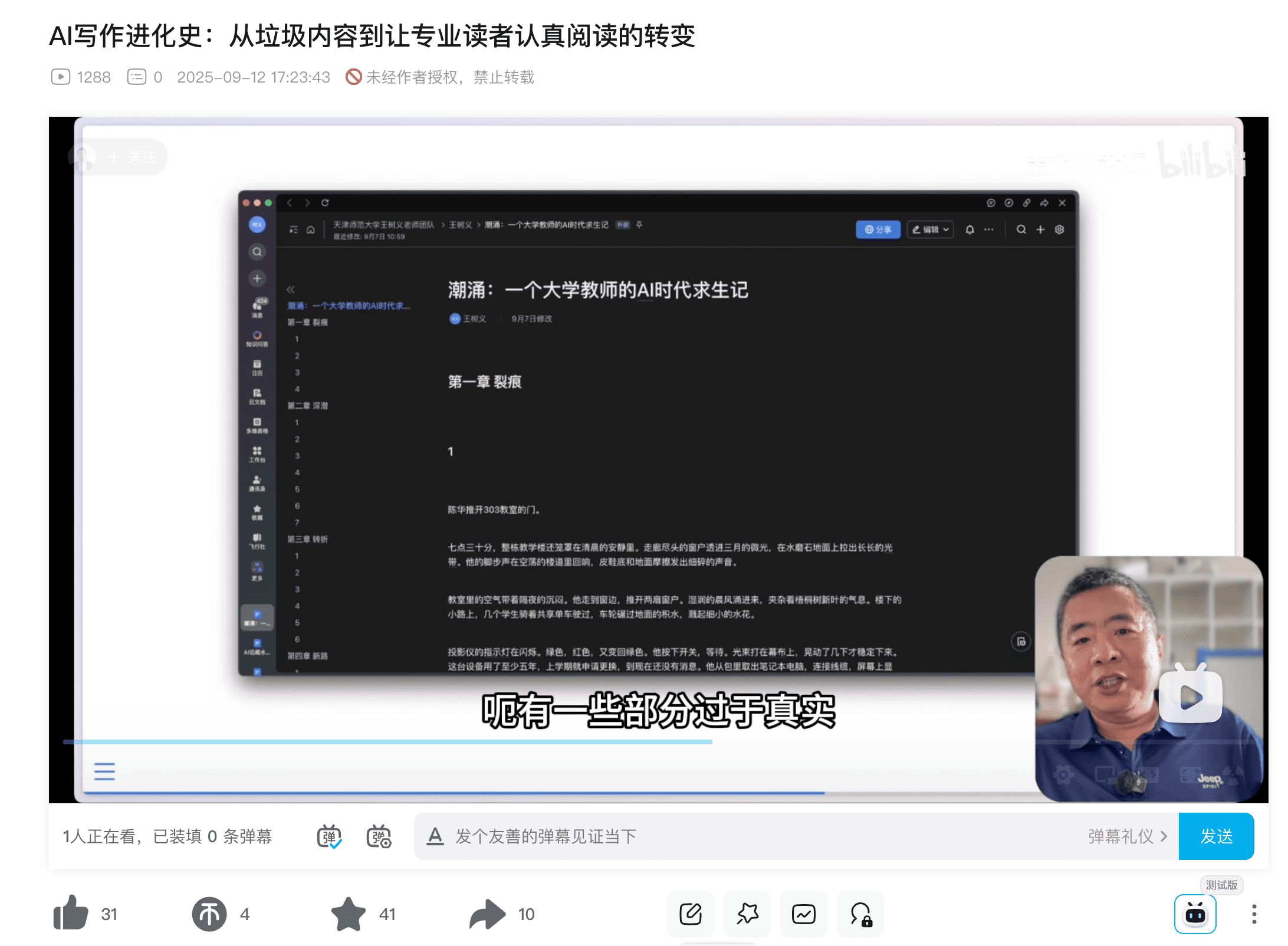

小说写作的成果嘛,你可以参考这个视频:【AI 写作进化史:从垃圾内容到让专业读者认真阅读的转变】。

我的阶段性目标其实并非让 AI 替我创作博客、小说,而是让 AI 帮助我去创作定制化的互动教程。只不过,相对于包含多模态和交互设计的教程来说,文本形式的博客和小说更为简单,易于做原型验证。

在之前 我们也介绍了一些 AI 做教程的样例。我在上学期的机器学习课上也给学生们展示了很多当时的 AI Agent,包括 Manus 和 Flowith 做出来动图甚至交互式教程。

当时我的感觉就是,效果还不够理想。用户对内容的控制、AI 对任务的理解,以及全自动生成,这几者之间一定要达到一个拿捏的火候,以便平衡。否则最终生成你会等待很久,而流程容易失控,导致你想要「前门楼子」,生成的是「胯骨肘子」。几番挫败下来,可能你就不想干了。

能不能把中间的过程像编制程序一样变得非常可控,但同时又能够让 AI 模型根据用户的输入动态调整,最后达成完满的定制化、个性化的教程生成?

我觉得我前面设定的写作应用框架就能很好达成这一点。

后续我希望能将其迁移到可视化教程制作应用领域。这样可以降低广大教师朋友们工作的复杂度和负荷。

但如果 AI 真的能在按照我们每个人个性化的理解和风格去生成定制化教程,那么这样的讲授就能够做到千人千面,同时也能够照顾到教师群体所面对的学生的差异化接受水平。

现实的挑战在哪里?

你想要机器有创造力,但又不能让它完全脱缰;你希望流程高度自动化,但关键节点必须有人工介入的机会。这种平衡极其微妙,稍有不慎就可能导致整个流程崩溃。调试周期长、失败率高,这些都是我们必须面对的现实。

当然,AI 模型使用成本目前确实也是个问题。所以如果你打算自己研发,更建议你采用包干订阅制的 AI agent 应用来尝试。否则高昂的 token 账单会让你望而却步。

别问我怎么知道的。

小结从选择最优模型到掌握任务拆解,再到探索端到端应用,这不仅仅是技术技巧的学习,更是思维方式的根本转变 —— 从「如何使用工具」到「如何与智能协同」。

如果你是一个严肃的内容创作者,我觉得你不得不了解一下现在 AI 的前沿能力。可能某一天突然发现自己的竞争力大受折损,甚至找不到原有的需求,那都毫不奇怪。我们总是在高喊着人机协同,但肉眼可见的未来,恐怕不是所有人都能和机器协同的。

诚然即便在快速变化的环境里,每个人也可能因为自己的积累都有引以为傲的「相对静态常量」—— 包括你建立的信誉、你的投资和储蓄,你的人脉圈…… 但你专注做的事情、你服务多年的岗位、你经验丰富的任务,却分分钟有可能变得毫无意义。这个警示某些行业的人看来依然会觉得是耸人听闻嗤之以鼻,但如果你处在另一些行业,这恐怕早就不是什么「贩卖焦虑的预言」了。

现在我特别想听听你的想法:你在与 AI 协同中遇到的最大挑战是什么?是模型选择的纠结,提示词设计的困惑,还是对未来变化的不安?在评论区分享你的经历,让我们一起在这个快速变化的时代找到属于自己的协同节奏。

如果你觉得本文有用,请点击文章底部的「推荐到博客首页」按钮。

如果本文可能对你的朋友有帮助,请转发给他们。

欢迎关注我的专栏,以便及时收到后续的更新内容。

延伸阅读- AI 工作流长文写作能力重大改进,欢迎你来试试看

- AI 应用蓬勃爆发,你的「护城河」足够宽吗?

- 从枯燥理论到生动实践:AI 智能代理如何用交互式教程讲解复杂概念

- 新学期,给你自己配一个好用的 AI 助手吧。会思考,能联网,还有知识库那种

- AI 时代的真稀缺技能:从「有技术」到「会洞察」

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自王树义科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-377709-1502870.html?mobile=1

收藏