2024年10月17日-19日,2024全国绿碳科学会议在青岛召开。国家杰青、北京航空航天大学孙艳明教授应邀出席,并作题为“高性能有机太阳能电池研究”的特邀报告。

高性能有机太阳能电池研究

背景介绍

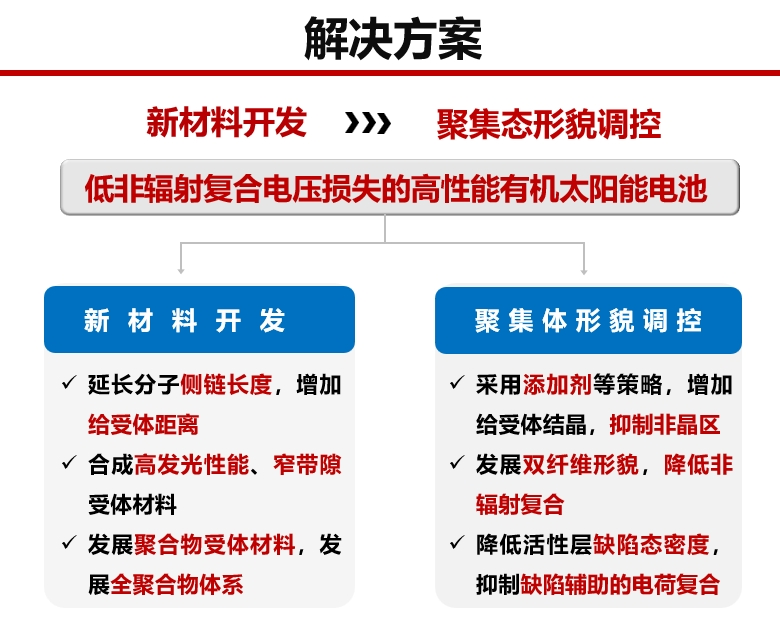

近年来,随着非富勒烯受体分子的快速发展,有机太阳能电池的光电转换效率不断取得突破,然而相较于传统硅基和钙钛矿太阳能电池,有机太阳能电池较大的非辐射复合电压损失限制了其效率的进一步提升。因此,深入理解材料的化学结构、聚集态结构、形貌和器件电压损失之间的关系,是目前科研人员一直关注和致力于解决的关键科学问题。相貌调控方面,孙艳明教授提出了一种新策略,即“纤维网络策略”来调控相分离,为优化给受体结晶性和抑制非晶共混区提供了新的思路。材料设计方面,孙艳明教授通过传统的侧链取代策略,优化了非富勒烯受体分子的分子堆积,增加了给受体距离,降低了器件的非辐射电压损失。通过理性分子设计和纤维形貌优化策略,有效降低电池的非辐射复合电压损失,其最高效率有望突破22%,大面积模组效率超过18%,应用前景十分光明。

孙艳明教授应邀在2024全国绿碳科学会议“太阳能转化利用专场”作特邀报告

报告内容介绍

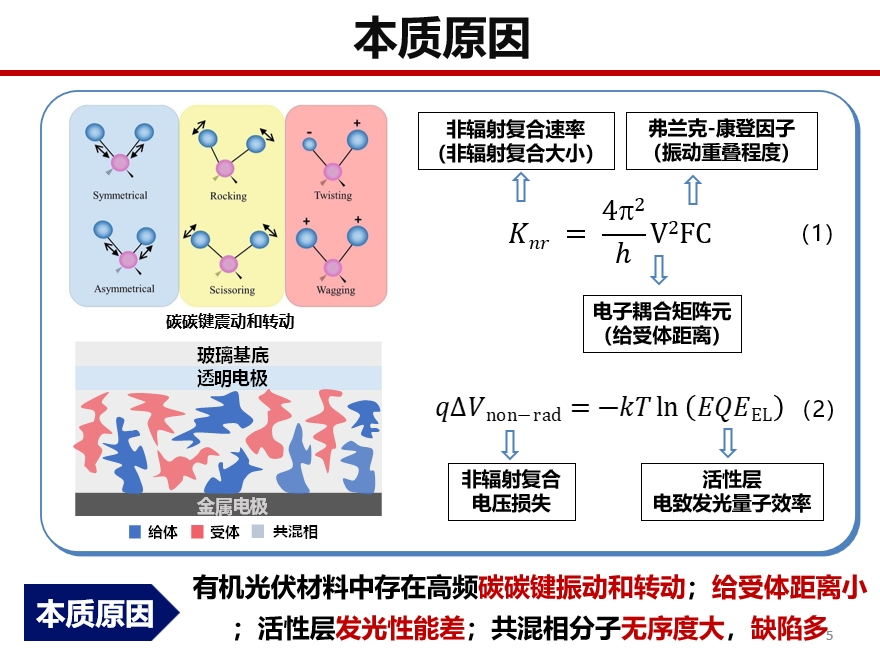

孙艳明教授首先介绍了光伏发电是实现“双碳目标”的重要途径,随后引出作为第三代太阳能电池-有机太阳能电池(OPV)的研究现状,由于OPV活性层材料的发光性能差、共混相分子无序度大以及缺陷多等原因,导致较高的非辐射复合电压损失,影响OPV器件的最终效率。

孙艳明教授指出,构筑纳米尺度互穿网络本体异质结构是制备高效率有机太阳能电池的关键,但构筑理想的体相异质结形貌极具挑战性。接着讲述了调控相分离的“纤维网络策略”,即利用聚合物给体的纤维结构来构建形貌框架,形成高效的空穴传输网络,将有机太阳能电池的填充因子提升至超过80%,对于OPV的发展具有重要的影响。

进一步,孙艳明教授介绍了受体材料的分子设计及侧链工程策略,不仅提高材料的迁移率和发光效率,还可使受体材料形成纤维网络结构,构建双纤维结构光伏器件,高效提升器件效率。随后,介绍了利用传统的支化侧链取代策略,优化非富勒烯受体分子的分子堆积,构建了多尺度共混薄膜形貌,制备的单结有机太阳能电池的转化效率当时高达18.32%、电压损失为0.55 V和填充因子达到81.5%。

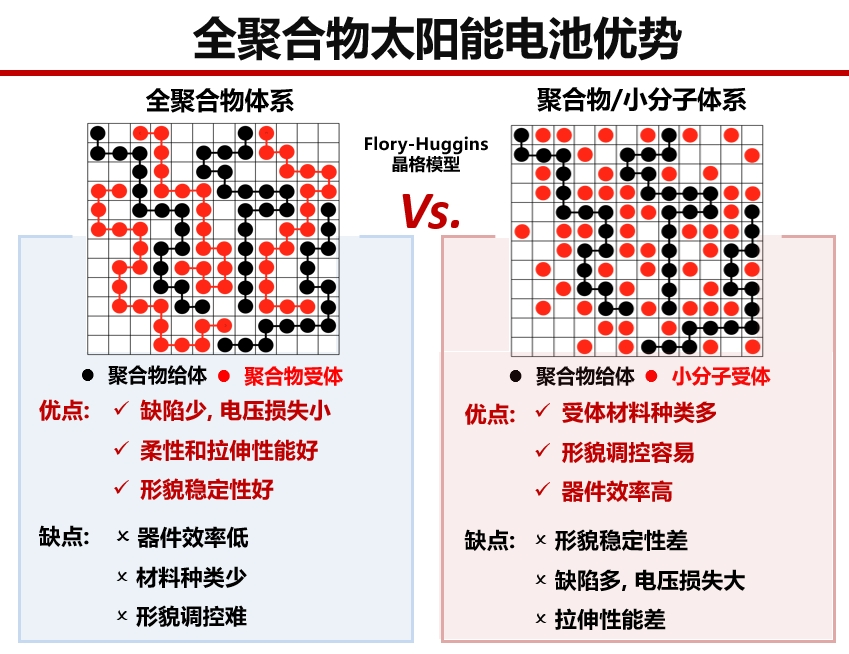

孙艳明教授对全聚合物太阳能电池进行介绍。与聚合物/小分子体系相比,全聚合物体系具有缺陷少、电压损失少、柔性和拉伸性能好以及形貌稳定性好等优点。孙教授团队采用添加剂等策略将纤维网络形貌调控引入全聚合物太阳能电池,降低了活性层的缺陷态密度,抑制了缺陷辅助的电荷复合,使非辐射复合电压损失从0.24 V降低到了0.18 V。

专家介绍

孙艳明 教授

孙艳明,北京航空航天大学化学学院,教授、博士生导师。2002年本科毕业于山东大学化学学院。长期从事有机光伏材料及器件的研究工作,提出了纤维网络调控有机太阳能电池活性层相分离的新策略。这一策略目前被普遍应用于高效率有机光伏器件的制备中。在Nat. Energy, Nat. Mater., Nat.Commun., J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed., Adv. Mater.等杂志上发表SCI论文180余篇,论文被Nature, Science等杂志他引20000余次,多篇论文引用超过1000次。2013年入选国家级人才项目。2018年度获批国家杰出青年科学基金。2019-2024年连续6年入选科睿唯安全球高被引学者榜单。2021-2023年连续3年入选爱思唯尔中国高被引学者榜单。2017年和2018年分别受邀作为客座编辑在传统高分子杂志Macromol. Rapid Comm.和国内新能源杂志J. Energy Chem.上组织“未来青年科学家”和“高性能有机太阳能电池”专刊。担任Adv. Sustain. Syst., Macromol. Chem. Phy., Adv. Photon., SmartMat等杂志的编委。

原文链接

孙艳明教授与Green Carbon | 高性能有机太阳能电池研究

Green Carbon

期刊官网:Green Carbon官网

投稿网址:Green Carbon投稿

公众号:Green Carbon公众号

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自GreenCarbon科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3620330-1506723.html?mobile=1

收藏