博文

宋浩教授与Green Carbon | 电能细胞设计构建

||

2024年10月17日-19日,2024全国绿碳科学会议在青岛召开。天津大学宋浩教授应邀出席,并作题为“电能细胞设计构建”的特邀报告。

电能细胞设计构建

背景介绍

电活性微生物已广泛应用于微生物电化学技术领域,在碳中和(如能源、环境)、环境污染的生物处理与电能生产、生物传感、微生物冶金及化学品的微生物电合成等多个领域发挥着重要作用,成为全球环境保护和低碳经济的研究热点。在本次特邀报告中,宋浩教授系统介绍了研究组在电能细胞设计与构建方面的工作进展。通过对产电细胞的产电机制进行系统研究,研究组从再造胞外电子传递载体、构建自组装生物被膜、以及“发酵菌-产电菌”混菌生态系统等角度,在微观、介观和宏观尺度上理性设计和构建高效电能细胞。

宋浩教授在2024全国绿碳科学会议“绿色生物制造专场”作特邀报告

报告内容介绍

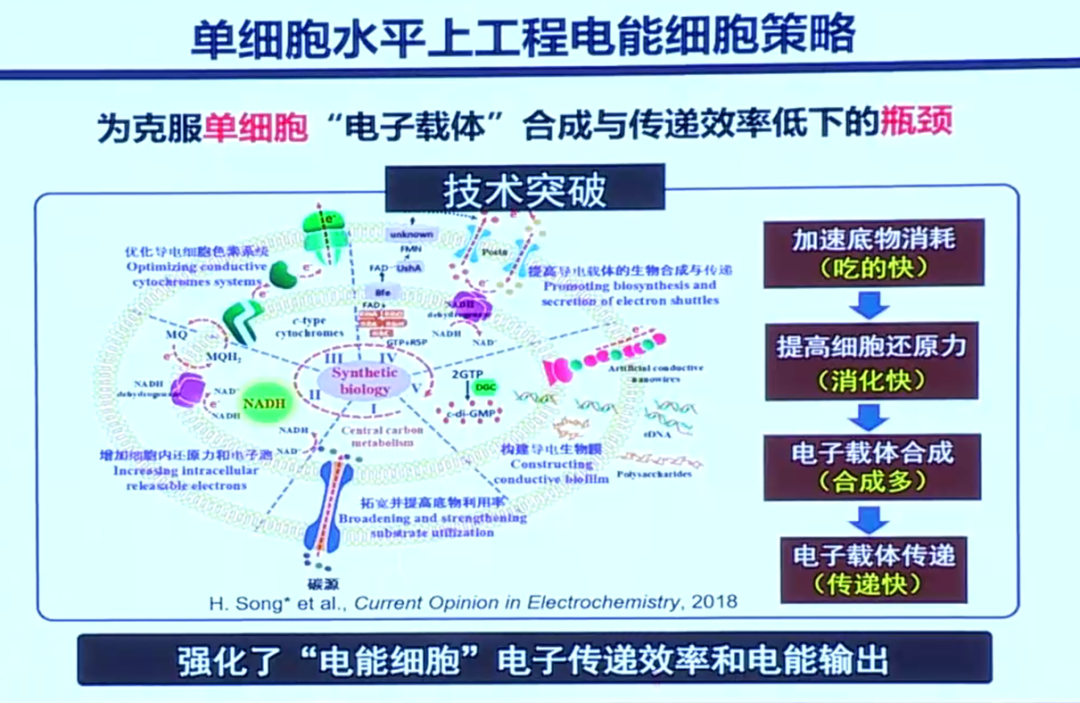

1 单细胞水平上工程电细胞电能细胞策略

产电微生物与电极之间的电子传递机制主要包括三种途径:(i)通过细胞色素蛋白实现微生物与电极之间的导电;(ii)依赖电子传递载体介导的间接电子传递与电极进行电子交换;(iii)微生物在电极表面形成生物膜后,通过导电鞭毛与电极实现直接的导电接触。导致电能细胞电能回收效率低的主要原因包括:电子生成通量低,以及电子跨膜和胞外传递速率慢。为了克服电细胞在“电子载体”合成与传递效率低下方面的瓶颈,研究团队根据上述电子传递机制,通过加速底物消耗、提高细胞还原力、合成电子载体以及加快电子载体传递等方法,对产电微生物进行了改造,以增强其电子传递效率和电能输出能力。

F-PE和sF-2PE的合成路线及电负性计算结果(Adv.Mater.2024,36,2313099)

2 电能细胞基因编辑工具开发

在电能细胞机理研究及其实际应用中,需要大量的基因工程操作。然而,像希瓦氏菌等电活性微生物作为非模式菌株,利用传统基因编辑方法存在操作复杂且编辑效率低下等问题。研究团队针对这一问题,开发了专门针对电能细胞的基因编辑工具。

首先,通过对质粒表达元件的筛选与优化,研究团队建立了具有广泛适应性的质粒表达系统,并开发了一种耦合转录和翻译的CRISPRi-sRNA系统,此系统能够同时实现对基因的激活和抑制,最多可同时调控十个基因的表达。同时,研究团队还推出了单碱基编辑工具箱,该工具箱能够在基因组层面上同时编辑多达8个基因,确保了基因沉默的高效性、简便性和快速性。将基因组编辑器从1.0版本提升到2.0版本。这些基因编辑工具的开发,为电能细胞的合成生物学改造奠定了坚实的基础。

3 合成生物学设计构建人工电能细胞

电能细胞(Shewanella, Geobacter等)拥有超过40种多血红素细胞色素,位于细胞内膜、周质空间和外膜,以捕获-运输电子和能量。多血红素细胞色素主要通过“原色素蛋白合成与分泌”、“血红素合成”、“血红素传递”及“血红素-原色素蛋白装配”等四个模块实现合成与成熟。通过对这些模块的优化控制,研究团队成功提高了细胞的电子传递效率。

此外,电子传递载体(如黄素单核苷酸FMN、吩嗪类化合物等)在胞外电子传递过程中发挥了关键作用。研究组构建了吩嗪类(PCA)的生物合成路径,并通过挖掘181条PCA生物合成基因簇,确定了来自铜绿假单胞菌(Pseudomonas. aeruginosa PAO1)的基因簇具有最高的合成效率。结合启动子工程,PCA的最高表达量达到了75.9 μM。值得注意的是,PCA的过量表达对细胞具有毒害作用,但是通过对外膜孔蛋白和内膜外排泵优化可以加速PCA的转运,从而提高细胞胞外电子传递,研究组通过优化PCA生物传感器响应时间和响应强度,以及优化PCA生物传感器耦合PCA合成与传递,最终使得产电菌的功率密度达到3.5 W/m²,是野生型的31倍。

为了进一步提高胞外电子传递速率,研究团队强化了NAD⁺合成的三条路径,使胞内NAD⁺的含量提高了3.5倍。同时,还通过纳米导线介导的远距离电子传递技术,提高了细胞与电极表面的初始粘附能力,这些措施均有助于提升胞外电子传递的速率。在细胞形态方面,研究组进行了形态工程的改造,通过过表达细胞分裂抑制剂和反义RNA抑制分裂蛋白的表达,成功构建出长度达到139.1 μm的纤维状电能细胞,体积增加了208倍,功率密度提升至364 mW/m²,为野生型的5倍。

研究组还将酵母细胞与希瓦氏菌共培养,构建了共生混菌微生物电催化系统。在此系统中,通过基因编辑使酵母产生乳酸,供希瓦氏菌利用,从而实现了电子传递的多样化,解决了产电菌碳源谱利用狭窄的问题,并有效提高了库伦效率。

专家介绍

宋浩 教授

宋浩,天津大学化工学院教授,博士生导师。入选国家级领军人才计划项目。担任中国生物工程学会合成生物学专业委员会副主任。研究方向是合成生物学与光电遗传学、生物制药。近年主持国家合成生物学重点研发项目、国家高技术研究发展计划课题、国家自然科学基金、国家海洋局等项目十余项。在Nature Chem. Biol.、Nature Commun.、Energy and Environ. Science 等期刊发表文章130多篇。担任Frontiers in Bioeng. and Biotech. 副主编,Adv. Biosystems、Engineering Biology、《合成生物学》等期刊编委。

原文链接

Green Carbon

期刊官网:Green Carbon官网

投稿网址:Green Carbon投稿

公众号:Green Carbon公众号

https://wap.sciencenet.cn/blog-3620330-1505249.html

上一篇:Green Carbon绿碳文章 │ 江苏大学雍阳春教授、方真副教授:固碳功能生物杂合体系电子转移机制

下一篇:王峰研究员与Green Carbon │ 光催化生物质转化中自由基的生成与控制