博文

上海硅酸盐所崔香枝等:精准调控镍钴氧化物酸位点实现饱和醇高效电催化  精选

精选

|

研究背景

将可再生生物能源电催化氧化为高价值化学品与可持续发展和环境友好理念相契合。生物质醇类,如甘油、木糖醇和山梨糖醇等,作为潜在原料尤为值得关注。它们是美国能源部于 2010 年提出的“TOP 10 + 4”生物质衍生平台分子(BDPMs)的一部分,可用于合成高价值化学品和燃料。它们不仅资源丰富、成本低廉,而且由于分子中存在反应性羟基,易于氧化。此外,利用可再生能源电力对可再生醇类进行电化学氧化,能够将生物质原料转化为可运输燃料和高附加值精细化学品,如甲酸、乙醇酸和甘油酸等。镍钴基催化剂被广泛研究,但存在酸位点机制不清晰的问题且氢氧化物和氧化物对阳极氧化机制对比不清晰。因此,本研究通过精准调控NiCo₂O₄固体酸催化剂的Brønsted酸位点(BASs)/Lewis酸位点(LASs)比例(46.9%/53.1%),系统揭示羟基数量对C₁-C₆饱和醇电氧化活性的增强机制,为生物质高效转化提供新策略。

Saturated Alcohols Electrocatalytic Oxidations on Ni-Co Bimetal Oxide Featuring Balanced B- and L-Acidic Active Sites

Junqing Ma, Wenshu Luo, Xunlu Wang, Xu Yu, Jiacheng Jayden Wang, Huashuai Hu, Hanxiao Du, Jianrong Zeng, Wei Chen, Minghui Yang, Jiacheng Wang* & Xiangzhi Cui*

Nano-Micro Letters (2026)18: 39

https://doi.org/10.1007/s40820-025-01893-z

本文亮点

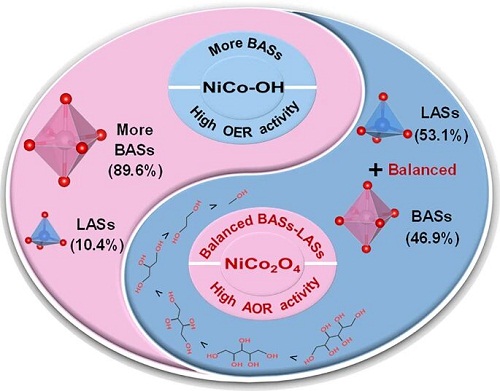

1. NiCo-OH具有较高的Brønsted酸位(BASs)含量(89.6%),可以促进OH⁻的吸附,抑制OH⁻与醇的共吸附,导致醇氧化反应(AOR)活性较差,但析氧反应(OER)活性较高。

2. NiCo-OH衍生的NiCo₂O₄固体酸电催化剂具有平衡的BASs(46.9%)和Lewis酸位点(53.1%),有利于醇分子和OH⁻的共吸附,从而有利于AOR。

3. 在NiCo₂O₄上的AOR中,随着C₁ ~ C₆饱和醇中羟基数目的增加,活性呈增加趋势:C₁<C₂<C₃<C₄<C₅<C₆。

内容简介

研究固体酸电催化剂在醇类电氧化生成高附加值产物过程中结构和羟基的影响对于生物质醇类的升级至关重要。中国科学院上海硅酸盐所崔香枝、台州学院高等研究院王家成等人报道了使用具有平衡路易斯酸(LASs)和布朗斯特酸位点(BASs)的NiCo-OH衍生的NiCo₂O₄固体酸电催化剂,可高效电催化饱和醇(C₁-C₆)选择性生成甲酸盐。热处理将富含BASs(89.6%)的NiCo-OH转化为NiCo₂O₄,其中LASs(53.1%)和BASs(46.9%)分布近乎平衡,协同促进OH⁻和醇分子的吸附和活化,从而提高氧化活性。相比之下,富含BASs的NiCo-OH有利于形成更高价态的金属位点,有利于水氧化。综合实验研究和理论计算表明,C₁-C₆醇的氧化能力随着羟基数量的增加和HOMO-LUMO能隙的减小而增强:甲醇(C₁)<乙二醇(C₂)<甘油(C₃)<赤藓糖醇(C₄)<木糖醇(C₅)<山梨糖醇(C₆),而甲酸盐的选择性则呈现相反的趋势,从100%降至80%。本研究揭示了在使用固体酸电催化剂对醇类进行电升级过程中,LASs和BASs的协同作用以及羟基效应。

图文导读

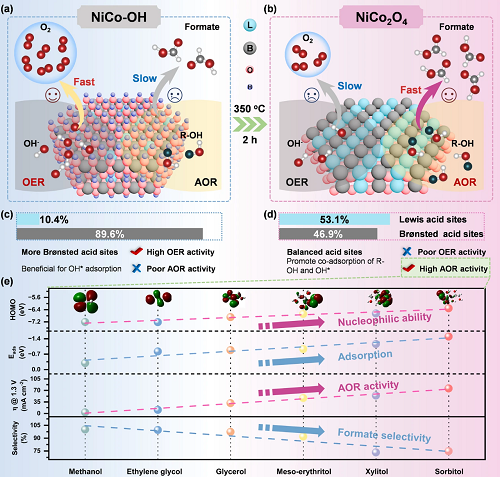

图1. NiCo基电催化剂的Lewis酸位点和Brønsted酸位点驱动的析氧反应(OER)和醇氧化反应(AOR)。OH⁻和醇分子在电催化剂(a) NiCo-OH/NF和(b) NiCo₂O₄/NF表面发生OER(左)和AOR(右)的示意图。其中,L:Lewis酸位点;B:Brønsted酸位点。(c) NiCo-OH/NF和(d) NiCo₂O₄/NF中Lewis酸位点和Brønsted酸位点比例的柱状图。(e) 甲醇、乙二醇、甘油、赤藓糖醇、木糖醇和山梨糖醇在NiCo₂O₄/NF固体酸电催化剂上的亲核能力、吸附能力、AOR活性和甲酸盐选择性的比较。

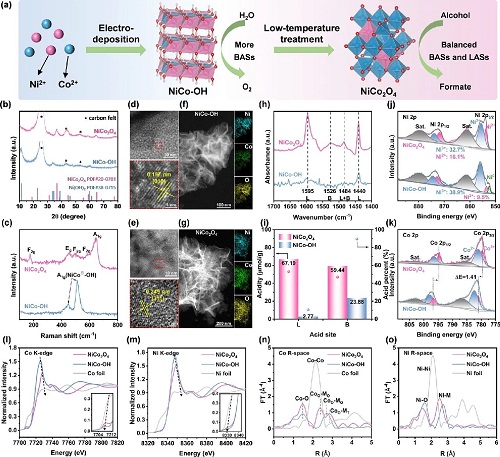

I 镍钴基固体酸电催化剂的合成及结构表征

如图2所示,通过XRD、SEM及HRTEM等证明成功合成了层状镍钴氢氧化物(NiCo-OH)纳米片,并且经过热处理得到尖晶石结构的 NiCo₂O₄。进一步通过通过使用吡啶吸附的傅里叶变换红外光谱(FTIR)光谱、XAFS、XPS等证实氢氧化物中高氧化态物种数量更多,即更多碱性位点(BASs,89.6%)的存在对于提高析氧反应(OER)的动力学至关重要。然而,在经过热转化后,NiCo₂O₄ 固体酸电催化剂中LASs(53.1%)和BASs(46.9%)的比例达到平衡,这更有利于通过协同活化氢氧根离子(OH⁻)和醇分子来促进醇氧化反应(AOR)的活性。为高效阳极氧化奠定结构基础。

图2. NiCo-OH与NiCo₂O₄固体酸电催化剂的制备及其结构表征。(a) 电沉积与煅烧合成过程的示意图;(b) NiCo-OH与NiCo₂O₄的XRD图谱;(c) 拉曼光谱图;(d, g) NiCo-OH与(e, g) NiCo₂O₄的高分辨透射电镜(HR-TEM)、高角环形暗场像(HAADF)及元素分布映射图;(h) 吡啶吸附后NiCo-OH与NiCo₂O₄的FTIR光谱;L:路易斯酸位点(Lewis acid sites,LASs);B:布朗斯特酸位点(Brønsted acid sites,BASs);(i) NiCo-OH与NiCo₂O₄中LASs与BASs的酸度柱状图及其比例关系;(j–k) NiCo-OH与NiCo₂O₄在(j) Ni 2p与(k) Co 2p区域的高分辨率XPS光谱;(l–m) NiCo-OH与NiCo₂O₄的(l) Co K边与(m) Ni K边XANES谱图,插图为相应区域的放大图;(n–o) NiCo-OH与NiCo₂O₄在r空间中的(n) Co K边与(o) Ni K边EXAFS谱图。

II 分析镍钴基固体酸电催化剂的甲醇氧化反应(MOR)和析氧反应(OER)活性

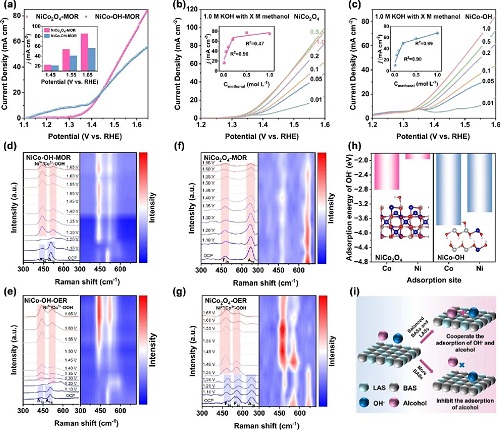

首先通过在 1 M KOH 电解质中加入或不加入 0.1 M 甲醇电解质进行电化学实验,研究了 NiCo-OH 和 NiCo₂O₄ 的酸性位点对OER和甲醇氧化反应(MOR)活性的影响。NiCo-OH 和 NiCo₂O₄ 的 MOR 活性线性扫描伏安曲线(LSV)如图 3a 所示。具有平衡的LASs和BASs的 NiCo₂O₄ 在 MOR 过程中可达到 22.5、54.0 和 85.6 mA cm⁻2 的电流密度。相比之下,具有更多 BASs 的 NiCo-OH 仅能达到 21.6、41.0 和 56.2 mA cm⁻2 的电流密度。通过线LSV、循环伏安法(CV)和电化学阻抗谱(EIS)观察到,NiCo-OH 由于具有更高比例的BASs,显著增强了OER的活性。因此,上述结果表明,在MOR条件下,具有平衡的LASs和BASs的 NiCo₂O₄ 比 NiCo-OH 表现出更优的活性。然而,在 OER 条件下,具有更多BASs的 NiCo-OH 表现出更高的活性。这些结果表明,固体酸电催化剂在 AOR 和 OER 之间的机制存在显著差异。

接着对反应机理进行解释(图 3b-i),通过甲醇浓度依赖性、原位拉曼光谱和DFT计算等,证实了具有平衡的LASs和BASs的 NiCo₂O₄ 具有最适宜的羟基(OH*)和甲醇吸附能,能够与羟基和甲醇的吸附协同作用。与此形成鲜明对比的是,NiCo-OH 具有较多的 BASs 和较少的 LASs,导致对羟基的吸附较强,抑制了甲醇分子的吸附。

图3. NiCo-OH和NiCo₂O₄固体酸电催化剂在甲醇氧化反应(MOR)中的性能研究。(a) 在扫描速率为5 mV s⁻1的条件下,NiCo-OH与NiCo₂O₄在1 M KOH + 0.1 M甲醇体系中的LSV曲线及其在不同电位下的MOR电流密度直方图。(b–c) 分别为NiCo-OH (b) 和NiCo₂O₄ (c) 在1.0 M KOH溶液中、不同甲醇浓度(X = 0.01, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0 M)下以5 mV s⁻1扫描速率测得的LSV曲线,插图显示在1.55 V vs. RHE时MOR电流密度随甲醇浓度的变化趋势。(d–g) NiCo-OH的(d) MOR和(e) OER过程,以及NiCo₂O₄的 (f) MOR和 (g) OER过程的原位拉曼光谱分析。(h) OH⁻在NiCo-OH和NiCo₂O₄中Ni和Co活性位点上的吸附能比较。催化剂结构模型如图所示,其中Ni、Co、O和H原子分别以灰色、蓝色、红色和白色表示。(i) 固体酸电催化剂中BASs与LASs平衡的示意图。具有较多BASs的固体酸电催化剂有利于促进OH⁻与醇类分子之间的反应,并抑制醇类分子的过度吸附。

III 具有平衡的LASs和BASs的 NiCo₂O₄ 固体酸电催化剂对 C₁-C₆ 饱和醇的电催化氧化

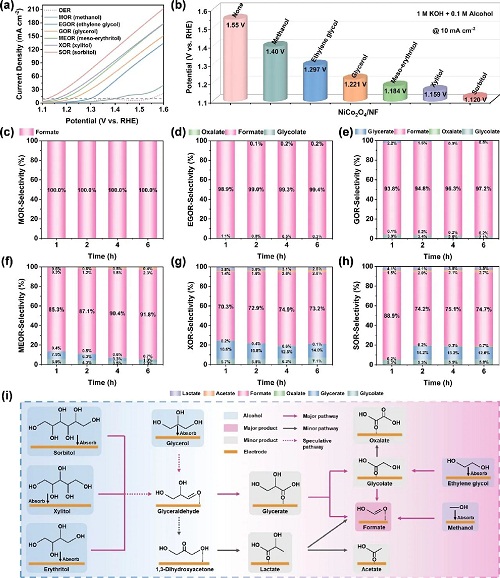

具有平衡的LASs和BASs的 NiCo₂O₄,对不同饱和醇(例如甲醇、乙二醇、甘油、赤藓糖醇、木糖醇和山梨糖醇)的氧化能力进行了比较。如图 4a 所示,在没有醇的情况下,几乎没有反应发生。然而,当加入饱和醇分子后,电流密度随着醇分子中羟基含量的增加而逐渐提高。图 4b 展示了 10 mA cm⁻2 时的过电位,表明氧化活性随着羟基含量的增加而明显增强:OER(1.550 V)< 甲醇(1.400 V)< 乙二醇(1.297 V)< 甘油(1.221 V)< 赤藓糖醇(1.184 V)< 木糖醇(1.159 V)< 山梨糖醇(1.120 V)。此外,当对照溶液中饱和分子的羟基数量相同时(图 S25),可以观察到随着饱和醇分子中羟基数量的增加,其活性也呈现出逐渐增强的趋势。这些发现表明,羟基的数量确实会影响醇的氧化活性,羟基越多,醇越容易被氧化。

接着,图4c-i显示对于活性较低的MOR和乙二醇氧化反应(EGOR),主要途径是选择性地氧化成甲酸盐,选择性高达 99% 至 100%。对于乙二醇氧化反应(一种两碳醇),碳碳键断裂会形成少量的乙醇酸盐,随后进一步氧化生成少量的草酸盐或最终转化为甲酸盐。甘油氧化反应(GOR)的主要途径始于甘油转化为甘油酸盐,接着碳碳键氧化生成乙醇酸盐和甲酸盐。与乙二醇氧化反应类似,生成的乙醇酸盐会进一步氧化生成草酸盐或转化为甲酸盐。对于碳原子数超过三个的醇(赤藓糖醇、木糖醇和山梨糖醇),由于存在更多的碳碳键,产物谱图的复杂性增加。主要途径包括先氧化成甘油醛,接着形成甘油酸,随后发生碳-碳氧化生成乙醛酸和甲酸。进一步氧化会生成草酸或最终生成甲酸。次要途径则是将甘油醛氧化成 1,3-二羟基丙酮,再进一步氧化成乳酸,最后乳酸氧化成乙酸或分解成甲酸。这些提出的反应途径为饱和醇在 NiCo₂O₄ 固体酸电催化剂作用下的复杂转化提供了宝贵的见解,突出了碳链长度和键断裂在决定产物选择性和整体电催化性能方面的重要性。

图4. C₁-C₆饱和醇电催化氧化性能及反应途径。(a) NiCo₂O₄/NF在1 M KOH和1 M KOH中含有0.1甲醇、乙二醇、甘油、丁二醇、木糖醇和山梨糖醇的LSV(5 mV s⁻1,无iR校正)曲线。(b) NiCo₂O₄/NF电极上氧化C₁-C₆饱和醇达到10 mA cm⁻2的过电位比较。 (c) 甲醇,(d) 乙二醇,(e) 甘油,(f) 丁二醇,(g) 木糖醇和(h) 山梨糖醇的氧化产物选择性。(i) C₁-C₆饱和醇在NiCo₂O₄/NF电催化剂上电化学氧化的反应路径。

IV C₁-C₆饱和醇在NiCo₂O₄上的氧化机理

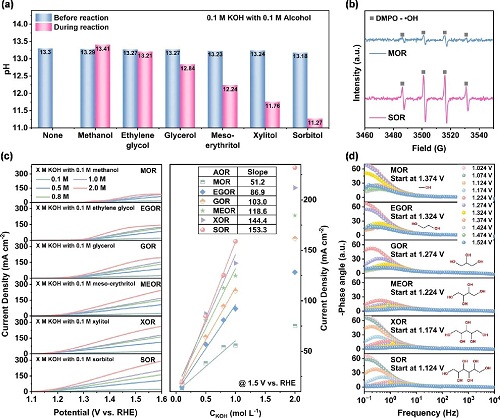

为了阐明饱和醇中羟基数量增加导致电催化活性增强的潜在机制,还进行了一系列实验。原位pH与ESR证明:多羟基醇消耗更多OH⁻,近表面pH显著降低(图5a-b)。Bode图谱显示特征峰电位随羟基增加而负移(SOR:1.124 V vs. MOR:1.375 V),证实羟基促进界面电荷转移(图5d)。原位EIS实验揭示质子-电子解耦转移程度与羟基数量正相关。

图5. C₁-C₆饱和醇在NiCo₂O₄/NF表面的反应机理及电荷转移动力学研究。(a) 0.1 M KOH和0.1 M C₁-C₆饱和醇的电解液中,在NiCo₂O₄/NF表面发生反应时的近表面pH值以及本身醇溶液的pH值。(b) NiCo₂O₄/NF催化MOR和SOR时电解质中形成的羟基自由基的ESR检测。(c) 左图:NiCo₂O₄/NF在不同浓度(X = 0.1, 0.2, 0.5, 0.8, 1.0和2.0 M) KOH和0.1 M C₁-C₆饱和醇中的LSV曲线,扫描速率为5 mV s⁻1。右图:1.5 V vs. RHE时,AOR电流密度与KOH浓度的关系。(d) 在1.0 M KOH中添加0.1 M醇分子的Bode图。

V 密度泛函理论揭示 C₁-C₆ 饱和醇的氧化机制

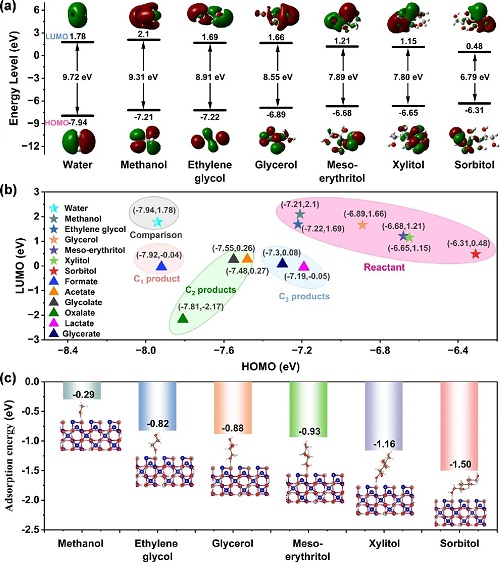

此外,还进行了密度泛函理论(DFT)计算以研究醇分子的电子分布。理论上,最高占据分子轨道(HOMO)和最低未占据分子轨道(LUMO)的值反映了分子的氧化和还原趋势。HOMO 和 LUMO 之间的能隙越小,其化学稳定性就越差。如图 6a 所示,随着饱和醇中羟基数量的增加,醇分子的 HOMO-LUMO 能隙值逐渐减小,并低于水(9.72 eV):H2O(9.72 eV)< 甲醇(9.31 eV)< 乙二醇(8.91 eV)< 甘油(8.55 eV)< 赤藓糖醇(7.89 eV)< 木糖醇(7.80 eV)< 山梨糖醇(6.79 eV)。此外,分子轨道水平上进一步表征了失去电子的能力,如图 6a 所示。醇类分子的最高占据分子轨道(HOMO)能量如下:甲醇(-7.21 eV)>乙二醇(-7.22 eV)>甘油(-6.89 eV)>赤藓糖醇(-6.68 eV)>木糖醇(-6.65 eV)>山梨糖醇(-6.31 eV),且均高于水(-7.9 eV)。因此,可以推断在吸附过程中,电子更有可能从醇类分子转移到 NiCo₂O₄ 表面。饱和醇类分子中羟基越多,其电子转移能力越强,在电极/电解质界面处越容易发生反应,这与实验结果一致。

最后,通过DFT计算确定了饱和醇分子在 NiCo₂O₄ 表面的吸附吉布斯自由能,如图 6c 所示。基于 NiCo₂O₄ 构建了周期性表面模型,并引入了不同的醇分子。值得注意的是,我们的研究结果表明,醇分子上羟基的数量与在电催化剂表面的吸附能之间存在正相关关系:甲醇(-0.29 eV)< 乙二醇(-0.82 eV)< 甘油(-0.88 eV)< 赤藓糖醇(-0.93 eV)< 木糖醇(-1.16 eV)< 山梨糖醇(-1.50 eV)。这一观察结果表明,羟基数量的增加会提高 AOR 反应的活性。

图6. C₁-C₆饱和醇在NiCo₂O₄/NF发生氧化反应的DFT分析。(a) 饱和醇分子的HOMO轨道、LUMO轨道以及HOMO-LOMO带隙。(b) 计算出的反应物和产物的HOMO轨道和LUMO轨道对比图。(c) C₁-C₆饱和醇在NiCo₂O₄/NF表面的吸附能。

VI 总结

文章通过计算和实验相结合的方法研究了镍钴基固体酸电催化剂中的BASs和LASs对一系列 C₁-C₆ 饱和醇氧化活性的影响。具有较高BASs位点比例(89.6%)的层状双氢氧化物 NiCo-OH 有利于金属位点氧化为高氧化态的 OOHIII 物种,从而增强OER活性。经过热处理后,NiCo-OH 衍生的 NiCo₂O₄ 具有平衡的BASs位点(46.9%)和LASs(53.1%),有利于醇和 OH⁻ 的共吸附,从而有利于AOR并实现高选择性的甲酸盐生成。此外,在一系列 C₁ 到 C₆ 饱和醇的氧化过程中观察到了一个有趣的趋势。羟基数量的增加对应于醇分子亲核性增强和吸附能升高,导致醇氧化反应活性显著提高:甲醇(C₁)< 乙二醇(C₂)< 甘油(C₃)< 赤藓糖醇(C₄)< 木糖醇(C₅)< 山梨糖醇(C₆)。但甲酸盐选择性却呈现出相反的趋势,从 100% 下降到 86%,同时伴有少量副产物。

本文深入剖析了 LASs 和 BASs 对 OER 和 AOR 的影响,并合理指导了用于阳极氧化过程的固体酸电催化剂中酸位点比例的优化设计。同时,醇分子中羟基数量与活性增强之间的关系为未来设计非贵金属催化剂和降低电池电压的器件提供了重要的参考价值。

作者简介

崔香枝

本文通讯作者

中国科学院大学上海硅酸盐研究所 研究员

▍主要研究领域

氢/小分子燃料电池、电解水制氢、绿色电合成。

▍主要研究成果

中国科学院大学上海硅酸盐研究所,研究员,博士生导师。国科大杭州高等研究院双聘教授,入选上海市东方英才计划拔尖/上海市优秀学术带头人、中国科学院特聘骨干研究员、中国科学院青年创新促进会会员。主要从事纳米复合材料的设计合成及其在电解水制氢、聚合物膜燃料电池、电催化与电合成中的应用研究,基于CCM技术实现了从实验室尺寸到产业化尺寸膜电极(2cm×2cm、5cm×5cm、10cm×30cm)的可控制备,解决了电解水制氢、氢燃料电池等相关电解池/电池器件中的高电耗和高成本问题,提升了能量转换效率、获得了高附加值化学品。作为项目负责人主持了国家自然科学基金、国家创新特区、上海市科委、企业横向合作等项目。近五年在J Am Chem Soc、Angew Chem Int Ed、Adv Mater、Nat Commun、Prog Mater Sci等期刊上发表SCI学术论文60余篇;出版专著一部;获得20项国家发明专利授权。获中国商业联合会科学技术一等奖(2022年),“赢在苏州、创赢未来”国际创客大赛(新能源新材料)线上赛决赛优胜奖第一名(2025年),中国科学院上海硅酸盐所“巾帼建功”先进个人(2019年)等奖项和荣誉。担任中国能源学会专委会委员,上海市汽车零部件协会燃料电池产业专家等。

▍Email:cuixz@mail.sic.ac.cn

王家成

本文通讯作者

台州学院高等研究院 教授

▍主要研究领域

1)能源电催化材料与器件研制。2)高性能闪烁材料与辐射探测。

▍主要研究成果

台州学院高等研究院/材料科学与工程学院,教授。曾任上海硅酸盐研究所研究员、博士生导师,“电催化材料与能源器件”课题组组长。现任台州学院高等研究院/材料科学与工程学院硕士/博士研究生导师,学科领军人才,电化学团队 PI,大连理工大学兼职教授。上海市优秀青年学术带头人(2020)、德国洪堡学者(2011)、日本 JSPS 外国人特别研究员(2010)、欧盟玛丽居里研究员称号(2012)。曾在日本东京大学(合作导师:Prof. Makoto Onaka)、德国德累斯顿工业大学(合作导师:Prof. Stefan Kaskel)和英国卡迪夫大学(合作导师:Prof. Graham J. Hutchings)从事科研工作近 6 年;累计在 Prog. Mater. Sci.、Nature Mater.、Nature Catal.、Nature Commun.、期刊上合计发表论文 220 篇,总被引用超 12000 次。入选全球前 2% 顶尖科学家 2022-2023 榜单(美国斯坦福大学发布)。主持基金委青年/面上/重大研究计划培育、上海市“碳达峰碳中和”基础研究专项等项目十余项。担任《无机材料学报》编委、中国硅酸盐学会青年工作委员会委员、中国材料研究学会会员、中国晶体学会陶瓷专业委员会。

▍Email:jiacheng.wang@tzc.edu.cn

撰稿:原文作者

编辑:《纳微快报(英文)》编辑部

关于我们

Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》是上海交通大学主办、在Springer Nature开放获取(open-access)出版的学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的高水平文章(research article, review, communication, perspective, highlight, etc),包括微纳米材料与结构的合成表征与性能及其在能源、催化、环境、传感、电磁波吸收与屏蔽、生物医学等领域的应用研究。已被SCI、EI、PubMed、SCOPUS等数据库收录,2024 JCR IF=36.3,学科排名Q1区前2%,中国科学院期刊分区1区TOP期刊。多次荣获“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国高校杰出科技期刊”、“上海市精品科技期刊”等荣誉,2021年荣获“中国出版政府奖期刊奖提名奖”。欢迎关注和投稿。

Web: https://springer.com/40820

E-mail: editor@nmlett.org

Tel: 021-34207624

https://wap.sciencenet.cn/blog-3411509-1505083.html

上一篇:北科大林祥&华南理工武文杰等综述:柔性触觉传感系统从理论研究向实际应用转化的挑战

下一篇:NML卷期 | 2025年第10期免费下载