博文

河南大学路浩为团队:基于枝干异质结构陶瓷纤维的高性能压电纳米发电机构筑与其电网输电线路监测应用设计  精选

精选

||

原文出自Journal of Advanced Ceramics (先进陶瓷)期刊

Cite this article:

Lu H, Hu Z, Wang X, et al. Performance enhancement of nanogenerator achieved in branch-heterostructure piezoelectric ceramic fiber towards electrical transmission power line monitoring. Journal of Advanced Ceramics, 2025, https://doi.org/10.26599/JAC.2025.9221171

文章DOI:10.26599/JAC.2025.9221171

1、导读

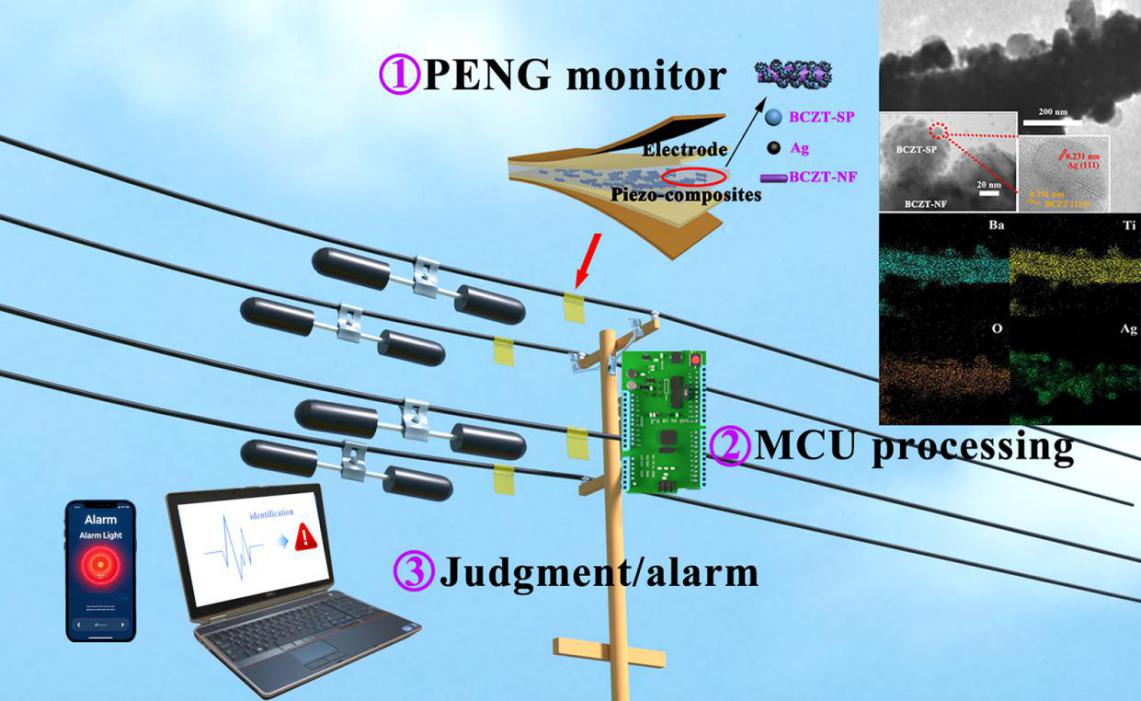

基于柔性复合膜的压电纳米发电机(PENG)具有低成本、性能稳定和对形变敏感的特点,适用于构建电网输电线路的自供能感知层。然而,此类PENG较低的输出制约了其与能源管理电路和信号识别系统的有效集成。本研究设计了一种陶瓷纤维填料,将Ag包覆的锆钛酸钡钙(BCZT)颗粒“嫁接”在BCZT纤维表面形成枝干异质结构纤维,可有效改善材料内部电荷传输机制和极化过程,从而提高PENG性能。基于此陶瓷纤维填料制备PENG的输出电压和电流分别为96.4 V和15.52 µA,较传统工艺提高了3.2倍和6.5倍。此外,我们构建了一个智能电力物联网(Power IoTs)系统,通过PENG与学习辅助数据分析的协同集成,实现了对电力线路振动状态的实时监测,能够有效预防防振装置的失效(识别率~96%),验证了其在Power IoTs感知层的应用潜力。

2、研究背景

随着Power IoTs的蓬勃发展,电力传输线路中分布式设备的实时状态感知成为了电网稳定性的重要支持。传统的线上传感器面临能量供应难、成本高及准确性低等亟待解决的关键难题。因此,开发自供能的线上实时监测技术和高准确的故障判定技术是确保电网输电线路安全可靠运行的迫切需要。基于柔性复合膜的压电纳米发电机(PENG)具有低成本、性能稳定和对形变敏感的优势,非常适合用于构建电网输电节点的自供电感知层。与输出较高的摩擦电纳米发电机(TENG)相比,PENG具有体积小、灵敏度高及极端环境下输出稳定等独特优势,使其适用于偏远地区的电网线路感知监测。然而,当前PENG的输出性能普遍较低,这一问题制约了其与能源管理电路和信号识别系统的有效集成。如果能够通过合理设计压电陶瓷填料的微观结构来提升PENG的输出性能,那么该技术在电力物联网智能感知层中的竞争优势和市场价值依然十分巨大。

压电材料的结构和形貌直接影响基于柔性复合膜PENG的输出性能,为此,我们设计了一种枝干异质结构陶瓷纤维填料,利用化学还原法和同轴静电纺丝技术将Ag包覆的BCZT颗粒“嫁接”在BCZT纤维表面。该结构一方面通过“电容效应”诱导对压电纤维的有效极化电场,提高极化效率;另一方面,在PENG受压形变时,Ag与纳米BCZT颗粒界面处会形成大量肖特基势垒,有效提升电荷的定向输运机制。正是这两者的协同作用,使得PENG的输出性能得到了显著提升。继而,将本研究制备的高性能PENG与信号处理电路、无线通讯电路及机器学习技术相结合构建了一套电网输电线路振动监测的感知系统,初步可识别线上防振装置正常、异常和失效三种工作状态,识别率可达96%,展现了其在保障电网安全运行方面的应用潜力。

3、文章亮点

(1) 基于化学还原法和同轴静电纺丝技术,设计了一种枝干异质结构的压电陶瓷纤维,可增强材料的有效极化电场并通过肖特基效应优化电荷输运机制,构建一种提升PENG输出性能的新策略。

(2) 这种新型压电陶瓷纤维填料可使PENG的输出性能提升约3~6倍(96.4 V,15.52 µA),克服了PENG在传感应用中因低输出而难以集成的限制。

(3) 通过PENG与电路设计、机器学习辅助数据分析的协同集成,实现了对电力传输线路振动状态的实时监测,且判定准确率达到96%,为其后续在电力物联网系统的实用化提供了直接的实验支撑与理论指导。

4、研究结果及结论

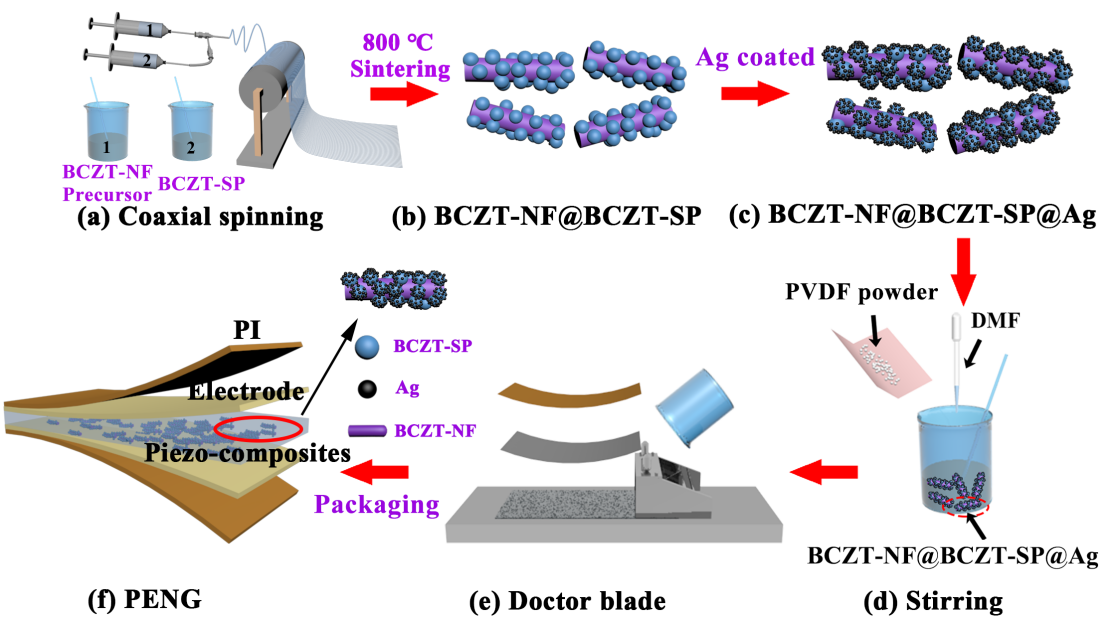

本文首先通过同轴静电纺丝技术和烧结过程将BCZT颗粒(BCZT-SP)“嫁接”在BCZT纤维(BCZT-NF)表面(图2a-b),继而通过化学接种还原法在BCZT-SP表面包覆一层纳米Ag颗粒,形成一种以BCZT-NF为“主干”,BCZT-SP@Ag为“枝叶”的枝干结构陶瓷纤维(图2c)。通过传统的流延法将枝干结构陶瓷纤维与聚偏氟乙烯(PVDF)混合制备复合膜,再经过喷涂电极和聚酰亚胺(PI)封装后制成PENG(图2d-f)。

文中图2. PENG制备的示意图 (a)-(c) 枝干异质结构陶瓷纤维的制备 (d)-(f) 基于此陶瓷纤维复合膜的PENG制备

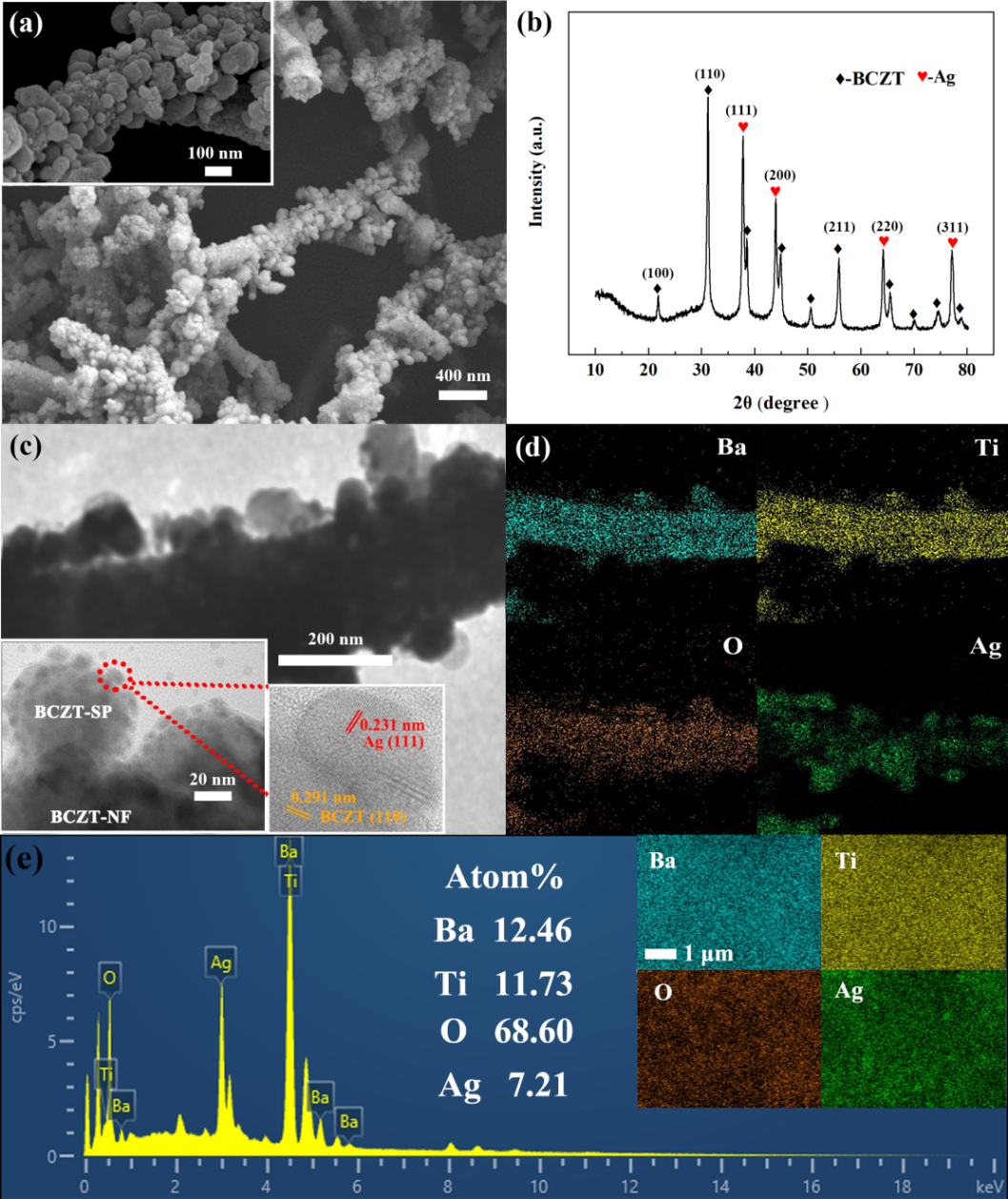

由SEM形貌图像可见BCZT-SP@Ag颗粒均匀的“嫁接”在BCZT-NF表面,形成了我们所设计的枝干结构(图3a)。图3b的XRD衍射峰展现了钛酸钡基陶瓷纤维典型的钙钛矿ABO3 结构以及面心立方Ag的结构,没有杂相生成。图3c显示了单根枝干异质结构陶瓷纤维的TEM图像,插图中BCZT-SP@Ag颗粒附着在主干BCZT-NF表面,通过高分辨TEM观察到Ag和BCZT-SP之间存在清晰的界面区域。0.231 nm的晶格间距对应于立方Ag的(111)晶面,而0.291 nm的晶格间距对应于BCZT的(110)晶面,进一步确认了Ag和BCZT异质结的形成。图3d展示了单根枝干异质结构陶瓷纤维的元素能谱分布图,四种主要元素Ba、Ti、O和Ag均匀分布在枝干结构纤维中。图3e展示了在随机选取的局部区域中枝干异质结构陶瓷纤维的四种元素的原子占比,Ag的原子百分比约为7.21%。

文中图3 (a) 枝干异质结构陶瓷纤维的的SEM图像, (b) XRD图谱, (c) 高分辨TEM图像, (d) 元素能谱分布图像 (e) 原子占比分析

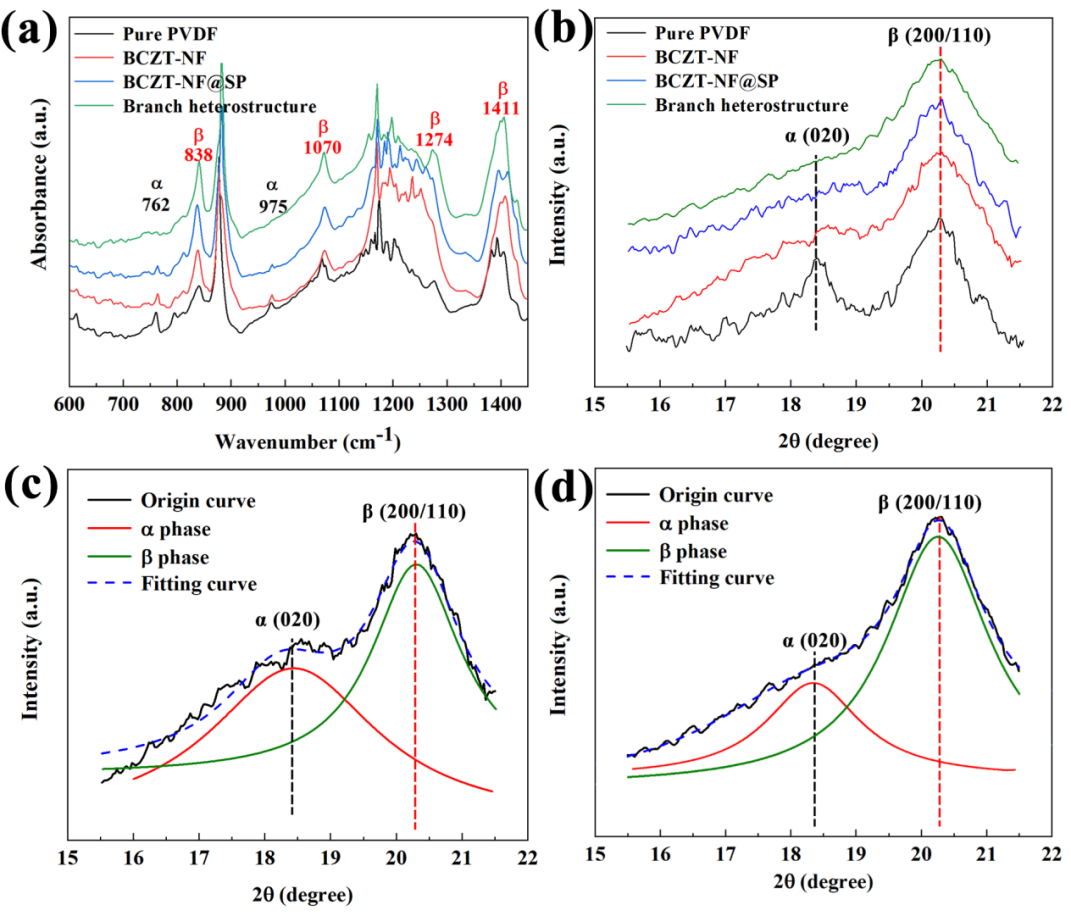

复合膜的结构测试表明,较其他压电填料,本研究设计的枝干异质结构陶瓷纤维填料更能促进PVDF基体中的极性β相形成(图4a-b)。继而,为了进一步确定不同压电填料对PVDF中β相的影响,我们通过高斯方法分别对基于传统工艺压电纤维填料、枝干异质结构陶瓷纤维填料制备复合膜的XRD图谱进行了分峰拟合,并进行对比(图4c-d)。结果表明枝干异质结构陶瓷纤维填料可诱导更高的极性β相(从56%提高到70%),从而增强材料的压电输出性能。

文中图4 (a) 基于不同压电纤维填料复合膜的FT-IR图谱, (b) XRD图谱, (c) 基于传统工艺压电纤维填料及 (d) 枝干异质结构陶瓷纤维填料的复合膜中PVDF的β相组分

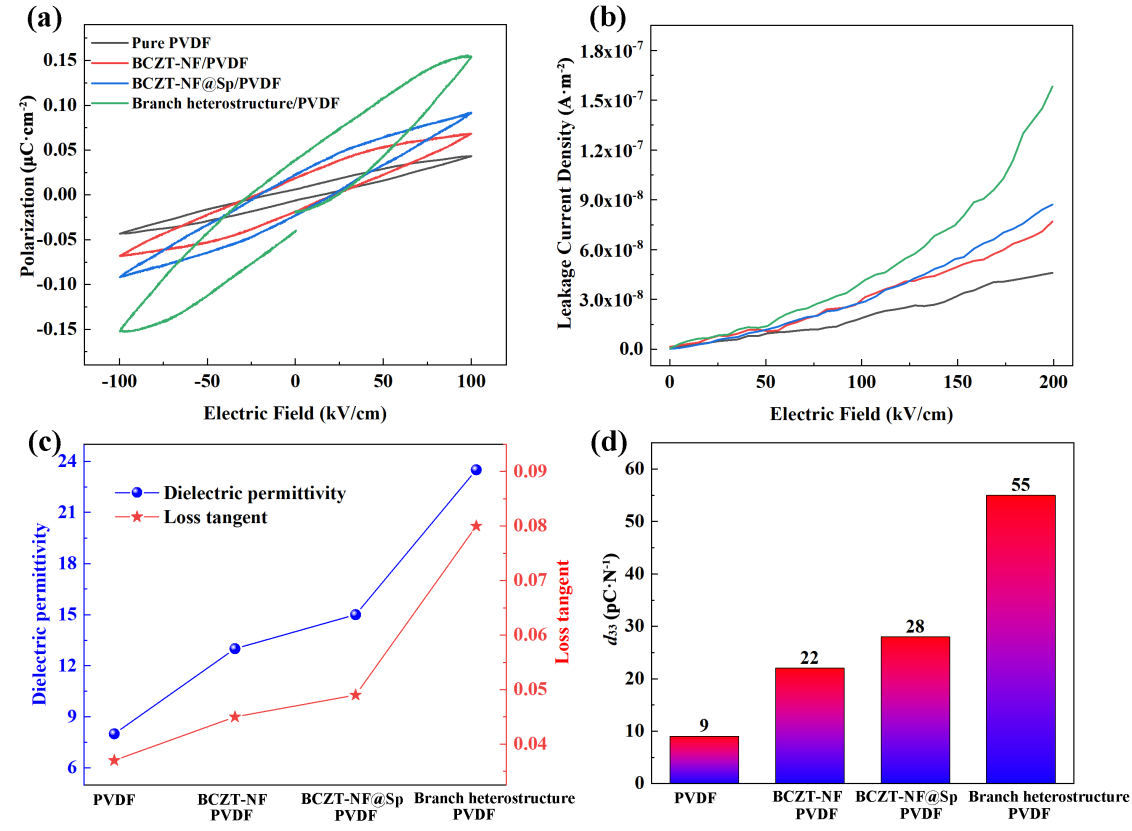

材料的电滞回线测试和介电性能测试表明在同样20 wt%掺杂组分下,相较于其他两种陶瓷纤维填料,本研究设计的枝干异质结构陶瓷纤维填料可使PENG具有更好的极化性能、更高的介电常数和压电系数,并且整体的漏电流维持在较低水平(图5a-d),这些特性是保证PENG具有良好输出性能的必要条件。

文中图5 (a) 基于不同压电纤维填料复合膜的P–E电滞回线, (b) 漏电流密度 (c) 介电常数、损耗 (d) 压电系数d33

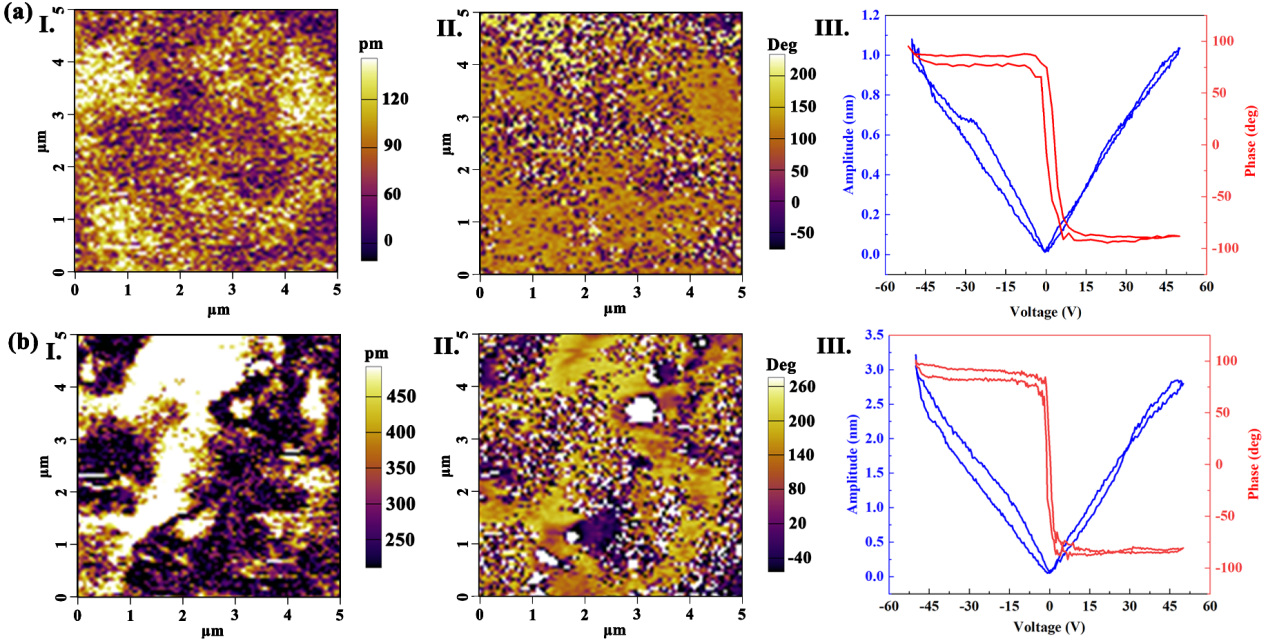

为了进一步验证基于枝干异质结构陶瓷纤维的PENG在微观区域的压电响应,图6为压电响应力显微镜(PFM)的测量结果。图6 (a-I, II)和(b-I, II)分别展示了20 wt%传统BCZT纤维基复合膜和20 wt%枝干异质结构陶瓷纤维基复合膜在偏压下的振幅和相位变化图像。这些图中明显的幅值差异和清晰的相位对比表明了材料在极化方向上优异的压电性和铁电性。图6(a-III)和(b-III)显示了典型的随电压变化的蝶形曲线和180°相翻转回线图。通过研究分析得到基于枝干异质结构陶瓷纤维的复合材料的压电系数d33*约为62 pm/V,显著高于传统BCZT纤维基复合材料的值(约为24 pm/V)。压电性的改善归因于独特的枝干异质结构设计,它增强了有效的极化电场并改善了电荷传输机制,从而提升了压电响应。样品的压电响应在微观结构和宏观区域中表现出一致的趋势,进一步验证了通过设计枝干异质结构陶瓷纤维来增强压电行为的合理性。

文中图6 (a-Ⅰ) 基于传统工艺压电纤维填料的复合膜PFM振幅图像, (a-Ⅱ) 相翻转图像, (a-III) 振幅蝶形曲线及相翻转回线图 (b-Ⅰ) 基于枝干结构陶瓷纤维填料的复合膜PFM振幅图像, (b-Ⅱ) 相翻转图像,(b-III) 振幅蝶形曲线及相翻转回线图

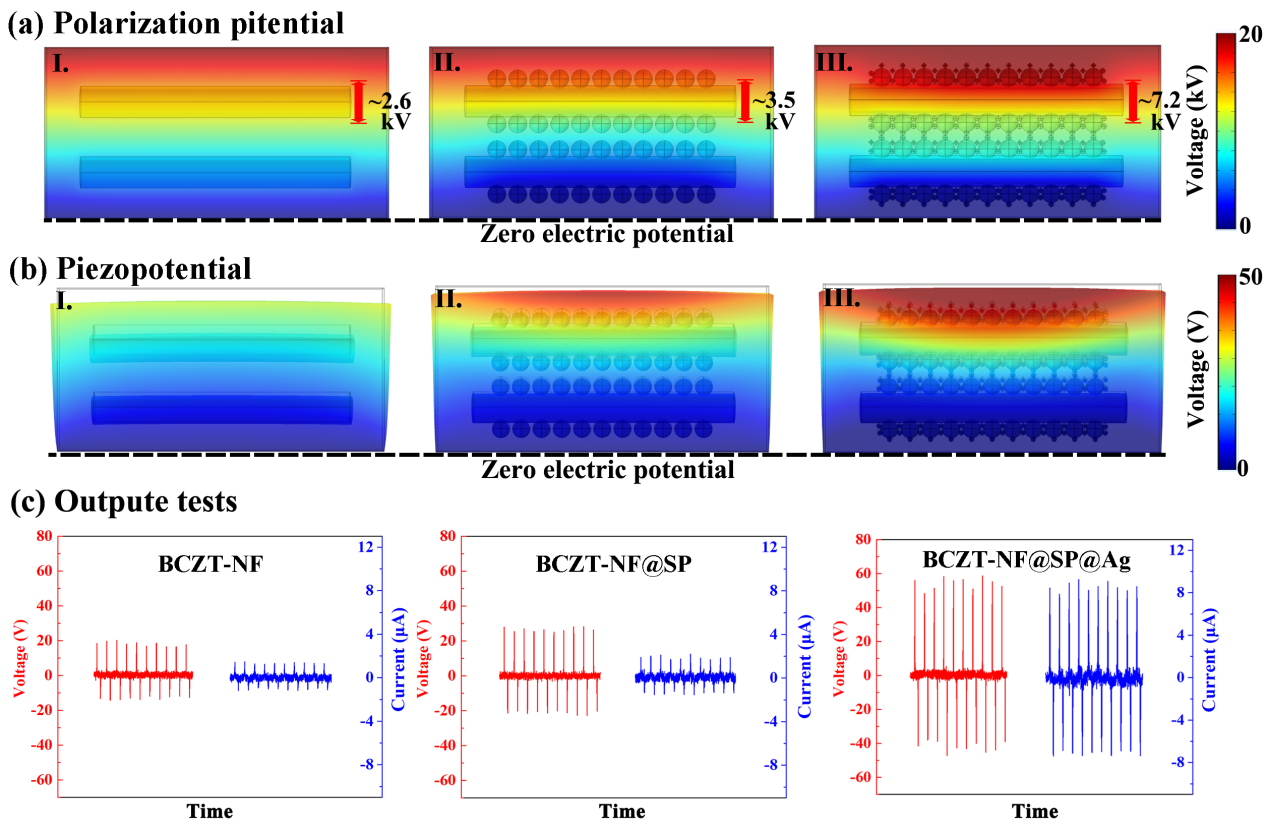

图9a-b展示了基于三种压电陶瓷纤维填料PENG的有效极化电势差、受外力所产生电势的COMSOL仿真模拟,可见枝干结构陶瓷纤维填料在基体中的极化电势差最大(~7.2 kV),从而具有最佳的极化效率;最终在受到外力时产生最佳的压电势(~48 V)。图9c分别展示了基于不同压电纤维三种PENG的电输出实验测量结果。掺杂了20%的BCZT-NF纤维、BCZT-NF@SP纤维和枝干异质结构陶瓷纤维的三种PENG,其电压和电流输出为30.6 V和2.40 µA、46.2 V和3.10 µA、96.4 V和15.52 µA。多物理场仿真与实验结果之间的一致性进一步验证了我们实验设计的合理性,增强的输出性能进一步提高PENG的能量捕获能力和作为传感器件的灵敏度,从而拓宽应用领域。

文中图9. 基于三种不同压电纤维填料PENG的 (a) 极化电势仿真 (b) 产生压电势仿真 (c) 电输出实验测试

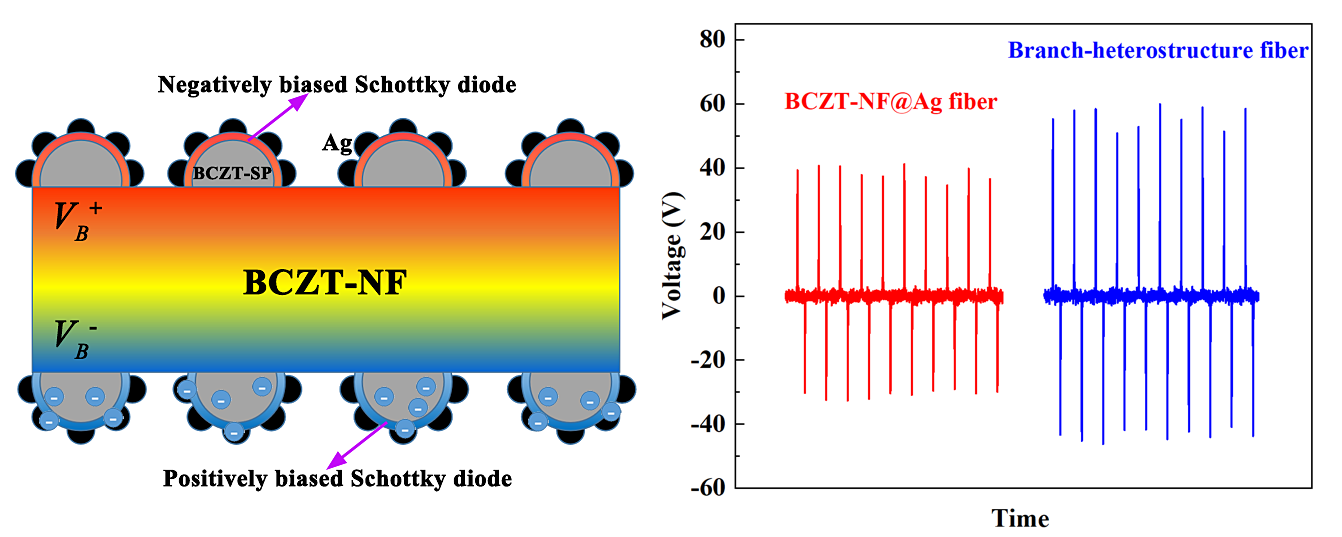

PENG性能提升的另一个因素是在枝干异质结构陶瓷纤维上Ag与BCZT-SP之间的界面可形成肖特基势垒,其中自由电荷的传输机制如图S5所示。压电纤维的形变可产生内部压电势,假设Ag的电势几乎为零(VAg=0),在BCZT-SP的正电势表面(VB+)上,Ag和BCZT-SP之间的界面带负偏压ΔV=VAg-VB+<0,此时只有少量自由电荷能通过该界面流动。相反,在负电势表面(VB-),Ag和BCZT-SP之间的界面像一个正向偏置的肖特基二极管(ΔV = VAg-VB->0),导致自由电子从BCZT-SP到纳米银的流动骤增。极化电荷可以被捕获并聚集在纳米银中,从而在宏观尺度上增强了压电输出。此外,我们还比较了基于枝干异质结构纤维的PENG与基于BCZT-NF@Ag纤维的PENG的输出性能,如图S6所示。根据上述机理总结,两种压电纤维结构都能增强有效的极化电场,并形成Ag与BCZT间的肖特基异质结。然而,在相同的20 wt%掺杂下,基于枝干异质结构陶瓷纤维的PENG输出电压约为96 V,显著优于基于BCZT-NF@Ag的PENG(约66 V)。其原因在于,枝干异质结构纤维中附着在BCZT-NF表面的BCZT-SP提供了更大的表面积,相比于BCZT-NF@Ag纤维结构与纳米银的接触界面更多,从而形成了一个更大的正向偏置肖特基二极管区域,进一步促进了自由电子从BCZT到Ag的定向流动。

文中图S5. 枝干异质结构陶瓷纤维在外压力状态下的电荷传输机制示意图文中图S6. 基于BCZT-NF@Ag压电纤维、枝干异质结构陶瓷纤维PENG的输出性能对照

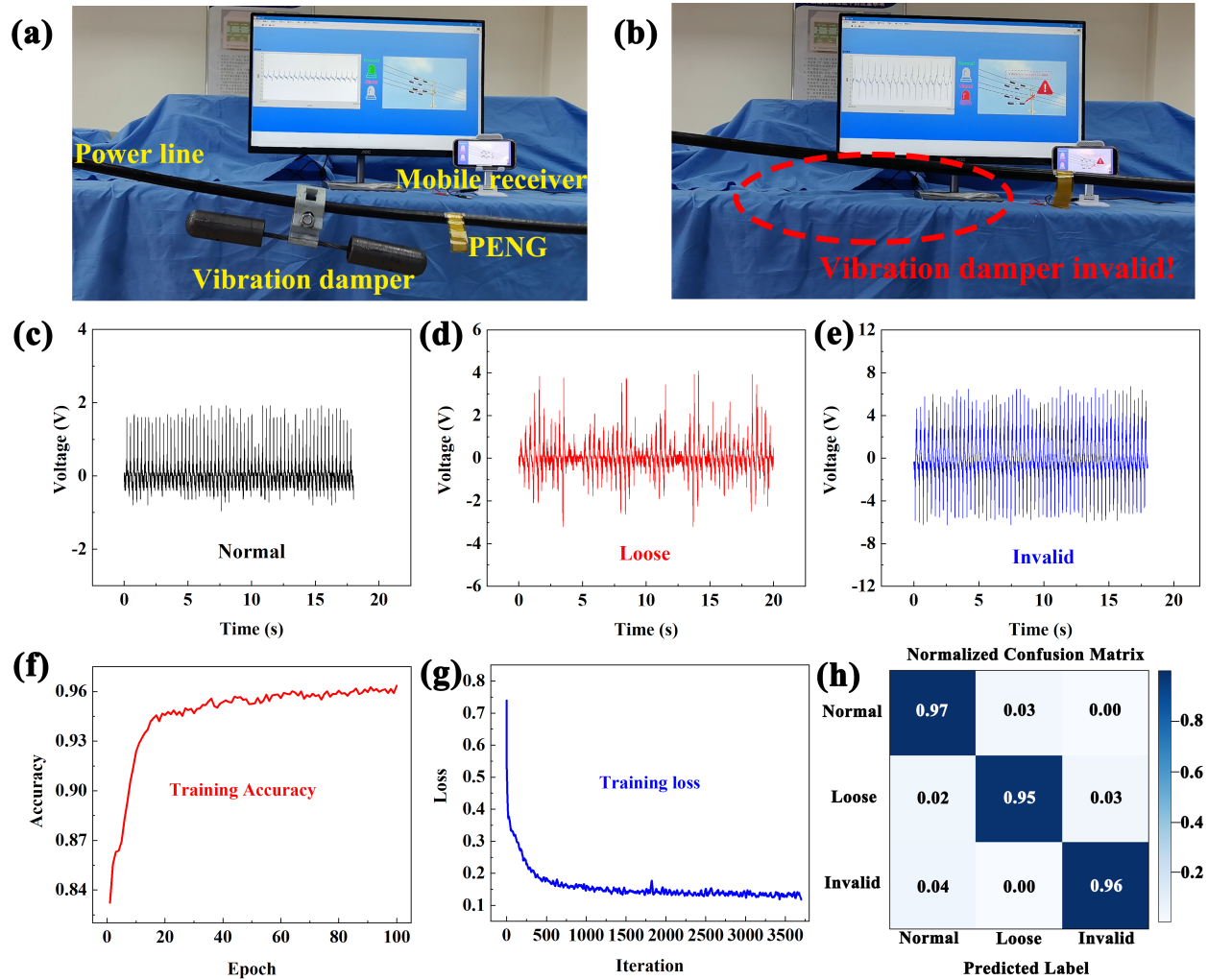

图11a-b为基于本研究设计的PENG构建的电网防振装置监测传感系统,由PENG作为主动型传感器捕获导线的振动信号传给电脑接收端进行识别判定,系统可根据输电线路的振动状态对防振装置进行判定。图11c-e为通过PENG捕获的三种不同工作状态的电信号,分别为防振装置正常工作、松动和失效。继而,通过机器学习对三种结果进行学习判定。训练过程中的损失变化图和分类准确率曲线,进一步验证了模型的训练效果(图11f和11g)。通过上述实验步骤,我们实现了一种有效的时序信号分类方法,归一化混淆矩阵显示了模型在各类之间的分类性能。随着训练过程的进行,模型的分类性能逐渐提高并趋于稳定,最终训练结果的棋盘图表明基于本PENG的系统判定平均准确率可达96% (图11h)。虽然这只是一个初步样机模型,但基于PENG的自供能传感系统有望扩展用于监测电力线路的各种异常情况,展示了其在确保电网安全运行方面的巨大潜力。

文中图11. (a) 基于PENG构建的电网防振装置监测传感系统在防振装置正常工作 (b) 异常状态的应用场景模拟;(c-e) 基于PENG监测系统在三种状态下的特征数据拾取 (f) 训练准确度 (g)训练误差值;(h) 训练结果判定的棋盘图

5、作者及研究团队简介

路浩为,第一单位通讯作者,工学博士,理学博士后,河南大学副教授,科研方向:压电、铁电陶瓷材料,无机薄膜材料,压电/摩擦复合纳米发电机设计及其物联网应用。主持/参与国家自然科学基金3项,省部自然科学基金5项,国家电网横向项目2项。以第一和通讯作者身份在Nano Energy、J. Adv. Ceram.、Small、ACS Appl. Mater. Inter.、Appl. Phys. Lett.等知名期刊上发表过论文成果20余篇。担任J. Adv. Ceram.、Nano Today、Nano Energy、ACS Appl. Mater. Inter.等权威学术期刊审稿人,国家CSCIED科技核心评价数据库评委,河南省电工技术学会理事,北京市自然科学基金评审专家。获得河南省教育厅2024,2023年度科技成果一等奖各1项,2022年开封市自然科学优秀学术成果二等等奖项(皆为第一完成人)。

联系邮箱:sadearl@163.com

ORCID:0000-0002-6697-2983

杨文龙,共同通讯作者,哈尔滨理工大学仪器科学与技术学科教授,博士生导师。黑龙江省激光光谱技术及应用重点实验室光纤传感研究方向负责人。主要从事光与物质的相互作用机制研究,致力于光纤传感和智能仪器的设计和应用探索。以第一和通讯作者在Nano Energy, Nano. Res., J. Mater. Chem. C, Opt. Express, 等期刊发表SCI论文60余篇,获批发明专利20余项。主持国家自然科学基金、黑龙江省优青、黑龙江省高创新人才项目等10余项,获黑龙江省科学技术二等、三等奖各1项。

联系邮箱:wlyang@hrbust.edu.cn

刘军辉,共同通讯作者,理学博士,河南大学副教授。研究方向:光电转换与光能利用、光电探测和传感、非线性光学。主持国家自然科学基金项目1项、省部级纵向课题4项,完成企业委托的横向课题多项,总计106万元。在Optics Express等国际权威期刊发表SCI论文20余篇。

电子邮箱:liujh@henu.edu.cn

胡本林,共同通讯作者,中国科学院宁波材料技术与工程研究所, 研究员,长期从事有机功能材料(特别是弹性电子材料)的合成、器件制备和性能调控等相关工作,先后获得中国科学院院长奖、德国洪堡奖学金和宁波市自然科学奖(一等奖和二等各一次)等国内外奖项支持。已在国内外高水平学术期刊上发表论文近40篇,其中包括Science,J. Am. Chem. Soc.,Angew. Chem. Int. Ed.等国际顶级期刊。

《先进陶瓷(英文)》(Journal of Advanced Ceramics)期刊简介

《先进陶瓷(英文)》于2012年创刊,清华大学主办,清华大学出版社出版,清华大学新型陶瓷材料全国重点实验室提供学术支持,创刊主编为中国工程院院士、清华大学李龙土教授,主编为清华大学林元华教授、郑州大学周延春教授和广东工业大学林华泰教授。该刊主要发表先进陶瓷领域的高质量原创性研究和综述类学术论文,涉及先进陶瓷的制备、结构表征、性能评价的各个细节,尤其侧重新材料研制和先进陶瓷基础科学研究等重要方面,致力于在世界先进陶瓷领域搭建学术交流平台,引领和促进先进陶瓷学科的发展。已被SCIE、Ei Compendex、Scopus、DOAJ、CSCD等数据库收录。现为月刊,2024年发文量为174篇;2025年6月发布的影响因子为16.6,连续5年位列Web of Science核心合集“材料科学,陶瓷”学科33种同类期刊第1名;2024年11月入选“中国科技期刊卓越行动计划二期”英文领军期刊项目;2025年入选中国科学院文献情报中心期刊分区表材料科学1区Top期刊。2023年起,本刊结束与国际出版商的合作,改由清华大学出版社自主研发、拥有自主知识产权的科技期刊国际化数字出版平台SciOpen独家发布,标志着该刊结束多年来“借船出海”的办刊模式,回归本土独立运营,也是我国优质英文期刊中最早回归国产平台的期刊之一。

期刊主页:https://www.sciopen.com/journal/2226-4108

投稿地址:https://mc03.manuscriptcentral.com/jacer

期刊ResearchGate主页:https://www.researchgate.net/journal/Journal-of-Advanced-Ceramics-2227-8508

https://wap.sciencenet.cn/blog-3534092-1505502.html

上一篇:《土木工程科学(英文)》创刊仪式及编委会议成功举办

下一篇:中国科学院上海硅酸盐研究所王士维团队:采用改性小分子量聚丙烯酸作为氧化铝陶瓷自固化凝胶成型的分散剂