2024年7月13日-15日,第一届Green Carbon青年编委会化学方向研讨会暨“绿碳能源化学与过程”学术沙龙在青岛召开。天津工业大学乔志华教授应邀出席,并作题为“高通量MOF气体分离膜创新与放大”的邀请报告。

高通量MOF气体分离膜创新与放大

背景介绍

在化工、能源和环境领域中有很多难分离体系,相较于其他分离方法,MOF膜分离法的能耗低、占地小和环境友好等优点受到了广泛关注。在本次邀请报告中,乔志华教授系统介绍了MOF气体分离膜如何在难分离体系中实现大规模应用,通过构建超薄膜和孔道发达的自支撑MOF膜提高通量,同时获得高通量和高选择性,并分别进行了MOF膜的规模化制备与应用研究。

乔志华教授在“绿碳能源化学与过程”学术沙龙上作邀请报告

报告内容

01 高通量MOF膜的研究现状

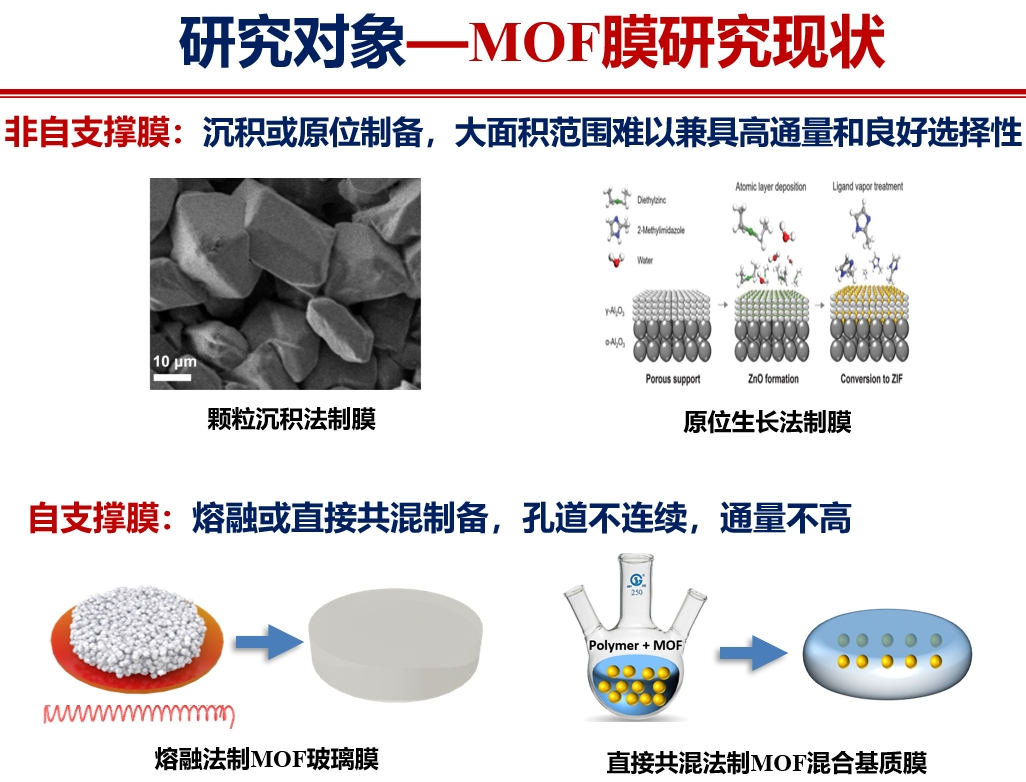

MOF膜的放大制备技术开发是实现MOF分离膜工业应用的先决条件。MOF分离膜包括自支撑膜和非自支撑膜两种形式。目前的MOF膜以非自支撑膜为主,通常采用原位生长或沉积等方法制备,由于难以避免晶间缺陷的产生,导致常规制备方法难以获得兼具高选择性与高渗透性的大面积分离膜;而自支撑MOF膜通常采用熔融法或共混法制备,其纳米筛分孔道不连续且渗透通量较低。目前国内外对于MOF膜放大制备的研究相对较少,已报道的MOF膜制备面积仅限于百平方厘米级别,未有上千平方厘米级MOF膜的报道,难以实现超薄化和大面积化。基于上述研究现状,乔志华老师致力于兼具高选择性与高通量MOF膜的创新与放大研究,将聚合物引入MOF膜制备过程中,以实现高性能MOF膜的大面积制备。

02 高通量MOF膜的创新与放大

通过“双聚合物定向沉积MOF”策略,在聚合物支撑体上研制出高通量MOF超薄膜,实现CO₂/N₂高效分离。通过MOF框架结构中的氨基聚合物、羟基聚合物以及金属离子合成了一系列界面相容性良好的金属诱导微孔聚合物,并利用该类聚合物通过界面层诱导作用制备了大面积超薄多孔膜。所制备膜的面积大于100 cm²,分离层厚度不高于50 nm。由于膜分离层中纳米颗粒通过聚合物链间的强相互作用紧密结合在一起,分离膜展现出优异的CO₂/N₂渗透选择性能。此项研究实现了超薄多孔膜的大面积制备,膜性能可以很好地满足国际公认的CO₂捕集目标,有望在多个领域获得应用。

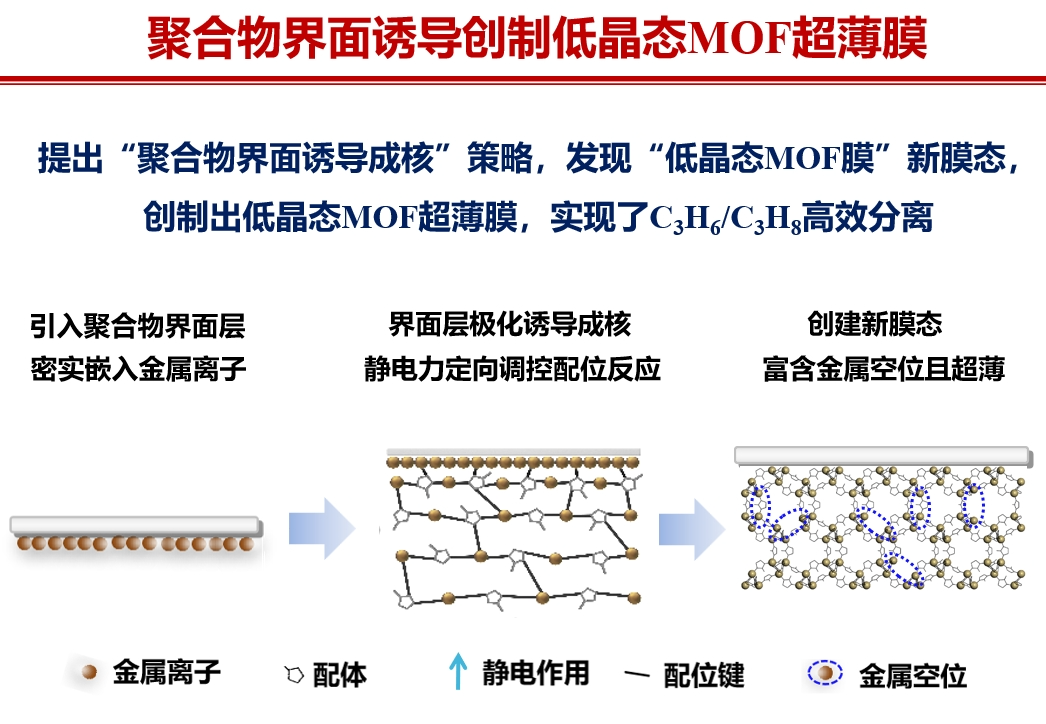

此外,乔志华教授团队还通过“聚合物界面诱导成核策略”,发现“低晶态MOF膜”新膜态,在聚合物支撑体上原位制备出兼具高通量和良好选择性的MOF超薄膜,实现了C₃H₆/C₃H₈的高效分离,并通过“梯级成核-原位自修复”,实现了MOF超薄膜的大面积制备。ZIF-8超薄膜制备面积达到了2700 cm²,兼具高通量和良好选择性;同时具备良好的可卷曲性,确保了卷式膜组件的制备,并通过研究不同长度、不同直径以及不同卷曲张力的膜组件开发了MOF超薄膜的规模化制备技术和应用装置。

为进一步提高膜的通量,通过“聚合物辅助MOF熔融”策略,制备出孔道发达的自支撑MOF玻璃泡沫膜,实现了CH₄/N₂等物化性质非常相似的难分离体系的高效分离。通过调控聚合物的分子量等参数,使ZIF-62熔融先于聚合物分解发生。随后,聚合物热分解产生的气体分子脱附,产生大量的微孔结构,最终形成孔道结构发达且富含金属空位的自支撑ZIF-62玻璃泡沫膜。目前,该膜制备面积已经可以达到60 cm²左右,具有较好的机械条件。通过研究碟片式ZIF-62“玻璃泡沫”膜组件以及膜分离装置,开发了MOF玻璃泡沫膜的规模化制备技术和应用装置,推动了其在碳捕集、轻烃分离等领域的应用。

专家介绍

乔志华 教授

乔志华,教授、博士生导师,天津工业大学化学工程与技术学院/省部共建分离膜与膜过程国家重点实验室,国家优青。长期致力于高通量MOF气体分离膜的设计与制备、MOF膜的大面积化和规模化制备及工程化等方面的研究。主持国家自然科学基金、科技部重点研发项目课题/子课题、河北省重点研发课题等多项课题。在Nature Materials、Advanced Materials、Angewandte Chemie International Edition、Chemical Engineering Journal、Journal of Membrane Science等国际著名学术期刊发表论文20余篇,著作1部,授权国家专利8项。

原文链接

乔志华教授与Green Carbon丨高通量MOF气体分离膜创新与放大

Green Carbon

期刊官网:Green Carbon官网

投稿网址:Green Carbon投稿

公众号:Green Carbon公众号

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自GreenCarbon科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3620330-1501660.html?mobile=1

收藏