英文原题:Advances in Sn-Based Oxide Catalysts for the Electroreduction of CO₂ to Formate

作者:Xiaoyue Tu, Xiangjian Liu*, Yu Zhang, Jiawei Zhu*, Heqing Jiang

01 论文信息

论文信息

X. Tu, X. Liu, Y. Zhang, et al. Advances in Sn-Based Oxide Catalysts for the Electroreduction of CO₂ to Formate[J]. Green Carbon 2024 2(2) 131-148.

论文关键词

CO₂ electroreduction; Sn-based oxides; Formate; Perovskite

论文网址

https://doi.org/10.1016/j.greenca.2024.03.006

论文下载

Advances in Sn-Based Oxide Catalysts for the Electroreduction of CO₂ to Format

中文解读原链接

Green Carbon文章 | 青岛能源所朱佳伟研究员、刘祥建博士:锡基氧化物电还原CO₂制备甲酸盐

02 背景简介

CO₂电化学还原技术(CO₂RR)能够通过可再生能源驱动的电力将CO₂转化为高价值的燃料或化学品(如甲酸,乙烯,乙醇等),是实现“双碳”目标的重要途径。其中,甲酸用途广泛,能够作为燃料电池燃料、储氢物质以及合成下游产品的基础化学原料。在所有将CO₂还原为甲酸的电催化剂中,锡(Sn)基催化剂具有价格低廉、安全无毒、选择性高的优势,在CO₂RR领域表现出巨大的应用潜力。尤其是Sn基氧化物,其粗糙的表面结构增大了比表面积,有利于更多活性位点的暴露。此外,合成方法的多样性也使得催化剂的设计和制备更加简便高效。除了传统的Sn基氧化物(如SnOₓ),Sn基钙钛矿氧化物灵活的组成和可调的性质使其作为有潜力的催化剂在电化学领域被大量研究。目前Sn基氧化物在CO₂RR制甲酸的过程中已经表现出了优异的催化活性、产物选择性和较好的稳定性,但是为了达到工业生产的要求,仍然需要克服一系列的挑战。

近日,中国科学院青岛生物能源与过程研究所朱佳伟研究员和刘祥建博士在Green Carbon上发表题为“Advances in Sn-Based Oxide Catalysts for the Electroreduction of CO₂ to Formate”的综述文章,从CO₂RR制备甲酸盐的反应机理,Sn基氧化物的催化性能及其优化策略,以及现存的挑战等角度,梳理了Sn基氧化物在CO₂RR产甲酸盐领域的重要进展,并对未来发展方向进行了展望。

03 文章简介

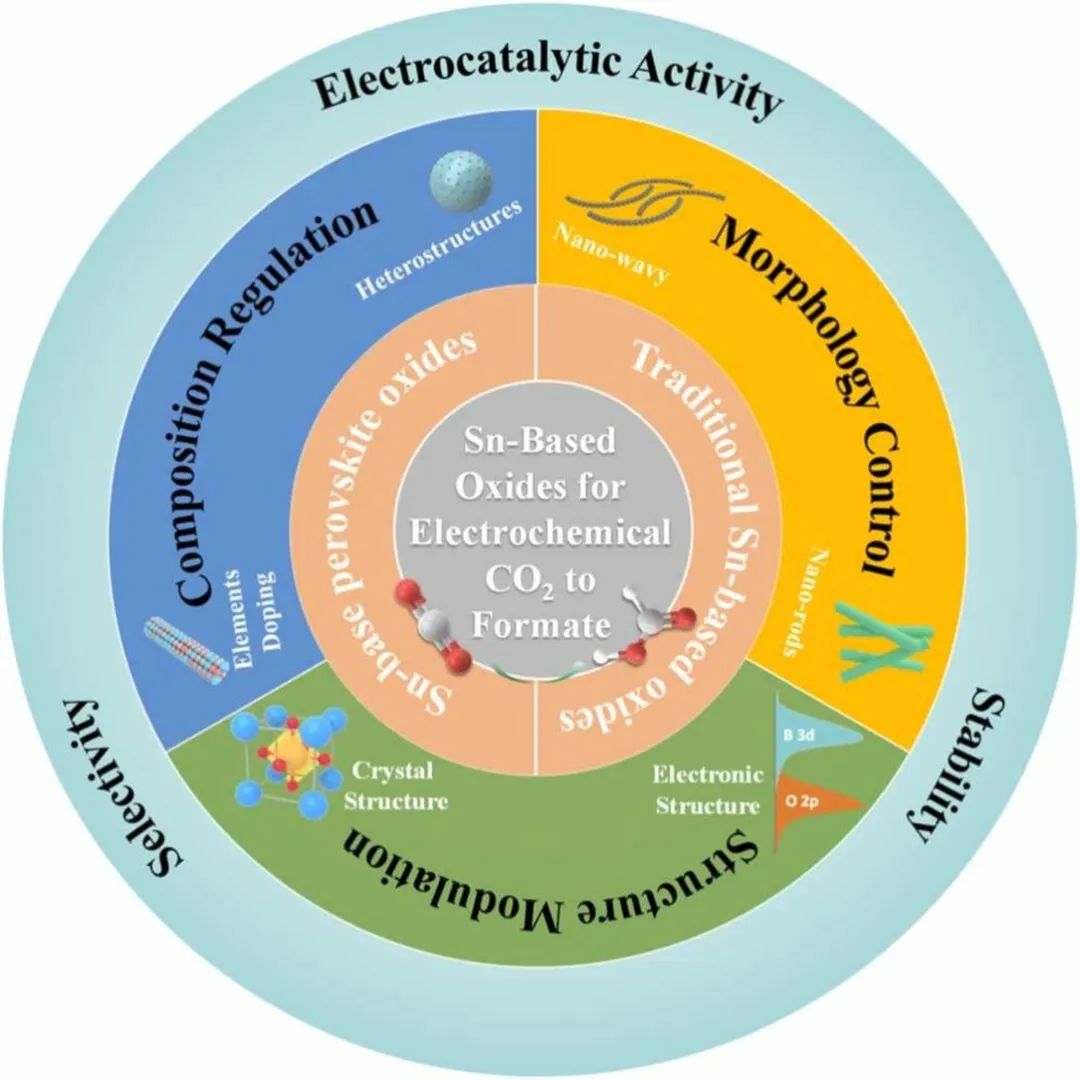

CO₂制甲酸盐的反应机理

Sn基氧化物目前在CO₂RR制备甲酸盐领域已经表现出了较好的催化活性、产物选择性和反应稳定性,但仍无法满足实际工业应用要求。了解反应机理,明确催化剂结构与性能之间的紧密联系,有利于高效催化剂的设计和优化。

· 反应路径

CO₂RR制备甲酸盐是一个双电子转移过程,通常有以下4种反应路径:

路径 I:金属电极与溶液中质子化的H⁺或H原子成键,随后CO₂分子插入金属-氢键中,通过将一个或两个氧原子附着在金属电极上与H*反应生成HCOO*和*OCHO中间体,最终通过质子/电子转移生成甲酸盐。

路径II:金属电极直接与CO₂自由基阴离子的碳原子连接形成*COOH中间体,通过质子/电子转移转化为甲酸盐。

路径III:通过电子转移和质子化的一步反应将CO₂吸附形成*COOH,生成甲酸。

路径IV: SnO₂经过双电子转移还原生成Sn²⁺氢氧化物,再与CO₂反应生成表面结合的碳酸盐,然后通过一个质子和两个电子的转移生成甲酸盐。

图1. CO₂RR制甲酸机理

· 影响因素

甲酸可以通过*COOH和*OCHO两种中间体生成,但*COOH不稳定,容易解吸生成CO,只有*OCHO能完全转化为甲酸盐。因此,通过调节关键中间体在活性位点上的吸附性质来控制反应途径,有利于提高产物的选择性。

1)催化剂的结构会影响中间体在其表面的吸附,从而决定反应机理。设计催化剂的活性位点、形态组成、孔结构和电子结构是调节不同中间体吸附能以提高产物选择性的有效策略。

2)催化剂表面附近的pH值与关键中间体的形成有关。当pH < 4.1时,产物以HCOOH的形式存在,而pH > 4.1时,产物以HCOO-的形式存在。

3)pH值会影响CO₂RR的过电位。在pH≈7时,CO₂RR生成甲酸的标准氧化还原电位近似于析氢反应(HER)的标准氧化还原电位。在pH为14时,CO₂RR生成甲酸的标准氧化还原电位比生成CO以及HER的电位更高。因此,CO₂RR显然更有利于在高碱性溶液中生成甲酸,从而抑制副产物H₂和CO的生成。

4)pH的变化会影响Sn表面的稳定性,其稳定性从Sn、SnO₂、 Sn(OH)₂到Sn(OH)₄变化。当在水溶液中使用锡电极时,需要了解pH变化与电催化剂稳定性之间的关系。

· 检测方法

CO₂RR是一个极其复杂的过程,深入研究并明确还原过程中催化剂表面结构演变和关键中间体的形成和吸附机理,有助于设计更合理的CO₂RR电催化剂和体系。催化剂的表面形貌和结构变化通常采用扫描电子显微镜、透射电子显微镜和扫描隧道显微镜进行表征。能量色散x射线能谱和x射线光电子能谱被用于表征催化剂表面元素的组成和分布,有利于对金属原子的迁移和聚集做出判断。x射线吸收光谱能够提供催化剂的金属价、电子结构和配位环境的信息。红外光谱可以通过分析反应体系中关键中间体的分子振动频率来识别关键中间体的形成和转化过程。

除了实验表征方法外,理论计算对于分析关键中间体也是必不可少的。密度泛函理论通常用于计算中间体的电子能级、电子密度分布和活化能,预测和优化催化性能并指导催化剂的设计和合成。

传统Sn基氧化物在CO₂RR制备甲酸盐的应用

金属锡在空气中容易氧化生成天然氧化层,在电还原过程中,残留的表面氧化物促进了中间体的形成,抑制了析氢反应,对甲酸盐的形成有重要影响。近年来,研究人员提出了一系列策略,如控制形貌和尺寸、修饰晶体结构、掺杂各种元素、与其它材料复合等,来调整锡基氧化物催化剂的表面性质、电子结构和晶体结构,以提高其活性和产物选择性。

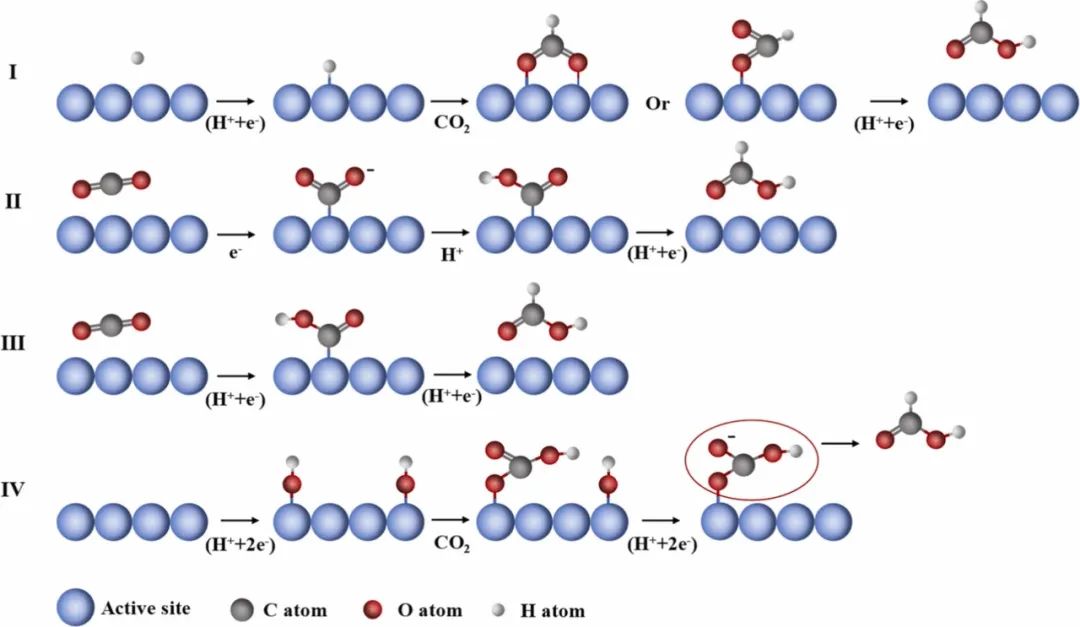

· 形貌控制

催化剂的形态是指其形状和结构特征(如粒径、纳米结构和孔结构),这两者都与活性位点的密度和固有活性密切相关。不同形态的催化剂具有不同的表面和晶面结构,设计创造更大的比表面积以提供更多的活性位点,有利于提高催化活性。例如,波浪状SnO₂(图2a)的每个单元宽度为6纳米,长度为几十纳米,表现出分散良好的蠕虫状波浪形态(图2b),不仅扩大了比表面积,促进了CO₂的吸附和活化,而且提供了丰富的氧空位和晶界结构,刺激了额外活性位点的产生,表现出了更好的甲酸选择性(图2c)。催化剂的形态也会改变反应物在催化剂表面的扩散性能。更小的纳米/微结构具有更高的比表面积和更短的扩散路径,有利于提高反应物与催化剂之间的传质速率,提高催化活性。例如,介孔SnO₂纳米片组成的三维分层结构电极(图2d)中,碳布上SnO₂纳米片厚度约为7 nm,具有多孔结构(图2e),增大了比表面积,为还原反应提供了足够多的活性位点且有利于电荷和质量的传递,表现出了良好的甲酸选择性(图2f)。

图2. 波浪状(a-c)和片状(b-f)形态SnO₂催化剂的结构及性能

· 晶体结构优化

缺陷处的晶体结构完整性受到损害,其配位环境与其它原子不同,从而表现出与吸附中间体密切相关的特殊电子结构。例如,Zhang等人原位重建的富缺陷SnO₂在-0.68 ~ -1.14 V vs. RHE电位范围内,甲酸FE大于90%,偏电流密度超过500 mA cm⁻²。DFT计算表明,表面OH官能团与O空位的协同作用可以促进CO₂的吸收,降低*OCHO形成能垒,促进甲酸盐的形成。当附近的局部空间对称被破坏时,具有相同结构但取向不同的晶粒之间形成晶界(GB),可以改变反应中间体的结合能,从而加速CO₂向甲酸盐的电还原。Liu等人合成了由单个量子点和多个GBs组成的2纳米SnO₂量子线,GBs能够调节反应中间体的结合能,增加对CO₂的吸附,使甲酸的选择性超过80%,在宽电位内的能量效率超过50%。

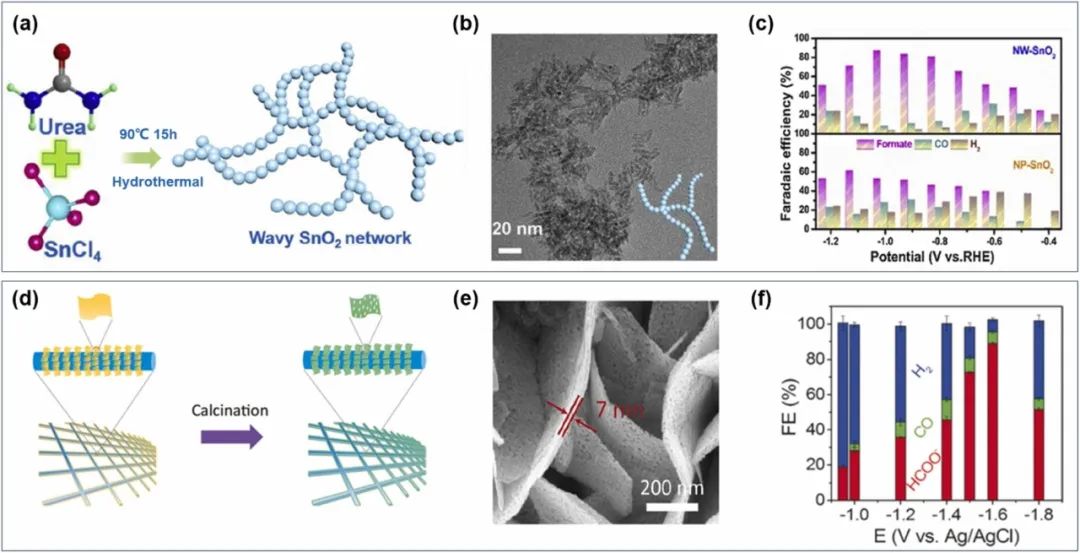

· 元素掺杂

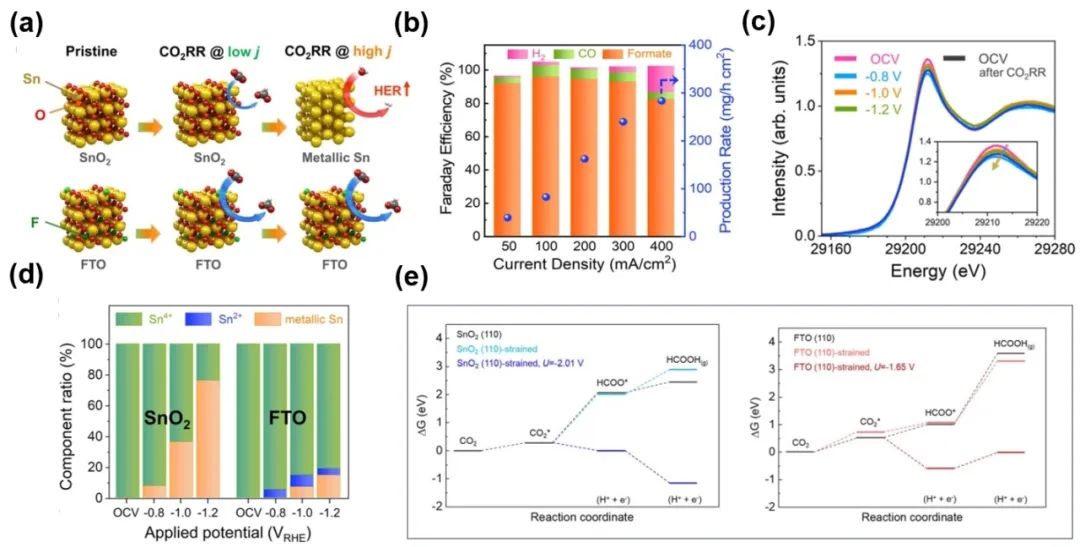

元素掺杂是性能优化的常见策略,既有助于改变催化剂的晶格或电子结构,又能与其他原子或分子相互作用,在催化剂中形成新的化学键或表面活性位点,提高催化性能。例如,Pt掺杂能够诱导电荷重新分布,并调整活性电子态,从而提高中间产物CO₂*、HCOO*和HCOOH*的吸附能。In掺杂后与Sn之间的相互作用可以诱导电子离域,增加活性位点的数量,并稳定反应中间体在表面的吸附,有利于提高甲酸选择性。此外,元素掺杂能诱导催化剂晶格中氧空位的产生,并调节其电子构型以提高催化活性。如Mn的引入调节SnO₂的电子构型使其产生大量的氧空位,显著降低了CO₂RR过程中表面电子传递能垒。除了金属元素,非金属元素的掺杂也能够改善SnO₂的性能。例如,F掺杂SnO₂纳米催化剂通过改善催化剂与HCOO¯的相互作用,增强了CO₂电还原生成甲酸的催化活性(图3a),对甲酸盐表现出较高的FE(图3b)。F离子的电负性高于O离子,F−Sn键比O−Sn键更强,有利于保持Sn的高氧化态(图3c, d),从而提高电流密度和耐久性。此外,F掺杂剂可以改变CO₂的电子结构,促进其电子转移,从而加速其吸附和活化(图3e)。

图3. F掺杂对SnO₂的性能影响

· 复合材料

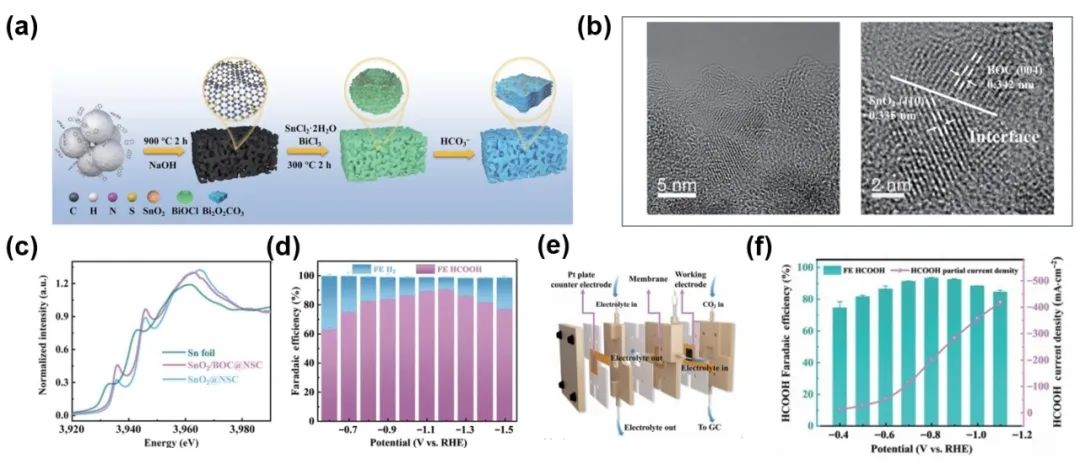

将催化剂与其他材料结合形成异质结构,可以提高催化剂的稳定性、抗毒性和质量运输速率。同时可以调节催化剂与反应物之间的相互作用,提高催化活性和产物选择性。具有高导电性的碳材料有利于加快电荷转移速率,是常见的杂化材料。此外,构建异质结促进金属/氧化物相互作用是另一种有效改善化学催化动力学策略。例如,在杂原子掺杂的碳载体上合成的SnO₂/BOC@NSC异质结催化剂(图4a, b),其异质结构能够引起电子重分布并调节电子结构(图4c),进一步促进CO₂RR过程(图4d)。在微流动池中(图4e),SnO₂/BOC@NSC的甲酸选择性高达到93%,分电流密度达到200 mA cm⁻²(图4f)。除了传统的无机材料外,将有机物(如胺)与金属基催化剂结合也能够选择性地增强CO₂RR或抑制HER。

图4. SnO₂/Bi₂O₂CO₃@NSC异质结构及其性能

Sn基钙钛矿氧化物在CO₂RR制备甲酸盐的应用

传统锡基氧化物(如SnO₂)的还原活性低、产物选择性低、稳定性差。在提升性能的研究中,已经提出了多种策略。这些策略包括但不限于:对催化剂的形态结构进行控制,实施缺陷和晶界工程,进行元素掺杂,以及构建形成异质结构。作为上述策略的补充,钙钛矿氧化物这一新型的氧化物结构作为催化剂的使用引起了极大关注。钙钛矿氧化物的化学式为ABO₃,其中a位是较大的稀土、碱土或碱金属离子,b位是较小的过渡金属离子。b位金属与O原子配位形成BO₆八面体配位结构,其中稳定的金属-氧键不仅能有效抑制金属离子的还原,还能调节催化剂的电子结构,影响其表面结合能。此外,钙钛矿氧化物的合成方法多样,选择合适的方法能够控制钙钛矿氧化物的形态、尺寸、结构组成和电学特性。

· 典型的锡基钙钛矿氧化物

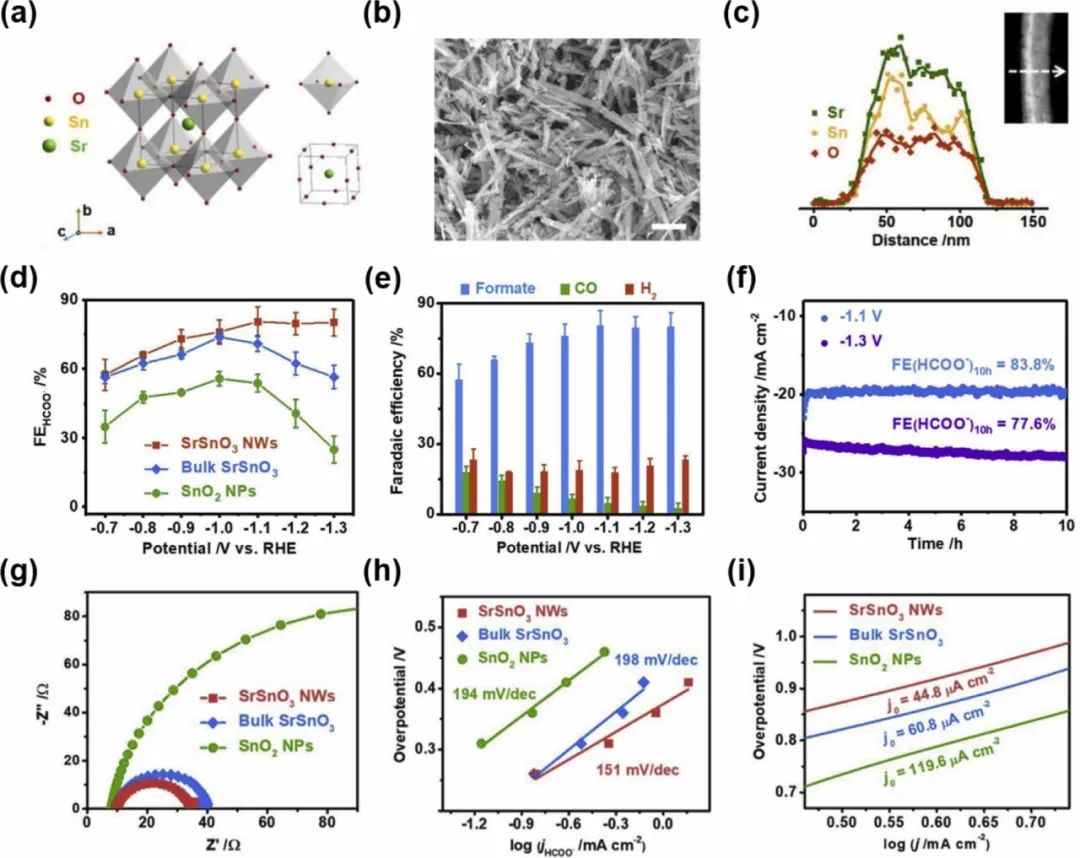

锡基钙钛矿氧化物以锡为b位金属,具有与传统钙钛矿相似的高度对称的晶体结构和良好的稳定性。这种结构可以通过共沉淀、固相合成和水热处理等多种方法来制备。锡基钙钛矿氧化物在CO₂RR催化合成甲酸盐方面表现出很大的潜力。SrSnO₃是典型的Sn基钙钛矿氧化物,SrSnO₃钙钛矿纳米线(SrSnO₃ NWs)具有均匀一维纳米结构和立方钙钛矿相(图5a-c)。与SnO₂和块状SrSnO₃纳米颗粒相比,SrSnO₃纳米线表现出优异的催化性能,在宽电位范围内具有更高甲酸法拉第效率(~80%)(图5d, e),分电流密度(21.6 mA cm⁻²)和耐久性(10 h)(图5f)。机理研究表明,SrSnO₃ NWs保持了更快的电荷转移速率(图5g),和更快的反应动力学(图5h)和缓慢的HER动力学(图5i)。综上, SrSnO₃ NWs独特的晶体结构和清晰的一维形貌提供了更大的比表面积和额外的边缘活性位点,从而促进CO₂高效转化为甲酸盐。

图5. SrSnO₃ NWs的结构及性能

· 锡基钙钛矿氧化物的优化策略

迄今为止,优化Sn基钙钛矿氧化物性能的方法尚未得到全面的探索,已有的策略主要是改变催化剂的形态、结构和组成。钙钛矿氧化物的比表面积、晶面结构和晶格缺陷与其形貌和结构密切相关,活性位点的分布对CO₂在催化剂表面的吸附和活化起到至关重要的作用。将SrO层插入Sn基RP钙钛矿能够合成二维层状Sr₂SnO₄,SrO层与界面八面体层之间强烈的层间相互作用可以防止催化剂结构变形和重建,有利于在CO₂RR过程中保持晶体结构的稳定性。异质结构能够通过界面作用调节电子性能,是开发具有优异的CO₂还原性能的电催化剂的有效策略。立方状 Zn₂SnO₄/SnO₂异质结催化剂中高度多孔的结构能够提供丰富的不饱和配位位点,促进CO₂吸附,且Zn₂SnO₄和SnO₂之间的电子相互作用显著降低了界面电荷转移电阻,保持HCOO*中间体的稳定性,提高甲酸选择性。

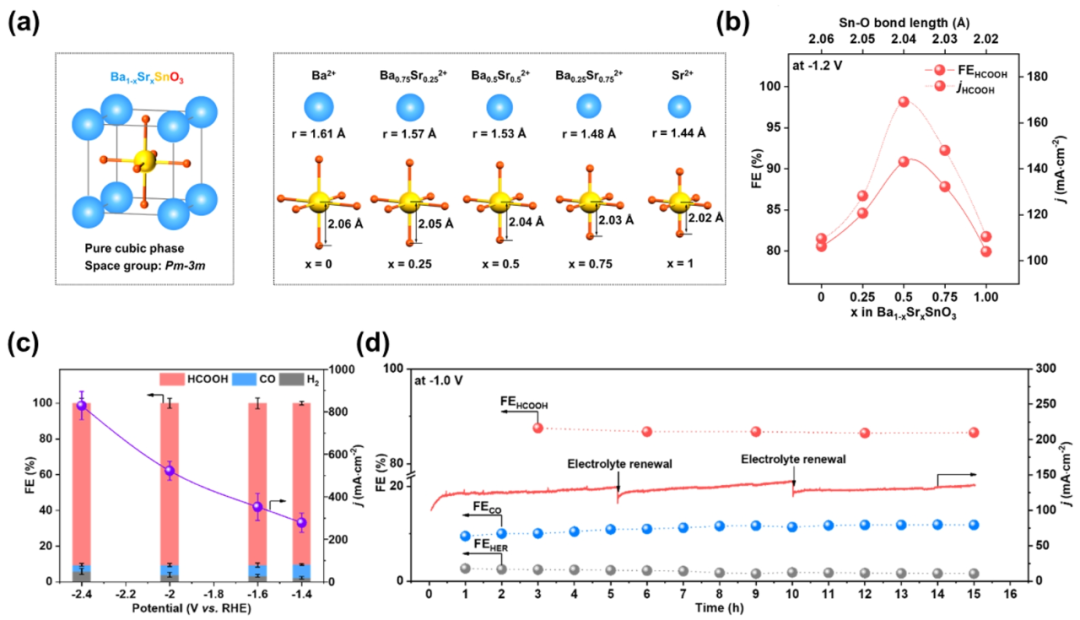

a位阳离子替代是一种创新策略,能够改变钙钛矿氧化物的特性,包括配位环境、电子结构、电导率和氧空位。近日,朱佳伟研究员的团队设计了具有可调Sn−O键长度的Ba₁₋᙮Sr᙮SnO₃(x = 0-1)系列作为CO₂电还原的模型催化剂。研究发现,随着x值的增加,较大的Ba²⁺被较小的Sr²⁺取代,使a位阳离子的平均半径逐渐减小,Sn-O键长也逐渐缩短(图6a)。电化学测试研究了Sn−O键长对催化剂CO₂RR性能的影响,发现模型催化剂对甲酸盐的选择性和电流密度与Sn−O键长呈火山状关系,且甲酸盐的FE保持在90%以上(图6b, c),并具有优异的稳定性(图6d)。这项工作为合理设计先进的锡基钙钛矿CO₂RR氧化物开辟了新的途径。

图6. Ba₁₋᙮Sr᙮SnO₃的结构及其性能

总结及展望

目前用于CO₂RR制甲酸的大多数催化剂选择性都超过了90%。然而,为了保证其稳定性,需要保持高过电位和电流密度,极大地限制了其工业应用。因此,未来研究应重点关注催化剂失活行为及机理,急待开发或优化用于监测整个催化剂失活过程的原位表征技术,建立统一的稳定性评价体系,同时进一步改进电极和反应池结构,调节电解液组成,优化反应条件,从而使催化剂的稳定性达到工业应用要求。

04 文章摘要

Abstract

The excessive consumption of fossil fuels increases CO₂ emissions, and the consequent greenhouse effect resulting from higher levels of this gas in the atmosphere has a significant impact on the environment and climate. This has necessitated the development of environmentally friendly and efficient methods for CO₂ conversion. The carbon dioxide electroreduction reaction (CO₂RR), which is driven by electricity generated by renewable energy sources (e.g., wind and solar) to convert CO₂ into value-added fuels or chemicals, is regarded as a promising prospective path toward carbon cycling. Among the various products, formate, with its relatively simple preparation process, has broad application prospects, and can be used as fuel, hydrogen storage material, and raw material for downstream chemicals. Sn-based oxide electrocatalysts have the advantages of being inexpensive and nontoxic. In addition, these catalysts offer high product selectivity and are regarded as promising catalysts for the electrochemical reduction of CO₂ to formate. In this review, we first clarify the reaction mechanisms and factors that influence the reduction of CO₂ to formate, and then provide some examples of technologies that could be used to study the evolution of catalysts during the reaction. In particular, we focus on traditional Sn-based oxides (SnO₂) and novel Sn-based perovskite oxides that have been developed for use in the field of CO₂RR in recent years by considering their synthesis, catalytic performance, optimization strategies, and intrinsic principles. Finally, the current challenges and opportunities for Sn-based oxide electrocatalysts are discussed. The perspectives and latest trends presented in this review are expected to inspire researchers to contribute more efforts toward comprehensively optimizing the performance of the CO₂RR to produce formate.

05 作者简介

朱佳伟 研究员

朱佳伟,中国科学院青岛生物能源与过程研究所研究员,博士生导师,功能膜与氢能技术研究中心膜催化材料研究组组长,Green Carbon主编助理、青年编委。入选中国科学院高层次人才计划、山东省人才计划、山东省优青、研究所“清源学者”青年人才等。研究方向为能源电催化材料化学,针对能源小分子转化方面的关键科学问题,开展了较为系统的基础研究并取得了系列成果。近年来以第一/通讯作者身份在Nat. Commun.、Angew. Chem. Int. Ed.(4篇)、Adv. Mater.(3篇)、Mater. Today、Adv. Energy Mater.(2篇)、ACS Nano等期刊上发表论文近30篇,承担国家级、省部级等科研项目多项,总经费1000余万元。研究成果获得了2021年中国石油和化学工业联合会可持续发展青年创新奖-卓越奖(全国5人)、2020年中国化学会-化学化工与材料京博优秀博士论文奖(全国19人)、2021年Angew. Chem. Int. Ed.官方推荐介绍等荣誉。担任Green Carbon、eScience、Chinese Chemical Letters、Science for Energy and Environment等期刊的主编助理/青年编委。

刘祥建 博士

刘祥建,2019年毕业于中国科学院长春应用化学研究所(中国科学技术大学应用化学与工程学院)并获得理学博士学位。毕业后于2020-2022年期间在北京理工大学功能多孔材料课题组从事博士后研究工作,目前在中国科学院青岛生物能源与过程研究所从事博士后研究。主要从事功能化纳米材料的设计合成及表界面调控及其在电催化、新能源领域的应用研究(电解水、锌-空电池、燃料电池及二氧化碳还原等)。近年来以第一/共同第一作者在Angewandte. Chem., Int. Ed.、Nano Research、 ACS Applied Materials & Interfaces等发表论文8篇。申请发明专利1项。主持青岛市博士后创新项目一项。

06 Green Carbon

期刊官网:Green Carbon官网

投稿网址:Green Carbon投稿

公众号:Green Carbon公众号

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自GreenCarbon科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3620330-1498593.html?mobile=1

收藏