2024年10月17日-19日,2024全国绿碳科学会议在青岛召开。“国际代谢工程奖”得主、Green Carbon编委、清华大学陈国强教授应邀出席,并作题为“嗜盐菌与海洋生物制造”的特邀报告。

嗜盐菌与海洋生物制造

背景介绍

聚羟基脂肪酸酯(PHA)是一类高分子聚酯的统称,具有生物可降解性和生物相容性,作为环境友好型材料被广泛应用于生物医疗、组织工程、绿色包装和手性中间体等各个领域。随着全球对可持续性和环保需求的日益增长,在“双碳”目标指引下,环境友好型材料PHA得到产业界和学术界的深入研究,其市场需求不断扩大。陈国强教授及其团队创新性地开发了基于嗜盐菌的合成生物学技术,解决了规模化发酵生产PHA中高耗能、易染菌、过程复杂、产物难提取和生产成本高等难题,并在多家企业成功放大应用,标志着生物制造产业核心技术的重大突破。该工作为突破传统生物制造的瓶颈提供了范例,为嗜盐菌打开了新型生物制造的新窗口,必将引领生物制造的新变革。

陈国强教授应邀在2024全国绿碳科学会议“绿色生物制造专场”作特邀报告

报告内容介绍

目前,PHA规模化生产面临的挑战主要包括杂菌的污染、生产菌株的不稳定、高密度发酵时溶氧不足和发酵产物的难提取。陈国强教授及其团队经过近20年的努力,解决上述四个核心问题,并完成从菌株开发到5、20、225吨发酵罐的PHA开放式生产。

1 解决PHA规模化生产中杂菌污染问题

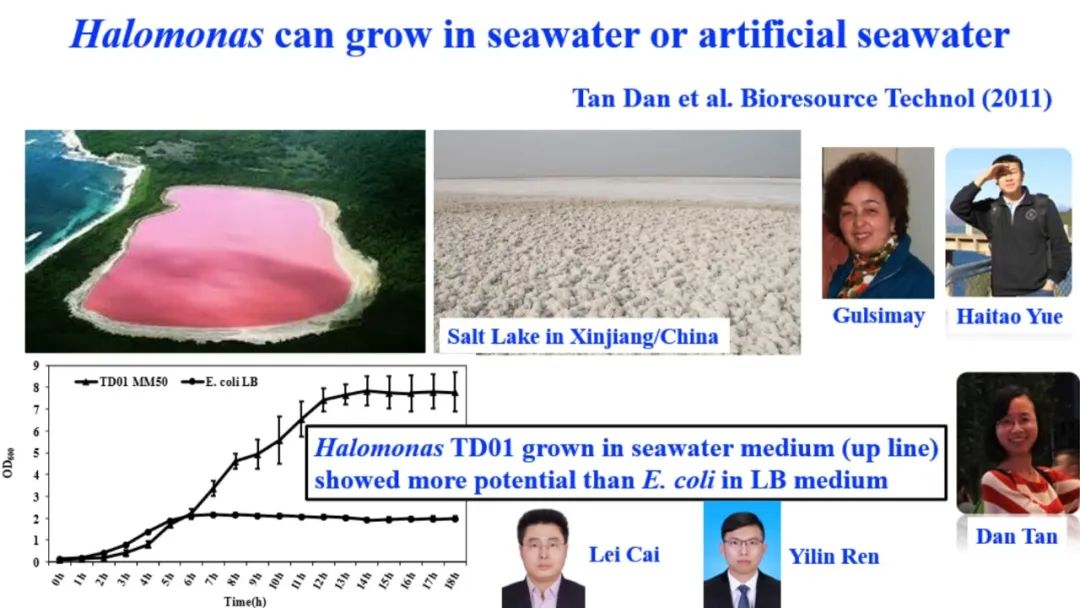

在现有工业生物技术中,用于生产PHA的野生型菌株及工程菌株已经得到了详尽的研究。工程化的大肠杆菌等多种不同的菌种被用于生产不同链长的PHA。尽管成功地进行了工业规模生产,但这些菌株在发酵时仍面临染菌难题,需要严格灭菌以杜绝污染。由于极端微生物生长条件较为苛刻,使用极端微生物可以实现无需灭菌和防止杂菌污染的目标。其中,嗜盐微生物是一类在高盐、高pH环境下能够正常生长的极端微生物,具有耐盐耐碱、不易染菌、生长速度快和鲁棒性强等优势。陈国强教授及其团队基于此从艾丁湖筛选获得了两株嗜盐单胞菌(Halomonas bluephagenesis TD01和Halomonas campaniensis LS21)。

这两株菌能够在高盐和高pH环境下正常生长并保持PHA的高效合成,并且不易被其它微生物污染。经过系统挖掘和优化提升,H. bluephagenesis TD01已经实现了中试级别的开放式补料分批发酵和连续发酵,过程中发酵物料、设备以及补料无需进行灭菌操作,大大减少了灭菌过程的能源消耗。另一株嗜盐单胞菌(H. campaniensis LS21)以按照厨余垃圾和海水成分配制的模拟培养基实现了无染菌连续65 d的开放式发酵。该技术极大地简化了发酵操作过程,减少灭菌能耗和人力操作,节约淡水资源,降低了制造成本,大幅度提升了产品竞争力。

2 解决PHA规模化生产中菌株生长及生产不稳定的问题

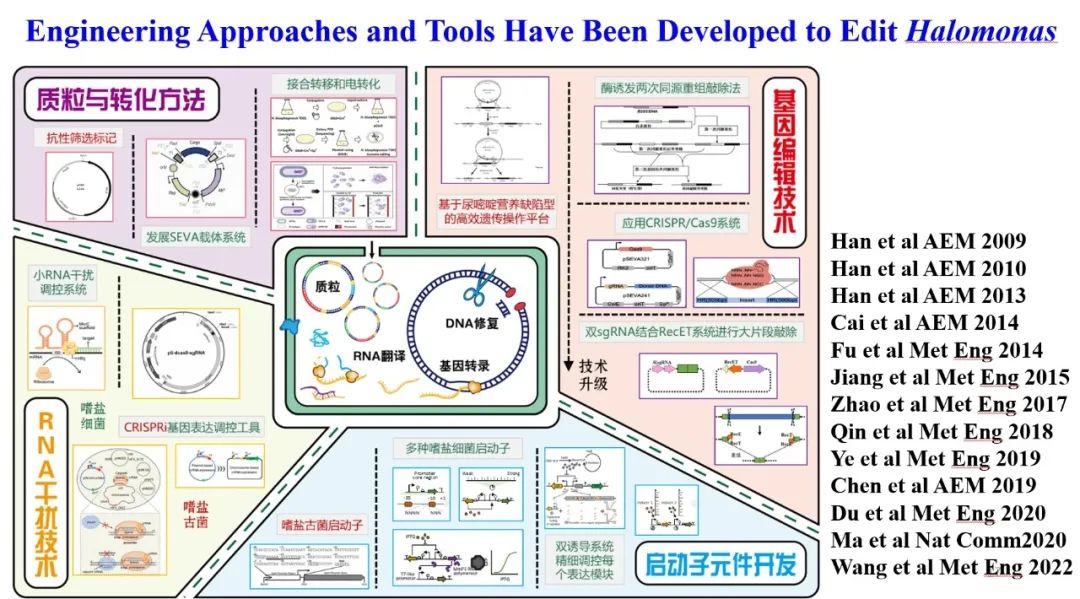

在工业生产中,提高产量和开拓新产品是关键,为了达到这个目的,经常需要用分子生物学手段对底盘细胞进行改造。作为底盘细胞的嗜盐微生物也需要进行分子生物学改造,但不同于遗传背景清晰和分子操作工具完善的模式微生物,嗜盐微生物作为非模式微生物,缺乏足够的分子改造方法。为了解决这一问题,陈国强教授及其团队经过10多年的努力逐步开发出了适用于嗜盐微生物的成熟的遗传改造手段和分子操作工具,用于改善和提高嗜盐微生物底盘菌的特性,包括质粒与转化方法、CRISPR/Cas基因编辑体系、RNA干扰技术和丰富的基因元件及人工启动子库。

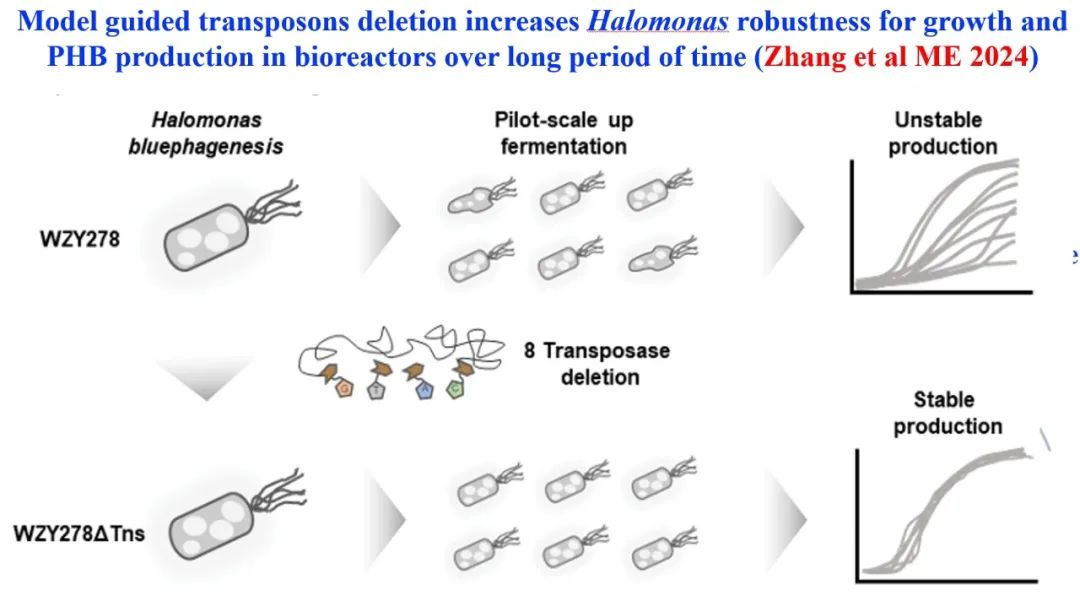

微生物菌株生长及生产不稳定是在长时间生长的大规模发酵过程中的常见问题。陈国强教授团队基于嗜盐单胞菌H. bluephagenesis TD01的基因组序列及转录组数据,发现该菌株中存在21种转座酶,其中8种转座酶较为活跃。利用遗传操纵工具将这8种转座酶敲除后,其生长和生产PHA的稳定性显著增强。首次构建了一个长期生长稳定的嗜盐单胞菌底盘菌株,适用于工业生产,首次证明了转座子是导致微生物在发酵罐中长期生长期间不稳定的重要因素。

3 解决PHA规模化生产中溶氧不足的问题

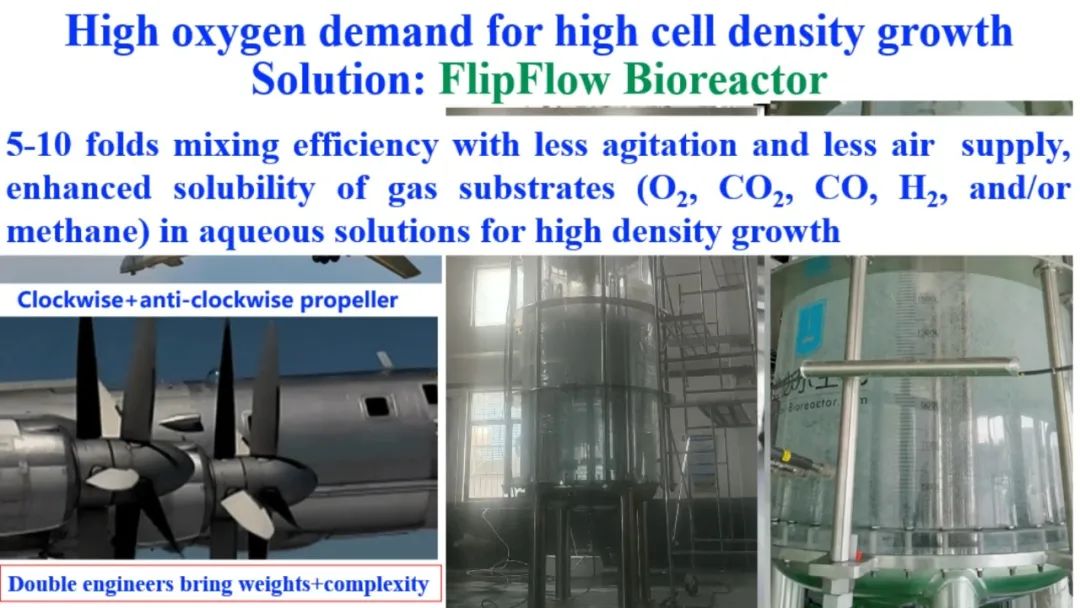

溶氧水平是影响高密度发酵的重要因素之一。高密度发酵后期溶氧量急速降低形成微氧或无氧环境,PHA合成代谢途径受抑制,积累量降低。尽管提高搅拌转速、通气量或者供给富氧空气可以保证高密度发酵后期的溶氧水平,但是这些举措增加了PHA的生产成本。陈国强教授及其团队开发出了双向搅拌的FlipFlow生物反应器,其混合效率提高5-10倍,搅拌次数和供气量减少,气体基质(O₂、CO₂、CO、H₂和甲烷)在水溶液中的溶解度提高,在降低能耗的同时实现高密度生长下的溶氧充足供应。

4 解决PHA规模化生产中发酵产物难提取的问题

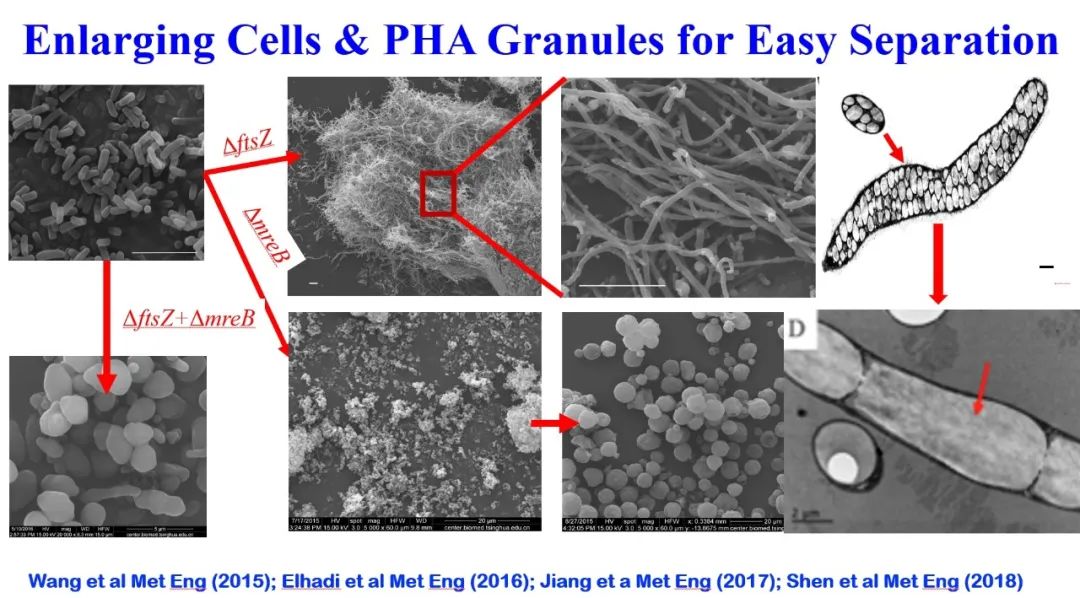

PHA在细胞中以包涵体的形式存在,下游的分离提取是PHA生产中最主要的成本因素之一。大多数细菌的长度在0.5至2 μm之间,这一小尺寸不仅增加了从培养基中分离细菌生物量的难度,也限制了每个细胞中能储存的PHA颗粒的数量。因此,增大细胞体积以便于分离并提供更大空间用于储存更多的PHA显得尤为重要。

陈国强教授及其团队在嗜盐菌中开展系统的形态学工程改造获得了细胞形态及体积增大、能自沉降自絮凝的工程菌株,建立了简单经济的产物下游提取工艺。同时,形态学改造也显著提升了PHA的产量。通过在嗜盐单胞菌(H. campaniensis LS21)中敲除mreB,并条件性回补表达MreB,使细胞在发酵后期圆形化和体积增大,实现了产量的显著提升。此外,在H. campaniensis LS21中破坏FtsZ功能,实现了细胞的纤长化,使PHB含量由56 wt%提升至78 wt%。

报告最后,陈国强教授规划了嗜盐菌与海洋生物制造、工业生物技术产业观光园相结合的可持续发展的美好蓝图。

专家介绍

陈国强 教授

陈国强,清华大学生命科学学院教授、博士生导师、教育部长江学者特聘教授、清华大学合成与系统生物学中心主任、973国家重点研发计划“合成生物学”专项首席科学家、英国曼彻斯特大学兼职讲座教授。担任Biotechnology Advances和Synthetic and Systems Biotechnology主编,生物工程学报、合成生物学、Journal of Biotechnology、Microbial Cell Factories、Biotechnology Journal和Frontiers in Bioengineering and Biotechnology副主编,Trends in Biotechnology、Current Opinions in Biotechnology、Metabolic Engineering、ACS Synthetic Biology、Microbial Biotechnology、Applied Microbiology and Biotechnology、Biomaterials、Biomacromolecules、Artificial Cells, Nanomedicine and Biotechnology、Advanced Biosystems、Synthetic Biology、Metabolic Engineering Communications和Green Carbon编委。长期致力于“生物合成PHA材料及其下一代工业生物技术”的研究。所获荣誉包括:国际生物聚合物大会工业奖(2024)、国际代谢工程奖(2023)、自然资源科学技术二等奖(2022)、全国先进科技工作者(2016)、候德傍化工创新奖(2015)、首届闵恩泽能源化工杰出贡献奖(2013)、谈家祯生命科学创新奖(2011)、教育部长江学者特聘教授(2004)、教育部高校青年教师奖(2004)、第八届中国青年科技奖(2003)、纽伦堡国际发明奖(2003)、茅以升科技奖(2003)、自然科学基金委国家杰出青年(2002)、国家发明二等奖(排名第一)(2002)等。曾连续6年获得清华大学“良师益友”的光荣称号,进入清华大学“良师益友”名人堂,连续9年获得清华大学高被引论文“梅贻琦奖”,连续七年获得Elsevier出版社生化与分子生物学高被引作者。在Science, Nature Communications, Chemical Reviews, Chemical Society Reviews, Advanced Materials, Advanced Science, Nucleic Acids Research, Trends in Biotechnology, Biomaterials, Metabolic Engineering和Current Opinions in Biotechnology等国际著名学术期刊发表微生物技术和生物材料相关论文380余篇,被引超过29000次,H指数86;获得授权专利50余项,公开专利50项,首次开发了多种PHA以及降解单体的多种应用,所开发的技术已在数家公司用于大规模生产微生物塑料聚羟基脂肪酸酯PHA,使我国成为国际上PHA领域学术和产业最发达、医学应用研究最多的国家。

原文链接

陈国强教授与Green Carbon | 嗜盐菌与海洋生物制造

Green Carbon

期刊官网:Green Carbon官网

投稿网址:Green Carbon投稿

公众号:Green Carbon公众号

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自GreenCarbon科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3620330-1498589.html?mobile=1

收藏