英文原题:Zeolites for the environment

作者:Qiaolin Lang, Peng Lu, Xiaobo Yang*, Valentin Valtchev*

01 论文信息

论文信息

Q. Lang, P. Lu, X. Yang, et al. Zeolites for the environment[J]. Green Carbon 2024 2(1) 12-32.

论文关键词

Zeolite; Environment; Sorption; Catalysis; Air, water and soil protection; Green production of chemicals

论文网址

https://doi.org/10.1016/j.greenca.2024.02.007

论文下载

中文解读原链接

Green Carbon文章│青岛能源所 Valtchev研究员、杨晓波研究员:从分子到宏观——如何用分子筛塑造更绿色的未来

02 背景简介

分子筛是一类由四面体通过顶点链接构成三维骨架的晶体微孔材料,其化学成分主要包括但不限于硅铝酸盐。自从1950年代实现人工合成以来,分子筛主要用作炼油和石化领域所需的离子交换剂、吸附剂和催化剂。相关领域的研究人员,在不断研究分子筛结构与表面性质的基础上,建立起对材料构效关系的理解,开发了数以百计的吸附剂和催化剂。这些材料在气体的分离与纯化、石油的炼制与加工等过程中得到了广泛应用。近年,随着新旧能源转换和社会环保意识的提高,研究者开始关注分子筛材料在环境保护和化学品绿色生产中的应用。而事实上,环境领域的科学家早已成功将一些分子筛用于诸如水污染治理等场景中。

来自中国科学院青岛生物能源与过程研究所的Valentin Valtchev研究员和杨晓波研究员等人于Green Carbon上发表标题为“Zeolites for the environment”的综述文章,列举了分子筛在空气、水、土壤保护及治理,以及在化学品绿色生产中的应用和潜在应用研究,特别关注讨论了各种应用中所涉及的分子筛性质及其与结构和成分的关联,提出如何通过选择或客制分子筛达到所需性能的思路。

03 文章简介

空气污染防治

文中列举了分子筛在挥发性有机化合物(VOC)去除、柴油机尾气选择性催化还原脱硝、从空气中富集可饮用水、CO₂捕集等方向上的应用。

空气中的VOC污染产生于化工生产、涂料使用、固废焚烧等各种场景,成分各有不同。分子筛作为微孔吸附材料可用于VOC的捕集,也可耦合催化裂解和催化燃烧对捕集到的VOC当场进行无害化处理。文中描述了各种场景下应选用何种分子筛以及如何处理的多种应用。

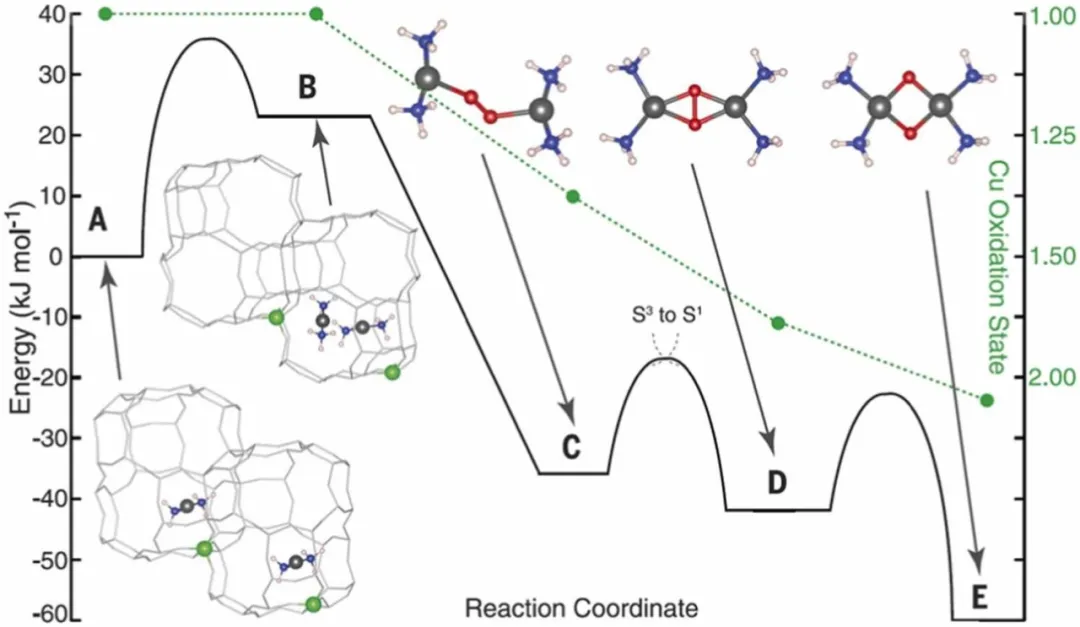

柴油机尾气选择性催化还原脱硝(SCR-DeNOₓ)是利用NH₃分子还原NOₓ分子释放N₂和H₂O分子的技术,在分子筛催化剂上相关反应能在低于200摄氏度到高于600摄氏度的宽泛范围里发生,而且分子筛催化剂能够耐受更高温度的冲击,因此分子筛SCR催化剂在中国和欧洲成为适用道路柴油车辆尾气脱硝处理国家标准的工业规范。特别是Cu²⁺离子交换的SSZ-13分子筛在低温SCR反应进程中,Cu⁺与反应物之一的NH₃形成的氨基离子能够穿过分子筛8元环窗口形成双核络合物。这种络合离子活性位点迁移的现象在多相催化中极其罕见(图1)。

图1. CuI(NH₃)₂穿过CHA分子筛8元环窗口在相邻大笼内与另一个CuI(NH₃)₂和O₂一起形成双核络合物。

(Paolucci et al. Science 2017,357,898)

在干燥空气集水应用中,AlPO-18分子筛表现独特。它能够在室温和相对湿度0.10-0.15的范围里吸满水(0.3g/g),并在70摄氏度脱除,这一特性显著地降低了集水循环过程中的能量消耗。

而用分子筛吸附脱除工业气体中的CO₂由来已久。现在的关注点已转向在CO₂生成的源头进行捕集。此外,利用分子筛直接从空气中捕集CO₂的技术也在开发和推广中。

水污染治理和土壤改良与修复

在水污染治理以及土壤改良修复的领域,分子筛凭借其离子交换与吸附能力发挥着重要作用。

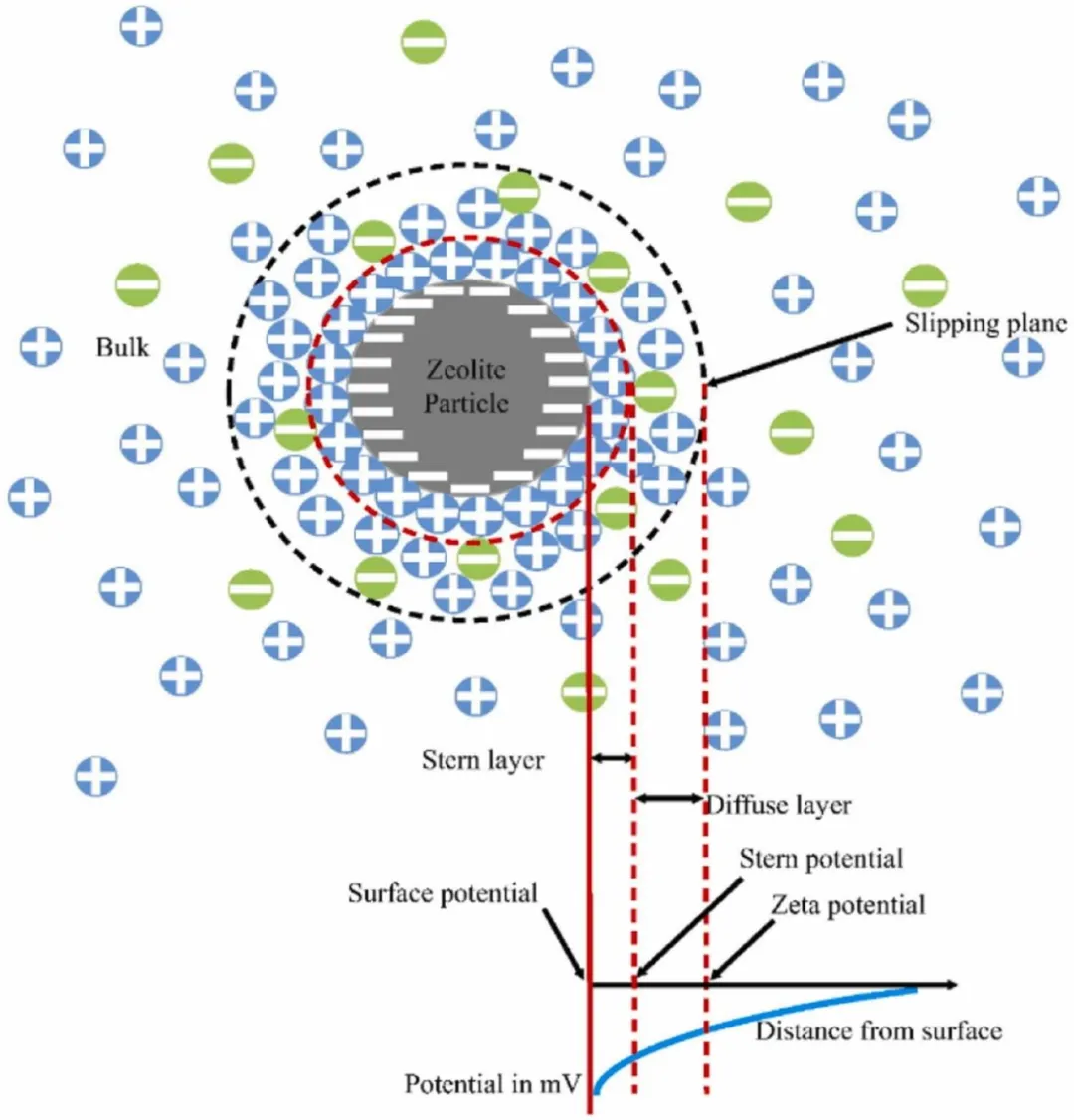

在水污染治理方面,文中列举了分子筛用于去除水体中的铵离子、重金属离子,并被运用于处理放射性废物等场合。图2演示了除了分子筛内部的可交换离子容量外,在水溶液中表面双电层赋予分子筛颗粒对正负离子额外的吸附能力。因此分子筛也有在正离子以外同时消除水体中有机污染物、负离子的潜力。

在土壤改良和修复方面,分子筛能够消除重金属污染、固定盐碱成分、改善水和营养物质的释放。因此,在美国和日本,分子筛被用于无土栽培,例如空间站上的无土栽培。而在中国,用分子筛大面积改造盐碱地的示范实验已经获得成功。

图2. 分子筛颗粒在水溶液中的双电层。(Wibowo et al. Desalination 2017,409,146)

化学品绿色生产

文中首先简要列举了化学品通过分子筛催化剂进行绿色生产的几个成功案例,包括甲醇转化、芳烃烷基化、水溶液温和条件下的环氧化、贝克曼重排反应等。

接着,文中详细描述了Sn-beta分子筛在生物质衍生物转化中表现出的潜力,例如在温和条件下催化酮类的Baeyer-Villiger氧化反应,以及将葡萄糖异构化为果糖等。

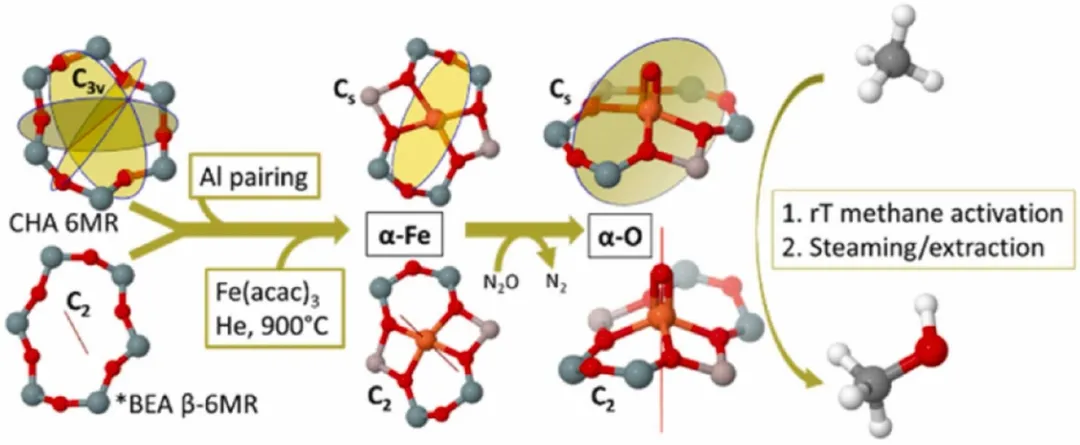

文中还描述了分子筛催化剂催化直接将甲烷转化为甲醇的两种方式,一种是在气相中将高温下生成的alpha-O物种在200摄氏度传递给甲烷生成甲醇(图3),另一种是在水溶液中利用双氧水还原甲烷。我们有充分的理由相信,利用分子筛催化剂实现甲烷直接转化为甲醇的技术有望成为现实。

图3. Fe/CHA分子筛中alpha-O的生成与传递。(Bols et al. J. Am. Chem. Soc. 2018,140,12021)

总结与展望

在空气、水、土壤污染防治和化学品绿色生产方面,分子筛的离子交换、微孔吸附、表面酸性和作为金属催化剂载体等各种能力都得以应用。研究人员更致力于打造与吸附质或反应底物相匹配的分子筛微孔,将吸附与反应推进到客制化的水平,达到最高的物质与能源利用效率,使分子筛的应用对环境更友好。

04 文章摘要

Abstract

Zeolites, are characterized by their microporous, crystalline structures with a four-connected framework with variable compositions, predominantly aluminosilicates. They are extensively utilized as adsorbents, catalysts, and ion exchangers across domestic and industrial sectors. With the ongoing energy transition from fossil fuels to renewable sources and the pursuit of environmentally sustainable development, zeolites are increasingly being explored beyond their traditional application fields. They are investigated for their adsorption and catalytic capabilities in the protection and restoration of air, water, and soil quality, as well as in the environmentally friendly “green” production of chemicals. This review article details these novel and potential applications of zeolites, emphasizing the unique properties that render them suitable for each specific use case and discussing how these properties can be fine-tuned through material selection or purpose-driven synthesis methods.

05 作者简介

Valentin Valtchev 研究员

Valentin Valtchev,中国科学院青岛生物能源与过程研究所分子筛材料研究组负责人,法国国家研究中心催化与光谱化学实验室(卡昂)主任研究员,Green Carbon主编。国际分子筛学会主席(2016-2019),国际分子筛学会大使(2022-2024),国际分子筛学会Breck奖、国际分子筛学会奖、欧洲分子筛联盟Kronstedt奖获得者。专业领域是分子筛晶体工程学,是纳米分子筛学科的开创者。在Science等期刊发表学术论文近300篇,引用逾7000次。

杨晓波 研究员

杨晓波,中国科学院青岛生物能源与过程研究所研究员。复旦大学化学专业学士、物理化学专业硕士,德国凯撒斯劳滕大学自然科学博士。长期从事分子筛合成与结构研究,与Camblor、Olson共同解析了ITW分子筛结构。任职丹麦托普索公司期间,担任欧盟FP7项目“EuroBioRef”催化工作包领导人。2020年起入职中国科学院青岛生物能源与过程研究所分子筛材料研究组,继续进行分子筛合成新化学拓展方向的研究工作。

06 Green Carbon

期刊官网:Green Carbon官网

投稿网址:Green Carbon投稿

公众号:Green Carbon公众号

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自GreenCarbon科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3620330-1496975.html?mobile=1

收藏