2024年10月17日-19日,2024全国绿碳科学会议在青岛召开。中国工程院院士、北京化工大学校长谭天伟教授应邀出席,并作题为“可再生能源驱动生物固碳合成燃料和化学品”的主旨报告。

可再生能源驱动生物固碳合成燃料和化学品

背景介绍

二氧化碳排放导致的全球变暖、海平面上升以及极端天气频发等问题严重威胁到了人类的生存与发展。因此,碳减排、碳中和已成为全球共识。生物制造能够将CO₂转化为产品并赋能可持续生产,为减碳提供了关键解决方案。在本次主旨报告中,中国工程院院士、北京化工大学校长谭天伟教授总结了国内外生物制造的研究现状,系统介绍了课题组在转化CO₂合成化学品方面的研究进展,并指出未来发展的4个方向。报告最后,谭院士提出了“绿色生物制造:打造可持续未来”的美好愿景。

中国工程院院士、北京化工大学校长谭天伟教授在2024全国绿碳科学会议上作主旨报告

报告内容介绍

生物制造技术目前主要经历了三个发展阶段:以淀粉和油脂为原料的第一代生物制造技术、以木质纤维素为原料的第二代生物制造技术和以CO₂及其衍生物为原料的第三代生物制造技术。当前,我国化学品和材料生产的原料仍主要依赖石油,如果将原料更换为生物基来源则能够实现从源头上减少碳排放。在报告中,谭院士着重介绍了课题组转化CO₂合成化学品(第三代生物制造技术)的相关研究进展。

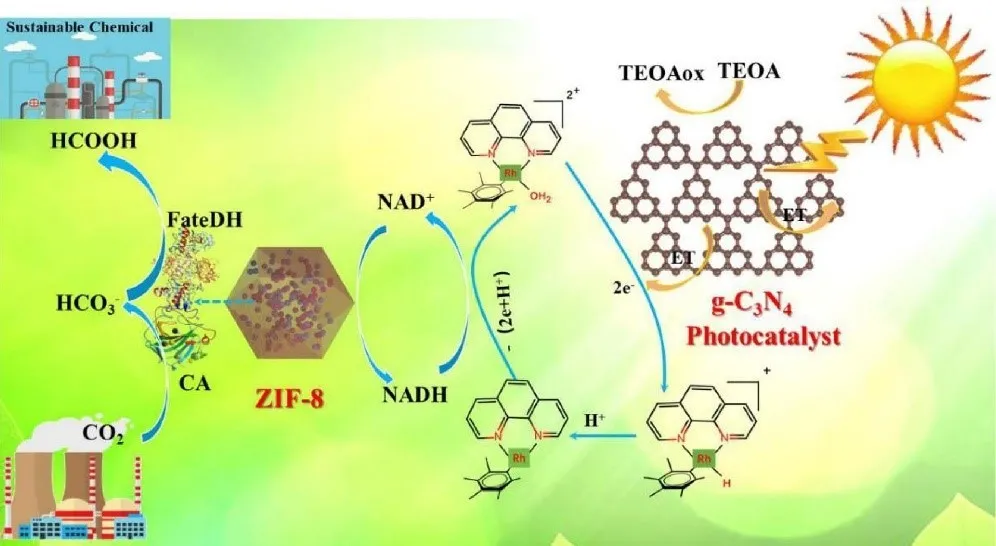

1 光酶耦合催化转化CO₂合成化学品

光酶耦合催化转化CO₂合成甲酸:基于廉价无金属光催化剂g-C₃N₄对NADH的还原,结合ZIF-8多酶固定化技术,构建了一个光酶复合系统,实现了NADH的光再生和提高酶反应效率的目标。通过调整催化剂和酶的比例,甲酸的最大产量可达243 μM。该系统可以重复使用10次,并具有良好的稳定性。

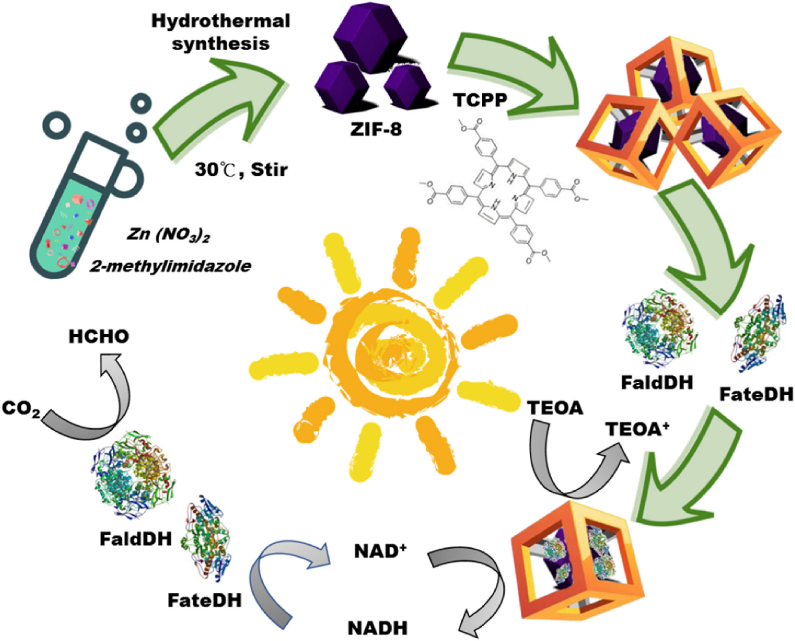

光酶耦合催化转化CO₂合成甲醛:构建光催化多酶级联仿生固碳系统,该系统以TCPP作为光催化剂,ZIF-8作为多酶固定载体吸收太阳能,催化NADH再生,并催化CO₂转化为甲醛。在该复合系统中,经过8小时可见光反应,甲醛的产量达到7.74 μM,转化率为77.37%。

光酶耦合催化转化CO₂合成富马酸:核壳结构BaPP@BDO-Rh苯并咪唑寡聚物光催化剂能够有效促进NADH再生及二氧化碳转化为富马酸。NADH周转频率(TOF)为113.16 h⁻¹,是目前报道的最高值,可在3小时内从二氧化碳中生成79 μM富马酸。

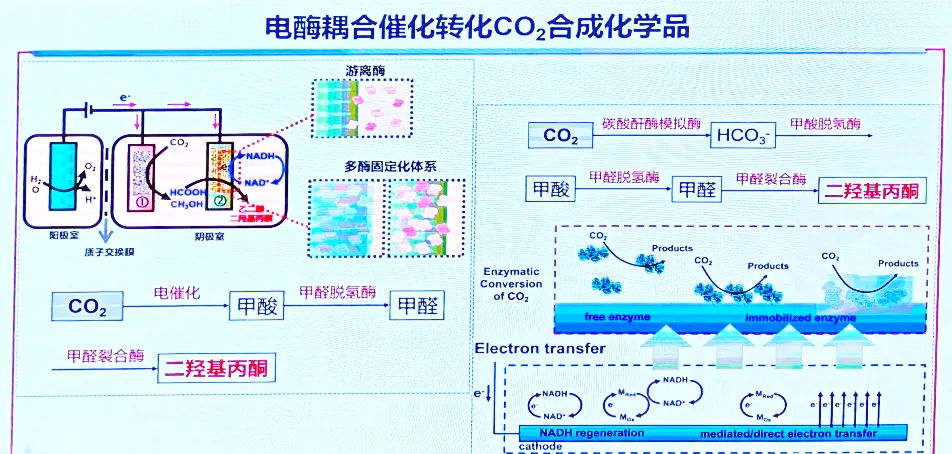

2 光酶耦合催化转化CO₂合成化学品

基于氧化还原活性MOF材料电催化还原CO₂,甲酸法拉第效率FE为92.7%,二羟基丙酮DHA产量0.48 g/L,产率0.6 mmol/g酶。在此基础上,利用新型电子介体实现NADH电化学再生,催化NADH再生的转化频率TOF为3068 μmol/g/h,二羟基丙酮DHA产量进一步提升至1.2 g/L,产率4 mmol/g酶。除此之外,课题组还以甲醇为原料制备了重要C2/C4化合物,包括乙二醇、草酸和D-赤藓糖,产量分别达到0.90 g/L、0.33 g/L和53.65 mg/L。

3 微生物固碳合成化学品

甲酸广泛存在,具有成本低,溶解性高,还原电位低等特点,在微生物利用方面具有广阔的前景。课题组运用代谢改造、组学分析及碳标记跟踪等策略,实现了甲酸和CO₂共利用产脂肪酸。通过强化CO₂和甲酸生物效率,有效提高碳通量和能量供给,一碳同化效率达11.24%,脂肪酸最高滴度达10.1 g/L,提升了33倍,其中脂肪酸组分可用于制备生物柴油。

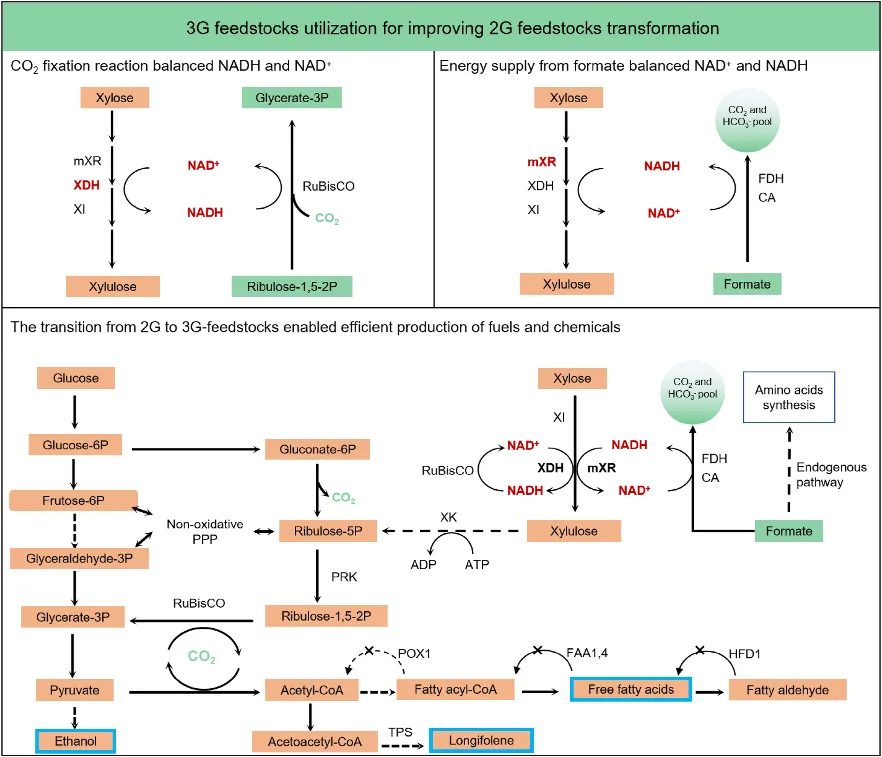

对于辅因子不平衡,木糖转化效率较低的问题,课题组发现引入3G原料可以缓解还原力不平衡的问题,并为化学品生产提供额外的还原力。进一步的研究表明,甲酸可以将木糖的转化率从0.43 g/L/h提高到0.61-0.62 g/L/h,并且通过代谢工程改造酿酒酵母进一步提升了其对木糖的同化和转化效率。

此外,课题组还在开展酿酒酵母中的乙酸转化研究,即利用固定CO₂生成的乙酸作为酵母的碳源,进行“两步”CO₂固定过程以生产3-羟基丙酸。目前通过发酵,3-羟基丙酸产量为2.05 g/L,理论产率为13%。

4 电催化-微生物耦合固碳合成化学品

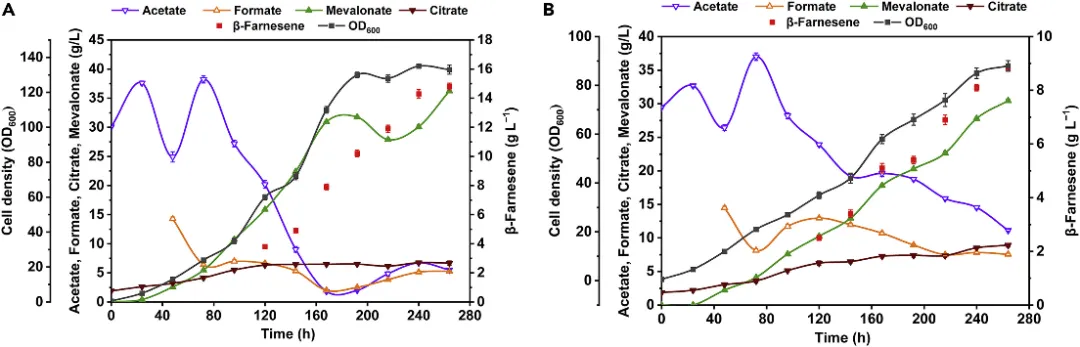

课题组前期提出目标反应导向的高性能催化剂新概念和新方法——自选择催化剂(SELF-CAT),并在CO₂RR催化剂的设计与开发中验证了上述概念与方法的可行性。基于此,可以实现氮掺杂纳米金刚石/Cu界面协同增强催化CO₂还原为C₂含氧化合物。首先是电化学转化二氧化碳合成甲酸和乙酸,接着以乙酸为唯一碳源,通过代谢工程改造菌株进行发酵生产航空燃料β-法尼烯,摇瓶产量提高了236%。最后,以2:1的摩尔比补充乙酸和甲酸进行发酵优化,在有效减少发酵液中乙酸积累的同时,最高细胞生物量达到130(OD₆₀₀),β-法尼烯的产量为14.8 g/L。

展 望

谭院士表示,绿色生物制造在能源、材料、医药和食品领域的应用是创造可持续发展未来的重要方向。未来的方向包括:

1)基于固碳核心菌种和工业酶的智能生物制造平台:通过“BioTechnology + Information Technology”的有机结合,快速构建和改造固碳细胞工厂,进行关键固碳酶的高效筛选,实现定制化实验流程设计与智能化工具的整合;

2)高效廉价催化材料的设计:通过材料的设计和评价体系的构建,实现化学和生物耦合;

3)生物-非生物界面的理性设计:例如,通过阐明光/电驱动微生物固碳的电子传递(尤其是复杂跨膜电子传递)机制并对微生物电子传递途径优化,进行生物相容性导电材料的理性设计;

4)微生物电催化耦合反应器设计:理性设计电极材料,优化关键部件加工与组装工艺,提升电流密度与效率,并提高化学-生物耦合的适配性,开发耦合系统多参数实时监测装备。

专家介绍

谭天伟 院士

谭天伟,中国工程院院士,北京化工大学校长,中国工程院化工、冶金与材料工程学部主任,中国可再生能源学会理事长,中国化工学会生物化工专委会主任,Green Carbon名誉主编。长期致力于从非粮生物质资源出发制备液体燃料及重要化学品,为降低能源结构中化石资源比例及CO₂减排提供技术支撑。作为项目负责人承担过多项“国家重点研发计划”,“973”、“863”项目以及多项国家自然科学基金,先后获国内外发明专利40余项,作为通讯作者在Nature catalysis、Nature communication、PNAS、Joule、ACS catalysis、Biotechnology Advances和Chemical Communication等国际知名期刊发表了约500余篇文章。以第一获奖人获得国家技术发明二等奖2项,省部级一等奖5项,二等奖5项;获得何梁何利科学与技术创新奖,谈家桢生命科学奖,亚洲青年生物技术杰出贡献奖等多项荣誉。

原文链接

谭天伟院士与Green Carbon | 可再生能源驱动生物固碳合成燃料和化学品

Green Carbon

期刊官网:Green Carbon官网

投稿网址:Green Carbon投稿

公众号:Green Carbon公众号

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自GreenCarbon科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3620330-1493939.html?mobile=1

收藏