2024年4月19日-20日,第一届Green Carbon青年编委会生物方向研讨会暨“合成生物技术与绿色生物制造——高版本底盘工程”学术沙龙在青岛召开。清华大学陈国强教授应邀出席并作题为“生物制造——高版本底盘工程:生物制造2.0”的特邀报告。

生物制造——高版本底盘工程:生物制造2.0

背景介绍在“双碳”目标的指引下,工业生物技术以其绿色制造的特性,正逐渐成为全球科技革命与产业变革的热点。陈国强教授及其团队通过深入探索合成生物学技术,成功对嗜盐菌基因进行了创新性的编辑,进而开发出引领时代的“下一代工业生物技术”。该技术涵盖了从理论到实际应用的全流程,包括模型构建、分子操作、实验室培养、中试直至工业生产等多个环节,有效解决了传统工业生物技术所面临的易染菌、高能耗、高耗水、设备投资巨大以及生产工艺复杂等问题。此项技术革命性地推动了生物制造领域的发展,目前已跻身全球领先行列,并得到多家大型企业的青睐与应用。

1. 生物制造:过去、现在到未来的革新之旅

在淡水资源日益匮乏、全球气候变暖、资源危机加剧、环境污染日趋严重以及人类健康问题频发的背景下,寻求清洁、可持续的物质供给新模式,实现工业制造方式的根本性转变,已成为各国科技和产业竞争的核心。过去,我国在微生物应用领域的核心技术多被国外垄断,不仅面临生长和产物合成不稳定、发酵过程易染菌等问题,而且生物制造过程能耗高、耗水量大、生产工艺复杂、设备投资巨大,导致制造成本居高不下。

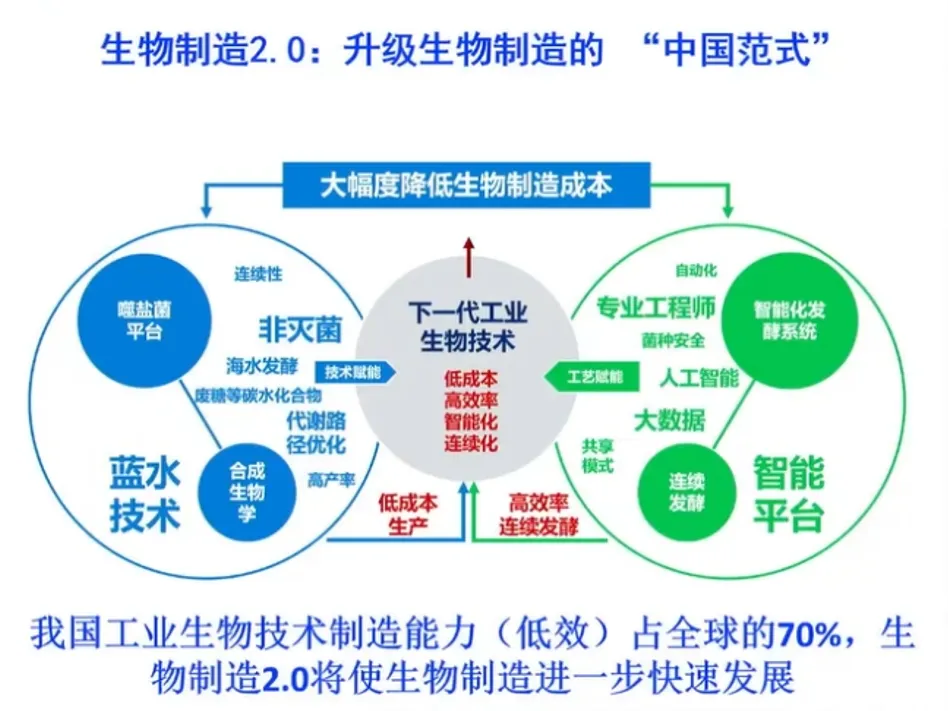

极端微生物,如嗜热菌、嗜冷菌、嗜盐菌等,以其独特的生长环境和不易染菌的特性,成为生物制造领域的新宠。它们能够在开放环境下进行发酵,如嗜盐菌能够高效生产酸类小分子。针对这些极端微生物底盘,开发相应的分子操作工具成为关键。我国工业生物技术制造产能占全球70%,未来,生物制造2.0将使生物制造朝着低成本、高效率、智能化和连续化的方向进一步快速发展,使用不易染菌、可以开放发酵的极端微生物底盘是生物制造的新趋势。

陈国强教授团队经过近二十年的不懈努力,成功开发出一系列针对嗜盐菌系统改造的分子工具,并率先提出了下一代工业生物技术的全新理念。该技术不仅涵盖了理论研究和模型构建,更涉及分子操作、实验室培养、中试及工业生产等多个环节。这一技术的诞生,标志着生物制造领域的一次重大飞跃,引领全球生物制造进入新的时代。

2. 生物制造2.0:生物制造技术的新篇章

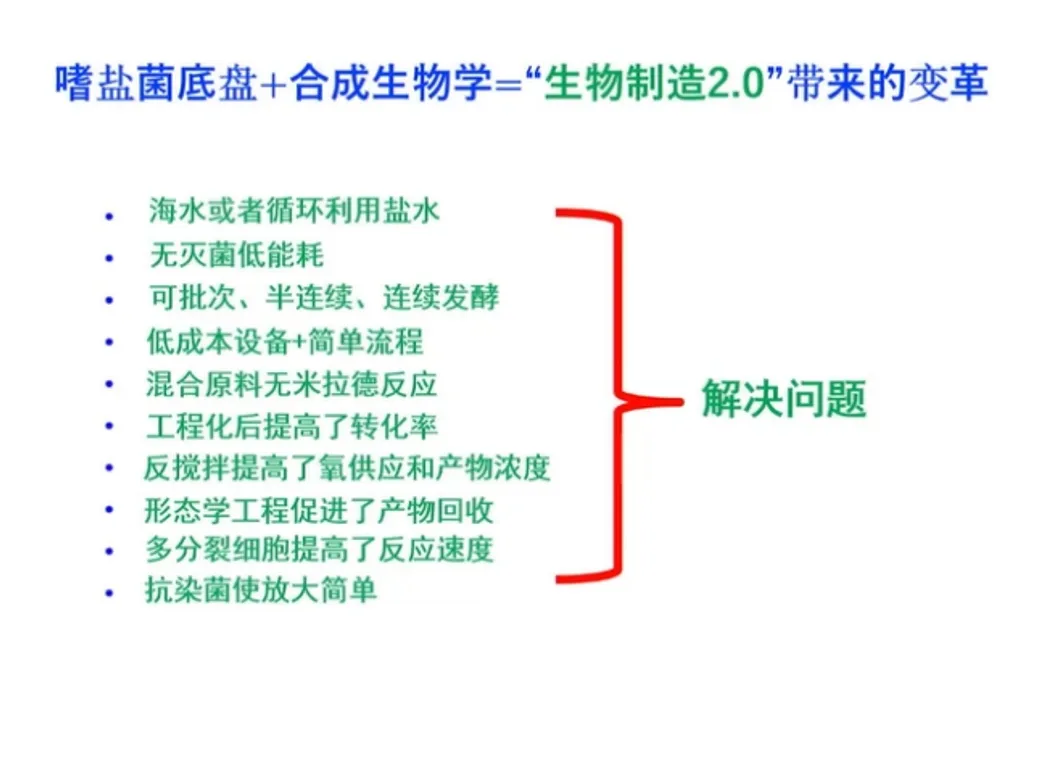

基于嗜极端微生物的下一代工业生物技术以其独特的优势,成为引领生物制造水平提升的“中国范式”。陈国强教授团队通过巧妙的合成生物学与代谢工程手段,对嗜盐菌进行了从头改造,对其基因进行了精细编辑,进而对其外观、内部结构、生长方式、代谢途径及产物合成路径进行了全面优化。例如,他们成功重构了嗜盐菌底盘细胞的生长方式,使其从传统的二分裂转变为多分裂,极大地提升了细菌繁殖速度。同时,通过对代谢路径和产物合成路径的重构,使得这些微生物能够高效利用多种底物,培育出了具有更强适应能力、更快生长速度、能在无灭菌和连续工艺过程中以海水为介质高效生产各类化学品和材料的菌株。

与传统的工业生物技术相比,下一代工业生物技术展现出了诸多显著优势。该技术能够利用海水或循环利用盐水,从而极大地节约了宝贵的淡水资源。同时,它实现了无灭菌、低能耗的连续开放发酵,有效避免了传统工业生物发酵过程中易染菌和过程不连续的问题。此外,下一代工业生物技术还可利用廉价塑料、陶瓷或水泥反应罐,大大降低了设备成本,使操作流程更加简单便捷。同时,由于没有米拉德反应,混合原料的过程更为高效。通过工程化改造,这些微生物能够以非粮碳源进行生产的同时提高转化率,反搅拌技术增强了氧供应和产物浓度,形态学工程则促进了产物回收,从而克服了传统技术中原料需求量大、转化率低、产物浓度低以及回收困难等难题。多分裂细胞的特性进一步提升了反应速度,而抗染菌性能则简化了生产过程的放大。这种基于嗜盐菌的下一代工业生物技术凭借其诸多优势大幅提升了生物制造产品的市场竞争力,成功应用于包括聚羟基脂肪酸酯、肌醇、蛋白和工业酶等多种生物及化学品的生产,生产规模已达225吨发酵罐级别。

3. 生物制造2.0应用实例——聚羟基脂肪酸酯(PHA)的高密度发酵生产

聚羟基脂肪酸酯(PHA)是由微生物利用多种碳源发酵产生的高分子聚酯的总称,其具有良好的生物相容性、生物可降解性和热加工性能,在生物医学材料和可降解塑料的生产方面具有非常广泛的应用。但传统工业生物技术生产PHA成本高昂且过程复杂,使得PHA的市场化受限。陈国强教授团队利用基于嗜盐菌的下一代工业生物技术,实现了超高PHA积累 (92%) 和可控形变等工作,获得了多种PHA以及小分子化学品和酶制剂产品,已被成功开发为下一代工业生物技术的应用实例。目前国内外已有多家PHA生产公司采用了嗜盐单胞菌属生产PHA,改造后的嗜盐菌能够以海水为介质,减少了对淡水资源的使用;生产过程不易染菌,可以使用廉价的塑料、陶瓷或水泥反应罐进行开放和连续化发酵,降低了耗水、耗能和高昂设备的制造成本。通过对嗜盐菌骨架蛋白mreB基因进行改造,使得细胞体积变大,大量PHA聚集在大体积的细胞内,从而实现了自沉降,降低了生物制造的复杂性。另外,经过改造后的嗜盐菌可以利用非粮碳源如秸秆糖、餐厨废料、废糖蜜、废工业乙酸等原料合成PHA材料,实现农业废弃秸秆的高值利用,利于可持续发展。

此外,陈国强教授团队还针对PHA开发了一系列医疗应用。目前,他们研发的各种PHA材料已广泛应用于医疗组织工程、功能材料、纤维以及3D打印等领域的研究,而PHA材料的降解产物3-羟基丁酸及其衍生物也被深入研究,以期用于治疗骨质疏松和阿尔茨海默症等难题。

报告最后,陈国强教授畅想了生物制造2.0与海上交通运输耦合、工业生物技术产业观光园相结合的美好愿景。

专家介绍

陈国强 教授

陈国强,清华大学生命科学学院教授、博士生导师、教育部长江学者特聘教授、清华大学合成与系统生物学中心主任、973国家重点研发计划“合成生物学”专项首席科学家、英国曼彻斯特大学兼职讲座教授。担任Biotechnology Advances和Synthetic and Systems Biotechnology主编,生物工程学报、合成生物学、Journal of Biotechnology 、Microbial Cell Factories、Biotechnology Journal和Frontiers in Bioengineering and Biotechnology副主编,Trends in Biotechnology、Current Opinions in Biotechnology、Metabolic Engineering、ACS Synthetic Biology、Microbial Biotechnology、Applied Microbiology and Biotechnology、Biomaterials、Biomacromolecules、Artificial Cells, Nanomedicine and Biotechnology、Advanced Biosystems、Synthetic Biology、Metabolic Engineering Communications和Green Carbon编委。长期致力于“生物合成PHA材料及其下一代工业生物技术”的研究。所获荣誉包括:国际代谢工程奖(2023)、自然资源科学技术二等奖(2022)、全国先进科技工作者(2016)、候德傍化工创新奖(2015)、首届闵恩泽能源化工杰出贡献奖(2013)、谈家祯生命科学创新奖(2011)、教育部长江学者特聘教授(2004)、教育部高校青年教师奖(2004)、第八届中国青年科技奖(2003)、纽伦堡国际发明奖(2003)、茅以升科技奖(2003)、自然科学基金委国家杰出青年(2002)、 国家发明二等奖(排名第一)(2002)等。曾连续6年获得清华大学学生“良师益友”的光荣称号,进入清华大学“良师益友”名人堂,连续9年获得清华大学高论文他引的“梅贻琦奖”,连续七年获得Elsevier出版社生化与分子生物学高引用作者。在Science, Nature Communications, Chemical Reviews, Chemical Society Reviews, Advanced Materials, Advanced Science, Nucleic Acids Research, Trends in Biotechnology, Biomaterials, Metabolic Engineering和Current Opinions in Biotechnology等国际著名学术期刊发表微生物技术和生物材料相关论文380余篇,被引超过29000次,H指数86;获得授权专利50余项,公开专利50项,首次开发了多种PHA以及降解单体的多种应用,所开发的技术已在数家公司用于大规模生产微生物塑料聚羟基脂肪酸酯PHA,使我国成为国际上PHA领域学术和产业最发达、医学应用研究最多的国家。

原文链接陈国强教授与Green Carbon丨生物制造——高版本底盘工程:生物制造2.0

Green Carbon

期刊官网:Green Carbon官网

投稿网址:Green Carbon投稿

公众号:Green Carbon公众号

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自GreenCarbon科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3620330-1492338.html?mobile=1

收藏