TB1属于TCP家族转录因子,是玉米的关键驯化基因之一,在玉米植株形态建成方面发挥着重要功能。早期研究显示,在玉米雌穗的双性期发育阶段,能检测到TB1的表达信号;当性别分化确定后,其表达信号消失。另有研究指出,TB1可以正向调控另一个驯化相关基因Tga1,调控籽粒颖壳的形成,进而间接参与玉米雌穗发育的调控。近年来,基于组学策略的玉米花序(包括雌穗与雄穗)发育相关研究,检测到包括TB1在内的大量转录因子,参与了玉米雌穗与雄穗的发育进程。然而,至今没有TB1直接调控玉米雌穗发育的相关报导。

近期,西南大学玉米高粱遗传育种与分子生物学团队刘志斋、肖前林课题组完成的题为“A naturally occurring 31 bp deletion in TEOSINTE BRANCHED1 causes branched ears in maize”的研究在Journal of Integrative Agriculture (JIA) 2025年9期正式发表。

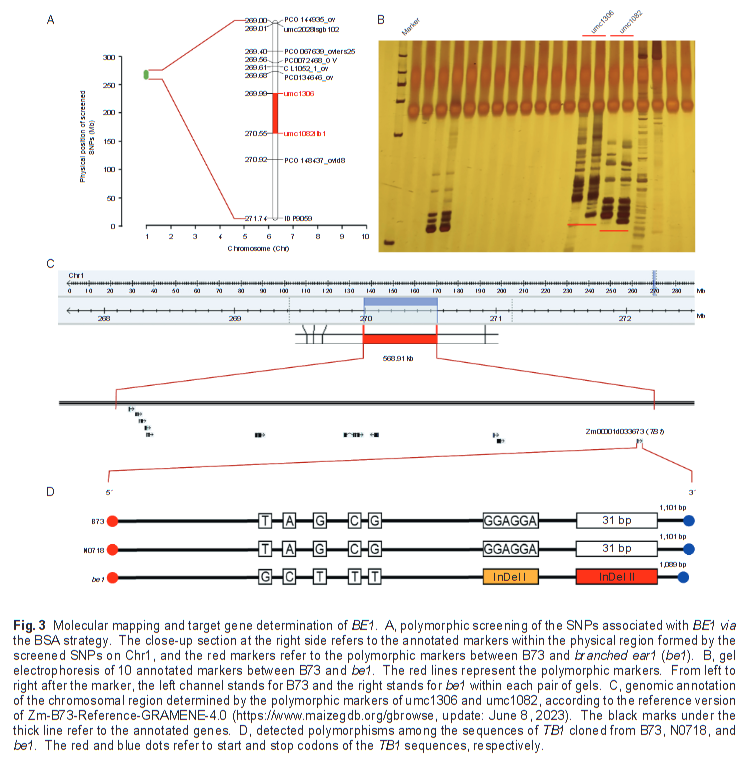

研究团队在成单9号(黄早四×33-757,四川省农业科学院在上个世纪90年代选育的玉米单交种)的二环系中,鉴定到一个自然发生的雌穗分枝突变体be1(branched ear1)。基于be1的表型与分子鉴定,揭示TB1的新等位变异TB1be1是调控be1雌穗分枝的目标基因,表明TB1可能直接参与了玉米雌穗的发育调控。

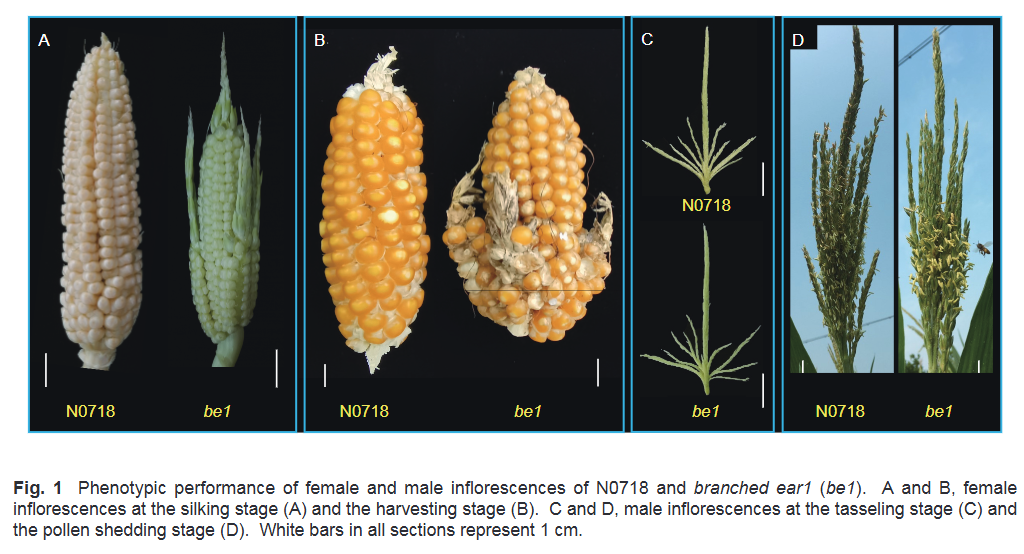

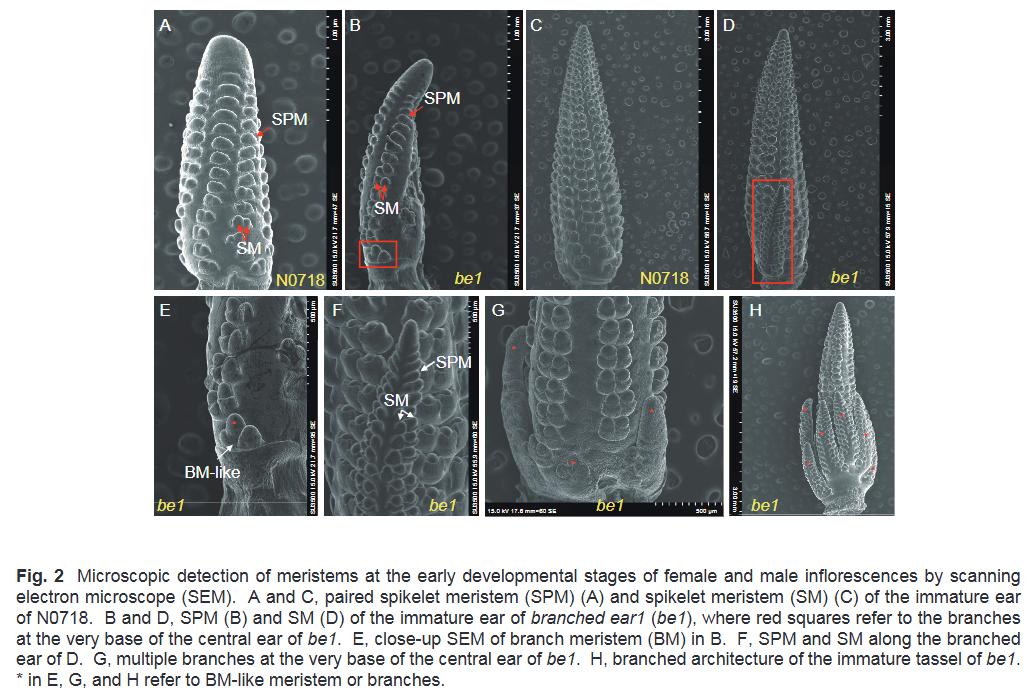

研究团队多年的表型鉴定结果显示,be1雌穗基部可以形成1个或多个分枝穗,并且主穗与分枝穗都能正常授粉结实,籽粒排列规则;而其雄穗的发育则与相同来源的正常二环系N0718类似,不受影响。SEM检测发现,在be1雌穗发育早期,基部会出现类似于分枝分生组织的异常生长锥;随着发育进程推进,该异常生长锥逐渐发育,形成分枝雌穗。

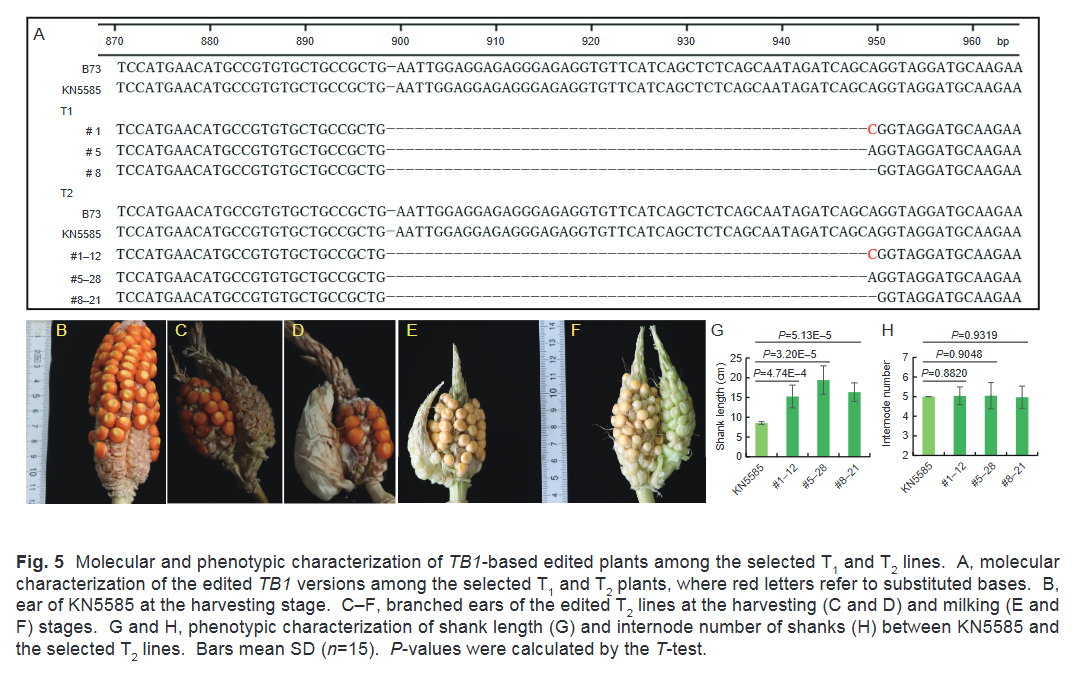

分子定位结果显示,来自be1的TB1基因,存在一段be1特有的31 bp缺失,导致其在雌穗幼穗中的相对表达量显著下调。利用CRISPR/Cas9编辑自交系KN5585的TB1基因,在多个不同的T2代编辑株系中,均检测到大片段缺失的TB1等位变异;并且这些株系的雌穗出现了类似于be1的分枝表型。该项研究鉴定了一个TB1的新等位变异TB1be1,该等位变异可以调控玉米雌穗的分枝发育,为TB1基因的功能研究提供了新的参考和借鉴。

西南大学玉米高粱遗传育种与分子生物学团队刘志斋博士和肖前林博士为该文章的通讯作者,已毕业的硕士研究生艾玲、邱菊以及团队的王久光老师为该文章的共同第一作者。

该研究得到了重庆市技术创新与应用发展重点项目(CSTB2022TIAD-KPX0011)、西南大学青年教师团队专项(SWU-XJPY202306)、重庆市自然基金(cstc2021jcyj-msxmX0583),以及西南大学中央高校基本科研业务费项目(S202210635326)的资助。

Journal of Integrative Agriculture (《农业科学学报》(英文), JIA) 由中华人民共和国农业农村部主管,中国农业科学院与中国农学会主办,中国农业科学院农业信息研究所承办。综合性英文学术期刊,月刊。创刊于2002年,现任主编为中国科学院院士陈化兰。JIA主要栏目有作物科学、园艺、植物保护、动物科学、动物医学、农业生态环境、食品科学、农业经济与管理等。刊稿类型有综述、研究论文、简报以及评述等。全部论文在Elsevier-ScienceDirect (SD) 平台OA出版。最新SCI影响因子4.4,位于SCI-JCR农业综合学科Q1区。中国科学院分区农林科学1区。2016年以来先后获得中国科协等部委 “提升计划”“登峰计划”“卓越计划”项目支持。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自王宁科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3618084-1500991.html?mobile=1

收藏