博文

[转载]极端制造 | 活性类脑组织生物制造重要进展

||

作者

王玲*、王森、刘颖洁、张博文、潘兆宇、白路歌、姚思琦、张晨蕊、谢皇帆、贺健康、李涤尘*

机构

西安交通大学

Citation

Wang L et al. 2025. Biofabrication of brain-like living tissue: structure to intelligence. Int. J. Extrem. Manuf. 7 032005.

扫码获取全文

https://doi.org/10.1088/2631-7990/ada7a8

撰稿 | 文章作者

1. 文章导读

大脑是人类智慧的物质基础,也是人体中最复杂的组织。构建形态和功能均类似于大脑的模型对于推动脑科学和病理药理学研究具有重要的科学价值,是生物制造领域的前沿技术。近期西安交通大学的李涤尘教授、王玲教授课题组在SCI期刊《极端制造(英文)》期刊上发表了题为《Biofabrication of brain-like living tissue: structure to intelligence》的文章,综述了类脑模型的现有生物制造技术、策略和特点,并系统回顾了中枢神经修复假体、脑发育模型、脑疾病模型和脑启发生物计算模型等生物制造领域的前沿发展。对未来的类脑组织模型生物制造技术的发展具有重要意义。

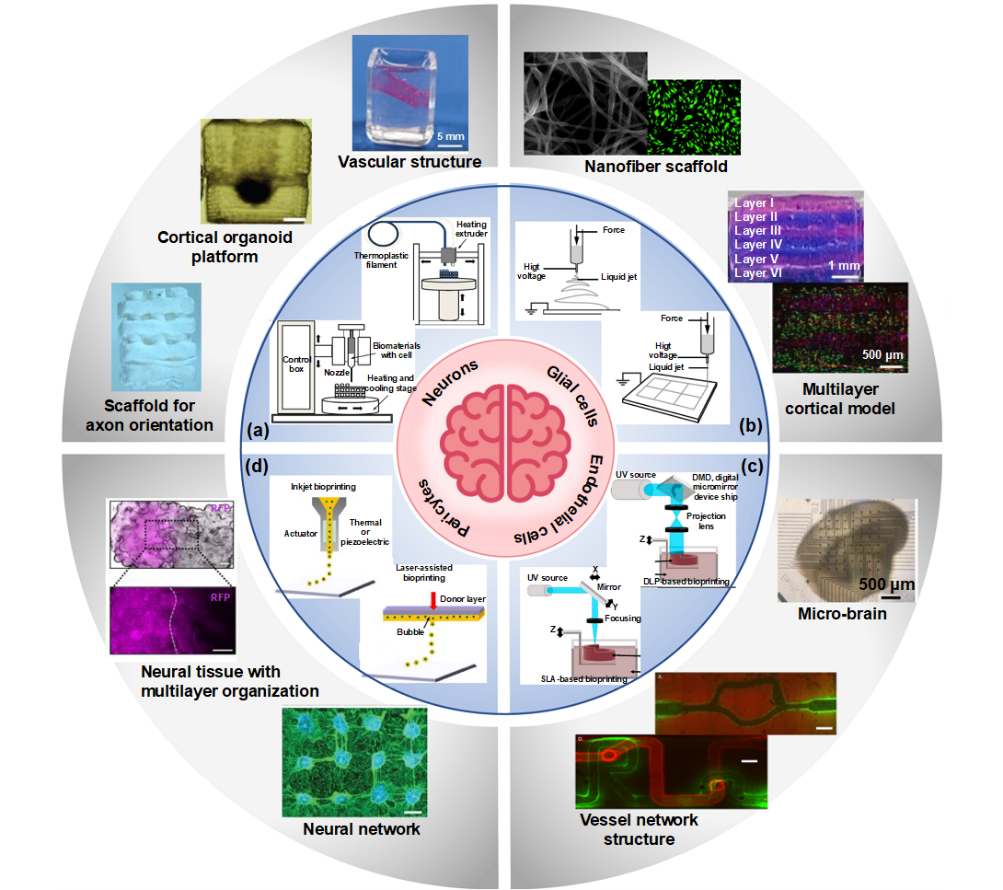

图1 类脑制造技术及应用。

2. 图文解析

目前三维类脑组织的制造以3D打印工艺为主,主要包括挤出式3D打印、静电纺丝3D打印、光固化3D打印和液滴喷射3D打印等,图2综合展示了类脑组织制造的工艺和应用。除增材制造技术外,微纳加工技术制造的类脑微流控芯片也常用于类脑组织的体外构建与培养。

图2 增材制造方法及其在体外类脑组织构建中的应用。

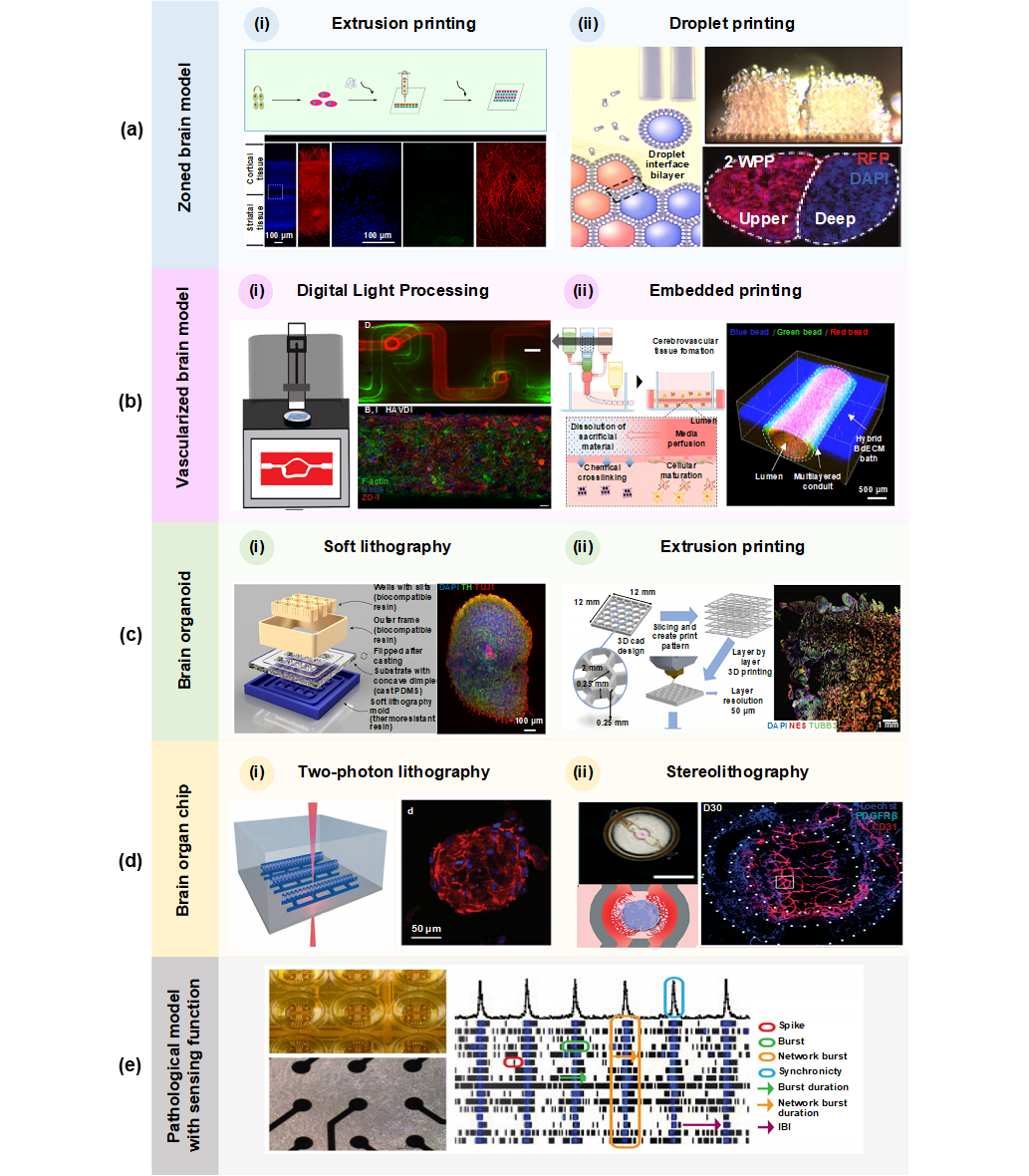

类脑模型主要由生物活性基质和神经细胞组成,并整合了重要的微环境要素,包括生物因子、机械环境、结构拓扑和多物理场。根据其结构特征,类脑模型可分为几种类型:具有确定腔室和通道模式的二维脑芯片、具有分区区域结构的三维分区脑模型、血管化脑模型以及具有细胞自组织结构的脑器官。不同模型通常应用不同制造方法,如图3所示。

图3 各种类脑模型的3D打印技术。

3. 总结与展望

未来,在体外制造具有复杂结构和功能的仿生脑组织离不开微流体平台、细胞3D打印和干细胞技术的系统集成。了解拓扑特征、基质硬度、化学线索、多物理环境线索和神经元之间的联系对于高效、精确的病理药理模拟至关重要;实现复合循环功能系统的集成制造对于保持体外脑组织与天然脑组织间的功能一致性至关重要;开发能在生物传感材料和活体材料之间建立通信的制造技术对于类脑组织智能化至关重要。

4. 作者简介

李涤尘

西安交通大学

李涤尘(团队带头人),西安交通大学机械工程学院特聘教授,主要从事增材制造与生物制造方向研究,中国机械工程学会增材制造(3D打印)分会总干事。获得国家“新世纪百千万人才工程”、中国青年科技奖、获得国家技术发明奖二等奖和国家科技进步二等奖,获得首届“全国创新争先”奖状。

王玲

西安交通大学

王玲(本文通讯作者),西安交通大学教授,博士生导师。英国利兹大学博士、博士后。研究方向主要包括增材制造、生物制造、生物力学、组织工程等。先后独立承担和参与多个自然科学基金项目、国家科技支撑计划、科技部重点研发计划、欧盟框架协议Horizon2020、英国皇家工程协会等多个项目。国家药监局医疗器械技术评审专家,国家药监局无源植入器械质量评价重点实验室学术委员会委员,全国外科植入物和矫形器械标准化技术委员会委员,中国生物材料学会生物材料先进制造分会常务委员。第一/通讯作者发表SCI收录论文80余篇,合作出版专著3部,第一发明人授权国家发明专利三十余项。参与制定医疗器械相关国家指导原则、行业、团体标准等四十余项。获得2022年度陕西省科学技术进步一等奖,2017 年度陕西高等学校科学技术奖一等奖。

近两年团队发表文章

[1] Wang L, Zhang C, Hao Z, Yao S, Bai L, Oliveira J M, Wang P, Zhang K, Zhang C, He J, Reis R L, Li D. Bioaugmented design and functional evaluation of low damage implantable array electrodes[J]. Bioactive Materials, 2025, 47: 18–31.

[2] Yao S, Zhang C, Bai L, Wang S, Liu Y, Li L, Li X, He J, Wang L, Li D. Tailoring Stretchable, Biocompatible, and 3D Printable Properties of Carbon‐Based Conductive Hydrogel for Bioelectronic Interface Applications[J]. Advanced Functional Materials, 2025, 35(12): 2418554.

[3] Wang L, Bai L, Wang S, Zhou J, Liu Y, Zhang C, Yao S, He J, Liu C, Li D. Biomimetic design and integrated biofabrication of an in-vitro three-dimensional multi-scale multilayer cortical model[J]. Materials Today Bio, 2024, 28: 101176.

[4] Yin W, Zhu J, Tong Z, Wang L, Li D, Wang L. 3D printed three-dimensional elastic metamaterial with surface resonant units for low-frequency vibration isolation[J]. Virtual and Physical Prototyping, 2024[2025-03-25].

[5] Li Y, Lu S, Sun C, Wang L, Li D. Variable orientation in material extrusion of short carbon fiber reinforced polymer composites with high thermal conductivity[J]. Additive Manufacturing, 2024, 85: 104173.

[6] Sun C, Tang L, Liu T, Wang L, Tian X, Liu C, Li D. A shape-performance synergistic strategy for design and additive manufacturing of continuous fiber reinforced transfemoral prosthetic socket[J]. Composites Part B: Engineering, 2024, 281: 111518.

[7] Lu S, Zhang B, Niu J, Yang C, Sun C, Wang L, Li D. Effect of fiber content on mechanical properties of carbon fiber-reinforced polyether-ether-ketone composites prepared using screw extrusion-based online mixing 3D printing[J]. Additive Manufacturing, 2024, 80: 103976.

https://wap.sciencenet.cn/blog-3589572-1480484.html

上一篇:[转载]极端制造 | 流场调控导热微结构取向:三维堆叠芯片的高效散热新方案

下一篇:[转载]极端制造|下一代自主增材制造系统的未来发展方向