博文

超声诱导药物激活系统的简要概述——天津大学史志远教授课题组

|

超声(US)作为一种高效、非侵入性触发源,在药物递送领域已得到广泛研究,其具备穿透深度大、侵入性低、生化精度高等优势。这些优势彰显了超声技术的巨大临床潜力。本综述旨在系统分析超声诱导的剪切力效应—该效应既可引发共价/非共价键断裂,又能通过活性氧(ROS)介导实现纳米载体的远程调控。借此可深入理解超声在分子级药物活化中的核心作用、显著优势及未开发潜力。此外,临床转化仍面临多重挑战如:聚合物链载药能力不足、超声参数与生物系统的频率兼容性局限、活性氧生成效率低下、以及现有声敏剂的生物相容性问题。通过解决这些问题,超声机械化学将发展成为一种多功能治疗模式,推动医学治疗的进步。

近年来,随着聚合物机械化学的发展,研究人员开始设计和合成一系列对机械力响应的聚合物,这些聚合物被应用于机械力传感器,自愈材料和力催化反应中,和光化学与电化学相比,这种方法不仅可以促进反应效率,还可以通过可控的方式引导反应向设计的路线进行。

基于上述背景,天津大学药学院史志远教授课题组聚焦于超声诱导剪切力作为机械驱动源的技术,系统综述了超声介导的疾病治疗与精准药物递送领域的最新进展。首先概述了聚合物机械化学的发展历程及其涉及的作用力类型;继而探讨超声诱导的共价键/非共价键断裂机制,以及纳米材料中的机械化学控制释放系统(图1);最后对该类超声介导的机械化学释放体系进行简要评述与展望。

图1 超声诱导药物激活系统示意图

文章第一部分对目前已报导的四种超声介导的共价键断裂药物释放系统进行了简要概述。(i)双硫键-含呋喃药物释放系统,文章列举了分子内和分子间释放两种释放方式(图2a)。(ii)双硫键-含羟基/氨基药物释放系统,文章分别列举了一种含羟基的药物(CPT)和含氨基的药物(GEM)的释放(图2b)。(iii)呋喃-碳酸酯系统,该系统通过机械力诱导前药分子发生逆Diels-Alder反应以释放药物分子(图2c)。(iv)轮烷致动器系统,该系统通过超声诱导大环分子被拉伸,从而切割上面装载的货物单元,这一过程重复进行,直到货物分子完全脱离(图2d)。

图 2 (a)双硫键-含呋喃药物释放系统,(b)双硫键-含羟基/氨基药物释放系统,(c)呋喃-碳酸酯系统,(d)轮烷-致动器系统

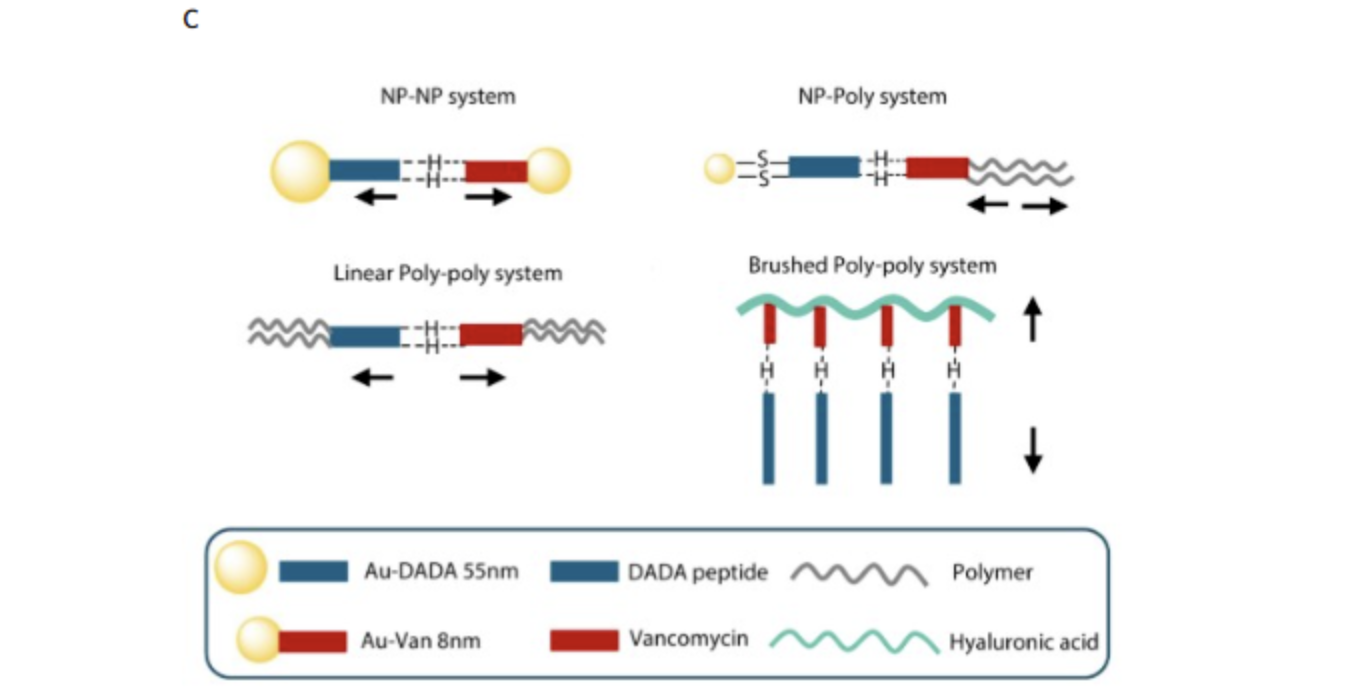

文章第二部分对目前已报道的三种非共价键药物释放系统进行了简要概述。(i)超分子笼系统,超分子配位笼是通过有机金属前体在溶液中自组装形成的复杂三维结构。这些笼具有“主客体化学”的特性,可以包裹客体分子,因此在可控药物递送方面具有极大潜力(图3a)。(ii)聚多价适配体长链系统(图3b)。(iii)万古霉素-多肽系统(图3c)。

图3 非共价键断裂药物分子释放系统

文章第三部分展示了利用超声产生的活性氧来激活药物分子释放的系统。(i)超声-活性氧激活缩硫酮系统。(ii)超声-活性氧氧化还原系统。(iii)超声-活性氧激活酯/酰胺键系统。(iv)其他的超声-活性氧激活化学键系统。(v)超声-活性氧诱导化学键形成系统。

该综述题为“A Brief Review on Ultrasound Induced Drug Activation Systems”发表在Chinese Journal of Polymer Science,第一作者为张家宁博士研究生,通讯作者为史志远教授和袁媛副教授。

作者简介

史志远,天津大学药学院教授、博士生导师。先后在德国哥廷根大学获得生物学学士学位,在德国亚琛工业大学取得生物医学工程硕士学位及化学博士学位。2023年全职加入天津大学并开展独立科研。史教授长期致力于声药理学与声遗传学领域研究,率先将机械开关结构引入药物体系,利用超声波等机械力调控药物的化学性质,实现药效学和药代动力学的精准控制。她开发了多种机械化学前药激活系统,为药物研发提供了新的理论基础与技术框架。

袁媛,天津大学理学院化学系副教授。于天津大学获得化学学士和博士学位。主要研究方向为机械响应聚合物材料及可拉伸电子封装材料。

Citation:

Jia-Ning Zhang, Yu-Ru Ma, Liu-Tian-Yun Yuan, et al.

A Brief Review on Ultrasound Induced Drug Activation Systems.

Chinese J. Polym. Sci., 2025

DOI:10.1007/s10118-025-3398-3

https://wap.sciencenet.cn/blog-3582600-1505827.html

上一篇:封面文章|特约专论:固态聚合物电解质的最新研究进展

下一篇:中国科学院化学研究所江剑研究员课题组——AI驱动的高性能增粘剂逆向设计