【文献介绍】

CO2排放所带来的严峻环境挑战亟待解决,碳捕获与转化技术的突破对于解决中国科协发布的2024十大工程技术难题之一(高效温和活化及大规模利用CO2实现生态平衡)至关重要。传统的CO2催化转化过程通常涉及气-液-固三相反应体系,其中气态底物与液态溶剂在多孔材料内孔隙空间的竞争问题尤为突出。由于溶剂分子易占据孔隙,导致气体分子在催化体系中的溶解度普遍偏低,从而导致活性较差。

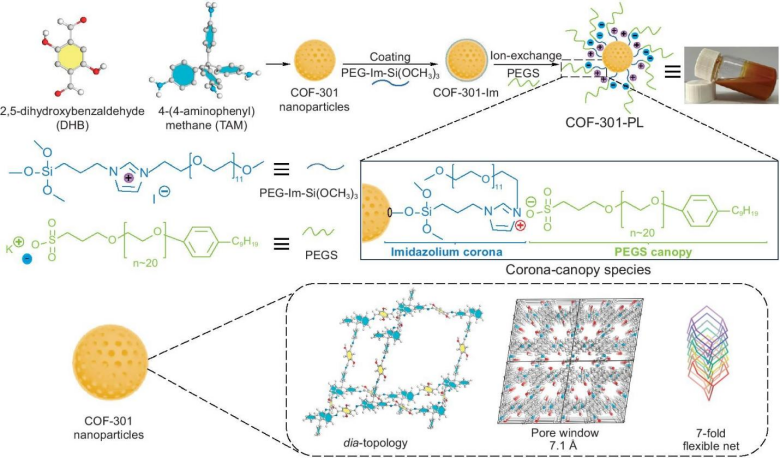

针对此问题,最近中国科学院福建物质结构研究所黄远标研究团队在National Science Review(国家科学评论)期刊上发表了题为“Porous covalent organic framework liquid for boosting CO2 adsorption and catalysis via dynamically expanding effect”的研究论文。该团队提出了液化剂液化多孔主体的策略,采用相态调控工程,成功调和了多孔性与流动性的矛盾,通过实验表征结合Materials Studio分子模拟理论计算合成了一种基于共价有机框架(COF)材料的液态柔性多孔材料COF-301-PL(图1),该材料具有固体COF与液体材料的独特优势,确保了在保持流动性的同时具备对CO2等气体的高吸附性能,实现了高效的CO2捕获与多相催化。有意思的是,COF-301-PL兼具液体特性与“呼吸效应”,在液相中具有出色的传质能力,且其孔隙能在CO2压力下动态膨胀与收缩。这一特性不仅增强了CO2的存储,加速了传质过程,还优化了催化效率,使其在相同条件下优于传统固体吸附剂。

图1. COF-301-PL的结构及其合成方案

原文标题:Porous covalent organic framework liquid for boosting CO2 adsorption and catalysis via dynamically expanding effect

标题中文翻译:通过动态膨胀效应增强二氧化碳吸附与催化性能的多孔共价有机框架液体

期刊:《National Science Review》

DOI:https://doi.org/10.1093/nsr/nwaf032

通讯作者单位:中国科学院福建物质结构研究所;多孔框架催化材料应用于CO2的催化转化

【研究背景】

多孔固体材料虽在气体分离和催化领域有潜力,但存在传热传质效率欠佳、机械疲劳等问题。传统液体则气体溶解度低,限制了催化转化率。而多孔液体结合了多孔固体的永久孔隙与液体的流动性等优势,能提升气体吸附和催化性能,不过其制备因多孔性与流动性的矛盾颇具挑战。此外,共价有机框架(COFs)化学稳定性强且具有灵活性,可响应气体压力变化调整孔结构,但此前尚未有将其用于构建多相催化反应多孔液体的报道,因此本研究具有重要的探索价值。

【理论研究方法】

应用模块:Forcite模块、Sorption模块

模型构建:

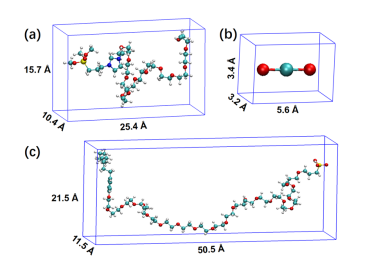

图 2. 通过密度泛函理论(DFT)计算得出的 PEG-Im-Si (OCH3)₃(a)、PEGS(b)和 CO2(c)的尺寸

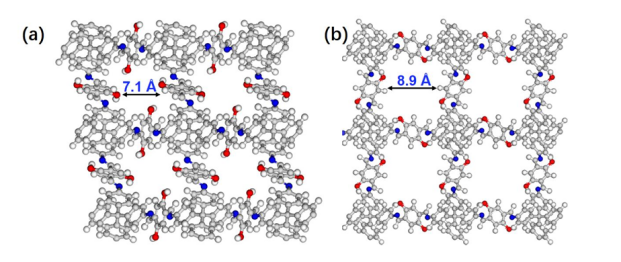

图 3. COF-301-np 的孔窗口尺寸(a)和 COF-301-lp 的孔窗口尺寸(b)

计算方法:基于密度泛函理论(DFT)的计算,用于探究 COF-301-Im 片段与阴离子冠层聚乙二醇磺酸钾(PEGS) 之间的相互作用等。分子动力学(MD)模拟,以揭示 COF-301-PL 持续稳定的分子机制,如分析 PEGS 阴离子在 COF-301-Im 片段周围的聚集情况等。采用 Materials Studio 8.0 软件中的吸附模块,基于 COMPASS 力场模拟 COF-301 的窄孔(np)和宽孔(lp)结构对 CO2的吸附等温线。

【研究结果(理论部分)】

1、分子动力学(MD)模拟与量子力学计算结果及讨论

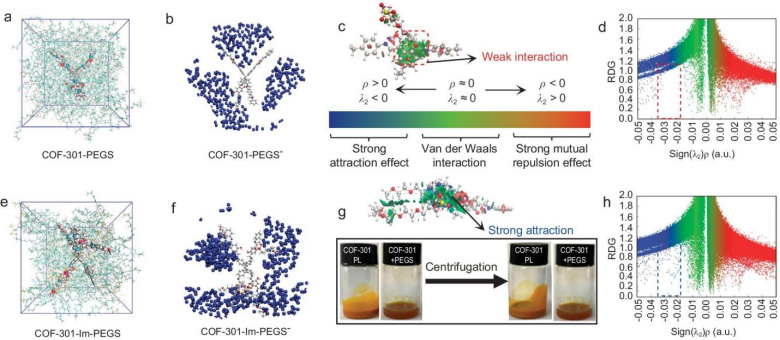

图4. 分子动力学快照分别显示了COF-301(a)和COF-301-Im(e)在PEGS溶剂中的分散情况。PEGS阳离子(蓝色)在COF-301(b)和COF-301-Im(f)周围的空间分布函数(SDF)。COF-301与PEGS(c)以及COF-301-Im与PEGS(g)之间的非共价相互作用(NCIs)示意图。插图为COF-301与PEGS的物理混合物以及COF-301-PL在5000转/分钟下离心5分钟后的照片。COF-301(d)和COF-301-Im(h)与PEGS形成的复合物在空间区域内的约化密度梯度(RDG)等值面。

通过 MD 模拟的空间分布函数(SDF)发现,PEGS 阴离子显著聚集并包裹在 COF-301-Im 片段的咪唑盐侧链周围,表明二者间的静电相互作用促进了紧密结合,形成稳定的冠状物-冠层双电层,这对 COF 主体的液化和 COF-301-PL 的稳定性至关重要。

对比 COF-301 与 PEGS 的 MD 快照和 SDF 图,发现二者无法紧密结合,PEGS 阴离子几乎不会在 COF-301 框架周围聚集包裹,难以形成稳定胶束,最终会因布朗运动导致 COF 分散相凝聚沉降,进一步说明离子交换策略和冠状物-冠层间的静电相互作用对制备稳定多孔 COF 液体的重要性。

约化密度梯度(RDG)分析和非共价相互作用(NCI)图表明,COF-301-Im 片段中的咪唑盐与 PEGS 阴离子间存在显著的吸引作用(蓝色部分),归因于静电引力;而 COF-301 与 PEGS 间仅存在弱 π-π 堆积作用(绿色部分),进一步印证了强静电引力是 COF-301-PL 稳定成液的关键。

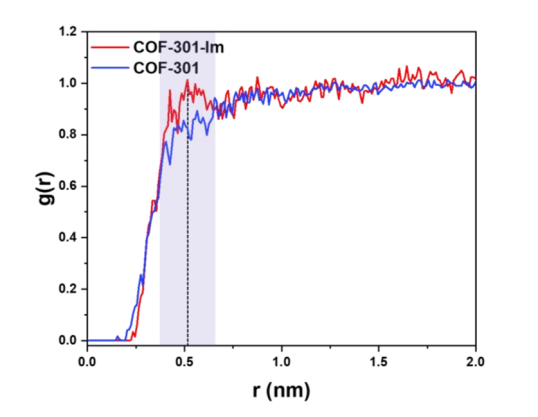

图 5. COF-301(蓝色)和 COF-301-Im(红色)片段的 PEGS 分子径向分布函数图

径向分布函数(RDF)定量分析显示,在 COF-301-Im 片段外表面 0.5 nm 范围内,PEGS 的分布概率远高于 COF-301 框架,证实 PEGS 与 COF-301-Im 纳米颗粒相互作用更紧密,这种包裹结构有助于 COF 固体液化并增强液体的长期稳定性。

2、吸附模拟结果及讨论

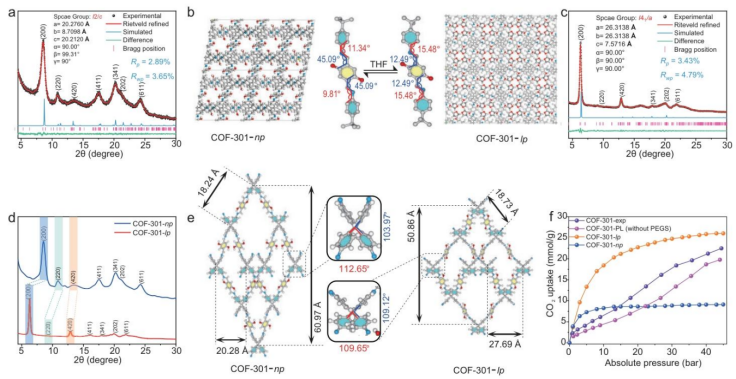

图6. (a) COF-301-np 相的粉末 X 射线衍射(PXRD)图谱,及其里特韦尔德(Rietveld)精修结果和晶胞参数。(b) COF-301-np 相和 COF-301-lp 相的晶胞结构,以及框架内分子片段的几何构型。(c) COF-301-lp 相的粉末 X 射线衍射(PXRD)图谱,及其里特韦尔德(Rietveld)精修结果和晶胞参数。(d) COF-301-np 相和 COF-301-lp 相的粉末 X 射线衍射(PXRD)对比图谱。(e) 通过里特韦尔德(Rietveld)精修得到的 COF-301-np 相和 COF-301-lp 相中 dia 拓扑网络的精确结构。(f) COF-301 和 COF-301-PL(不含 PEGS)的高压 CO2吸附等温线,与 COF-301-np 相和 COF-301-lp 相的模拟 CO2吸附曲线对比。

通过Materials Studio 8.0软件的吸附模块,基于COMPASS力场模拟COF-301的窄孔(np)和宽孔(lp)结构对CO2的吸附等温线,发现 np 相和 lp 相在 40 bar 时的CO2饱和吸附量分别为 9.12 mmol/g 和 26.04 mmol/g。

对比实验中COF-301粉末的CO2吸附等温线(40 bar 时为 22.49 mmol/g),其值介于np相和lp相之间,表明 COF-301框架在1–40 barCO2压力下会发生从 np 相到 lp 相的转变。

对 COF-301-PL 中 COF 主体的吸附模拟(仅基于COF主体质量计算)显示,其吸附行为与 COF-301 粉末相似,在 43 bar 时的CO2吸附容量介于np相和lp相的理论值之间,证实COF-301-PL 虽为液态,仍保留了 COF-301 的 “呼吸效应”,即随 CO2压力变化的动态相变,这为其增强 CO2吸附和催化效率提供了直接理论依据。

【总结与展望】

本研究不仅成功制备出性能优异的 COF-301-PL,还首次发现多孔液体中存在压力响应的动态相变,为多孔液体的设计制备提供了新视角。其在 CO2吸附与催化转化中的高效表现,显示出在能源、催化等工业领域的巨大应用潜力,有望推动流体处理和催化技术的创新发展。

End

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自杨志强科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3536821-1505412.html?mobile=1

收藏