精选

精选

原文出自Journal of Advanced Ceramics (先进陶瓷)期刊

Cite this article:

Wu Z, Huang J, Tan Y, et al. Transition/rare earth metal co-modified SiC for low-frequency and high-temperature electromagnetic response. Journal of Advanced Ceramics, 2025, https://doi.org/10.26599/JAC.2025.9221164

文章DOI:10.26599/JAC.2025.9221164

ResearchGate:Transition/rare earth metal co-modified SiC for low-frequency and high-temperature electromagnetic response

1、导读

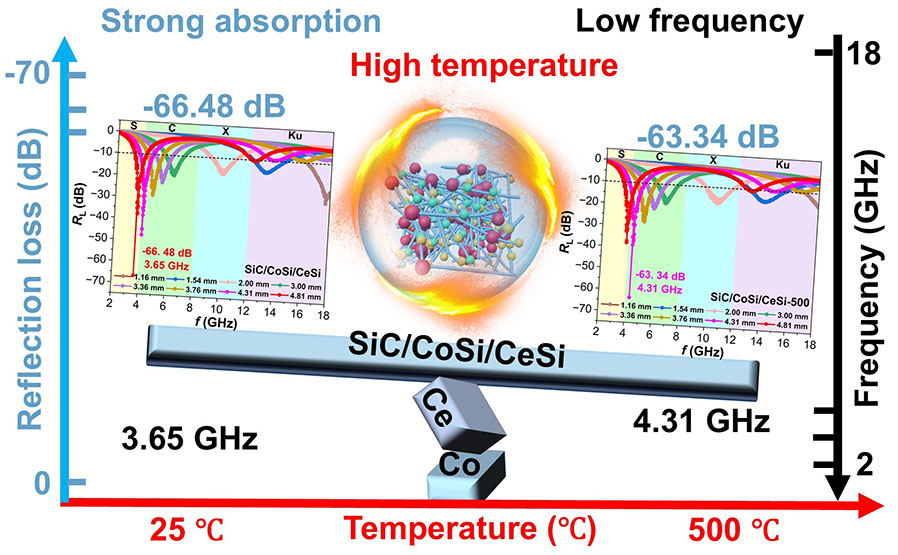

微波技术中的低频电磁响应展现出前所未有的需求,惠及5G通信、雷达系统等应用。目前,最纯净的低频响应材料是磁性金属材料。但磁性金属在高温下会退磁,无法在高温环境中使用。在此,采用过渡金属Co和稀土金属Ce共改性SiC/CoSi/CeSi复合材料,使其反射损耗(RL)从-4.74 dB提高到-66.48 dB。结果表明,SiC/CoSi/CeSi复合材料的有效吸收频率向低频移动(3.65 GHz),并保持高温稳定性(500 °C,RL=-63.34 dB)。雷达散射截面(RCS)仿真进一步证实了该复合材料优异的隐身性能。

2、研究背景

无线通信技术的快速发展和电子设备的广泛部署导致电磁污染空前激增,特别是在低频范例中(S波段:2-4 GHz,C波段:4-8 GHz),其中包括5G、Wi-Fi和雷达系统等关键通信频段。在此频率范围内,有效的电磁波(EMW)吸收对于减轻电磁干扰和增强军事和民用应用中的隐身能力至关重要,特别是在n77中(3.3-4.2 GHz),n78(3.3-3.8 GHz)和n79(4.4-5.0 GHz)工作频段专用于5G通信。另一方面,在航空航天领域,高速飞行器和航空发动机雷达隐身技术突破的关键在于研制高温(≥ 500 °C)电磁波吸收材料,然而,现有的电磁波吸收材料体系在低频高温应用场景中面临明显的技术瓶颈,如传统的介质吸收体(碳基材料)受到阻抗匹配差和低频损耗机制不足的制约,而磁吸波体(铁氧体和金属合金)具有固有的缺陷,例如高密度,有限的居里温度,高温下易氧化,因此,迫切需要研制耐高温、低频响应的电磁波吸收材料。

碳化硅(SiC)是一种宽带隙半导体,由于其出色的热稳定性、化学惰性和耐环境性,已成为EMW吸收的有希望的候选者。然而,SiC固有的低电导率导致与自由空间的阻抗匹配差,这限制了其吸收效率,特别是在低频区域。为了解决这些挑战,最近的研究工作集中在通过缺陷工程、异质结构构造和与磁性物质的杂化来定制SiC的电磁性能。尽管取得了一些进展,但同时集成低频吸收和高温稳定性的SiC基复合材料的开发仍然没有实现,突出了进一步探索SiC基吸收剂的新结构和损耗机理的需要。过渡金属(Co,Fe)和稀土元素(Ce,La)在优化阻抗匹配和引入多种损耗机制(磁共振、界面极化和缺陷诱导偶极弛豫)方面显示出巨大的前景。Liu等人证明,Ce掺杂可以优化SiC的阻抗匹配并丰富损耗机制,从而提高EMW吸收性能。然而,系统的研究低频和高温响应的SiC改性的这一战略尚未报告。

3、文章亮点

1、采用过渡金属Co和稀土金属Ce共改性SiC/CoSi/CeSi复合材料,使其反射损耗(RL)从-4.74 dB提高到-66.48 dB。

2、SiC/CoSi/CeSi复合材料的有效吸收频率向低频移动(3.65 GHz),并保持高温稳定性(500 °C,RL=-63.34 dB,4.31 GHz)。

3、提出了过渡金属-稀土共改性策略,将原子尺度电子结构调控与微尺度异质界面工程相结合,有效克服了传统SiC基吸收体低频高温响应的瓶颈。

4、研究结果及结论

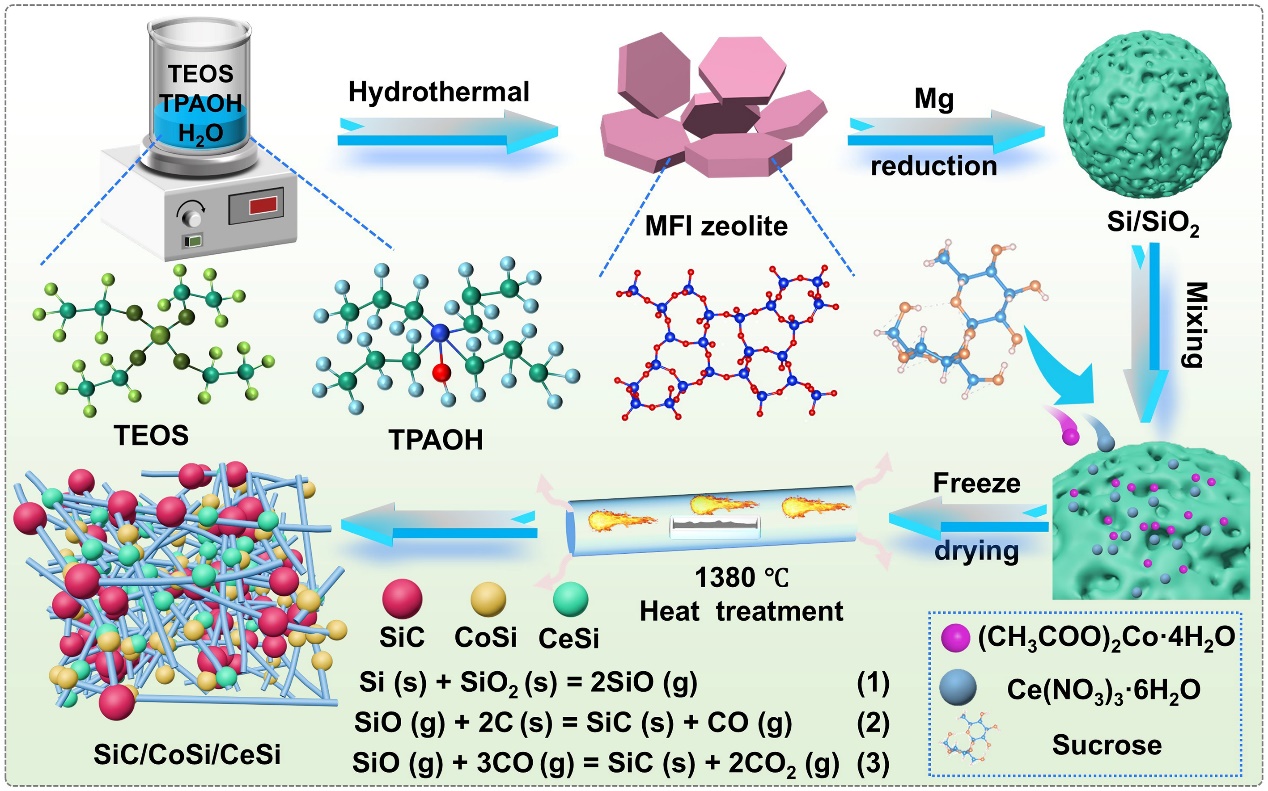

图1 SiC/CoSi/CeSi异质结构合成过程示意图。

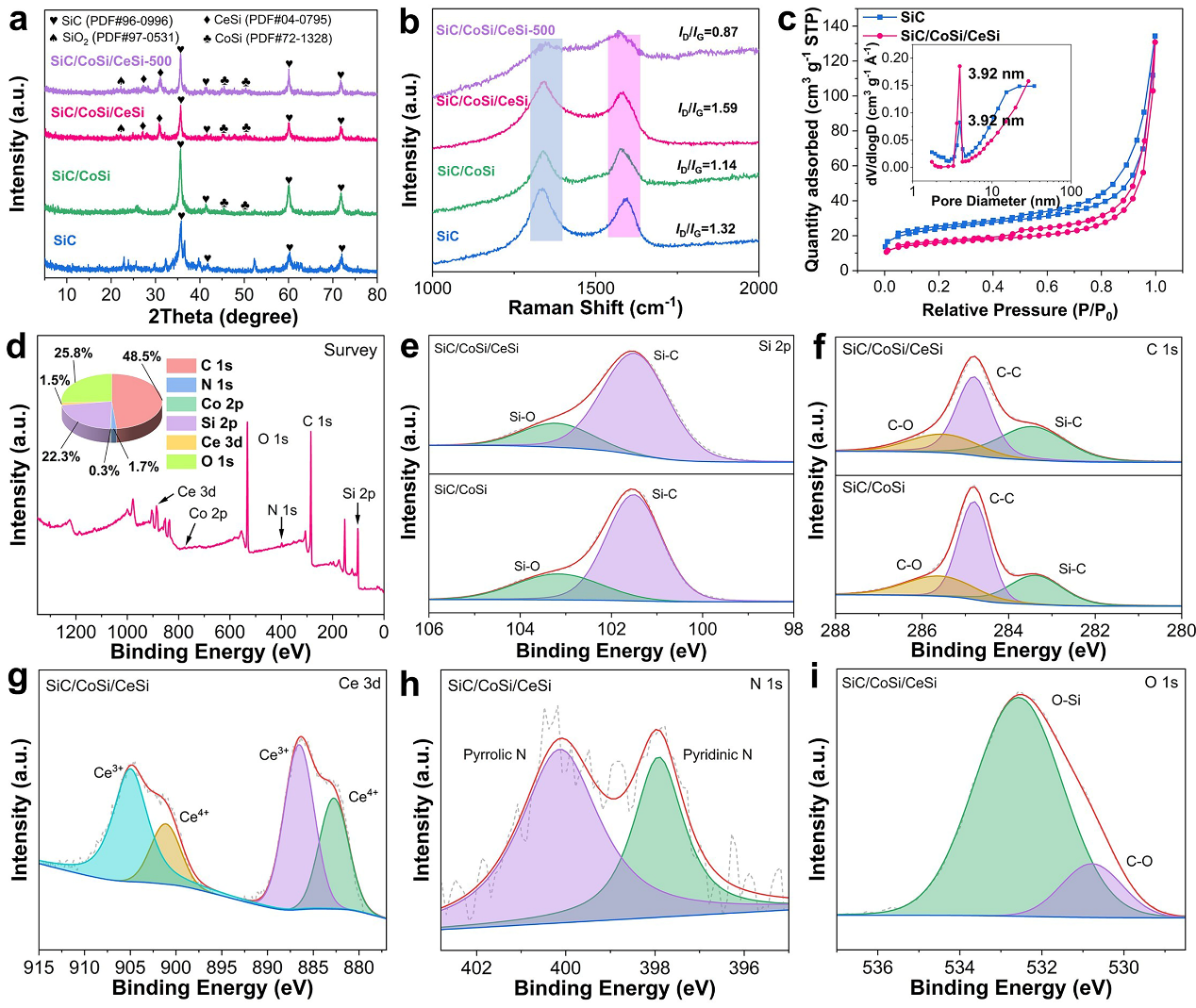

图2 (a)样品的XRD图谱和(b)拉曼光谱。(c)SiC和SiC/CoSi/CeSi的N2吸附-解吸等温线。(d)SiC/CoSi/CeSi的XPS光谱。SiC/CoSi和SiC/CoSi/CeSi的(e)Si 2p、(f)C 1s、(g)Ce 3d、(h)N 1s和(i)O 1s的高分辨率XPS光谱。

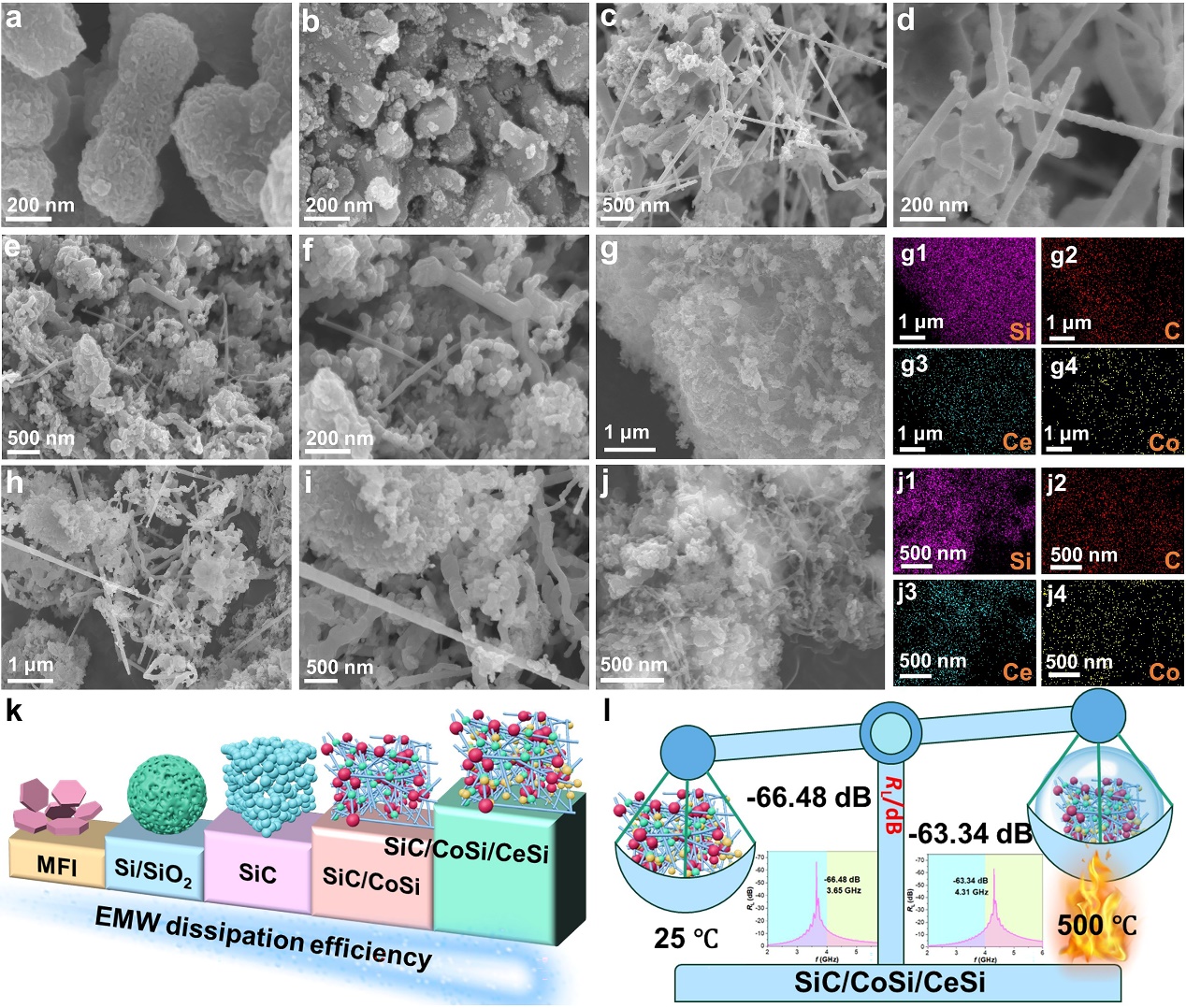

图3 (a)Si/SiO2、(b)SiC、(c,d)SiC/CoSi、(e,f)SiC/CoSi/CeSi和(h,i)SiC/CoSi/CeSi-500的SEM图像。(g,j) (g) SiC/CoSi/CeSi和(j)SiC/CoSi/CeSi-500的元素映射图像。(k)显示样品EMW耗散效率的方案。(l)SiC/CoSi/CeSi在高温氧化处理前后的EMW吸收性能示意图。

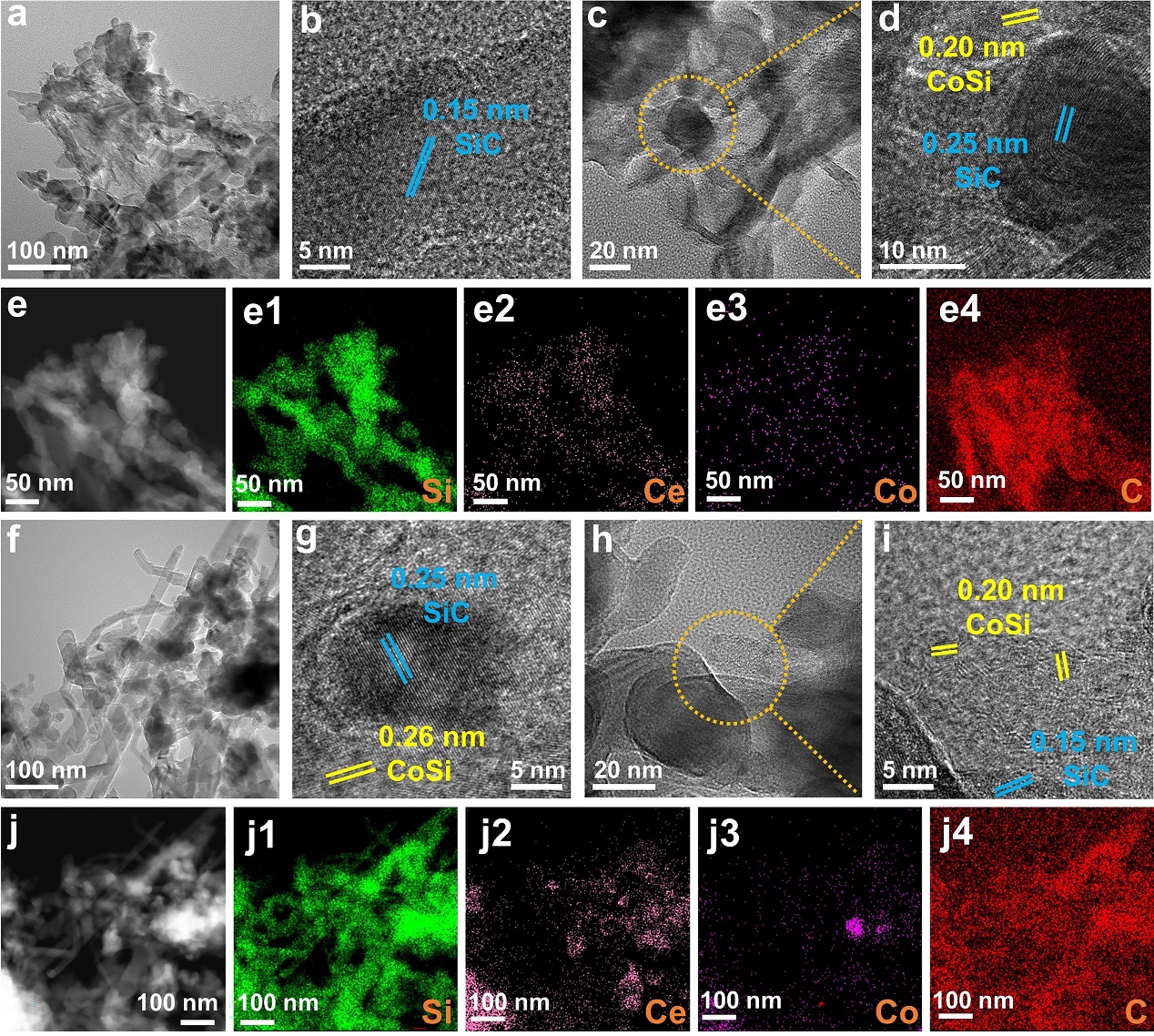

图4(a,c)SiC/CoSi/CeSi的TEM、(b,d)HRTEM和(e)元素映射图像。(f,h)SiC/CoSi/CeSi-500的TEM、(g,i)HRTEM和(j)元素映射图像。

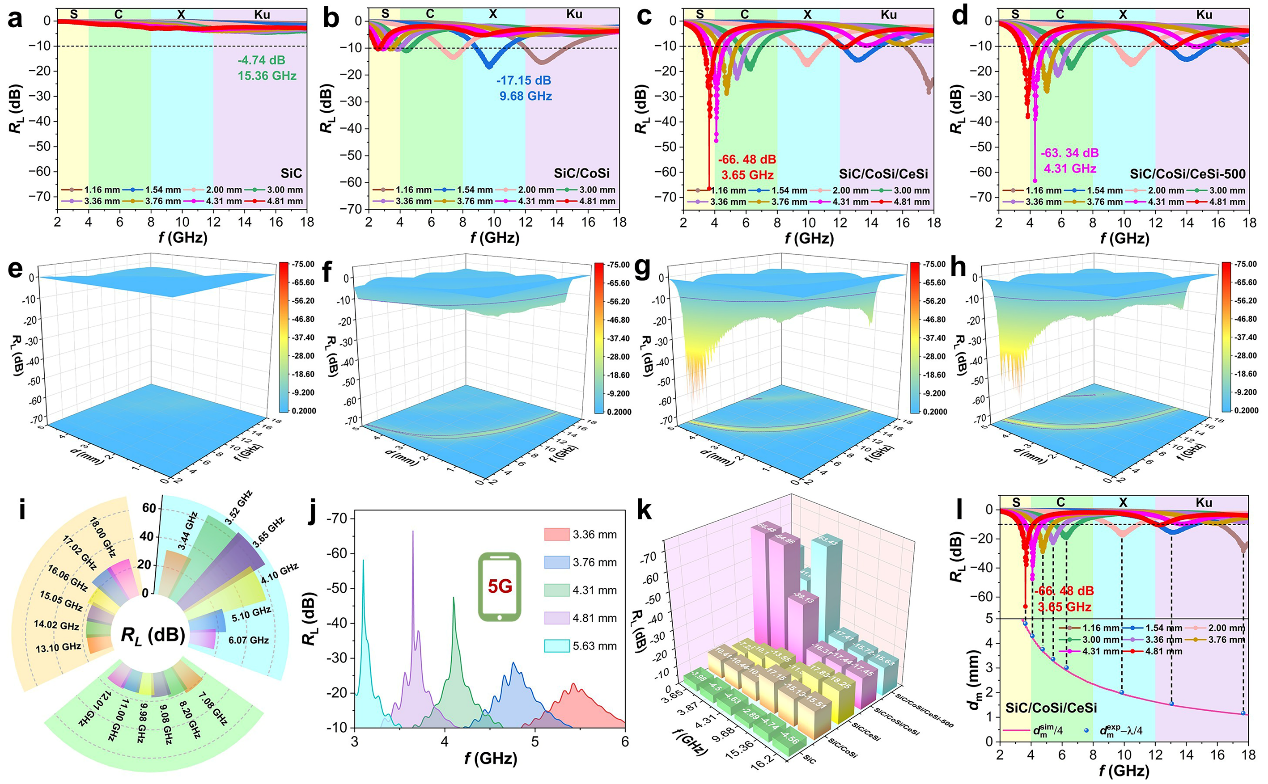

图5 (a,e)SiC、(b,f)SiC/CoSi、(c,g)SiC/CoSi/CeSi和(d,h)SiC/CoSi/CeSi-500的(a-d)二维RL和(e-h)三维RL曲线。(i)SiC/CoSi/CeSi的中低频和高频吸收比较。(j)SiC/CoSi/CeSi的低频吸收性能。(k)样品的EMW吸收性能比较。(l)dm与SiC/CoSi/CeSi峰值频率的关系。

通过在SiC基体中添加过渡金属Co和稀土元素Ce,成功制备了具有优异电磁波吸收性能的SiC/CoSi/CeSi三元复合材料,并对材料的电磁参数和损耗机理进行了系统的分析,发现Co-Ce的协同效应能够平衡调节材料的介电损耗和磁损耗。Co和Ce的引入促进了SiC纳米颗粒、SiC纳米线、CoSi和CeSi物种的形成,产生大量异质界面,显著增强界面极化。Ce通过其4f电子诱导的局域磁矩进一步放大了磁损耗。此外,顺磁性CoSi相通过自然共振贡献了磁损耗。因此,三元复合材料在3.65 GHz处获得了令人印象深刻的RL值(-66.48 dB),同时即使在500 °C下氧化后仍保持94.5%的吸收性能(在4.31 GHz下RL为-63.34 dB)。本工作创新性地提出了过渡金属-稀土共改性策略,将原子尺度电子结构调控与微尺度异质界面工程相结合,有效克服了传统SiC基吸收体低频高温响应的瓶颈。

5、作者及研究团队简介

曾小军(通讯作者),博导,教授,景德镇陶瓷大学先进陶瓷材料研究所副所长,电磁功能材料科研创新团队负责人,SCI期刊《J. Adv. Ceram.》编委。主要研究方向包括电磁功能材料(吸波、屏蔽)以及能源催化材料(电催化水解、燃料电池、超级电容器)。

吴占明(第一作者),景德镇陶瓷大学材料科学与工程学院硕士研究生,研究方向为电磁功能材料。

作者及研究团队在Journal of Advanced Ceramics上发表的相关代表作:

1)Zeng X, Jiang X, Ning Y, et al. Construction of dual heterogeneous interface between zigzag-like Mo-MXene nanofibers and small CoNi@NC nanoparticles for electromagnetic wave absorption. Journal of Advanced Ceramics, 2023, 12(8): 1562-1576. https://doi.org/10.26599/JAC.2023.9220772

《先进陶瓷(英文)》(Journal of Advanced Ceramics)期刊简介

《先进陶瓷(英文)》于2012年创刊,清华大学主办,清华大学出版社出版,清华大学新型陶瓷材料全国重点实验室提供学术支持,创刊主编为中国工程院院士、清华大学李龙土教授,主编为清华大学林元华教授、郑州大学周延春教授和广东工业大学林华泰教授。该刊主要发表先进陶瓷领域的高质量原创性研究和综述类学术论文,涉及先进陶瓷的制备、结构表征、性能评价的各个细节,尤其侧重新材料研制和先进陶瓷基础科学研究等重要方面,致力于在世界先进陶瓷领域搭建学术交流平台,引领和促进先进陶瓷学科的发展。已被SCIE、Ei Compendex、Scopus、DOAJ、CSCD等数据库收录。现为月刊,2024年发文量为174篇;2025年6月发布的影响因子为16.6,连续5年位列Web of Science核心合集“材料科学,陶瓷”学科33种同类期刊第1名;2024年11月入选“中国科技期刊卓越行动计划二期”英文领军期刊项目;2025年入选中国科学院文献情报中心期刊分区表材料科学1区Top期刊。2023年起,本刊结束与国际出版商的合作,改由清华大学出版社自主研发、拥有自主知识产权的科技期刊国际化数字出版平台SciOpen独家发布,标志着该刊结束多年来“借船出海”的办刊模式,回归本土独立运营,也是我国优质英文期刊中最早回归国产平台的期刊之一。

期刊主页:https://www.sciopen.com/journal/2226-4108

投稿地址:https://mc03.manuscriptcentral.com/jacer

期刊ResearchGate主页:https://www.researchgate.net/journal/Journal-of-Advanced-Ceramics-2227-8508

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自清华大学出版社学术期刊科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3534092-1503660.html?mobile=1

收藏