博文

突破电解水制氢瓶颈!高熵材料的设计新框架:从原子调控到工业潜力,一文读懂该综述的核心突破  精选

精选

||

原文出自Journal of Advanced Ceramics (先进陶瓷)期刊

Cite this article:

Zhang J, Sha S, Ni J, et al. Design strategies for high entropy materials in water electrolysis: Enhancing activity, stability, and reaction kinetics. Journal of Advanced Ceramics, 2025, https://doi.org/10.26599/JAC.2025.9221152

文章DOI:10.26599/JAC.2025.9221152

导读

在“双碳”目标下,氢能作为零碳能源被寄予厚望—1 kg氢气的能量密度达142 MJ,是化石燃料的3倍以上,而电解水制氢是目前最环保的氢能获取方式之一。但这项技术长期被一个问题“卡脖子”:传统催化剂要么成本高(如Pt、RuO₂),要么稳定性差、效率低,难以满足工业规模化需求。

直到“高熵材料(HEMs)”的出现,这个困局终于有了破局方向。近期一篇题目为“Design strategies for high entropy materials in water electrolysis: enhancing activity, stability, and reaction kinetics”发表在Journal of Advanced Ceramics期刊的综述,系统性地梳理了HEMs在电解水领域的设计策略,从晶格选择到计算预测,构建了一套“活性-稳定性-动力学”协同优化的完整框架。今天我们就来拆解这篇综述的核心价值,看看HEMs如何成为电解水制氢的“下一代明星材料”。

一、氢能革命遇瓶颈:传统催化剂的三大难题

电解水主要分为两个半反应—析氢反应(HER)和析氧反应(OER)。前者需要2个电子转移,后者则需4个电子+ 4个质子参与,反应更复杂、动力学更缓慢。要让催化反应高效进行,催化剂至关重要,但传统方案始终绕不开三大痛点:

1. 资源稀缺+成本高:目前HER最优的Pt基催化剂、OER最优的RuO₂,储量稀少且价格昂贵,工业应用成本难以降低。

2. 活性上限低:单元素或少数元素催化剂的活性位点单一,难以同时优化*H、*OH、*OOH等中间产物的吸附/脱附能垒,反应动力学受限。

3. 稳定性差:Pt等纳米颗粒易团聚、二元/三元合金易溶出,长期使用后活性降低。

更关键的是,传统催化剂的“成分-结构-性能”关系清晰但可调空间窄,想通过多元素协同提升性能时,又会因元素互斥性导致相分离—就像油和水无法融合,难以形成均匀的活性结构。

二、HEMs材料横空出世:为何能成为电解水“新宠”?

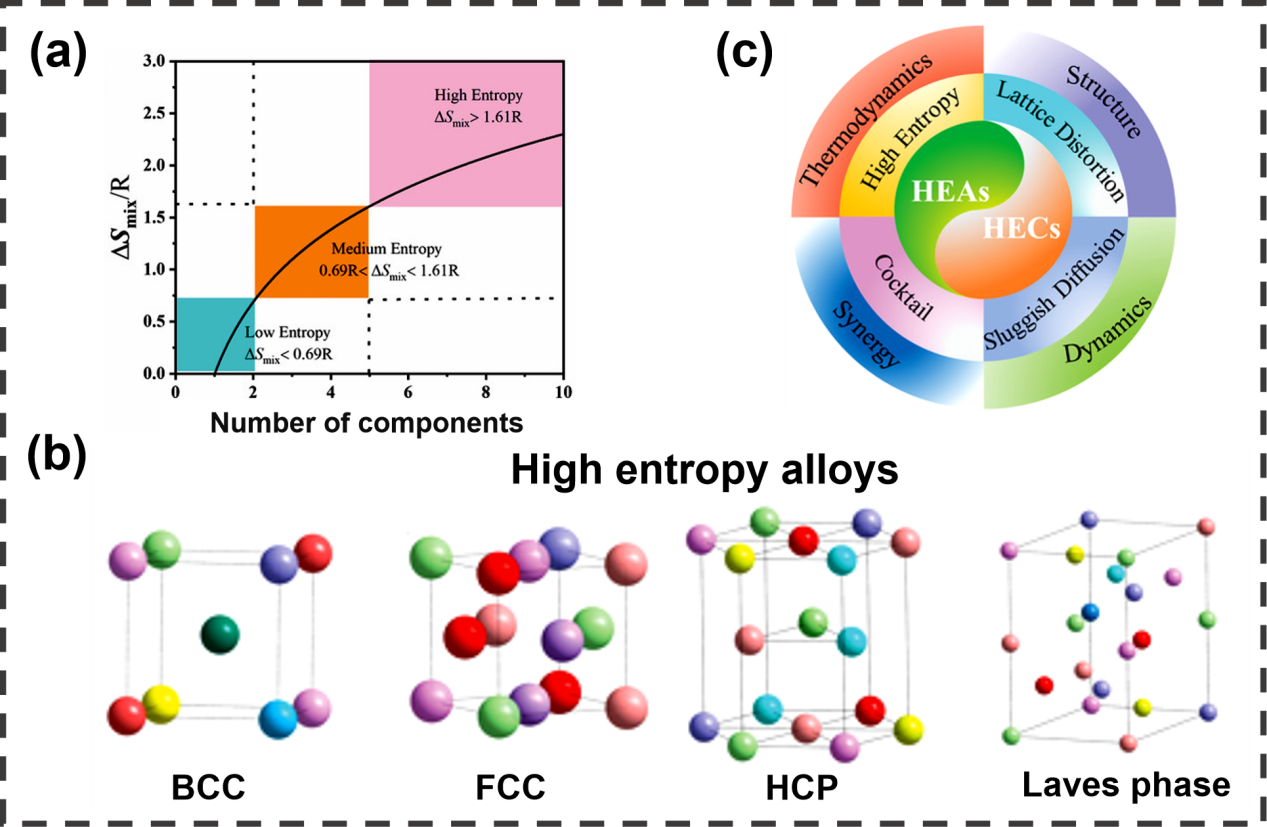

2004年Yeh和Cantor团队提出“高熵材料”概念后,这类材料就因“多元素随机混合”的特性脱颖而出。所谓HEMs,通常是含5种以上元素、每种元素占比 5%-35 at% 的材料,并且具有多种类型的晶体结构,另外,其核心优势来自四大独特特性(图 1):

高熵效应:多元素带来的高构型熵(ΔSconf≥1.6R)能稳定单相固溶体,避免传统合金的相分离问题,从热力学上提升结构稳定性。

晶格畸变:不同原子半径的元素混合导致晶格“轻微变形”,这种非平衡状态能降低分子吸附、活化的能垒,相当于给反应“搭了个快车”。

慢扩散效应:晶格无序抑制原子迁移,避免催化剂在长期电解中团聚或溶出。

鸡尾酒效应:多元素不是简单“堆砌”,而是通过电子协同创造“超预期性能”—比如FeCoNiMnRu HEA中,Co和Ru位点协同稳定*OH和*H,活性比单元素催化剂显著提升。

图1 HEMs的定义,晶体结构及四大特性

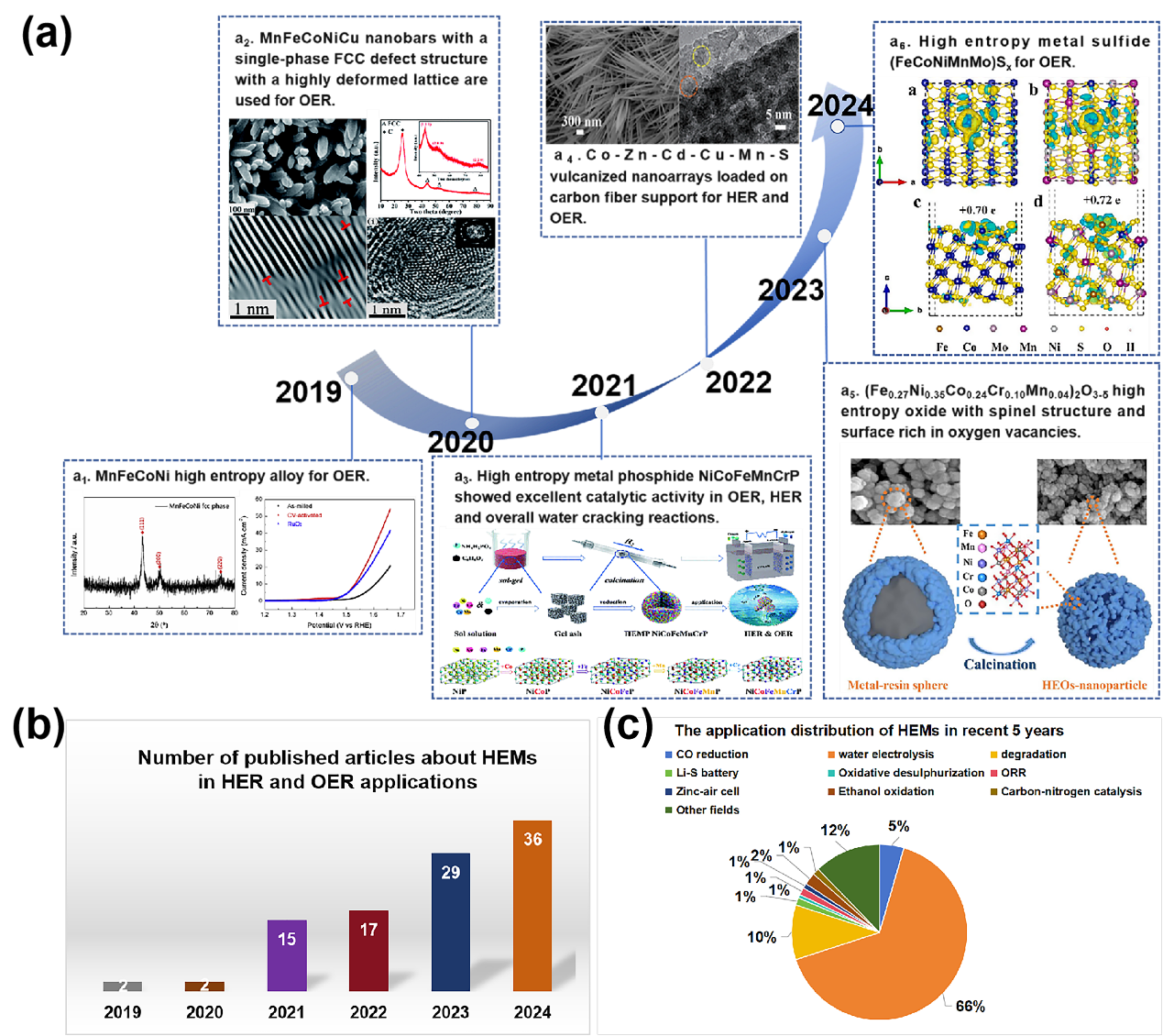

从图 2(a)的发展时间线可见,2019年以来HEMs在HER/OER领域的突破不断,一系列高熵纳米材料,如高熵合金(MnFeCoNi和MnFeCoNiCu)、高熵磷化物(如NiCoFeMnCrP)、高熵硫化物(如CoZnCdCuMnS和FeCoNiMnMoSx)、高熵氧化物(如Fe0.27 Ni0.35Co0.24Cr0.10Mn0.04O3-δ)、高熵氟化物和高熵碳化物等,引起了广泛关注。而图2(b)的论文数量统计更直观,领域热度呈爆发式增长。此外,过去五年HEMs的应用分布情况显示(图2(c)),水电解应用占66%,这些趋势反映出HEMs在水电解应用中作为有前景候选材料的地位日益受到认可。

图2 HEMs材料在水电解应用中的最新进展

三、系统性设计框架:破解HEMs性能优化密码

这篇综述最核心的贡献,是跳出了以往“单一策略”的局限,构建了一套 “从原子到宏观”的HEMs设计体系,覆盖几大关键策略,每一步都有实验和理论支撑:

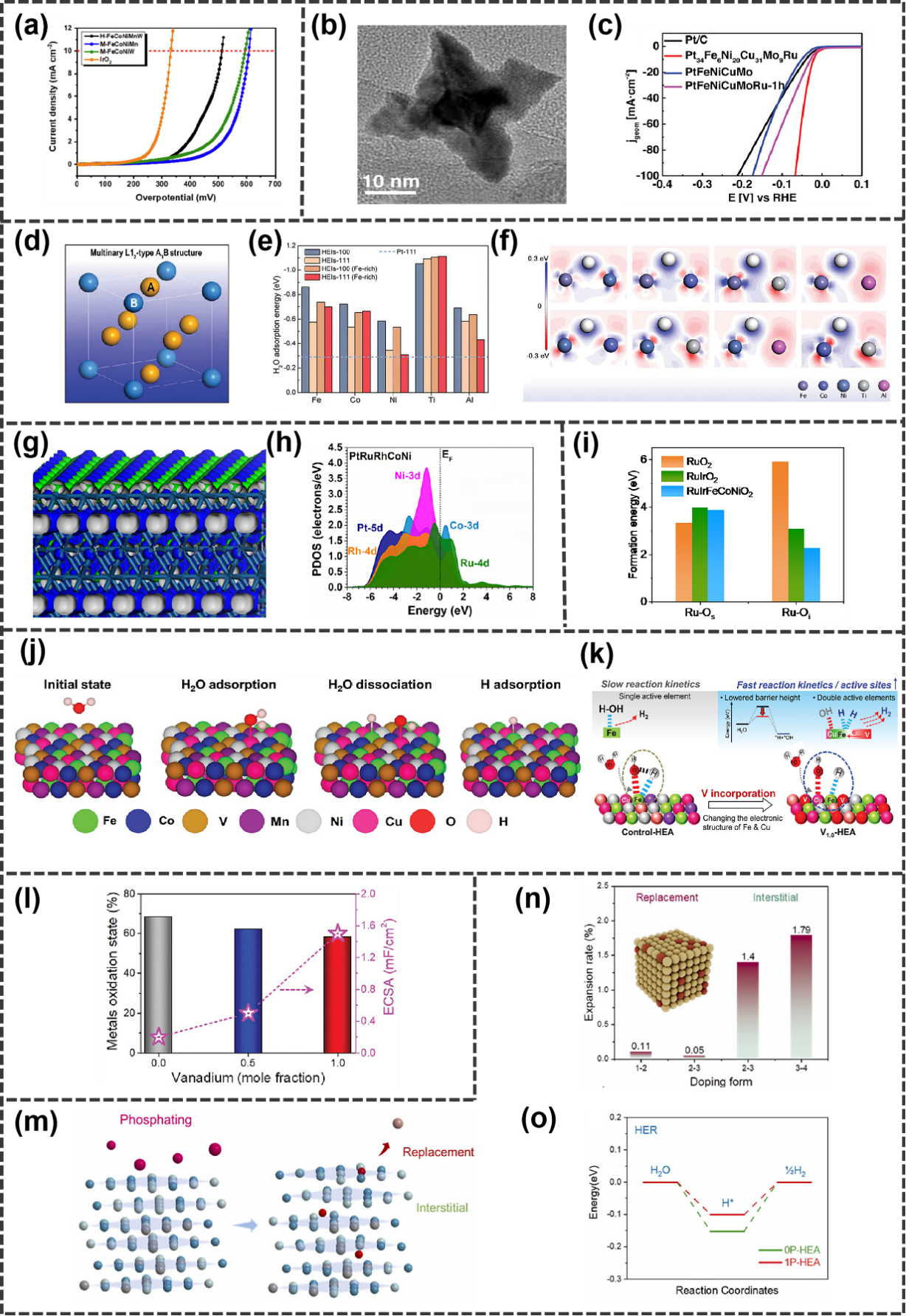

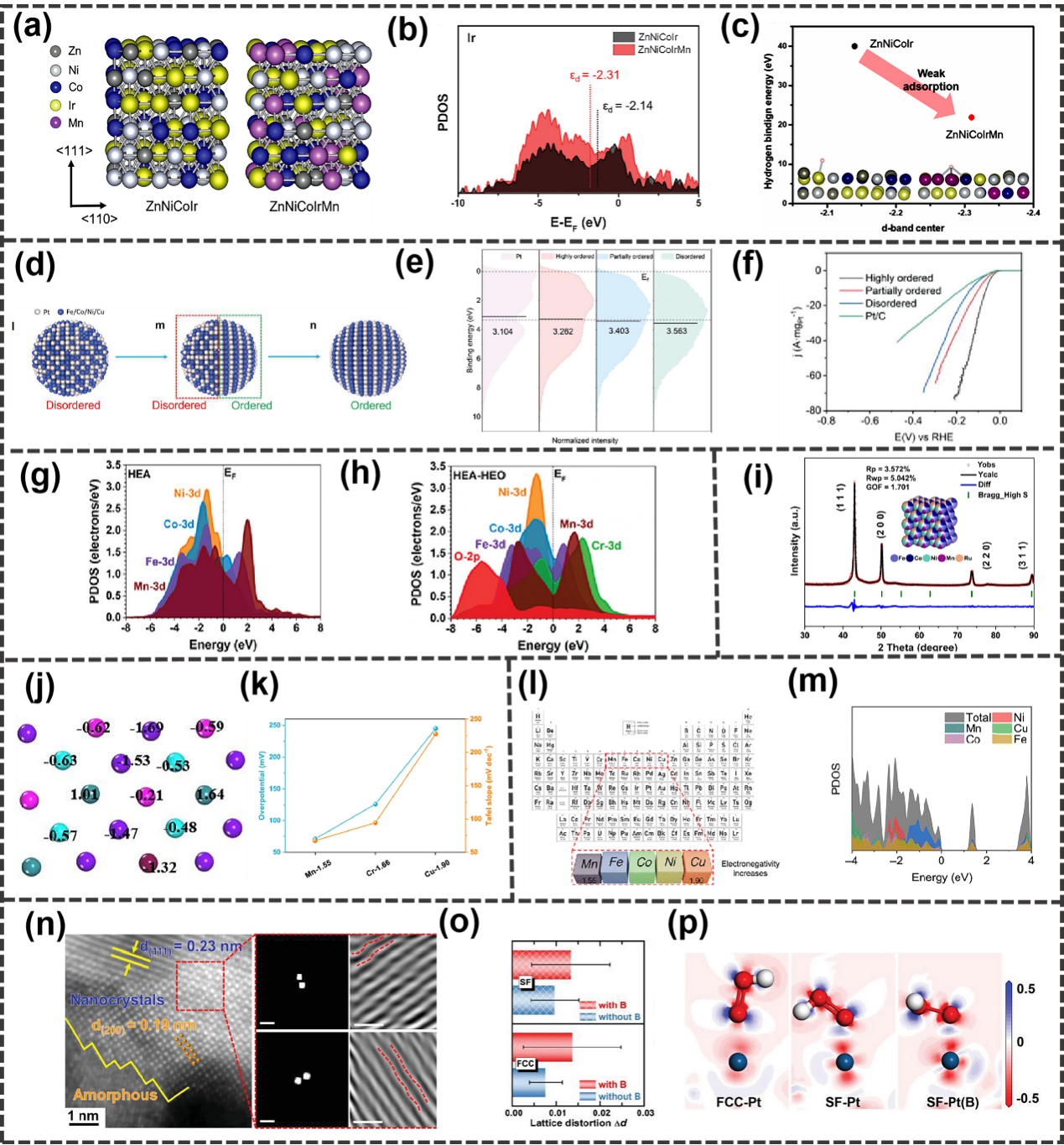

1. 成分调控:从晶体结构到原子掺杂,定调活性基础

成分是HEMs的“基因”,而晶体结构则是“骨架”。综述指出,面心立方(FCC)结构是HEMs的“黄金结构”—比如图 3(a)中,FCC结构的H-FeCoNiMnW催化剂,其(111)晶面原子密排,能最大化暴露活性位点,同时对称的金属键网络加速电子传输,OER动力学显著提升。

在此基础上,元素调制和掺杂能进一步“激活”性能:金属元素的引入可以优化电荷分布、调节电子结构并增加氢电极材料的活性位点。这可以优化离子传导路径,增强电子导电性,从而提高电化学性能。比如在CuCoNiFeMn中加入V(图 3(j)),V的高化合价会与Cu、Fe发生电子共享,降低水分解和H吸附的吉布斯自由能,HER过电位从71 mV降至50 mV。对于特定反应中间体而言,阴离子改性比金属阳离子改性能带来更好的吸附性能。尽管金属原子通常被认为是主要的活性位点,但其周围的阴离子在控制金属原子的电子结构以及进而影响其固有的催化活性方面也发挥着作用。P、S等非金属原子是“隐形助推器”—将P掺入Ni30Co30Fe10Cr10Al18W2(图 3(m)),P 的大原子半径会引发晶格膨胀(图 3(n)),不仅优化电子结构,还使得HER速率决定步的能垒降低,使活性提升(图 3(o))。

图3成分调控对HEMs材料催化性能的影响

2. 应变、电负性与缺陷:电子结构调控反应能垒

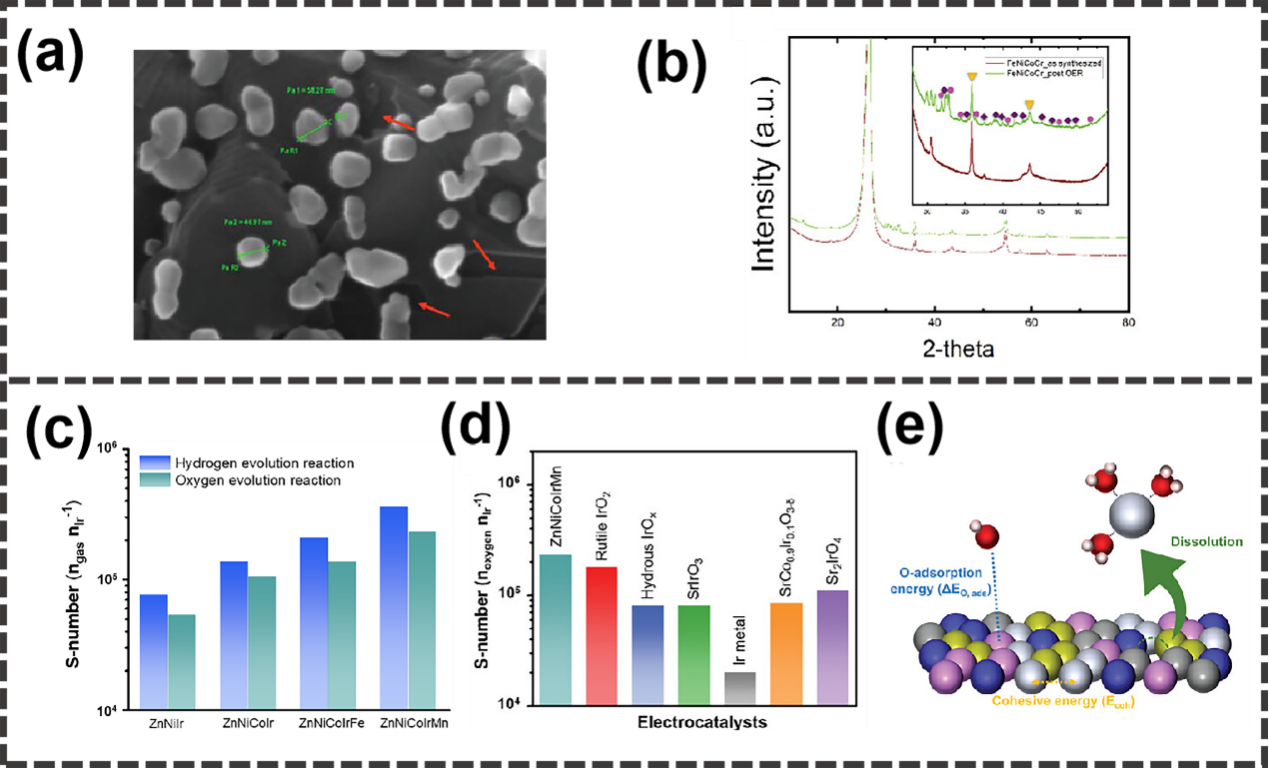

如果说成分是“硬件”,那么电子结构调控就是“软件”。综述重点提出三种精准调控手段:应变工程的核心原理在于有策略地诱导压缩或拉伸的原子排列,这会导致d轨道密度中心相对于费米能级的位移—比如ZnNiCoIrMn中,Mn的引入让Ir的d带中心向费米能级负方向移动(图 4(b)),削弱*H的吸附强度,让H₂更容易脱附。而电负性差异则通过多元素的电负性差会引发电荷重分布。比如FeCoNiMnRu(Fe:1.83,Co:1.88,Ni:1.91,Mn:1.55,Ru:2.20)中,Ru的高电负性会“拉走”周围原子的电子,激活Co和Ru位点(图 4(j)),让*OH和*H的吸附能垒达到“火山图”峰值(活性最优状态)。缺陷工程作为一种增强材料电化学反应活性的有力手段而崭露头角,它通过调整材料的电子结构来实现这一目的。结构缺陷,包括位错、空位和晶界,通过改变反应物的吸附特性并提供替代反应机制,成为具有催化活性的位点。

图4 应变工程、电负性差异和缺陷对HEMs催化性能的影响

3. 形貌调控:最大化活性位点暴露

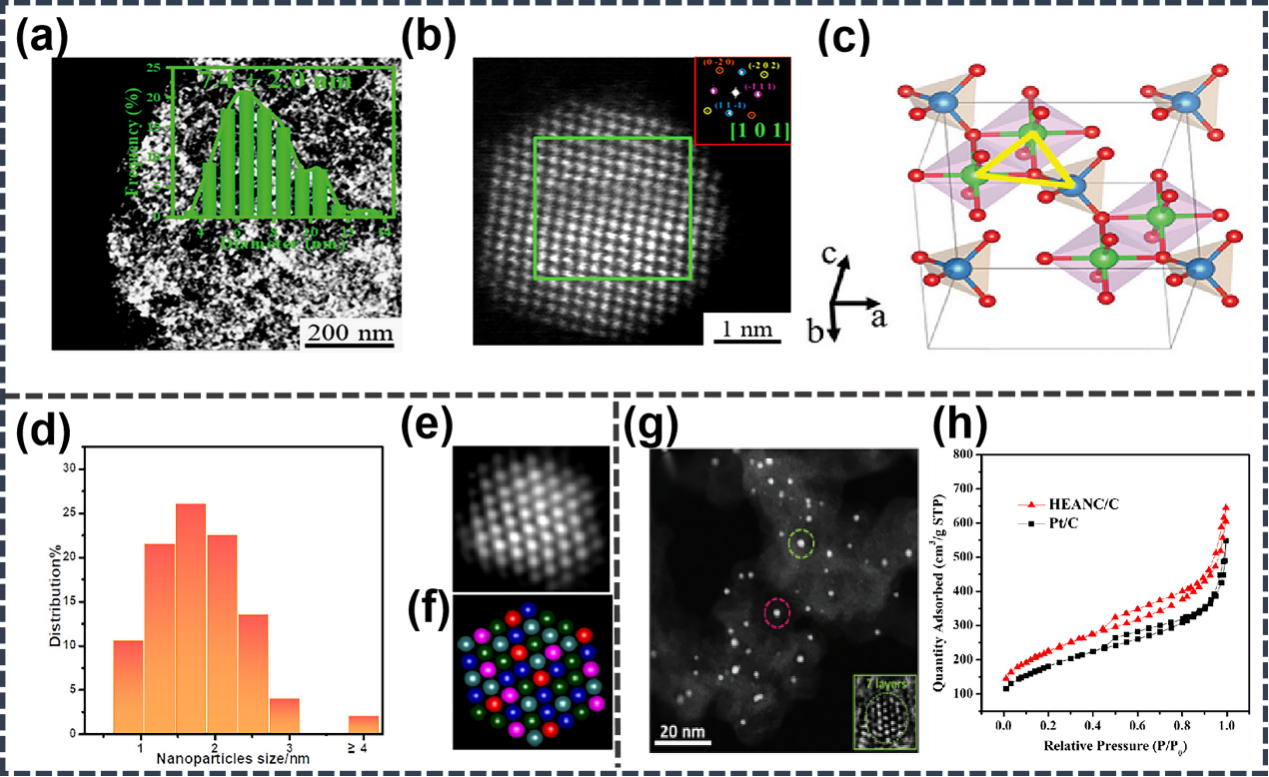

综述通过多个案例证明,多孔结构+超小尺寸是提升活性的“组合拳”。具有大表面积和可调结构的微尺度多孔材料在电催化过程中对于电子传输过程至关重要。此外,小颗粒尺寸的开发往往增加了电极材料上活性位点的密度。从动力学角度来看,减小颗粒尺寸会显著扩大比表面积,为HER和OER反应提供更多的活性位点。

图5形态结构对HEMs催化性能的影响

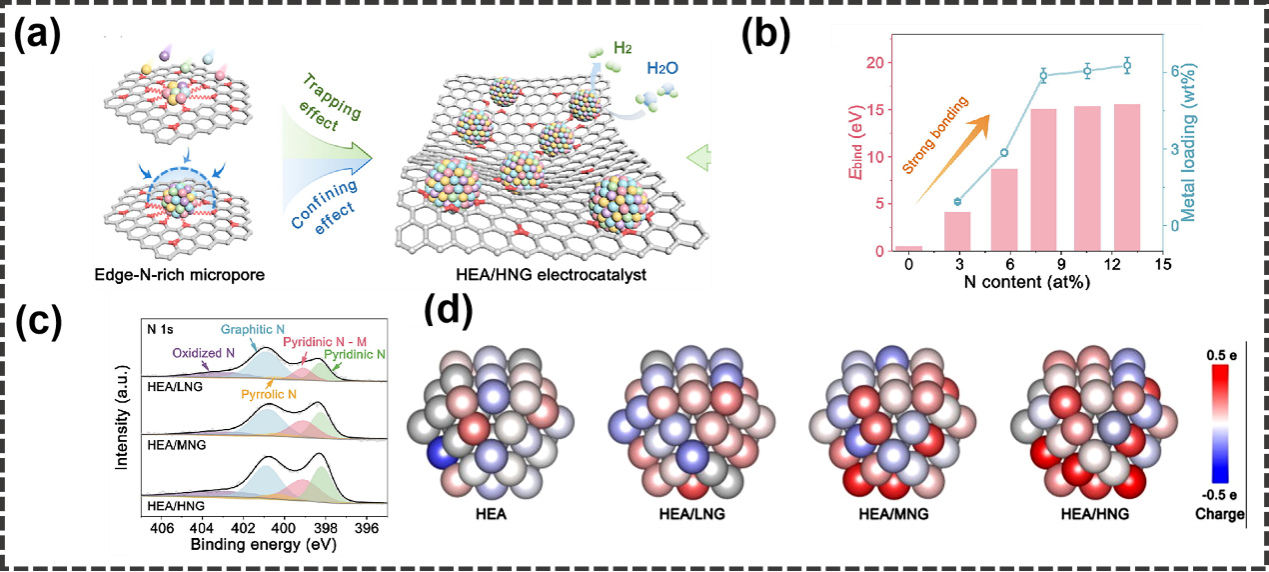

4. 载体负载:提高导电性,加强载体与HEMs之间的相互作用

在电催化过程中,高导电性是至关重要的。然而,氢电极材料与其载体之间的相互作用远不止于此。至关重要的是,一个坚固的界面能够通过牢固地固定纳米粒子来增强催化剂的稳定性,从而防止其在动态条件下发生脱离、迁移和聚集。更重要的是,这种界面有助于电子调控。这种紧密的接触使得氢电极纳米晶体与载体之间能够进行电荷转移,从而有可能改变氢电极的电子结构,并优化活性位点上关键中间体的吸附/解吸行为。

图6载体材料选择对HEMs催化效率的影响

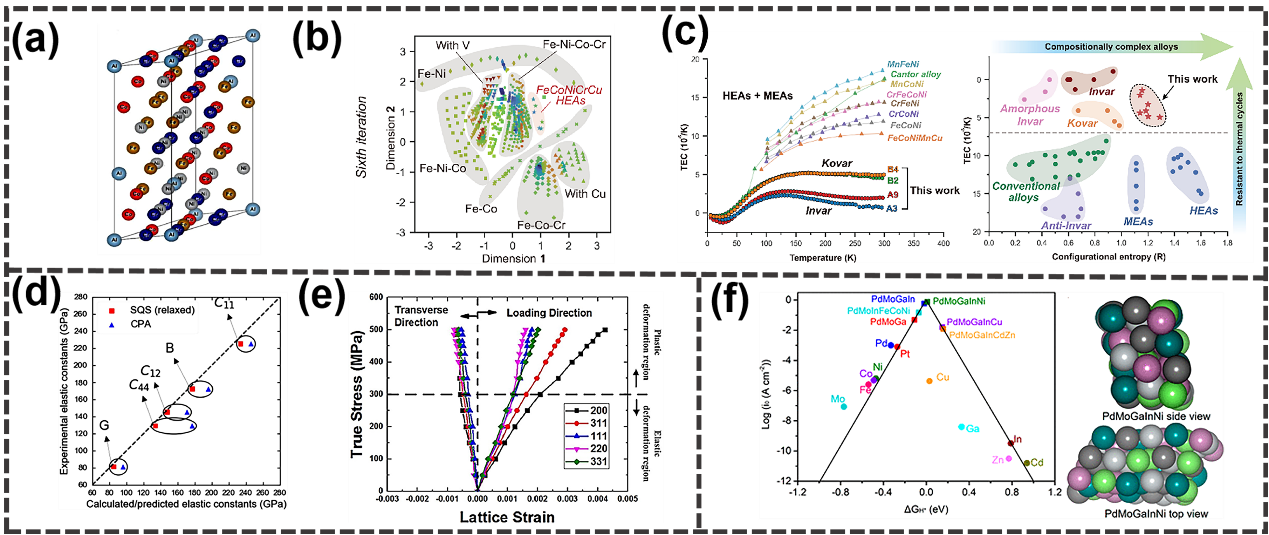

5. 计算预测:加速筛选“最优成分”

HEMs的成分空间极其庞大(百万级可能),传统试错法根本行不通。综述强调,计算工具是 HEMs设计的“导航仪”。Perumal 团队通过机器学习(ML)利用贝叶斯优化模型,仅通过70个初始样本,200次迭代就筛选出 Al-Sn-Co-Ni-Cu-Ir-Ce-Rh八元 HEM,HER 过电位低至12 mV,比商业 Pt/C 更优。Rao团队利用主动学习方法通过“模型训练-实验验证”迭代,从数百万成分中筛选出两种低膨胀高熵合金,为稳定性优化提供新方向(图 7(c))。此外,利用密度泛函理论(DFT)通过计算吸附能、电子态,预测最优活性位点—比如发现PdMoGaInNi的*H吸附能接近0(火山图峰值),是Pt基HER催化剂的最优选择之一(图 7(f))。

图7运用理论方法确定提高HEMs催化效率的途径

四、不止于活性:HEMs的稳定性优化之道

工业电解水要求催化剂在高电流、强酸碱环境下稳定工作数千小时,综述指出,HEMs的稳定性源于两大核心:

1.高熵效应抑制相分离:HEMs的结构稳定性由混合的吉布斯能量所决定ΔGmix=ΔHmix-TΔSmix,高构型熵使得HEMs在高温、氧化环境下仍保持单相结构。比如FeNiCoCr HEO与碳纤维复合后(图 8(a)),碳化物界面能抑制颗粒团聚,OER 测试后仍无明显相变(图 8(b));

2.载体锚定+元素选择:选择合适的高弹性材料(HEM)组合以及支撑材料对于实现高稳定性至关重要。高等人在氧化石墨烯颗粒载体上制备了超小且分布均匀的FeCoPdIrPt纳米颗粒。由于熵的稳定作用,FeCoPdIrPt@GO 催化剂的稳定性显著提高,从而形成了一个热力学稳定的状态,并防止了纳米粒子的降解。而 Kwon等人利用ZnNiCoIrMn 中Mn的高内聚能(图 8(e)),能抑制Ir的溶解。在氧中间体的吸附和解吸过程中,这种对Ir溶解的抑制强调了Mn在增强稳定性方面的关键作用。

图8 提高高熵材料稳定性的设计策略

五、未来方向:从实验室到工业,HEMs还需突破什么?

综述最后指出,HEMs要走向应用,还有三大关键方向需攻关:

1.原位表征技术:需开发高分辨率原位电镜、原位XAS等,实时追踪电解过程中 HEMs 的结构演化,明确“真实活性位点”。

2.规模化制备:目前 HEMs多为实验室小批量合成,需开发低成本、大规模的制备技术(如快速床热解、电沉积)。

3.拓展应用场景:除了电解水,HEMs在CO₂还原、生物质转化、电池等领域的潜力巨大,未来可通过“成分定制”适配不同反应。

结语

这篇综述最核心的价值,是打破了以往HEMs研究“碎片化”的局限,构建了“电子结构-动力学”协同的设计框架—从原子级的成分/缺陷调控,到宏观的形貌/载体优化,再到计算工具的精准导航,每一步都紧扣“提升活性、稳定、动力学”三大目标。

随着HEMs设计策略的成熟,我们有理由相信,未来电解水制氢的成本将大幅降低,氢能的“平价时代”或许不再遥远。你觉得高熵材料在电解水领域还有哪些待突破的方向?欢迎留言讨论!

作者及研究团队简介

张静(第一作者),张静现为上海大学材料科学与工程学院的博士研究生,目前主要从事高熵材料催化剂的设计、合成与表征工作,致力于将其应用于电化学领域,并深入探究相关反应机理。

E-mail: zj1528169@163.com

刘斌(通讯作者),上海大学教授/博士生导师;主要从事新型陶瓷的“成分-结构-化学键”调控与新材料设计本构关系和多尺度缺陷与性能关系研究。已发表SCI期刊论文170余篇,被SCI文章引用5900余次,申请/授权专利13项,受邀组织/共同组织国内外会议计算分会场13次,在美国陶瓷学会等主办的国内外会议作邀请报告21次,任中国硅酸盐学会特种陶瓷分会和测试技术分会理事J. Am. Ceram. Soc.杂志Associate editor,J. Mater. Sci. Technol.和J. Adv. Ceram编委。

E-mail: binliu@shu.edu.cn

李文献(通讯作者),李文献教授于2010年在澳大利亚伍伦贡大学获得博士学位。2012年,他先后获得澳大利亚研究理事会(ARC)资助的澳大利亚博士后(工业类)以及澳大利亚可再生能源署(ARENA)提供的博士后称号。同年11月,他加入西悉尼大学,担任讲师。2015年起,李文献教授任职于上海大学。2024年加入澳大利亚新南威尔士大学,获得ARC Future Fellow称号。研究集中于通过调控电子构型以优化功能材料性能,助力实现可再生能源的高效开发与利用。

作者邮箱:wenxian.li1@unsw.edu.au

作者ORCID:https://orcid.org/0000-0002-4485-7239

作者及研究团队在Journal of Advanced Ceramics上发表的相关代表作:

1)Liu B, Zhao J, Chu K, et al. Unraveling the atomic-scale mechanisms of hydrogen defects behavior in yttria-stabilized tetragonal zirconia by first principles calculation. Journal of Advanced Ceramics, 2025, 14(7): 9221099. https://doi.org/10.26599/JAC.2025.9221099

2)Liu Y, Zhou Y, Jia D, et al. Composition-dependent structural characteristics and mechanical properties of amorphous SiBCN ceramics by ab-initio calculations. Journal of Advanced Ceramics, 2023, 12(5): 984-1000. https://doi.org/10.26599/JAC.2023.9220733

3)LIU Y, CHU K, ZHOU Y, et al. Discovery of orthorhombic perovskite oxides with low thermal conductivity by first-principles calculations. Journal of Advanced Ceramics, 2022, 11(10): 1596-1603. https://www.sciopen.com/article/10.1007/s40145-022-0632-0

4)ZHANG C, FAN Y, ZHAO J, et al. Corrosion resistance of non-stoichiometric gadolinium zirconate fabricated by laser-enhanced chemical vapor deposition. Journal of Advanced Ceramics, 2021, 10(3): 520-528. https://www.sciopen.com/article/10.1007/s40145-020-0454-x

《先进陶瓷(英文)》(Journal of Advanced Ceramics)期刊简介

《先进陶瓷(英文)》于2012年创刊,清华大学主办,清华大学出版社出版,清华大学新型陶瓷材料全国重点实验室提供学术支持,创刊主编为中国工程院院士、清华大学李龙土教授,主编为清华大学林元华教授、郑州大学周延春教授和广东工业大学林华泰教授。该刊主要发表先进陶瓷领域的高质量原创性研究和综述类学术论文,涉及先进陶瓷的制备、结构表征、性能评价的各个细节,尤其侧重新材料研制和先进陶瓷基础科学研究等重要方面,致力于在世界先进陶瓷领域搭建学术交流平台,引领和促进先进陶瓷学科的发展。已被SCIE、Ei Compendex、Scopus、DOAJ、CSCD等数据库收录。现为月刊,2024年发文量为174篇;2025年6月发布的影响因子为16.6,连续5年位列Web of Science核心合集“材料科学,陶瓷”学科33种同类期刊第1名;2024年11月入选“中国科技期刊卓越行动计划二期”英文领军期刊项目;2025年入选中国科学院文献情报中心期刊分区表材料科学1区Top期刊。2023年起,本刊结束与国际出版商的合作,改由清华大学出版社自主研发、拥有自主知识产权的科技期刊国际化数字出版平台SciOpen独家发布,标志着该刊结束多年来“借船出海”的办刊模式,回归本土独立运营,也是我国优质英文期刊中最早回归国产平台的期刊之一。

期刊主页:https://www.sciopen.com/journal/2226-4108

投稿地址:https://mc03.manuscriptcentral.com/jacer

期刊ResearchGate主页:https://www.researchgate.net/journal/Journal-of-Advanced-Ceramics-2227-8508

https://wap.sciencenet.cn/blog-3534092-1498969.html

上一篇:吉林大学刘冰冰/唐虎/刘兆东教授团队:共价键陶瓷中实现应力诱导相变增韧

下一篇:喜讯 | 《多金属氧簇(英文)》被ESCI数据库正式收录!

全部作者的精选博文

全部作者的其他最新博文

- • 中国计量大学陈达教授和秦来顺教授联合团队:从厚度调控到性能飞跃,Bi2WO6界面极化强化的压电催化创新路径

- • 哈尔滨工业大学柏跃磊/上海大学刘斌等:基于机制引导的高熵稀土双硅酸盐CMAS腐蚀抗性与服役寿命预测

- • 云南大学朱静/五邑大学李小双等:基质结构工程提升Sm3+激活剂离子的发光效率

- • 武汉理工大学邹浩然/张文/张帆等:协同界面电子结构与多组分活性调控,实现低能垒高效析氢催化体系构建

- • 国防科技大学王为得/马青松等:氮化硅陶瓷的强韧协同提升,高熵晶间相设计与“双峰”形貌调控

- • 河北师范大学/清华大学:采用阳离子同晶取代/掺杂策略,实现云母陶瓷的深远红强宽带发射及在植物栽培照明与潜指纹识别中的应用