博文

MDPI第二届化学学科峰会高峰论坛成功举办  精选

精选

||

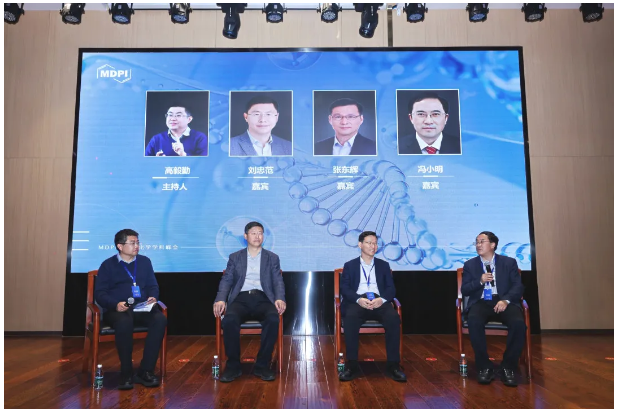

近日,MDPI第二届化学学科峰会于南京大学圆满落幕。作为本次峰会的重要环节之一,高峰论坛由北京大学高毅勤教授主持,刘忠范教授、张东辉研究员和冯小明教授作为嘉宾出席,围绕“AI赋能分子设计与材料发现”、“AI设计与现实化学合成对接”、“AI能否重塑化学研究第一性原理”等话题展开深度探讨。

主要讨论内容

一、如何构建“AI+分子设计”的研究与教学体系?

首先,高毅勤教授点明本次论坛的首个议题——“AI赋能分子设计与材料发现”,并邀请3位专家就如何构建“AI+分子设计”的研究与教学体系展开讨论。他指出,人工智能技术正深刻改变化学研究方式,在分子设计、材料发现、反应预测等领域展现强大的能力与潜力。可以通过结合机器学习、深度学习和大数据加速新材料开发、药物分子筛选优化,推动化学研究从试错型向预测型转变,而“如何将AI深度融入化学基础研究与工业应用”是学科发展的关键方向。

刘忠范教授表示,在研究层面,AI能大幅提升基础研究、工艺探索效率 (如石墨烯合成中快速筛选工艺参数),但科研人员与AI的角色分工尚未明确。AI可替代“手”的实操性工作,然而替代人类智慧的程度是未知的。在技术实践方面,刘忠范教授以北京石墨烯研究院成立的AI+石墨烯创新中心为例,强调了提前布局AI与学科融合的重要性。该中心研发的相关设备有助于数据采集与分析,提高了科研效率。

张东辉研究员指出,AI在研究层面是理论化学研究的革命性工具,突破了传统方法局限,可支撑大体系 (几十个原子) 研究,不借助AI的理论化学研究突破非常困难。建议理论研究者多与实验研究者交流,明确实验真实需求,避免“自娱自乐”,让AI服务于实际研究目标。

冯小明教授提出,在教学层面,AI对传统教学模式产生了冲击 (如学生可快速检索答案),高校教师需调整教学方式,不再局限于基础知识点的机械讲授。在研究层面,AI可基于已有数据总结规律,指导催化剂设计和反应条件优化,但需大量数据积累和专人操作训练,且最终效果仍需实验验证。

二、如何让AI设计与现实化学合成对接,在设计阶段充分考虑合成可行性、成本等因素?

高毅勤教授提出,在计算机模拟中被AI预测性能卓越的分子在现实中确无法合成已成为常见现象。为促进AI化学研究的最终落地,需探讨如何搭建一座连接虚拟与现实的桥梁。

对此,刘忠范教授认为数据是AI与合成对接的核心竞争力,其团队积累的石墨烯合成数据为AI应用提供了重要支撑。然而,现实中的挑战在于工业生产中存在的非理论性问题 (如乙炔运输需加丙酮导致含量不稳定、二氯甲烷作为碳源产生的废酸难以处理),AI能否识别这类实际问题仍存疑。刘忠范教授指出,未来应注重人与AI的良好互动配合,才能兼顾设计效率与实际可行性。

张东辉研究员表示,理论研究需紧扣化学合成的实际需求,通过理论与实验的深度合作,让AI设计聚焦合成可行性、成本控制等现实问题。此外,AI设计的分子、反应路径需经实验验证,避免成为“论文中的分子”,真正服务于合成落地。

冯小明教授指出,曾出现AI设计的催化剂分子难以合成等情况,其核心原因是设计未充分考虑合成路径合理性。对此,冯小明教授认为,需收集原料可实现性、反应条件适配性、绿色环保等数据,经AI优化后,探索高效、简洁、低耗的合成路径。同时,需对现状有合理的认知,即AI与合成对接仍处于逐步推进阶段,需脚踏实地积累数据,无法一蹴而就。

三、AI预测分子性质和反应路径的可靠性与可解释性边界在何处?

高毅勤教授表示,人工智能的崛起正从根本上挑战化学这一学科依赖研究者经验和直觉的范式,进而提出针对“AI预测分子性质和反应路径的可靠性与可解释性边界”、“化学工作者何时、在何种需求下可相信AI的黑箱输出”展开探讨。

刘忠范教授指出,AI是“博览群书”的知识性工具,能快速整合人类已有知识提供解决方案,但缺乏创新性提出问题的智慧,无法实现重大理论突破;AI的价值依赖于人类提出精准、优质的问题,若提问质量低,AI难以给出有效答案。

张东辉研究员认为,AI当前的局限在于数据可靠性存在不足 (如DFT计算误差、数据处理标准不统一),导致难以完全依赖其预测结果。随着实验数据积累和理论计算精度提升,AI预测的可靠性会逐步提高,未来有望为实验提供可靠参考。

冯小明教授提出,AI目前多围绕已有实验结果进行拟合和解释,缺乏独立的创新性设计能力。但仍存在可信赖场景,例如在已有大量相似数据支撑的常规分子设计、反应路径优化中,AI预测具有参考价值,但在小众领域或创新性合成中,可靠性仍需验证。

四、AI能否重塑化学研究第一性原理,推动研究从试错型向定向设计、精准预测转变?

AI前所未有的数据处理能力,为化学领域带来了一场深刻的研究范式革命。针对这一转变,嘉宾们对化学研究的发展方向进行了展望。

刘忠范教授认为,当前AI难以重塑化学研究第一性原理,尚无法替代人类的核心智慧。只能总结应用人类已有知识,还没有办法像爱因斯坦提出相对论那样,开创全新理论体系。

张东辉研究员对AI化学研究的预期相对乐观。他表示,随着数据质量提升和AI技术发展,理论与实验将逐步衔接,AI有望推动化学研究从试错型向精准预测、定向设计转变。在具体实践方面,理论研究者需持续提升计算精度,结合AI工具,让预测结果更贴近实验实际,逐步降低对“试错”的依赖。

冯小明教授提出,未来AI可能实现无需依赖现有实验结果的自主预测和设计,但这一过程较为漫长。总而言之,AI无法替代人类产生智慧,化学研究的第一性原理仍需人类主导创新,AI只是提升效率的辅助工具。

本次高峰论坛聚焦AI和化学研究的深度融合与协同发展,为化学领域学者及从业人员提供了科研思路与实践方向。未来,MDPI将携手化学科学委员会,持续构建学术交流平台,助力契合时代需求的学科建设。

https://wap.sciencenet.cn/blog-3516770-1510261.html

上一篇:声学科学与工程领域期刊Acoustics

下一篇:北欧草莓灰霉病抗药性严峻?德国丹麦联合研究提出综合治理新策略 | BioTech