在全球粮食安全面临严峻挑战的当下,作物产量预测的精准性对农业资源优化配置、粮食贸易策略制定以及饥荒预防至关重要。Technologies 发表的一篇名为“Applied Deep Learning-Based Crop Yield Prediction: A Systematic Analysis of Current Developments and Potential Challenges”的系统综述,对92项实证研究进行深入剖析,为深度学习在作物产量预测领域的应用描绘了全面图景。其最大亮点在于破除了“技术越复杂效果越好”的固有认知,研究表明2D CNN (Two-Dimensional Convolutional Neural Network) 与LSTM (Long Short-Term Memory) 等主流架构的成功,关键在于精准契合农业数据的“空间异质性”与“时间动态性”。同时,揭示了当前研究中“谷物为主、果蔬滞后”的不均衡现状,以及卫星与无人机数据的互补价值,为后续研究指明了方向。该文章的方法论极具启示意义,它既肯定了混合架构 (如CNN-LSTM) 在多维度数据融合中的优势,又直面“黑箱模型”带来的信任问题,这种客观辩证的视角,为技术创新与田间实践的结合搭建了坚实桥梁,对推动精准农业从实验室走向实际生产具有里程碑式的意义。

文章导读

粮食安全是全球可持续发展的核心议题。联合国粮农组织 (Food and Agriculture Organization of the United Nations,FAO) 预测,到2050年全球人口将达到93亿,粮食需求需增长60%才能满足供给。传统的作物产量预测方法,如农民经验评估、作物模拟模型等,存在精度低、对数据依赖强、泛化能力差等问题,难以应对气候变化和规模化农业带来的新挑战。深度学习技术凭借其自动提取特征、捕捉复杂模式的能力,为解决这一困境提供了新的途径。该文章通过系统梳理近8年的92项实证研究,全面分析了深度学习在作物产量预测中的应用现状,明确了主流模型、核心数据和关键挑战,为推动技术落地和未来研究提供理论支持,助力农业生产从“经验驱动”向“数据驱动”转变。

研究材料与方法

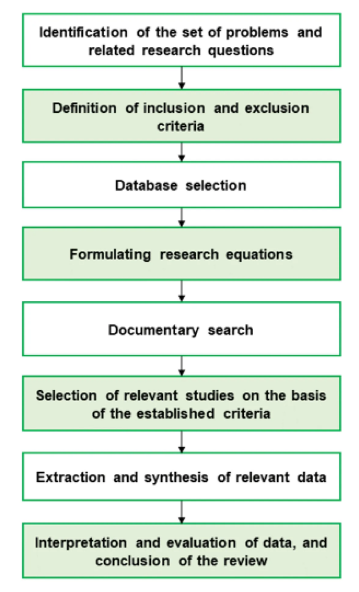

该研究采用系统文献综述 (Systematic Literature Review,SLR) 方法,按照“问题导向-数据筛选-深度分析”的逻辑展开 (如图1所示综述流程)。

在数据来源与筛选方面,从DOAJ、IEEE、MDPI、Science Direct四大数据库,以“Deep Learning”“Crop Yield Prediction”等为关键词组合进行检索,纳入近8年 (2016-2024) 发表的实证研究。经过严格筛选,排除综述类、非英文以及质量不达标的文献,最终保留92项研究,这些研究涵盖了全球主要农业区的作物预测实践。

质量评估采用20分制评分体系,从研究问题相关性 (0-5分)、方法清晰度 (0-5分)、技术细节完整性 (0-5分)、结果讨论深度 (0-5分) 四个维度进行评估,以确保纳入研究的科学性和可靠性。

分析框架围绕四大核心问题展开:一是研究涉及的作物类型;二是采用的深度学习架构;三是输入数据类型;四是面临的挑战与需求。通过Zotero管理文献,利用Excel结构化提取数据,实现跨研究对比与规律提炼。

图1. 系统文献综述的方法论方案。

研究结果与讨论

一、作物研究聚焦主粮,经济作物存在缺口

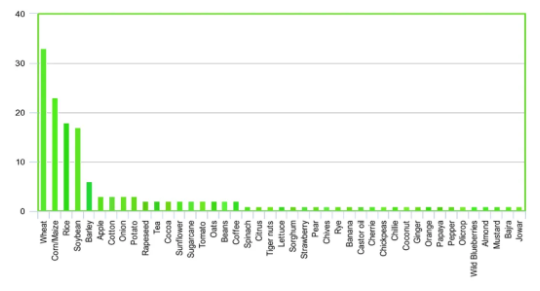

分析表明,68%的研究集中在小麦、玉米、水稻等谷物上,其中小麦占比31%、玉米27%、水稻20%,这与三者在全球粮食安全中的核心地位密切相关。相比之下,对果树 (如苹果、柑橘)、经济作物 (如咖啡、棉花) 的研究不足10%,且多为单点试验,缺乏规模化验证。这种研究失衡既反映了主粮的战略优先级,也暴露了技术向特色农业渗透的滞后性,未来需要加强对区域特色作物的关注。

图2. 作者使用的农作物分布。

二、2D CNN与LSTM主导,混合架构成新趋势

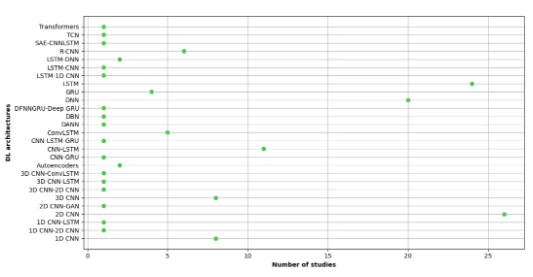

模型分析显示,2D CNN (38项研究) 与LSTM (32项研究)是 主流架构。2D CNN由于擅长处理空间数据 (如作物冠层图像),在田间尺度预测中表现出色;LSTM则凭借其时序建模能力,在捕捉作物生长周期动态 (如物候期变化) 方面更具优势。

值得注意的是,混合架构的应用增长显著 (17项),通过融合空间与时间特征,在县域尺度的大豆、玉米预测中实现了MAPE≤13.2%,精度优于单一模型。这表明农业数据的多维度特性,正推动模型从“单一功能”向“协同融合”发展。

图3. 作者使用的深度学习架构分布。

三、数据来源呈“空天地”协同,无人机 (Unmanned Aerial Vehicle,UAV) 潜力凸显

在输入数据中,卫星图像 (49项) 因其覆盖范围广,成为大尺度 (县域及以上) 预测的首选;无人机数据 (30项,包括RGB、多光谱) 凭借高分辨率 (可规避大气干扰),在田间尺度表现更优,例如玉米高光谱数据结合1D CNN模型,预测精度提升了5%。此外,环境数据 (气候、土壤,20项) 常作为辅助输入,与遥感数据融合后可进一步降低预测误差。

四、三大挑战制约落地,技术优化路径清晰

该研究明确了当前存在的核心瓶颈:一是数据层面,高质量标注数据稀缺导致过拟合,需要通过GAN数据增强、迁移学习等方法缓解;二是模型层面,架构选择依赖专业经验,轻量化模型 (如简化CNN) 的开发成为趋势;三是解释性层面,“黑箱”特性降低了农户的信任度,融合XAI技术是突破方向。例如,某研究通过L1正则化将模型参数减少40%,同时保持精度不变,为简化部署提供了可能。

研究总结

该文章通过系统综述92项实证研究,全面呈现了深度学习在作物产量预测中的应用现状:在作物覆盖方面,以小麦、玉米、水稻等谷物为主,经济作物研究不足;在技术架构方面,2D CNN与LSTM为核心,混合架构因多维度适配性成为新方向;在数据支撑方面,卫星与无人机数据形成“宏观-微观”互补;在实践挑战方面,数据质量、模型复杂性与可解释性是主要瓶颈。

该综述的核心价值在于为领域发展提供了“问题-方案”坐标:既肯定了深度学习对传统方法的超越 (如预测精度提升21%-33%),也明确了未来的突破路径——需要加强特色作物研究、推动轻量化与可解释性模型开发、构建“空天地”一体化数据采集体系。这些发现不仅为研究者提供了选题指引,更为农业管理者制定技术推广策略、实现精准农业落地提供了扎实依据,助力全球粮食安全目标的实现。

原文链接:https://www.mdpi.com/2725736

本文撰稿人

宋冬然 教授

中南大学

中南大学自动化学院教授、博士生导师,教育部学位中心论文评审专家、国家/广东/浙江自然科学基金项目评审专家,Energies、JMSE、Technologies、Energy、MPCE、Energy Engineering等SCI/EI期刊编委/学科编辑/专题咨询顾问。主持国自2项,横向课题10余项,获授权国家发明专利18项、国际发明专利1项、软著1项。长期从事风电控制与优化、人工智能在新能源系统应用等方向研究,曾在明阳智能从事风能技术研发工作多年。参与编写外文专著1本,参与国家标准制定2项,以第一或通信作者在能源和电气领域国际权威SCI期刊发表论文50余篇,全球工程类学科前1% ESI论文6篇。

Technologies 期刊介绍

主编:Manoj Gupta, National University of Singapore, Singapore

Technologies 旨在为新兴的科技趋势提供一个交流平台,包括但不限于以机器学习和人工智能为基础的先进技术,信息与通信技术,计算机科学与工程技术,材料科学与材料加工技术,以及医疗健康辅助技术等。

2024 Impact Factor:3.6

2024 CiteScore:8.5

Time to First Decision:21.8 Days

Acceptance to Publication:3.9 Days

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自MDPI开放科学科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3516770-1510123.html?mobile=1

收藏