博文

Pathogens:骨髓与外周血中HCMV特异性T细胞的免疫学差异

||

人巨细胞病毒 (HCMV) 是一种可在宿主体内建立终身潜伏的β疱疹病毒,其中骨髓CD34+细胞是重要的病毒储存库。尽管目前对HCMV特异性T细胞的研究多集中于外周血,但骨髓这一潜伏生态位中的免疫应答特征尚不清楚。近期,来自英国剑桥大学的Mark R. Wills博士团队在 Pathogens 期刊上发表了题为“骨髓与外周血中HCMV特异性T细胞的独特免疫景观”的研究。本研究采集了HCMV血清阳性供者的配对外周血单个核细胞 (PBMC) 与骨髓单个核细胞 (BMMNC) 样本,利用多参数流式细胞术和三重荧光斑点 (FluoroSpot) 技术,全面比较了两种组织中HCMV特异性T细胞的组成、记忆亚群分布、细胞因子分泌模式以及免疫检查点受体 (CIR) 表达特征,揭示了骨髓环境塑造了与外周血显著不同的抗病毒免疫景观,并为理解HCMV潜伏与免疫调节机制提供了新见解。

研究过程

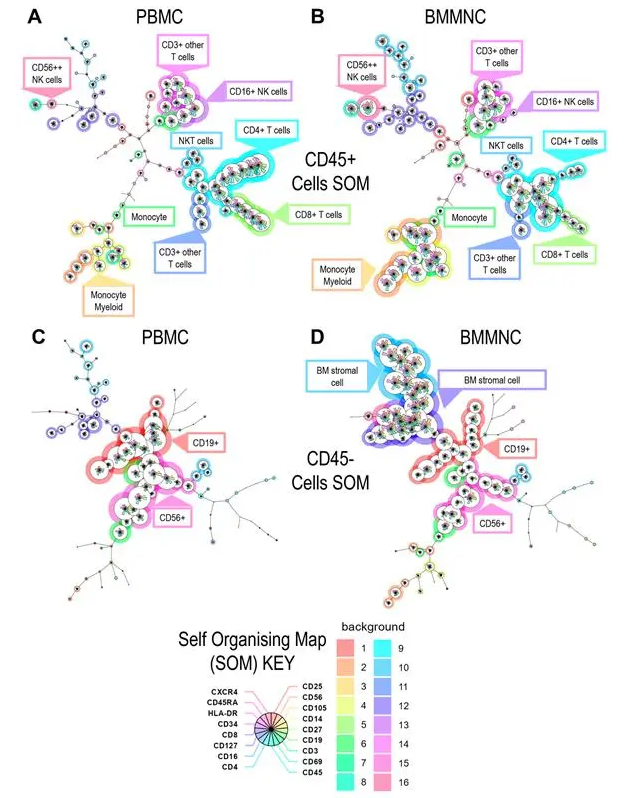

本文系统比较了骨髓与外周血中HCMV特异性T细胞的免疫学差异,主要发现包括:(1) 免疫细胞组成差异:BMMNC中CD4+、CD8+ T细胞、NK细胞、B细胞比例低于PBMC,但CD45-群体中显著富集CD34+细胞。骨髓T细胞初始型比例减少,分化型比例增加,部分亚群高表达CXCR4和CD39,提示骨髓具有归巢与免疫调节的潜能。(2) 细胞因子应答分区化:裂解期抗原 (如IE1、pp65) 刺激时,PBMC中以IFN-γ分泌为主;潜伏期抗原 (如US28、UL138) 刺激时,BMMNC中IL-10与TNF-α应答占优势,且多为单一细胞因子分泌细胞。(3) 潜伏与裂解抗原特异性T细胞表型差异:US28特异性骨髓CD4+ T细胞较外周血更高表达PD-1、CD39、BTLA、CTLA-4、ICOS、LAG-3等抑制性受体,呈免疫调节型特征;骨髓CD8+ T细胞亦表现出PD-1、BTLA、TIGIT、LAG-3等高表达,并伴随CD107a与TNF-α的增强表达。(4) IL-10+ T细胞的免疫抑制特征:无论CD4+还是CD8+,IL-10+ HCMV特异性T细胞在骨髓中均较IFN-γ⁺群体有更高的抑制性受体表达,并与TNF-α共分泌现象显著,提示其在骨髓潜伏环境中可能参与免疫调节。

研究总结

该研究首次利用供者配对且时间匹配的骨髓与外周血样本,全面描绘了HCMV特异性T细胞在骨髓与外周血中的功能与表型差异,发现骨髓中对潜伏抗原应答的T细胞倾向于免疫调节型,并伴随多种抑制性受体的高表达。这一特征可能与骨髓作为HCMV潜伏与免疫记忆储存库的特殊生态位密切相关。研究结果不仅加深了对HCMV潜伏期免疫逃逸机制的理解,也为未来通过调控骨髓微环境以清除潜伏病毒提供了潜在策略与理论依据。

图1. 外周血单个核细胞与骨髓单个核细胞样品的细胞组成对比

阅读英文原文:https://www.mdpi.com/3413756

期刊主页:https://www.mdpi.com/journal/pathogens

Pathogens 期刊介绍

主编:Hinh Ly, University of Minnesota, USA

期刊涵盖有关病原体和病原体与宿主相互作用的所有方面研究,为该领域提供前沿的学术交流平台。期刊已经被 Scopus、SCIE (Web of Science)、PubMed、MEDLINE、PMC 等数据库收录。

2024 Impact Factor:3.3

2024 CiteScore:6.8

Time to First Decision:13.5 Days

Acceptance to Publication:2.6 Days

https://wap.sciencenet.cn/blog-3516770-1504080.html

上一篇:Social Sciences:解锁全球化背景下的身份新密码

下一篇:Fishes:气候变化对水生生物生理和生态的影响